Беспозвоночные в печали и радости

Наталья Резник,

кандидат биологических наук

«Химия и жизнь» №2, 2018

Эмоции оказывают огромное влияние на нашу жизнь, эмоциональные расстройства — тем более. Они сложны, изучать их непросто, и для этой цели полезно иметь модельный объект. Беспозвоночные с их небольшой и несложной нервной системой уже сослужили нейробиологам хорошую службу, может быть, и тут они пригодятся. Но прежде нужно разобраться, есть у них эмоции или нет.

Что такое эмоции?

Люди со свойственным им антропоцентризмом под словом «эмоции» подразумевают прежде всего чувства: гнев, радость, удивление, страх, удовольствие. Эти состояния обычно выражают звуками, мимикой и жестами. Подобные признаки можно обнаружить и у позвоночных животных, особенно у млекопитающих, у беспозвоночных их нет. Мимическая мускулатура у них не развита, и не станет шмель бубнить себе под нос: «Ах, как я зол, как зол!» В таких случаях приходится обходиться косвенными признаками. Специалисты определяют эмоцию как временное состояние мозга, возникшее в результате оценки окружающей среды на основании субъективного опыта. Такое состояние влияет на когнитивные способности, поведение и некоторые физиологические признаки, и эти изменения можно зафиксировать. Вот, например, страх — эмоция, при которой животное чувствует опасность и готово, в зависимости от обстоятельств, защищаться, убегать или затаиться. При этом происходят когнитивные изменения (переключение внимания на определенные раздражители: шум, запах, какое-то мелькание в кустах), меняются поведение (животное бежит или прячется) и физиологическое состояние (учащается сердцебиение).

Для возникновения эмоций, как следует из определения, необходим субъективный опыт, а чтобы его приобрести, требуется, как минимум, помнить и оценивать происходящее. Поведение многих беспозвоночных внешне очень несложно, и ученые полагали, что их взаимодействие с миром основано на простых сенсомоторных реакциях: на запах летим, от тени над головой убегаем, от яркого света прячемся. Однако исследования нескольких последних десятилетий показали, что мозг беспозвоночных, хотя и устроен проще, чем у млекопитающих, работает по тем же принципам и может решать сложные задачи. У беспозвоночных есть нервные сети, органы чувств, способность к обучению и память. Они даже играют (см. «Химию и жизнь» № 2, 2015), стало быть, и субъективный опыт приобретают. А если так, можно и эмоции у них поискать.

Поскольку беспозвоночные ведут себя не так, как люди, ученым приходится решать множество методических проблем, и работ в этой области пока немного. Полученные в них данные собрали и классифицировали специалисты лаборатории сенсорной и поведенческой экологии пчел Лондонского университета королевы Марии (Journal of Experimental Biology, 2017, 220, 3856–3868). Свой анализ они начали с влияния эмоций на когнитивное восприятие.

Пессимисты и оптимисты

Эмоциональное состояние людей влияет на их когнитивное восприятие действительности: память, внимание, оценку рисков и другие подобные качества. У животных связь эмоций и когнитивных способностей доказать труднее. Один из первых экспериментов в этой области провели специалисты Бристольского университета (Nature, 2004, 427, 312). Они опирались на хорошо известный факт, что люди, которые испытывают отрицательные эмоции, негативно оценивают неоднозначные стимулы, а при положительных эмоциях они те же стимулы воспринимают положительно. Идут, например, по улице двое. Один предлагает зайти в незнакомое кафе, а другой, если он в хорошем настроении, охотно соглашается, а будучи в плохом, заявляет, что ноги его не будет в этой забегаловке.

Бристольские ученые работали с крысами. Сначала животных приучили к тому, что, услышав звук определенного тона и нажав на рычаг, они получат лакомый кусочек. В ответ на звук другой высоты тот же самый рычаг лучше не трогать, иначе крысам 30 секунд придется страдать от громкого шума. Когда животные усвоили этот урок, их случайным образом разделили на две группы. Клетки контрольной группы содержали в полном порядке. Крыс, обреченных на приобретение негативного опыта, поместили в непредсказуемые условия, на которые животные не могли повлиять: их клетки наклоняли, постельки мочили или подсаживали к ним незнакомца. В такой ситуации у грызунов развивались признаки легкой депрессии. Тогда исследователи повторили эксперимент с рычагом, включив в него, помимо знакомых, и новые звуки. Животные, перестрадавшие в наклонной клетке с мокрой подстилкой, дольше раздумывали, нажать ли на рычаг, и реже нажимали, оценивая незнакомый звук как негативный стимул. Животные контрольной группы жали на рычаг чаще и быстрее, рассчитывая, что и в данном случае получат угощение. А почему нет, собственно?

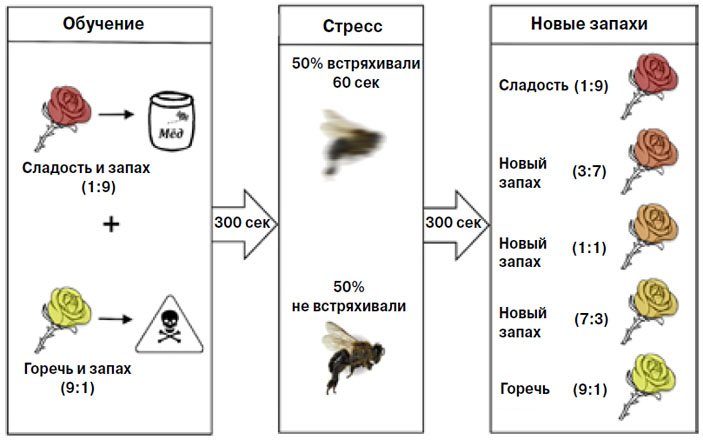

Этот метод взяли на вооружение исследователи беспозвоночных. Специалистам университета Ньюкасла удалось превратить в пессимистов медоносных пчел (рис. 1). Сначала насекомых приучили, что раствор сахара пахнет 1-гексанолом и 2-октаноном в соотношении 1:9, а горький раствор хинина — смесью тех же компонентов в обратной пропорции, 9:1. Затем половину пчел посадили в пробирку и сильно трясли. По мнению экспериментаторов, такая встряска напоминает пчелам нападение хищника на улей. На следующем этапе насекомым предлагали, помимо знакомых ароматов, запахи 1-гексанола и 2-октанона в незнакомых сочетаниях 3:7, 1:1 или 7:3. Когда пчела чувствует вкусный запах, она вытягивает хоботок, поэтому исследователь видит, как насекомое оценивает новые ароматы. После встряхивания пчелы ничего приятного не ожидали, новые стимулы оценивали в основном негативно и вытягивали хоботок реже, чем контрольные насекомые. Неприятное переживание повлияло на их когнитивное восприятие. Но возможно и другое объяснение — встряска переболтала гемолимфу пчел, улучшив их восприимчивость, и в результате насекомые точно знали, что предлагаемый им незнакомый запах не сладкий.

Рис. 2. Сладкая жизнь настраивает на оптимистический лад. Шмели привыкли, что слева под синей карточкой раствор сахарозы, а справа под зеленой — вода. Теперь им надо решить, стоит ли исследовать центральную пробирку

Лондонские исследователи из Университета королевы Марии оказались гуманнее коллег из Ньюкасла. Они работали с земляными шмелями Bombus terrestris, и их подопечным не пришлось переживать неприятных минут. Сначала шмелей, как водится, научили различать два стимула. Их запускали в камеру с пятью пробирками, одна из которых была помечена цветной карточкой. Слева под синей карточкой всегда была сладкая вода, а справа под зеленой — простая (рис. 2). Насекомые прямиком летели под синюю карточку. В отверстие под зеленой они не забирались, а просто летали по камере. По окончании тренировок шмелей угощали капелькой сиропа, а затем запускали в камеру, где центральная пробирка была помечена промежуточным, сине-зеленым цветом. Порция сиропа была совсем крошечной, все равно что маленький кусочек шоколада для человека. Насытить насекомое она не могла, однако изменила его взгляд на жизнь. Угощенные шмели чаще контрольной группы залезали в центральную пробирку, ожидая найти в ней что-то сладкое, при этом скорость их полета и исследовательская активность не изменились. Такая реакция напоминает человеческий оптимизм.

Страх и нежность

Наверное, одна из самых явных эмоций — страх. Он меняет поведение животного так, что сложно не заметить. Экспериментаторы пугают животных давно, одно из первых исследований страха у беспозвоночных выполнили на морских слизнях Aplysia californica (Science, 1981, 221, 504–506).

Страх определяют как общее подготовительное состояние организма, вызванное стимулом, предвещающим неизбежную опасность. Стимул исследователи выбрали такой, который обычно страха не вызывает, чтобы не перепутать эту эмоцию с врожденным рефлексом. Морской слизень — здоровенный моллюск длиной около 40 см и весом до 7 кг (рис. 3). На него медленно лили креветочный экстракт (моллюску это якобы безразлично, он водоросли ест), а потом били током по голове. Очень скоро животные поняли, что вонючий экстракт предвещает беду. Едва его почуяв, слизни прекращали есть, втягивали голову, выпускали чернильную жидкость или пытались уползти. Такое поведение напоминает действия млекопитающих, испытывающих страх, — экспериментаторам удалось напугать беспозвоночных.

Рис. 3. Морской слизень Aplysia californica выпускает чернильную жидкость

Страх вызван ожиданием явной опасности, неявная угроза порождает тревогу. Люди и животные тревожатся в незнакомой или некомфортной обстановке. Классический метод исследования тревоги у животных — эксперименты в приподнятом крестообразном лабиринте. Два его рукава открыты, два закрыты. Животные, как правило, избегают высоты и открытых мест, особенно если тревожатся. Если же они тщательно обследуют незнакомый лабиринт и не спешат спрятаться, значит, спокойны.

Рис. 4. Рака посадили в центр приподнятого крестообразного лабиринта. В зависимости от уровня тревоги он будет обследовать новое место или поспешит уползти в темноту

В такой лабиринт, погруженный в воду, поместили раков Procambarus clarkii (рис. 4). Если они предварительно получали серию ударов током, то не были склонны исследовать новое место и забивались в темные рукава. Негативный опыт усиливал их тревогу. Сходным образом вели себя и раки, содержавшиеся в одном аквариуме с более сильным собратом, в схватках с которым они терпели регулярные поражения. Их повышенная тревожность напоминает поведение людей, подвергавшихся служебным преследованиям.

Повторяющиеся, неконтролируемые стрессы ввергают людей в депрессию, которая у животных проявляется как беспомощность. Ее исследовали немецкие ученые из Центра Рудольфа Вирхова (Current Biology, 2013, 23, 799–803). Они работали с дрозофилами, которых по одной помещали в низкую камеру; взлететь в ней было нельзя, только ходить (рис. 5). Камеру освещал инфракрасный диод, и тень мухи попадала на оптический датчик, расположенный на задней стенке. Когда дрозофила на секунду останавливалась, датчик фиксировал отсутствие движения и камера нагревалась до некомфортной температуры 37°С. Муха пыталась убежать от жары, и, как только она возобновляла движение, температура падала до обычных 24°С. Рядом стояла вторая камера с другой мухой. Температура в ней менялась в соответствии с поведением дрозофилы в первой камере, и муха номер два не могла влиять на температурный режим. После десятиминутной тренировки нагрев прекратили, оставив мух при 24 градусах. Пережитый опыт сказался на дальнейшем поведении дрозофил. Мухи, привыкшие управлять ситуацией, шустро бегали, а контрольные насекомые мухи ходили медленно и чаще отдыхали. Такое поведение напоминает депрессию млекопитающих. Эти результаты подтвердились в экспериментах, в которых нагревание заменили электрическим разрядом.

Рис. 5. Как только муха останавливается, камера нагревается. У насекомых, которые не могут управлять этим процессом, развивается депрессия

Страх, депрессия, пессимизм. Кажется, ученые совсем не жалеют своих подопечных, и только исследователи шмелей стараются их не расстраивать. Отрицательные эмоции действительно изучают чаще. Отчасти это объясняется тем, что большинство работ, даже выполненных на животных, имеют в виду проблемы человека, а они связаны с негативными эмоциями. И вообще, отрицательные эмоции для животных, возможно, полезнее положительных. Тревога и страх позволят избежать смертельной опасности с большей вероятностью, радость от выпитой сладкой капельки — нет. Тем не менее в жизни беспозвоночных есть место позитиву. Его обнаружили американские биологи, изучая видеозаписи поведения лабораторной колонии красных огненных муравьев Solenopsis invicta (Journal of Bioeconomics, 2016, 18, 159–167). Оказалось, что муравьи приподнимают и опускают брюшко на 45°, когда пьют сладкую воду или ухаживают за личинками (рис. 6). Дрожание брюшка явно не предупреждает об опасности, поскольку в гнезде в это время темно и тихо, другие муравьи на такое поведение никак не реагируют, яд не выделяют. Общение эти движения тоже не напоминают. Исследователи предположили, что дрожание брюшка аналогично проявлению удовольствия у позвоночных: собаки, обнюхивая щенков, виляют хвостом, а люди, взяв на руки младенца, прижимают его к себе и покачивают. Конечно, эта гипотеза нуждается в подтверждении.

Рис. 6. Разные типы поведения красных огненных муравьев. Проявление удовольствия ни с чем не спутаешь

Кстати, маленькие дети, попив сладкой водички, меньше и тише плачут, когда у них берут кровь из пальца. Положительная эмоция помогает пережить отрицательную. У беспозвоночных, кажется, происходит то же самое. На шмелей иногда нападает крабовый паук. Он не плетет сетей, а сидит в засаде на цветке, поджидая добычу (рис. в начале статьи). К счастью, шмелям часто удается вырваться. Лондонские исследователи имитировали атаку паука, ненадолго прижимая шмеля губкой, когда он направлялся к пробирке с сиропом. Насекомые, которым предварительно давали капельку сахарозы, испытывали от этой атаки меньшую оторопь и быстрее возобновляли кормление, чем контрольные шмели.

Три биогенных амина

Эмоции, изменяя состояние мозга, влияют на активность симпатической и парасимпатической нервной системы. В результате у людей и позвоночных животных изменяются проводимость и температура кожи, частота сердечных сокращений, давление, нейроэндокринная активность и некоторые другие показатели. Эти изменения можно измерить. При этом следует учитывать, что разные эмоции на физиологическом уровне могут проявляться сходным образом: и тревога, и удовольствие, например, вызывают сердцебиение. Для характеристики базовых эмоций, таких как гнев или страх, используют сочетание признаков, большинство которых очень сложно или вообще невозможно применить к беспозвоночным. Насекомые мелкие, покровы у них жесткие, а кровеносная система незамкнута, поэтому частота сердечных сокращений у перепуганной дрозофилы или пчелы не возрастает. Однако у некоторых ракообразных и моллюсков пережитое влияет на частоту сердцебиения и дыхания. Недавно исследователи остановили сердце большого прудовика. Эти пресноводные моллюски не любят соли и прячутся в раковину. Прудовиков приучили, что хлористый калий появляется в их аквариуме вместе с сахарозой, и в ее присутствии они ведут себя так, будто воду посолили: прекращают есть, а их сердца пропускают удар, как у испуганных позвоночных.

Нейрохимия беспозвоночных и позвоночных схожа. У людей эмоции и вызванные ими физиологические изменения регулируются биогенными аминами: серотонином, дофамином и норадреналином. Это нейротрансмиттеры — вещества, с помощью которых электрохимический сигнал передается от нейрона другим клеткам. Они вырабатываются в определенных областях мозга, однако действуют на все отделы нервной системы. Связь между нейротрансмиттерами и эмоциями сложна, однако по уровню всех трех аминов можно диагностировать основные эмоции. Благодаря влиянию биогенных аминов возможна лекарственная терапия эмоциональных расстройств. Млекопитающие реагируют на определенные препараты так же, как люди, следовательно, их эмоции находятся под контролем тех же систем мозга.

Беспозвоночные тоже синтезируют серотонин и дофамин, а норадреналин им заменяет его химический аналог октопамин. В гемолимфе пчел, собранной после сильной встряски, содержание всех трех аминов понижено. У людей подобная картина наблюдается при депрессии. Кроме того, у людей нехватка серотонина изменяет восприятие, и они обращают больше внимания на негативные стимулы, как и потрясенные пчелы.

Тревожное поведение рака вызвано повышенным уровнем серотонина. Если этот амин ввести в гемолимфу животного, не испытавшего стресса, оно будет избегать светлых областей лабиринта, как будто его перед этим били током. Раков, которые чувствуют тревогу из-за собственной социальной несостоятельности, можно взбодрить противотревожным препаратом хлордиазепоксидом или антагонистом серотониновых рецепторов метисергидом. Серотонин определяет и тревожность мух. У людей он также влияет на тревожное состояние, хотя его действие несколько сложнее, он связывается с разными типами рецепторов и действует в комбинации с дофамином.

У шмелей препарат, подавляющий активность дофаминовых рецепторов, нейтрализует действие сахарозы и при оценке новых стимулов, и при нападении паука. У людей положительные эмоции тоже частично зависят от дофамина, как и оптимизм шмелей. Этот нейротрансмиттер может снизить негативный эффект от неприятной информации.

Хотя биогенные амины влияют на эмоции людей и животных, вряд ли так было всегда. Исследователи полагают, что эти соединения выполняли другие функции, например регулировали двигательный ответ на раздражитель, и лишь впоследствии, в ходе эволюции, были задействованы для выражения эмоций.

У людей в регуляции эмоций участвует множество участков мозга, в том числе подкорковые системы. Есть много доказательств, что эти отделы аналогичны мозгу насекомых. А он, несмотря на свою простоту и малость, способен решать довольно сложные задачи, набираться субъективного опыта и поддерживать эмоциональные состояния.

Конечно, разница в строении нервной системы позвоночных и беспозвоночных велика и должна сказываться на способах выражения и регуляции эмоций. Нет уверенности, что реакции, наблюдаемые у беспозвоночных, аналогичны человеческим эмоциям. Однако результаты проведенных экспериментов позволяют надеяться, что беспозвоночные смогут послужить моделями для фармакологических, неврологических и, возможно, генетических исследований эмоциональных расстройств, которые на человеке проводить неэтично. Кроме того, чем проще модель, тем она удобнее. Насекомые и моллюски, с немногочисленными и крупными нервными клетками, уже послужили нейробиологам для изучения нейронных сетей и нейротрансмиттеров, картирования функций отдельных нейронов. Возможно, на них удастся исследовать эмоции на клеточном уровне.

Чтобы лечить эмоциональные расстройства, нужно исследовать механизм их возникновения. И в этом случае не обойтись без эволюционных исследований. Изучение определенных эмоций у конкретного вида животных тут не поможет, надо проследить, как они зарождались и усложнялись в процессе отбора и каковы их нейробиологические основы.

А еще эмоции важно изучать потому, что это проявление сознания. И, не разобравшись в этом вопросе, мы не сможем правильно взаимодействовать с многочисленными беспозвоночными, окружающими нас.

-

Не согласен с утверждением что "эмоции - проявления сознания". И кстати. тот ещё вопрос - что есть сознание... Эмоция - какое-то внутреннее побуждение к каким-то поступкам или предрасположенности к ним. Оно просто обязано иметь место у любых животных, в отношении которых можно говорить о поведении, даже не обязательно снабжённых нервной системой (гуморальная тоже сойдёт). Человек отличается от прочих животных только тем, что он способен как-то осознать свои эмоции на рассудочном уровне, но не как нечто, направленное не некую цель, а как чисто субъективное ощущение. Чувство половой любви - есть мотивация на продолжение рода; субъективно оно воспринимается как что-то иррациональное, но таково большинство эмоций - мотив есть, но физический смысл в большинстве случаев скрыт. Но почему мы должны думать, что какие-нибудь черви, озабоченные продолжением рода, не обуеваемы каким-то аналогичным чувством? Они просто не могут его "выразить в звуке", и всё.

Рис. 1. От пережитого потрясения пчелы становятся пессимистами и отвергают незнакомые запахи. Контрольные насекомые рассчитывают, что новый аромат сулит приятную трапезу