Ещё раз про метан

Андрей Киселев, Игорь Кароль

«Природа» №11, 2015

Около 10 лет назад вышла наша статья, посвященная проблеме атмосферного метана [1]. В ней, в частности, высказывалось убеждение о сохранении повышенного интереса к этой теме в будущем. Такой вывод был очевиден и не требовал особой прозорливости, поэтому неудивительно, что он подтвердился. Действительно, все это время метан продолжал оставаться как предметом всесторонних интенсивных исследований, так и объектом для ряда политических решений. Словом, накопилось много новой и, на наш взгляд, интересной информации, которую мы хотели бы представить вниманию читателей «Природы». Однако обо всем по порядку.

Метан (СН4) — один из основных парниковых газов, «ответственных» за широко обсуждаемое в последние годы глобальное потепление. Вклад атмосферного метана в него — второй после вклада СО2 [2, 3]. В то же время молекула СН4 «работает» на глобальное потепление значительно, в десятки раз, эффективнее молекулы углекислого газа. Измерения показывают, что начиная с доиндустриального периода концентрация метана выросла примерно на 150%, в то время как концентрация СО2 — лишь на 40%. Поэтому роль СН4 как парникового газа постоянно возрастает. Нелишне добавить, что увеличение содержания метана способствует росту концентрации другого парникового и жизнеобеспечивающего газа — озона — как в тропосфере [4], так и в стратосфере [5]. Большая часть атмосферного метана имеет биогенное бактериальное происхождение. Химическим путем он не образуется. Поэтому поступление природного метана в атмосферу полностью контролируется его потоками с земной поверхности. Основные естественные источники СН4 — заболоченные территории, пресноводные водоемы, поверхность океана, а также колонии термитов и сжигание биомассы в результате пожаров. С антропогенной деятельностью связаны потоки метана в атмосферу при добыче ископаемого топлива, с полигонов захоронения бытовых отходов и мусора на свалках, при очистке сточных вод, расширении сельскохозяйственных угодий (рисовых плантаций), разведении крупного рогатого скота и др. Разнородность источников метана — основная причина большой погрешности в оценках их интенсивности. Разрушение молекул метана происходит в результате его атмосферных химических реакций с гидроксилом (~90%, [6]) и атомарным хлором (выше 35 км).

Метан «глобальный, международный»

Как известно, мониторинг концентрации атмосферного метана проводится уже в течение нескольких десятков лет в различных уголках земного шара. В последние годы предприняты успешные шаги по улучшению его качества. С этой целью увеличено число станций наблюдения, внедрены системы непрерывного слежения, повышена точность измерений. В результате погрешность (стандартное отклонение) при оценке роста содержания метана в атмосфере сократилась с ±3,3 млрд−1/год в 1980-х годах до ±1,3 млрд−1/год в 2000-х [7]*. Расширение базы данных измерений и улучшение их качества позволили по-новому взглянуть на особенности природных процессов, ответственных за формирование поля метана, — его поступления в атмосферу и последующего разрушения, а также тщательнее оценить вклад метана в глобальное потепление.

Так что же происходило с атмосферным метаном в последние десятилетия? Посмотрим, как изменялась концентрация СН4 за четверть века (рис. 1). В целом его содержание в атмосфере, в соответствии с прогнозами, росло. Однако, вопреки ожиданиям, рост этот не был монотонным: с 1999 по 2007 г. концентрация метана словно «набиралась сил» перед последующим «восхождением». Причины такого ее поведения до конца не ясны, но, скорее всего, дело в недостатке наших знаний об интенсивности источников и стоков СН4, которые по-прежнему нуждаются в дополнительных уточнениях и анализе. И это при том, что инвентаризация источников метана проводилась весьма интенсивно. Так, в 1990-х годах ежегодно в атмосферу поступало приблизительно 560 Мт СН4 (с разбросом 360–892 Мт СН4) [8]. В начале XXI в. (с 2000 по 2009 г.) ежегодный поток метана в атмосферу составил 678 Мт (при разбросе 542–852 Мт) [7]. Отметим значительное сокращение разброса оценок во втором случае.

Итак, эмиссия метана возрастала. Но вот что интересно: доли естественных и антропогенных источников оказались пересмотрены. Если по существовавшим в 1990-х представлениям примерно 2/3 выбросов СН4 приходилось на его антропогенную эмиссию [3], то в первой декаде текущего столетия возник приблизительный паритет между естественными и антропогенными источниками (рис. 2). Разумеется, речь идет не о констатации столь заметного изменения интенсивности различных источников в природе, а лишь о разнице их определения при инвентаризации. Нетрудно видеть, что изменение соотношения между источниками обусловлено недооценкой натуральной эмиссии метана в прошлом (при этом антропогенные потоки остались почти неизменными). Обратите внимание: сказанное относится к глобальным оценкам; в густонаселенных районах антропогенные источники, конечно, превалируют.

Бюджет метана в первом десятилетии XXI в. складывался из множества источников. Наибольшей коррекции, по сравнению с ранними оценками, подверглась эмиссия с естественных переувлажненных территорий, величина которой возросла почти в два раза, с 110 [8] до 217 Мт/год (рис. 3). Это и предопределило увеличение удельного веса естественных источников. Расчеты, выполненные с помощью моделей, учитывающих химические преобразования в атмосферном воздухе, показывают рост с течением времени содержания в атмосфере гидроксильного радикала ОН, разрушающего метан, и, как следствие, интенсификацию стока СН4 [6, 9]. Последним обстоятельством обусловлено уменьшение времени пребывания метана в атмосфере (его «времени жизни»): сегодня считается, что оно составляет 9,1±0,9 года [10], тогда как ранее обычно использовали значение, равное 10 годам [2].

Рис. 3. Глобальный бюджет метана (Мт/год) в 2000–2009 гг. [7]. В скобках дан разброс оценок

Фотохимические взаимодействия в условиях роста эмиссии метана влекут изменения содержания, особенно в стратосфере, других важнейших парниковых газов — водяного пара, углекислого газа и озона, а следовательно, и радиационного баланса. Это обстоятельство отражается на росте совокупного вклада СН4 в изменения современного климата [11].

Таким образом, несмотря на остающиеся неясности и неопределенности, можно констатировать продолжающееся увеличение содержания метана в атмосфере и усиление его (как парникового газа) вклада в глобальное потепление. В условиях отсутствия эффективного механизма сдерживания потепления в рамках международных договоренностей возникла идея сокращения выбросов газов и аэрозолей, чье воздействие на радиационный режим и климат значительно, но время пребывания в атмосфере (недели, месяцы или годы) существенно короче, чем у СО2 (~100 лет), из чего следует, что отклик климатической системы должен проявиться достаточно быстро [12]. С целью реализации этой идеи в начале 2012 г. была создана коалиция в составе Бангладеш, Ганы, Канады, Мексики, США и Швеции, к которой вскоре присоединились все страны «Большой восьмерки», в том числе и Россия. Предполагается, что благодаря заявленным коалицией мерам рост приземной температуры воздуха к 2050 г. не превысит 0,5°С. Главное место в перечне таких короткоживущих климатических загрязнителей (short-lived climate pollutants) занимают черный углерод (black carbon) и наш герой — метан.

Метан «всероссийский»

Результаты контроля за состоянием окружающей среды Российской Федерации и ее загрязнением в течение последних лет регулярно публиковались. Усилиями ряда институтов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды начиная с 2005 г. подготавливаются и публикуются ежегодные обзоры [13]. До недавнего времени, в соответствии с обязательствами нашей страны в рамках Киотского протокола, периодически поступали официальные сообщения с подробным описанием и анализом антропогенной эмиссии парниковых газов с российской территории [14].

Данные об антропогенных выбросах метана в атмосферу из российских источников в последние десятилетия (табл.) рассчитаны согласно стандартным методикам Межправительственной группы экспертов по изменению климата [13, 14]. «Энергетическая» доля составляет около 75% в общей антропогенной эмиссии российского метана, «сельскохозяйственный» вклад оценивается в 8–12%, «обработка отходов» привносит еще 12–15%, а за 2% «ответственны» лесные пожары, возникшие как по антропогенным, так и по естественным причинам. В «энергетическом» секторе на непосредственное сжигание топлива приходится лишь 0,9% (!), остальное — следствие технологических выбросов и утечек. Продукты жизнедеятельности крупного рогатого скота «обеспечивают» львиную долю выбросов метана в «сельскохозяйственном» секторе. Таким образом, антропогенная эмиссия СН4 в России, как и ранее, «покоится на трех китах»: энергетике, сельском хозяйстве и обработке промышленных и бытовых отходов.

Таблица. Выбросы метана (в Мт СН4/год) в различных секторах хозяйства России [14].

О естественных источниках метана сведений значительно меньше. Если для оценки его антропогенной эмиссии разработаны и внедрены общепринятые методики, то для инвентаризации естественных выбросов таких процедур нет. Это неудивительно: долгие годы первоочередной интерес представляли как раз антропогенные источники, так как контролировать их и управлять ими все же заметно проще, чем их естественными «собратьями». На первый взгляд парадоксально, но погрешности оценок эмиссии метана с переувлажненных территорий — основного натурального источника СН4 — в 2000-х годах увеличились по сравнению с 1990-ми. Произошло это вследствие... роста числа исследований, посвященных определению размера выбросов метана с поверхностей, покрытых различными и многообразными типами растительности. Учет такого многообразия, ранее недоступный, требует четкого деления участков земной поверхности по принципу преобладания на каждом из них того или иного растительного типа, однако в природе такое деление можно провести только с большой долей условности. Увы, нам неизвестны недавние публикации, содержащие оценку потока метана с российских переувлажненных территорий, поэтому приходится ссылаться на работы, в которых деление на регионы проходит не по национальным границам. Так, существуют оценки эмиссии СН4 с переувлажненных территорий «северной Евразии» (полностью российских) — 9 Мт СН4/год (с разбросом 4–13 Мт СН4/год) и «Евразии умеренных широт» (охватывающей наряду с российскими и часть земель наших южных соседей) — 2 Мт СН4/год [7]. По другим расчетам, поток метана из тундры, как евразийской, так и североамериканской, составлял в 1990-х и 2000-х годах 13,7 и 14,7 Мт СН4/год (с практически двукратной неопределенностью) соответственно [15]. Исходя из приведенных оценок, можно заключить, что российская естественная эмиссия метана достигает величины порядка 10 Мт СН4/год или немного большей, однако она нуждается в уточнении из-за сохраняющихся значительных погрешностей в расчетах. Таким образом, если принять это предположение, современный общий выброс метана с территории России составляет около 35 Мт СН4/год. Такая величина совпадает с нижней границей ранней оценки [1].

Метан «российский, арктический»

Сегодня Арктика — зона всеобщего повышенного внимания. Во многом это вызвано темпами ее потепления: за последние 100 лет потепление здесь происходило примерно вдвое интенсивнее, чем в среднем по земному шару. Одновременно с увеличением температуры приземного слоя воздуха в Арктическом регионе отмечены изменение количества осадков, влагосодержания почвы и речного стока; уменьшение площади морских льдов; увеличение глубины протаивания в зоне вечной мерзлоты. Столь значительные перемены климатической обстановки открывают заманчивые перспективы развития региона (организация регулярных перевозок по Северному морскому пути, добыча полезных ископаемых и т. д.), но вместе с тем выявляют серьезные дополнительные риски (например, ускорение деградации мерзлоты и повреждение расположенной на ней инфраструктуры). Очевидно, указанные изменения обусловлены как региональными особенностями (рельефом, альбедо поверхности, системой господствующих здесь ветров и течений, эмиссией в атмосферу парниковых газов и аэрозолей и т. д.), так и переносом тепла ветрами и течениями из южных широт к полюсам. Поэтому правомерен вопрос: определяется ли эволюция современного арктического климата главным образом тем, что происходит непосредственно в Арктике, или она в значительной степени формируется извне, т. е. под действием внешних факторов большего масштаба? Для ответа на него необходим целый комплекс исследований, включающий в первую очередь обеспечение качественного и бесперебойного мониторинга метеорологических параметров и содержания парниковых газов (СО2, СН4) в регионе, а также их оперативные обработку и анализ.

В предыдущей статье мы сетовали на отсутствие разветвленной сети станций наблюдения в нашей стране [1], сегодня констатируем: положение дел улучшается, но медленно. Сейчас в Арктике насчитывается более двух десятков постоянно действующих станций (рис. 4), четыре из них российские: «Териберка» (Кольский п-ов, побережье Баренцева моря), «Новый Порт» (п-ов Ямал, берег Обской губы), «Черский» (крайний северо-восток Якутии, нижнее течение р. Колымы) и «Тикси» (арктическое побережье, море Лаптевых, залив Сого). На последней из них работа ведется совместно Финским метеорологическим институтом, Главной геофизической обсерваторией (Санкт-Петербург) и NOAA/ESRL (США). «Териберка» — самая старая станция, наблюдения на ней стартовали в 1988 г. На остальных начало наблюдений пришлось на первое десятилетие XXI в.: 2002 («Новый Порт»), 2009 («Черский») и 2010 гг. («Тикси») [13]. Местоположение вышеперечисленных российских станций позволяет выделить местные особенности поведения концентрации метана. Три из них («Териберка», «Черский» и «Тикси») можно рассматривать как фоновые, а станция «Новый Порт» находится на расстоянии 80–250 км от крупнейших в России газовых месторождений, поэтому данные измерений на ней позволяют контролировать техногенные выбросы.

Рис. 4. Местоположение станций, измеряющих концентрацию метана в атмосфере. Желтым цветом показана линия Северного полярного круга

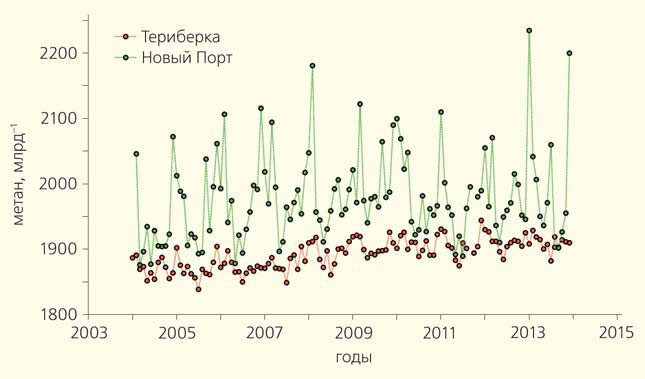

Данные измерений концентрации СН4 на «Териберке» близки к результатам мониторинга на других арктических фоновых станциях (рис. 5). В то же время концентрации метана, зафиксированные на станции «Новый Порт», существенно выше: на результатах измерений сказалось влияние техногенных источников. Существенная разница имела место в амплитуде сезонных колебаний: 60 млрд−1 на «Териберке» против 200 млрд−1 и более в «Новом Порту». При этом максимальные значения концентрации наблюдались в зимние месяцы.

Рис. 5. Среднемесячные данные регулярных фляжечных измерений концентрации СН4 за период 2004–2014 гг. на станциях «Териберка» и «Новый Порт» [16]. При фляжечных измерениях производится отбор проб воздуха с последующей их обработкой, непрерывные измерения осуществляются автоматикой в режиме online

Важно также и то, что станции «Новый Порт» и «Тикси» находятся в зоне сплошной многолетней мерзлоты с множеством небольших термокарстовых озер, а это накладывает отпечаток на концентрацию метана. В последние годы широко дискутируется вопрос о возможном вкладе криолитозоны Восточной Сибири в формирование полей концентрации метана в Арктическом регионе. При этом рассматриваются несколько возможных версий эмиссии метана, а именно: а) выделение газообразного метана из газогидратов, большие залежи которых обнаружены на шельфах морей Лаптевых, Чукотского и др.; б) выделение метана, захороненного в слое многолетней мерзлоты, при увеличении периода и глубины ее протаивания (сюда же примыкает и версия, связанная с ролью небольших и относительно неглубоких карстовых озер, которые образовались в местах интенсивного таяния многолетней мерзлоты); в) вклад крупнейших рек Восточной Сибири в перенос растворенного метана в моря Северного Ледовитого океана.

Гидраты метана представляют собой похожую на лед субстанцию — смесь воды и метана, существующую при температуре не выше 20°С и давлении не ниже 3–5 МПа в покрытых водой осадочных породах на глубине 300–500 м. Считается, что 99% гидратов в глобальном масштабе сконцентрировано на континентальном шельфе. Плотность СН4 в гидратах более чем в 160 раз превосходит плотность чистого метана при стандартных давлении и температуре. До сих пор существует большая неопределенность в оценках общего объема газогидратов, а также неизвестно, насколько они чувствительны к потеплению климата, находясь в осадочных породах под слоем воды.

Рис. 6. Соотношение потенциальных ресурсов гидратного метана в морях Российской Федерации [17]

Больше половины ресурсов гидратного метана России приходится на арктические моря (рис. 6). В настоящее время ведутся работы по изучению механизмов и условий высвобождения метана из газогидратов и последующего попадания его в атмосферу, но эти исследования далеки от завершения.

Согласно принятой сегодня градации, российская область вечной мерзлоты (охватывающая примерно 2/3 территории страны) делится на три зоны — сплошную, прерывистую и островную. Сплошная зона занимает большую часть Сибири от Енисея до Берингова пролива и распространяется на юг вплоть до 44° с. ш., здесь земля постоянно проморожена на глубину нескольких сотен метров. Южнее располагается зона прерывистого массивно-островного распространения мерзлоты, которая занимает от 40 до 70% территории. Периферийный островной пояс простирается от Кольского п-ова и Архангельской обл. на европейском арктическом побережье до Северного Китая и Монголии, а также включает в себя часть Камчатки. Острова мерзлоты занимают, как правило, не более 10% общей площади территории.

Как ни парадоксально, о «том, на чем стоим» (в буквальном смысле), мы знаем не так уж и много, а существующие оценки обладают большими погрешностями. По мнению известного шведского специалиста Т. Кристенсена, до сих пор не создано достоверной карты зоны вечной мерзлоты, отрывочны сведения о толщине многолетнемерзлых грунтов (рекордная глубина залегания многолетней мерзлоты — 1370 м — зафиксирована в феврале 1982 г. в верховьях р. Вилюй в Якутии). Но бесспорно, что при деградации из слоя мерзлоты высвобождается и попадает в атмосферу метан: этот факт подтверждается недавними измерениями (рис. 7). Фоновые концентрации СН4 в районе станции «Тикси» в период интенсивного таяния вечной мерзлоты (июль-сентябрь) превышены на 5–10%.

По современным оценкам, величина потока метана, вызванного таянием вечной мерзлоты, невелика и к тому же обладает большой погрешностью: 1 Мт/год при разбросе 0–1 Мт/год [7]. Однако прогнозируемое ускорение темпов таяния мерзлоты несомненно отразится и на объемах выбросов СН4 в атмосферу.

Еще одним источником метана в морях восточной Арктики считаются крупные сибирские реки (Обь, Енисей, Лена и др.). Их водосборы находятся на территории с многолетней мерзлотой, хранящей огромные запасы органического углерода, в том числе в виде метана. «Питательным резервуаром» для Оби служат Васюганские болота, ставшие объектом всестороннего изучения в последнее время, а для Лены — озера Колымо-Индигирской и Приморской низменностей. Как следствие, наблюдается увеличение концентраций растворенного СН4 в речных устьях. С другой стороны, поскольку транспорт метана речными водами происходит в аэробных условиях (т. е. при наличии кислорода), некоторая его часть окисляется. В итоге, по данным экспедиций 2003–2006 гг., более 80% придонных и более 50% поверхностных проб, полученных на мелком шельфе (глубина менее 50 м), были перенасыщены растворенным метаном [18].

Рис. 8. Доля (в процентах) эмиссии метана с различных типов поверхности в дельте Лены [19]. Условные обозначения: 1 — тундра сильно влажная с преобладанием осоки и мхов; 2 — тундра слегка увлажненная с преобладанием травы и мхов; 3 — тундра с преобладанием карликовых деревьев и кустарников и различной степенью увлажненности (от слабой до сухой); 4 — термокарстовые озера; 5 — все прочие озера; 6 — побережья покрытых растительностью озер; 7 — тундра с преобладанием сухой растительности, мхов, кочек

Особый интерес исследователей вызывает гигантская дельта Лены, занимающая площадь около 29 тыс. км2. По их мнению, здесь должны происходить непрерывные биологические процессы, так как температура донных осадков даже в зимнее время не опускается ниже 0°С. Осенью 2013 г. в дельте открылась многопрофильная станция «Остров Самойловский», в задачи которой входили и наблюдения за изменением климата (хотя исследования в этом регионе проводятся уже более 10 лет). Группа немецких ученых изучала эмиссию метана с различных типов поверхности дельты [19]. Они смогли показать, насколько поток метана в атмосферу зависим от типов рельефа и растительности, а также степени увлажненности поверхности в низовьях Лены (рис. 8).

На основе анализа полученных результатов поток метана в дельте Лены оценен величиной 28,2 т СН4 в год. В работах Н. Е. Шаховой и И. П. Семилетова (участников нескольких морских экспедиций на российском арктическом шельфе) фигурируют куда более внушительные величины. Однако объем информации пока явно недостаточен для окончательных выводов.

Метан «как зеркало борьбы с глобальным потеплением»

Сегодня в мире нет масштабных соглашений, направленных на коллективное сокращение эмиссии парниковых газов для смягчения последствий изменения климата. Недостаточная эффективность Киотского протокола повлекла отказ ряда стран (Канады, России, Японии) от продления его действия после 2012 г. С учетом того, что крупнейшие эмитенты (Китай и США) изначально не участвовали в нем, верность Киотскому договору сохранили лишь страны, чей суммарный выброс парниковых газов составляет около 15% общемирового [3]. В этих условиях появление уже упомянутой коалиции выглядит до некоторой степени альтернативой по сути «сошедшему на нет» Киотскому протоколу. И, исходя из объявленных ею приоритетов, закономерно, что среди всех парниковых газов именно метан оказался «слабым звеном».

Ряд недавних исследований говорит о том, что субстанции, время пребывания которых в атмосфере не превосходит нескольких недель или месяцев, могут оказывать существенное влияние только на локальный, но не на глобальный климат. Это напрямую относится к большинству короткоживущих климатических загрязнителей, в том числе к черному углероду. Иное дело — метан: его «время жизни» в атмосфере значительно более продолжительно, но в то же время оно в несколько раз меньше, чем у углекислого газа. С учетом высокого, второго места метана в «рейтинге» антропогенных газов, влияющих на глобальное потепление, он наиболее удобен для «регулирования» (в той степени, в какой это возможно) климата в ближайшие десятилетия.

Кратко подведем итоги «за отчетный период». Результаты мониторинга говорят о том, что концентрация метана в атмосфере в XXI в. продолжала возрастать. По оценкам специалистов, росла и его эмиссия. Вклад CH4 в глобальное потепление становится все более весомым, и это обеспечивает пристальное внимание к метану и в будущем.

По мере совершенствования измерительных средств детализируются и подходы к анализу региональных особенностей формирования поля атмосферного метана. Уточняется величина эмиссии СН4 от отдельных как промышленных, так и натуральных источников, сокращается погрешность в ее оценках.

Особое место в исследованиях последних лет занимает Арктика, подвергшаяся чрезвычайно высокому, по сравнению с глобальным, потеплению. Среди причин такого положения дел специалисты с полным основанием называют и рост содержания метана в атмосфере. Последствия ускоренного арктического потепления открывают значительные экономические выгоды при освоении региона, но одновременно несут в себе дополнительные угрозы его экологии и климату. Поэтому при Арктическом совете** создана группа экспертов с целью обеспечить наиболее полное и компетентное освещение метановой проблемы.

Приведенные в этой статье результаты позволяют увидеть основные направления проводимых в арктической зоне исследований. В их числе измерения концентрации и потока метана с различных типов подстилающей поверхности (включая водную), изучение зависимости выбросов СН4 от состояния вечной мерзлоты, оценки размера его эмиссии в регионе и влияния на динамику климата. Словом, работа идет, но очевидно, что она очень далека от завершения.

Пока не объяснено прекращение роста концентрации СН4 в начале века (см. рис. 1), по-прежнему остаются большие неопределенности в его балансе, ряды наблюдений (особенно в Арктике) слишком короткие и недостаточны для статистически обоснованных выводов, отсутствует детальное понимание многочисленных и разнообразных механизмов формирования метана и его поступления в атмосферу — вот далеко не исчерпывающий перечень вопросов, ожидающих своего решения. Бернард Шоу как-то заметил: «Наука никогда не решает вопроса, не поставив при этом десятка новых». Что ж, как вы, уважаемый читатель, могли убедиться, это в полной мере справедливо и для метановой проблемы.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Проект 14-05-00677.

* 1 млрд−1 соответствует одной молекуле СН4 на миллиард молекул воздуха.

** Арктический совет — международная организация, созданная в 1996 г. для защиты уникальной природы северной полярной зоны. В нее вошли восемь арктических государств (Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США) и Европейский парламент.

Литература

1. Кароль И. Л., Киселев А. А. Атмосферный метан и глобальный климат // Природа. 2004. № 7. С. 47–52.

2. Доклад Межправительственной группы экспертов по изменениям климата. 2007.

3. Кароль И. Л., Киселев А. А. Парадоксы климата. М., 2013.

4. Crutzen P. J., Zimmermann P. H. The changing photochemistry of the troposphere // Tellus. 1991. V. AB43. P. 136–151.

5. Scientific assessment of ozone depletion: 2010. WMO Global ozone research and monitoring project. Report № 52. Geneva, 2011.

6. Kiselev A. A., Karol I. L. Modeling of the long-term tropospheric trends of hydroxyl radical for the Northern Hemisphere // Atmospheric Environment. 2000. V. 34. P. 5271–5282.

7. Kirschke S., Bousquet S. P., Ciais P. et al. Three decades of global methane sources and sinks // Nature Geoscience. Published online 22 September 2013. P. 813–823. doi: 10.1038/ngeo1955.

8. Scientific assessment of ozone depletion: 1994. WMO Global ozone research and monitoring project. Report № 37. Geneva, 1995.

9. Naik V., Voulgarakis A., Fiore A. M. et al. Preindustrial to present-day changes in tropospheric hydroxyl radical and methane lifetime from the Atmospheric Chemistry and Climate Model Intercomparison Project (ACCMIP) // Atmospheric Chemistry and Physics. 2013. V. 13. P. 5277–5298. doi: 10.5194/acp-13-5277-2013.

10. Prather M. J., Holmes C. D., Hsu J. Reactive greenhouse gas scenarios: Systematic exploration of uncertainties and the role of atmospheric chemistry // Geophysical Research Letters. 2012. V. 39. L09803. doi: 10.1029/2012GL051440.

11. Доклад Межправительственной группы экспертов по изменениям климата. 2013.

12. Molina M., Zaelke D., Madhava Sarma K. et al. Reducing abrupt climate change risk using the Montreal Protocol and other regulatory actions to complement cuts in CO2 emissions // Proceedings of National Academy of Sciences. 2009. V. 106. № 49. P. 20616–20621.

13. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2013 год. М., 2014.

14. Шестое национальное сообщение Российской Федерации, представленное в соответствии со статьями 4 и 12 Рамочной конвенции Организации объединенных наций об изменении климата и статьей 7 Киотского протокола. М., 2013.

15. McGuire A. D., Christensen T. R., Hayes D. et al. An assessment of the carbon balance of Arctic tundra: comparisons among observations, process models, and atmospheric inversions // Biogeosciences. 2012. V. 9. P. 3185–3204. doi: 10.5194/bg-9-3185-2012.

16. Ивахов В. М., Кароль И. Л., Киселев А. А. и др. Результаты первых камерных измерений потоков метана на гидрометеорологической обсерватории «Тикси» // Труды ГГО. Вып. 576. СПб., 2015. С. 27–41.

17. Матвеева Т. Г., Черкашев Г. А. Газогидраты: проблемы изучения и освоения.

18. Shakhova N., Semiletov I. Methane release and coastal environment in the East Siberian Arctic shelf // Journal of Marine Systems. 2007. V. 66. P. 227–243. doi: 10.1016/j.jmarsys.2006.06.006.

19. Schneider J., Grosse G., Wagner D. Land cover classification of tundra environments in the Arctic Lena delta based on Landsat 7 ETM+ data and its application for upscaling of methane emissions // Remote Sensing of Environment. 2009. V. 113. P. 380–391. doi: 10.1016/j.rse.2008.10.013.

Рис. 1. Эволюция содержания метана в приземном воздухе с 1990 г. по настоящее время на обсерватории «Мауна Лоа» (19°29′ с. ш., 155°36′ з. д., Гавайи, США). Ее данные, благодаря выгодному географическому положению, часто используются в качестве эталонных. Точками показаны среднемесячные значения, сглаженной кривой — среднегодовые