Величайший вояж

Борис Штерн, Максим Борисов

«Троицкий вариант» №17(236), 29 августа 2017 года

Прошло сорок лет со дня старта «Вояджеров», отправившихся в свой великий поход. Первым, 20 августа 1977 года, был запущен «Вояджер-2», а 5 сентября полетел «Вояджер-1». Эпитет «великий» в данном случае не преувеличение. В изучении Солнечной системы «Вояджерам» до сих пор нет равных. Они принесли нам своего рода прозрение. Мы впервые увидели ВСЕ планеты-гиганты крупным планом, их кольца, их разнообразные удивительные спутники — миры, о которых до того люди имели лишь самое общее представление.

Конечно, потом были «Галилео», «Кассини», «Новые горизонты», они переслали данные более высокого качества, сделали свои открытия (чего стоят, например, одни метановые моря Титана, открытые «Кассини»!), но это уже было планомерное освоение занятых рубежей.

Особенно фантастичен полет «Вояджера-2»: четыре планеты-гиганта со спутниками одним махом — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, причем у двух последних пока не побывал больше ни один земной аппарат (лишь в 2020-е NASA, возможно, пошлет туда новые экспедиции). «Вояджер-1», в свою очередь, вошел в историю как самый быстрый и самый удаленный от Земли искусственный объект — он первым достиг границ гелиосферы (в августе 2012 года). Оба аппарата, что самое удивительное, продолжают работать и передавать ценные научные данные.

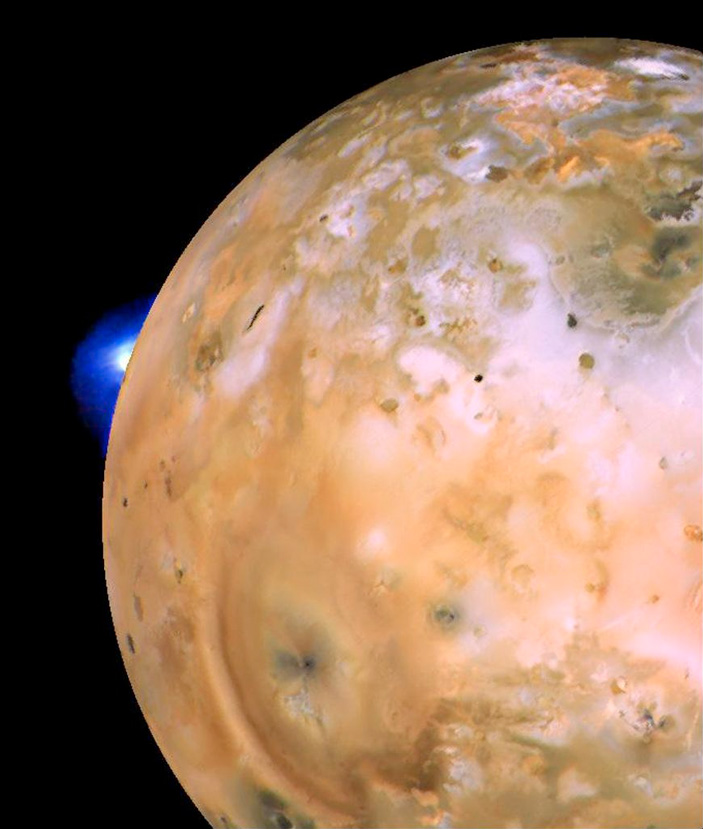

Бурно-вулканическая Ио

Первые фотографии Ио, сделанные «Вояджером-1», стали полной неожиданностью, своего рода откровением. Мир, где прямо на глазах извергаются огромные вулканы, который весь покрыт лавой и серой. На первом снимке (рис. 1) — диск Ио с извергающимся вулканом Локи, который находится чуть за лимбом. Внизу, чуть слева — вулкан Пеле: большой круг из осевшего материала, выброшенного вулканом, и черная точка в центре — жерло. Причина бурного вулканизма тривиальна — разогрев недр от приливного взаимодействия с Юпитером, которое возникает из-за легкой вытянутости орбиты Ио.

На второй фотографии, сделанной с лучшим разрешением (рис. 2), извергается уже вулкан Пеле (правее и выше центра снимка). Сам выброс в данном случае слишком эфемерен и не виден на фоне планеты, зато хорошо проявляется на фоне темного неба справа вверху. Высота выброса — около 300 км.

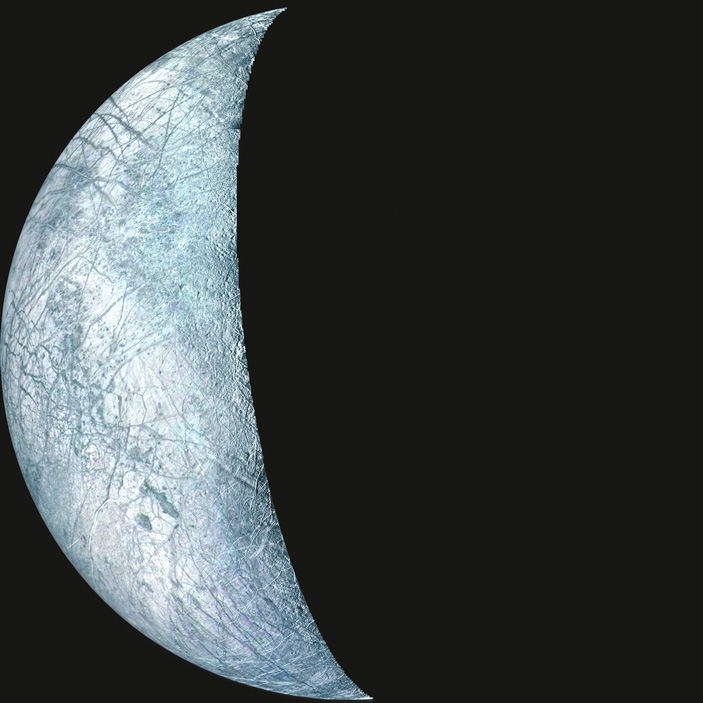

Рис. 3. Серп Европы

Снимок (точнее, мозаика снимков) Европы, сделанный «Вояджером-2». Еще одно откровение. Планета в ледяном панцире с разломами, тянущимися на тысячи километров. Кстати, такие же разломы в виде двойных хребтов видны и на снимке Тритона. Есть масса признаков того, что подо льдом — водный океан, в котором даже возможна жизнь

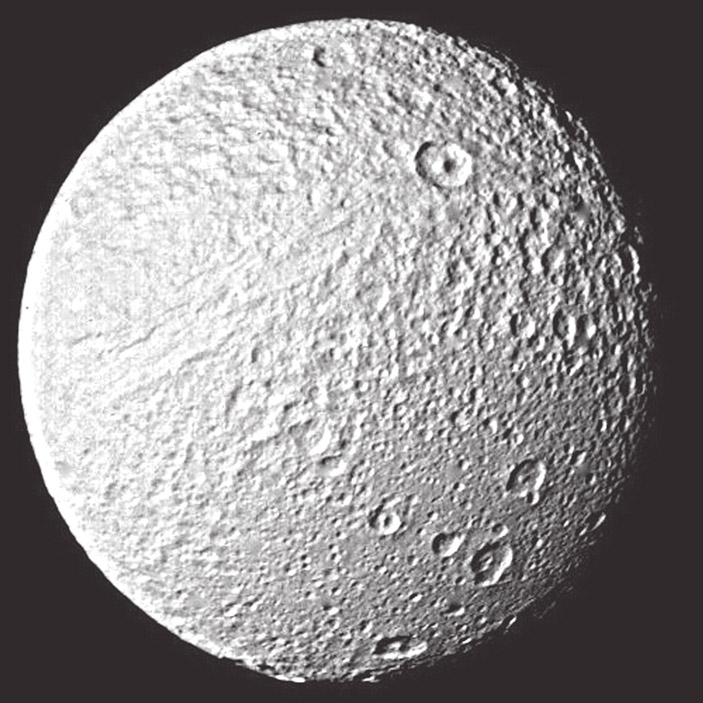

Рис. 5. Спутник Сатурна Тефия (Тетис)

Поверхность усеяна кратерами (попадаются кратеры диаметром более 40 км)

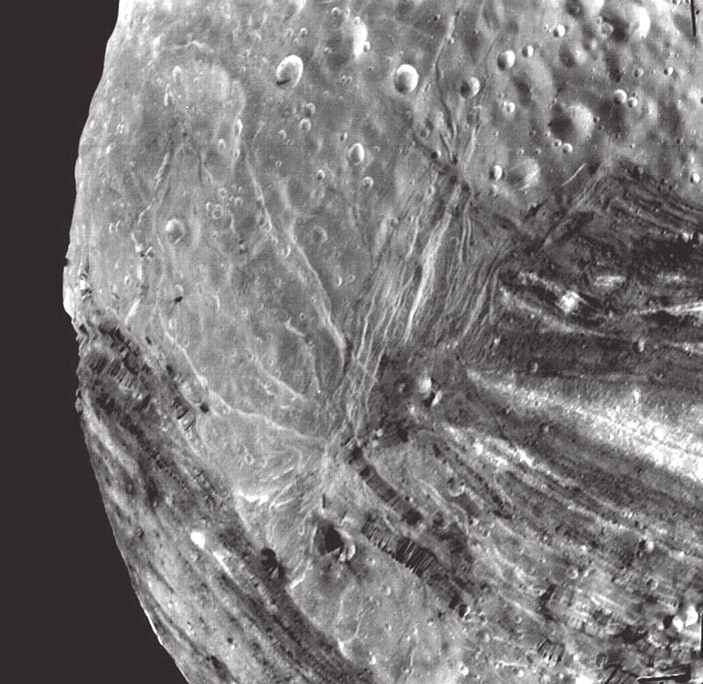

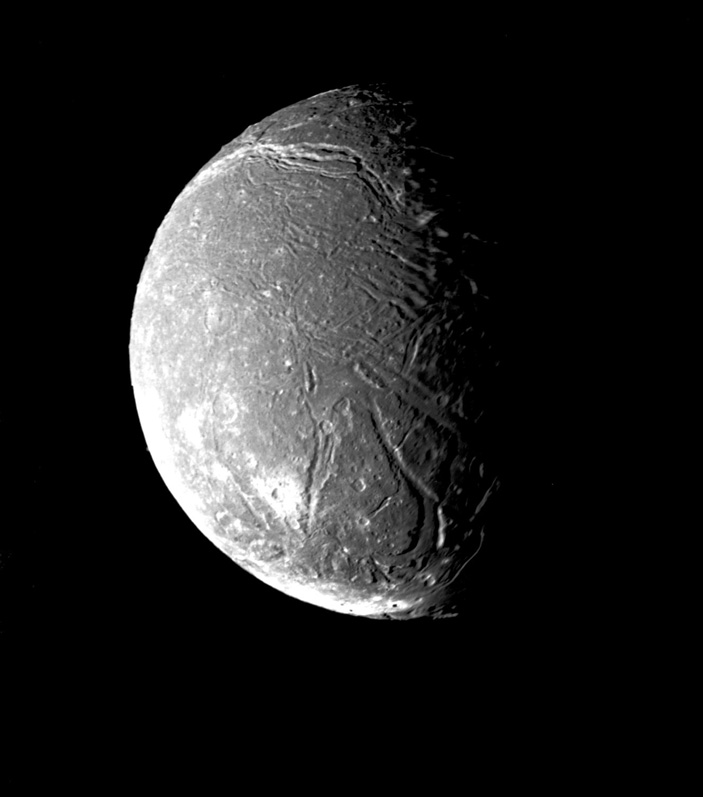

Рис. 6. Миранда

Это изображение (от «Вояджера-2») самого близкого и самого небольшого (235 км) из пяти крупнейших спутников Урана получено незадолго до максимального сближения с ним. Сильно пересеченная местность с высоким рельефом (справа) чередуется с низменностями и оврагами

Уран и Нептун

Голубой цвет Нептуна и Урана имеет ту же природу, что и голубой цвет неба, — рэлеевское рассеяние, к нему добавляется поглощение красного цвета метаном. Облака на этих планетах находятся глубже, чем на желтоватых Юпитере и Сатурне, отсюда и разница в цвете. Верхние облака на Нептуне — на уровне давления 1,2 бара — глубже, чем поверхность Земли; на Уране — еще вдвое глубже. Вероятная причина — слабая конвекция в атмосфере, особенно на Уране. По данным «Вояджера-2», заметного внутреннего источника тепла нет ни на Уране, ни на Нептуне. Но если Уран вообще лишен видимых деталей, то на Нептуне их несколько. Прежде всего — Большое темное пятно, вихрь-антициклон, наблюдаемый годами (но не столетиями, как Большое красное пятно Юпитера), — его теперь видит «Хаббл». Южнее есть второе темное пятно со светлой сердцевиной. Еще — широтные полосы облаков и облачный треугольник, прозванный «Скутер». Все детали перемещаются с разными угловыми скоростями, и то, что на снимке они оказались на близких долготах, — случайность. Скорость передвижения облаков Нептуна достигает 2100 км/ч.

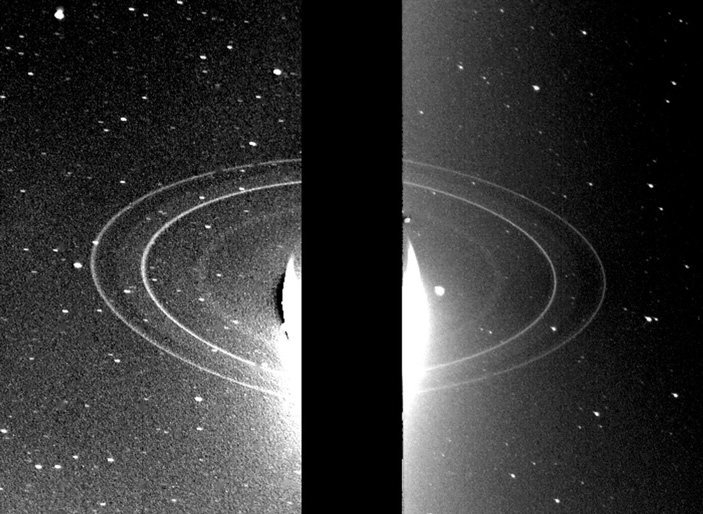

Рис. 9. Кольца Урана

Просмотр «с тыловой подсветкой» демонстрирует непрерывное распределение мелких частиц по всей системе колец. 24 января 1986 года. Дальность — 237 тыс.км

В декабре 1985 — январе 1986 года «Вояджер-2» открывает ряд новых спутников Урана: Пак, Джульетту, Порцию, Крессиду, Дездемону, Розалинду, Белинду, Пердиту, Корделию, Офелию, Бианку (разумеется, свои имена они получили гораздо позднее).

Рис. 10. Спутник Урана Ариэль

Самый подробный снимок этого спутника, сделанный «Вояджером-2», демонстрирует многочисленные разломы и долины. Диаметр Ариэля — 1200 км, снято его южное полушарие. 24 января 1986 года. Расстояние — 130 тыс. км

Спутники Урана Оберон и Титания

Покрытая большим количеством кратеров, поверхность Оберона (1523 км), вероятно, сохранилась со времен его формирования. Здесь обнаруживаются гораздо более крупные кратеры, чем на Ариэле и крупнейшем спутнике Урана Титании. У некоторых кратеров наблюдаются лучевые системы выбросов, подобные тем, что есть и на Каллисто. На снимке справа видна гора, которая возвышается над окружающей местностью на 6 км. 24 января 1986 года. Дальность — 660 тыс. км.

Рис. 14. Высокие облака Нептуна

Широтные облака Нептуна, снятые за два часа до максимального сближения с планетой 25 августа 1989 года (5 тыс. км над северным полюсом). Благодаря низкому солнцу виден вертикальный рельеф облаков. Ширина облачных полос — 50–200 км. Высота — десятки километров. В тот же день, спустя несколько часов, «Вояджер-2» прошел в 40 тыс. км от Тритона, над его южным полушарием

Рис. 15. Кольцевая система Нептуна, показанная в двух экспозициях длительностью около 10 минут каждая

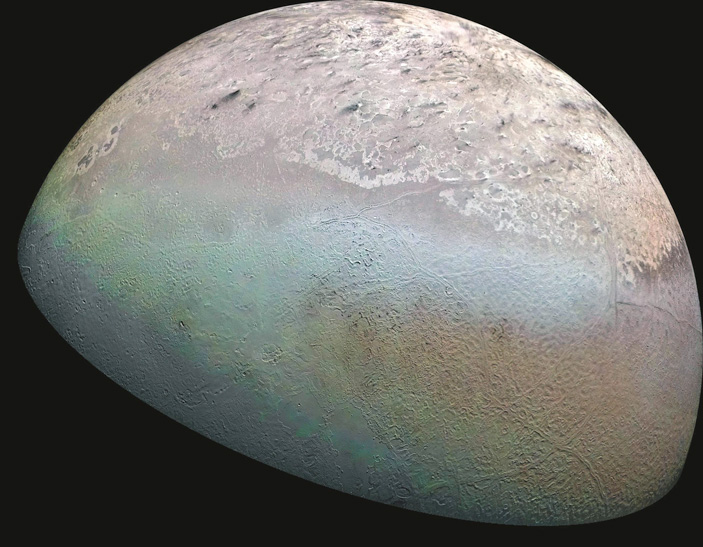

Рис. 16. Тритон — собрат Плутона. Они находятся на сопоставимых расстояниях от Солнца и почти одинаковы по размеру (Тритон чуть больше — 2707 км, Плутон — 2374 км). Существенная разница, однако, в том, что Тритон греется изнутри за счет приливного взаимодействия, поскольку захвачен планетой-гигантом. Этот спутник имеет азотную атмосферу с еле заметными облаками, которые видны на некоторых снимках на лимбе (Плутон — тоже)

Тритон

На Тритоне так холодно (38 К), что бо́льшая часть азота сконденсировалась на поверхности в виде льда. И бо́льшая часть поверхности покрыта азотным льдом. Сверху — огромная южная полярная шапка, вероятно покрытая метановым льдом. Розовый цвет — продукт взаимодействия солнечного света с метаном.

Самое интересное — темные полосы в верхней части снимка. Они примерно параллельны друг другу и исходят из черных точек. Это так называемые криовулканы — выходы струй газов из недр, нечто вроде гигантских фумарол. Размеры темных шлейфов — десятки, иногда сотни километров. С газом летит нечто вроде сажи, что и откладывается в виде полос — они формируются ветром, который ощутим даже в разреженной атмосфере Тритона. Вероятно, «фумаролы» действуют, когда из-за сезонного потепления нагреваются подповерхностные слои летучих веществ.

Справа внизу — «дынная земля», названная так по характерному узору. Ее происхождение неизвестно. Обсуждается гипотеза, что это результат бурного периода криовулканизма: обильно излившаяся из недр жидкость, замерзнув, образовала узор, напоминающий кожуру дыни.

Вполне возможно, что и у Тритона есть внутренний океан, только не водный, а из смеси воды и аммиака — температура недр вряд ли сильно превышает –100°С.

Отдавая должное великолепным данным «Новых горизонтов» по Плутону, надо заметить, что без малого на 30 лет раньше «Вояджер-2» с тем же успехом, но при гораздо меньшем внимании СМИ и общества исследовал похожий и не менее интересный объект.

Фото NASA

-

Особенно забавляют отсутствующие здесь съёмки Плутона, ведь там Солнце светит по крайней мере в 2000 раз слабее, чем в окрестностях Земли. Иначе говоря, там "тьма египетская". Разве что камера была магниевой вспышкой?

-

Просто чувствительность, инерционность и т.п матриц и всей системы фиксации изображения выросла (и продолжает расти) неимоверно. Сравните камеры, скажем, нулевых и нынешние – там уже на 400 ISO хлам и ужас, а сейчас и на 6400 можно получить сносное качество. А это ведь серийная бытовая техника, а не эксклюзивные, на пике возможностей, разработки.

А вообще – грустно. Продолжает человечество познавать небо, но сколько интереснейших проектов ушло в архив! А это ведь копейки по сравнению с оснасткой и самим действующим, и перспективным уничтожением самих себя.

Прорывы тех лет, относительно тогдашнего знания, были грандиознее современных.

-

Во-вторых, ни один аппарат выше 50 км ещё не взлетал, и, полагаю, не взлетит, ибо псевдоспутники http://new-idea.kulichki.net/pubfiles/211126212204.pdf

-

Давно известно что Земля много больше, чем нам говорят, потому и многие изыскания плоскоземельщиков почти неопровержимы. То есть - Земля на порядки больше, мы живём на небольшом архипелаге, называя его островки континентами. А за водной преградой есть иные архипелаги и реально большие континенты. Более продвинутые, чем мы, существа и прилетают оттуда присмотреть за своим "зверинцем". Кстати, уверен, что вся продукция "высоких технологий", как-то ноуты, смартфоны, планшеты, ... поступает к нам оттуда, через посредничество Китая. Не думаете же вы, что малограмотные и криворукие китайцы реально способны сделать такое. Конечно же это сделано для людей, но не людьми. Взамен к ним уходит золото и редкоземельные.

И вообще крупных животных, в том числе несколько пород людей завезли на эти островки всего лишь 500 лет назад. Доказательства в https://proza.ru/2014/08/18/439

.jpg)

Рис. 1. Ио