Почему светолюбивые деревья еще не вымерли?

Петр Волцит

«Квантик» №5 и №6, 2016

Приходя в березняк или осинник, мы обычно видим такую картину: под взрослыми берёзами и осинами растут молодые ель, дуб, клён, липа и другие деревья, но ни одной молодой берёзы и почти ни одной молодой осины. По крайней мере, ни одной жизнеспособной — чахлые и умирающие не в счёт.

Почему — легко объяснимо: берёза и осина — светолюбивые деревья, в тени других деревьев расти не могут. А сами они дают лишь рассеянную тень, в которой легко живут более теневыносливые деревья.

Предсказать будущее такого леса не составляет труда: рано или поздно берёзы и осины умрут от старости (довольно рано — эти недолговечные деревья редко живут более 100 лет), а новым взяться будет неоткуда. Березняк и осинник сменятся ельником или липово-дубовым лесом.

С дубом примерно та же история: он, конечно, может вырасти в тени берёз, но ни под липой, ни под елью или клёном не выживет.

Как же светолюбивые деревья до сих пор не вымерли? Почему в лесах не остались только теневыносливые ели, клёны и липы? И как же эволюция и Его Величество естественный отбор допустили существование светолюбивых деревьев, если быть светолюбивым так невыгодно?

Очевидно, кроме недостатков у светолюбия есть и достоинства. Посмотрите на годичные приросты берёзы или осины, с одной стороны, и клёна или липы — с другой. Осина порой вырастает больше чем на метр за год! Берёза чуть меньше, но всё равно растёт очень быстро. А теневыносливые деревья растут гораздо медленнее. Ведь теневыносливость достигается за счёт снижения интенсивности обмена веществ: растение мало «зарабатывает» в процессе фотосинтеза, но и мало «тратит». В частности, экономит на росте, требующем больших затрат энергии.

В итоге, если на свободном от деревьев месте (например, на вырубке) одновременно проросли семена берёзы и ели, берёза обгонит ель и не даст ей себя затенить.

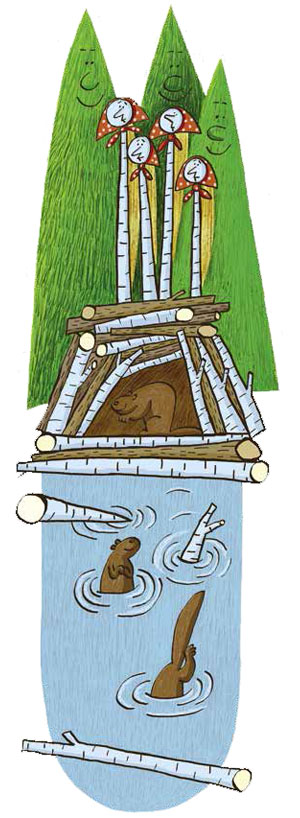

Вопрос только, где в дикой природе взять вырубку. На этот вопрос ботаники тоже нашли ответ. Во-первых, деревья не вечны. Рано или поздно любое дерево, а чаще сразу несколько деревьев одного возраста, погибнут и рухнут — вот и готова маленькая полянка. Плюс не забудем про ураганы или смерчи — они способны создать уже совсем даже немаленькую «вырубку». Наконец, растения живут не сами по себе, а во взаимодействии с животными. Бобры подгрызают даже очень толстые деревья, создавая обширные «просеки» вдоль рек. Зубры поедают подрост и порой обгладывают кору взрослых лип и клёнов, также создавая большие светлые поляны.

Затем на образовавшихся полянах прорастают семена нового поколения деревьев. И тут, как мы уже выяснили, светолюбивые на некоторое время оказываются в выигрыше.

Правда, для выживания светолюбивым деревьям нужно ещё одно качество, помимо быстрого роста. Догадаетесь какое? Смотрите: поляны образуются непредсказуемо — новое открытое место может появиться довольно далеко от места, где растёт старая берёза или осина. Значит, семена светолюбивых деревьев должны уметь распространяться далеко-далеко. Так и есть! И у берёзы, и у осины семена мелкие, лёгкие, далеко разносятся ветром.

А вот долговечным светолюбивому дереву быть не обязательно — всё равно рано или поздно теневыносливые ель с липой догонят и вытеснят. Лучше потратить побольше сил на производство массы семян — авось, какое да занесёт ветром на поляну, — а потом, вложив всю энергию в размножение, отмереть со спокойной совестью.

Внимательный читатель, возможно, обратил внимание, что мы, рассказывая о стратегии светолюбивых видов, старательно обходили вниманием дуб. Это потому, что дуб — совершенно парадоксальное дерево.

Он светолюбив, почти как берёза, но растёт медленнее любого самого теневыносливого дерева. Вырасти может только на поляне или опушке, но имеет огромные тяжёлые жёлуди, не способные откатиться дальше пары метров от материнского дерева. Кажется, дуб вобрал в себя все недостатки обеих стратегий, не взяв ни одного преимущества.

А между тем дуб не просто выживал до появления человека, но и был самым главным, самым многочисленным деревом Восточно-Европейской равнины. Сейчас от тех дубрав мало что осталось — вырубили, — но ещё во времена Киевской Руси леса с преобладанием дуба покрывали огромную площадь. В чём же секрет дуба?

Главное его преимущество — долговечность. Ель в природе обычно живёт не больше 250 лет, липа — 150–200, клён и того меньше. А дуб — в среднем до 350, а отдельные рекордсмены и до 1000 лет. Представим себе картину: на какой-то поляне, вытоптанной зубрами, одновременно «посеялись» берёза, дуб, ель и липа. И допустим, что дубу каким-то чудом удалось вырасти. Откуда взялось это «чудо», мы ещё поговорим.

Итак, что мы увидим через 80 лет? Богатый лес из 4 видов деревьев. Лет через 100–120 из него выпадет берёза. Через 150 — клён. Через 200 останутся дуб и ель, а затем отомрут ели, и дуб наконец-то останется в гордом одиночестве, при этом у него будет в запасе ещё сто лет, чтобы засеять желудями всю округу.

Но почему бы той же ели не дать второе поколение сразу под этим дубом-долгожителем? Действительно, иногда под дубами вырастают молодые ели. Но обычно они погибают, не успев вырасти выше 2–3 метров. И дело не столько в затенении, которое тоже есть, и немалое, сколько в корневой конкуренции: дуб просто высасывает из почвы всю воду, и в жаркое сухое лето (а рано или поздно такое случится) молодые ёлочки под пологом дуба гибнут от засухи.

Что же, дуб всех вытеснил? Как же тогда остальные выжили? Не забывайте, что дело начиналось с небольшой полянки — дубы не вырастают одновременно по всей площади леса.

Естественный лес можно представить себе в виде мозаики полян на разной стадии зарастания. Собственно поляны — там, где деревья умерли совсем недавно. Через 50 лет такая полянка становится царством берёз и осин, а также подроста других деревьев. Участок взрослого липово-кленово-елово-дубового леса был поляной 150–200 лет назад. И группа дубов-великанов в четыре обхвата — тоже бывшая полянка, а также будущая.

Так что, хотя в конкретном месте в итоге может остаться только дуб, в целом в лесу всем найдётся место.

Но как же дуб умудряется выжить в условиях жёсткой конкуренции на стадии подроста? И как жёлуди долетают до образовавшихся полян?

Тут на помощь дубу опять приходят животные. У дуба есть ещё одно чрезвычайно полезное свойство: он невкусный. Молодые берёзки, осинки и клёны обгладывают зайцы, олени, лоси, зубры и другие животные. Иногда они просто задерживают рост деревьев, «обнуляя» преимущество в скорости. А порой и «загрызают насмерть».

Побеги липы тоже едят копытные, да и растёт она ненамного быстрее дуба. Кроме того, липа ужасно медленно размножается семенами: они у неё часто оказываются невсхожими. У взрослых же лип кору часто задирают зубры. Пока зубров было много, они эффективно регулировали численность этого теневыносливого дерева. Теперь, когда зубры остались только в зоопарках и питомниках, липа постепенно становится одним из доминирующих деревьев наших лесов.

У ели свой враг: короед-типограф. Если ель начинает всех вытеснять и пытается установить в лесу «единоличное правление», короеды бурно размножаются и проделывают в сплошном еловом лесу большие «вырубки». Такую картину мы наблюдаем в последние десятилетия в лесах средней полосы России. Для ели новость плохая, а для берёзы, осины и дуба — преотличнейшая!

Имеются свои «регуляторы» и у других видов. Конечно, есть враги и у дуба, но обычно они действуют слабо, не убивая деревце, а лишь немного замедляя его рост. Так что хотя бы несколько дубков на поляне вырастет. А дальше им останется только пережить всех конкурентов.

Вот только как желудям добраться из тенистого леса до светлой поляны? На этот случай у дуба есть верная помощница — сойка. Она очень любит жёлуди и во множестве запасает их на зиму, закапывая по всему лесу, в том числе на опушках. Большую часть запасов зимой она раскапывает и съедает, но какие-то забудет, какие-то выронит — желудей на дубе в урожайный год созревает так много, что даже если одна тысячная их уцелеет и прорастёт, без потомства дерево не останется.

Как видите, разные деревья выбрали разные стратегии выживания. Какая же из них самая выгодная?

Нет такой. Раз выживают все виды, значит, каждый нашёл свой способ приспособиться. А вот сами по себе различия в приспособлениях деревьев — очень успешная «стратегия» матушки-природы: без неё в наших лесах рос бы только один вид. И что в этом было бы хорошего?

Задача

Как известно, возраст побега и молодого деревца легко определить по почечным кольцам. Почечное кольцо — это тесно сближенные рубчики на коре побега, оставшиеся от почечных чешуй. Оно маркирует границы между приростами разных лет. Но у некоторых деревьев, например дуба, задача осложняется тем, что верхушечная почка в благоприятное лето даёт второй (а порой и третий, и четвёртый) прирост. И между первым и вторым приростом также остаётся почечное кольцо. Как определить, выросли ли эти два отрезка побега в один год или в два разных? Рассмотрите рисунок и определите, в каком году вырос отрезок побега, помеченный стрелкой.

Ответ

Помеченный отрезок побега вырос в 2015 году, как и предыдущий. Это доказывается тем, что на нём и на первом приросте 2015 года нет боковых побегов. Дело в том, что второй прирост развивается только из верхушечной почки, боковые почки на всех побегах активируются только на следующий год. Кроме того, боковые побеги, развившиеся на побеге 2014 года одновременно с помеченным, явно выросли в 2015 году — они вторых приростов не давали, а вырасти раньше не могли — тогда бы на них тоже активировались почки (хотя бы верхушечные) или они бы погибли.

Художник Инга Коржнева

Задача

Над лесным массивом общей площадью 100 га 10, 50 и 150 лет назад пронеслись разрушительные ураганы, повалив лес на площади 15, 8 и 20 га, соответственно. Через лес на протяжении 2 км течёт речка, на которой ещё 80 лет назад повсеместно водились бобры. Какова общая площадь территории, на которой может встретиться берёза, если принять, что берёза живёт 100 лет, а бобры удаляются от воды не далее 50 м? Напомним, что берёзы не могут вырасти в лесу: для прорастания им нужны открытые места.

Ответ

На полянах могут встретиться берёзы не старше 100-летнего возраста. Это поляны, возникшие на месте ветровала от ураганов 10 и 50 лет назад, а также расчищенный бобрами участок вдоль речки. Его площадь — (50 + 50) · 2000 = 200 000 м2, или 20 га. Общая площадь леса, где растёт берёза, 20 + 15 + 8 = 43 га.