«Более сильной лингвистики, чем наша, нет ни в одной другой стране»

Интервью Михаила Гельфанда и Ирины Левонтиной с Юрием Апресяном

«Троицкий вариант» №4(223) (28 февраля 2017 года) и №5(224) (14 марта 2017 года)

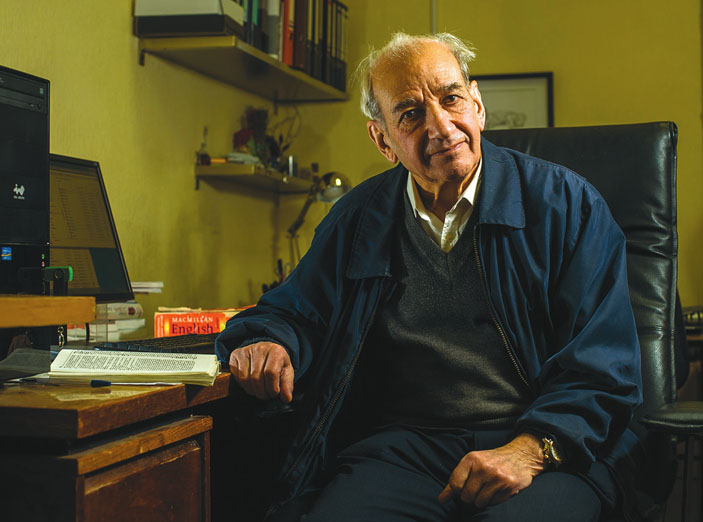

Юрий Дереникович Апресян — академик РАН, главный научный сотрудник лаборатории компьютерной лингвистики Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Российской академии наук (ИППИ РАН). В отличие от предыдущих выпусков «Математических прогулок», вопросы, по просьбе профессора Апресяна, были составлены и заданы в письменном виде. Вопросы подготовили Михаил Гельфанд и Ирина Левонтина.

Вместо введения

— Юрий Дереникович, мы бы хотели начать с самых общих вопросов о лингвистике как науке. Ведь язык — невероятно сложный объект, очень трудный для исследования. Язык живет своей жизнью, похожей на жизнь природы, а в то же время он реализуется через речь людей. И в связи с этим первый вопрос: лингвистика — это естественная или гуманитарная наука?

— Лингвистика слишком неоднородна, чтобы на этот вопрос можно было дать однозначный ответ. Если считать эталоном естественной науки такую науку, утверждения которой могут быть проверены в экспериментах, то лингвистика скорее гуманитарная наука. «Скорее», потому что разные лингвистические дисциплины занимают разное место на этой шкале. Фонология или морфология, имеющие дело с конечным числом единиц, ближе к точным наукам. В качестве примера можно привести «Грамматический словарь русского языка» А. А. Зализняка, позволяющий построить по достаточно простым правилам все грамматические формы около 110 000 русских слов.

Бесконечность начинается в синтаксисе и приобретает еще большие масштабы в семантике. Даже по поводу числа и характера значений какой-нибудь грамматической формы существуют разногласия. Так, в академической «Грамматике русского языка» 1960 года форме творительного падежа при глаголе приписывается семь разных значений: орудия (резать ножом), производителя действия (изобретенный китайцами), содержания (интересоваться живописью), времени (уехать ранней весной), пути (идти лесом), способа (петь басом) и признака лица или предмета (назначить кого-либо ректором).

В академической «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 года не упоминается орудийное значение и значение содержания, но зато есть несколько других, отсутствующих в Грамматике-60: объектное (распоряжаться людьми), определительное (родиться счастливчиком), квантитативное (болтать часами). В классической книге А. М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» нет творительного квантитативного, но зато есть творительный усилительный (криком кричит) и творительный ограничения (окрепнуть духом).

Разногласия возрастают, когда мы переходим в область лексической семантики. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как разные толковые словари одного и того же языка описывают число, характер и ранжирование значений многозначных слов.

До сих пор речь шла о синхронической лингвистике. Диахроническая лингвистика, имеющая дело с историей языка и, по необходимости, с конечным, хотя в некоторых случаях и очень большим числом письменных памятников, ближе к естественным наукам.

Таково, в частности, сравнительно-историческое языкознание, — пожалуй, единственная лингвистическая дисциплина, которая в ряде случаев устанавливает законы развития своего объекта. Примером могут служить фонетические законы, по которым в ходе истории в определенное время и на определенном лингвистическом пространстве изменяются звуки языка. Назову один из них — передвижение согласных в германских языках, в результате которого индоевропейские глухие смычные звуки [p], [t] и [k], хорошо сохранившиеся, например, в латыни, переходили в спиранты [f], [θ] и [h] соответственно; сравните латинское pēs (нога, стопа) и английское foot; латинское trēs (три) и английское three; латинское cănis (собака) и английское hound.

В области диахронической лингвистики есть даже прецеденты того, что можно было бы назвать научными предсказаниями. Одно из самых знаменитых — дешифровка Жан-Франсуа Шампольоном в 1824 году египетского иероглифического письма. Правильность предложенной им модели была бесповоротно подтверждена в 1866 году, когда его последователь Карл Рихард Лепсиус нашел в Египте камень с текстом на трех языках (так называемый Канопский декрет) и, переведя египетский текст на греческий язык по методу Шампольона, получил перевод, совпавший с греческим текстом декрета.

Есть и другие факты такого рода, например сделанное «на кончике пера» открытие ларингальных звуков Фердинандом де Соссюром (оно коротко описано в моей книжке «Идеи и методы современной структурной лингвистики», и я не стану его здесь излагать).

— Имеют ли лингвистические построения соответствия (корреляты) в действительности?

— Если имеются в виду диахронические построения, то на этот вопрос я ответил выше. Если синхронические, то я буду отвечать на него в предположении, что под «действительностью» в данном случае понимается язык.

Здесь надо сделать еще одно допущение и считать, что всякий конкретный язык, т. е. способность производить тексты, выражающие нужный смысл, и понимать такие тексты, может быть задан в форме относительно полной грамматики и относительно полного словаря этого языка. Тогда косвенным свидетельством того, что «лингвистические построения имеют корреляты в действительности», является, например, возможность выучить новый для себя язык по этим двум документам и свободно заговорить на нем.

Я называю это свидетельство «косвенным», потому что глубоко убежден в том, что мы никогда не узнаем с достаточной степенью детальности, как работает мозг / сознание человека вообще и при усвоении языка в частности. Эта тема в другой связи обсуждается и несколько ниже.

— Уточняющий вопрос. Что значит, что одна лингвистическая теория лучше другой? Достаточно ли, чтобы лучшее описание было более простым, удобным, лаконичным и правильно предсказывало поведение объекта? Или всё же если самое простое описание противоречит интуиции и лингвисту кажется, что оно «не похоже» на описываемое языковое явление, то лингвиста такое описание не удовлетворит?

— По-моему, в современном лингвистическом дискурсе утверждение, что одна лингвистическая концепция лучше другой, ничего не значит, хотя в спекуляциях на этот счет недостатка нет. Сделаем заведомо фантастическое допущение, что уже согласованы критерии, по которым можно оценивать качество лингвистических теорий. Пусть, например, критерием будет отношение объемов лингвистических описаний (в печатных листах), составленных на основе теорий Тi и Тj, к одному и тому же объему описываемых языковых фактов в виде какого-то множества письменных текстов (тоже в печатных листах). Теория Тi лучше теории Тj, если эта дробь для нее меньше.

Насколько мне известно, ни такая, ни какая-либо другая работа ни для одного языка не проводилась. Реально, как мне кажется, какая-то лингвистическая теория предпочитается не на основе строгих критериев оценки и последующей отбраковки альтернативных теорий, а по другим, чисто человеческим основаниям: она ближе лингвисту территориально, он лучше ее знает, потому что знаком с ее автором и может обсуждать с ним неясные места и т. п.

— Бывают ли в лингвистике проверяемые утверждения? Ведь неверифицируемые / нефальсифицируемые бывают? Не мешает ли последнее лингвистике быть наукой?

— Конечно, бывают. Таковы, например, фонетические законы, о которых говорилось выше. Правда, там речь шла о диахронии и о фонетических явлениях. Однако большинство «синхронических» грамматических правил тоже проверяемо, хотя и с оговорками.

Как известно каждому школьнику, в русском языке различаются качественные и относительные прилагательные. Например, бедный — качественное прилагательное, а каменный — относительное. Качественным прилагательным в грамматиках русского языка приписывается до шести свойств, из которых я упомяну четыре: а) у них есть полные и краткие формы (бедный — беден, бедна); б) они изменяются по степеням сравнения (бедный, беднее, беднейший); в) от них образуются наречия (жил бедно); г) от них образуются существительные со значением свойства или состояния (бедность). У относительных прилагательных нет ни одного из перечисленных свойств.

Пользуясь этими признаками, мы можем с большой долей уверенности устанавливать, является ли данное прилагательное относительным или качественным.

Но вот у Валерия Брюсова в стихотворении «Лестница» есть такие строки: «Всё каменней ступени, / Всё круче, круче всход». Относительное прилагательное он использует как качественное, метафорически, и это позволяет ему достичь большей выразительности.

Небольшое отступление. Всякая метафора — например, пряжа тумана, лысины булыжника, волна судьбы — является семантической ошибкой, или, другими словами, нарушением правил семантического согласования. Тем не менее речь лучших носителей языка пестрит такими ошибками, потому что они позволяют выражать мысль кратко и ярко.

Никто не сказал об этом лучше Бориса Пастернака: «Метафоризм — естественное следствие недолговечности человека и надолго задуманной огромности его задач. При этом несоответствии он вынужден смотреть на вещи по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия. Метафоризм — стенография большой личности, скоропись ее духа». Обратите внимание на эффектные и глубокие метафоры самого Пастернака.

Возвращаясь к качественным и относительным прилагательным: в начале 1960-х годов в Институте русского языка Академии наук СССР было проведено исследование свойств качественности — относительности на большом массиве прилагательных и было обнаружено, что жесткой границы между ними нет. Есть плавная шкала перехода от прототипических качественных прилагательных (они обладают всеми шестью свойствами качественности) к прототипическим относительным прилагательным (у них нет ни одного такого свойства) через много промежуточных ступеней. Есть пятерки / четверки / тройки и т. п. свойств качественности, притом не обязательно одних и тех же у разных прилагательных.

На самом деле картина еще сложнее. Вполне качественное прилагательное может не обладать ни одним из его прототипических свойств, если оно развивается в структуре многозначности исходно относительного прилагательного. Возьмем прилагательные железный и стальной. В своих главных значениях (железная стружка, стальная дверь) это, конечно, относительные прилагательные. Но в значениях «крепкий» (железные мускулы, стальные мышцы) и «твердый» (железная дисциплина, стальная воля) они семантически становятся качественными прилагательными. Однако никаких формальных свойств качественных прилагательных (см. выше) они не приобретают. В частности, у них нет кратких форм (едва ли услышишь Его мышцы железны / стальны), степеней сравнения (не говорят А у них дисциплина еще железнее или Его воля еще стальнее) и т. п., при том что их синонимы крепкий и твердый обладают всеми свойствами качественных прилагательных.

Хотя, как показывают рассмотренные факты, между полярными явлениями в языке есть большая область промежуточных явлений, делающая переход от одного полюса к другому почти непрерывным, это никак не отменяет пользы выделения полюсов. Именно в этих прототипических точках проверяемость синхронических лингвистических утверждений достигает максимума.

О современном состоянии лингвистики, машинном переводе и системе «ЭТАП»

— Что сейчас наиболее интересного делается в теоретической лингвистике?

— Всё зависит от того, как понимать теоретическую лингвистику. Если, например, фундаментальные исследования русского вида или лексической многозначности числить по ведомству теоретической лингвистики, то назвать хотя бы одну десятую интересных работ, посвященных только этим двум темам (на самом деле таких тем гораздо больше), в коротком ответе невозможно. Если же к теоретической лингвистике относить формальные системы типа грамматики Монтегю, то тут я должен признаться, что за этой областью не слежу, а то немногое, что я случайным образом знаю, кажется мне неприменимым в реальной работе с материалами естественных языков.

В связи с обсуждаемым вопросом следует упомянуть еще одно обстоятельство, которое привело к усовершенствованию методологии поиска научной истины и тем самым ускорило темпы развития теоретической лингвистики. В последние десятилетия прошлого века стала меняться эмпирическая база лингвистики. Появились большие электронные корпусы текстов, снабженные программами поиска нужной лингвисту информации, в частности Национальный корпус русского языка. Они на порядок сократили время сбора эмпирического материала, с одной стороны, и стали удобным полигоном для проверки фактической обоснованности теоретических гипотез, с другой.

— Еще вопрос — о связи теоретической лингвистики и автоматического перевода, вообще задач автоматической обработки текста. На начальном этапе казалось, что машинный перевод вырастет непосредственно из семантического представления. Но сейчас мы видим, что автоматическая обработка текста строится прежде всего на статистической обработке больших массивов текстов. Так что же, практические приложения теоретической семантики оказались более ограниченными, чем виделось вначале? Или у них есть перспектива?

— Цитирую преамбулу Вашего вопроса: «На начальном этапе казалось, что машинный перевод вырастет непосредственно из семантического представления».

Честно говоря, я не знаю, кому так казалось. Семантическое представление не может быть исходным пунктом машинного перевода по двум причинам. Во-первых, неясно, откуда оно возьмется. Во-вторых, до сих пор не существует формального семантического языка, на котором можно полностью отразить смысл произвольного предложения на естественном языке.

Тем не менее и в отсутствие семантического представления задача машинного перевода сводится к тому, чтобы каждому предложению языка-источника поставить в соответствие такое грамматически правильное предложение другого языка, в котором с достаточной полнотой сохраняется смысл исходного предложения. Когда мы начинали свою работу в этой области, мы исходили из того, что указанную задачу можно решить только на основе серьезной лингвистической теории.

В качестве такой теории мы выбрали модель «Смысл ↔ Текст» И. А. Мельчука. Наш главный результат в области машинного перевода — система «ЭТАП» и, более конкретно, подсистемы перевода научно-технических текстов с английского языка на русский и с русского на английский.

Их основные лингвистические компоненты — полные формальные грамматики (морфология и синтаксис) английского и русского языков, формальные словари обоих языков объемом более 100 тыс. слов каждый и модули перехода от предложения входного языка к предложению выходного языка.

В обеих подсистемах переход от исходного текста к его переводу происходит не на уровне семантического представления, а на уровне синтаксической структуры (дерева зависимостей) переводимого предложения. Полученное в результате синтаксического анализа дерево зависимостей входного предложения через ряд промежуточных шагов (снятие особенностей входного языка, собственно перевод, порождение особенностей выходного языка) преобразуется в дерево зависимостей выходного предложения; последнее с помощью ряда операций, «обратных» операциям синтаксического анализа, превращается в реальное предложение выходного языка.

Пример машинного перевода с английского языка на русский:

In the early sixties, chromatography became an analytical tool (now the most highly used instrumental technique in the chemical laboratory) — В начале шестидесятых годов хроматография стала аналитическим инструментом (в настоящее время наиболее широко использованный инструментальный метод в химической лаборатории).

Пример машинного перевода с русского языка на английский:

Несколько лет назад стали коммерчески доступны первые микропроцессорные схемы, что привело к созданию многочисленных вариантов машины ответа — Several years ago became commercially accessible the first microprocessor chips, which has led to creation of numerous versions of a machine of answer.

Я намеренно привел примеры перевода, содержащие явные ошибки, зачем — станет ясно чуть ниже.

Когда появились статистические системы машинного перевода (упоминаемые и в вашем вопросе), оказалось, что они функционируют ничуть не хуже, чем наша «умная» система, а иногда дают и более правильные со всех точек зрения переводы.

В любом случае вне конкуренции остается перевод текстов профессиональными переводчиками.

Здесь я хотел бы вернуться к сделанному выше утверждению: мы никогда не узнаем с достаточной степенью детальности, как работает мозг / сознание человека. Если бы это знание было нам доступно, мы бы смогли сконструировать машинного переводчика, способного конкурировать с человеком.

Сказанное ни в коем случае не значит, что наши усилия были напрасны.

Во-первых, полученные результаты ценны сами по себе, в частности, потому, что могут указывать на ошибки в самой модели языка, положенной в основу системы машинного перевода.

Во-вторых, что гораздо важнее, в процессе разработки системы «ЭТАП» мы выработали новый тип лингвистического описания, который, как мне кажется, представляет общетеоретический интерес, — так называемое интегральное описание языка.

— Что это такое?

— Полное лингвистическое описание всякого конкретного языка состоит из двух основных компонентов — грамматики и словаря. В идеале эти два компонента должны быть полностью согласованы друг с другом по типам помещаемой в них информации и по формальным языкам ее записи — в противном случае они не смогут взаимодействовать друг с другом. Традиционные лингвистические описания этому естественному требованию не удовлетворяют.

Например, в грамматиках (в том числе в уже упоминавшейся академической «Грамматике русского языка» 1960 года) при описании сравнительной степени прилагательных не отмечается, что она имеет разные значения от разных семантических классов прилагательных.

В частности, сравнительная степень от прилагательных размера «пробегает» всю шкалу размера: предмет Х может быть больше или меньше предмета Y и в том случае, когда Y очень большой, и в том случае, когда он очень маленький. Между тем сравнительная степень от прилагательных цвета пробегает не всю цветовую гамму, т. е. позволяет сравнивать не любые цвета, а только оттенки одного и того же цвета: предмет X может быть краснее предмета Y только в том случае, если оба предмета красные.

Более того, даже в пределах одного и того же семантического класса прилагательных сравнительная степень может иметь разные значения. Так обстоит дело с антонимичными оценочными прилагательными типа умный — глупый. Человек X может быть умнее человека Y и в том случае, когда Y тоже умен, и в том случае, когда он глуп. Если же мы говорим, что X глупее Y-а, то обычно имеется в виду, что Y тоже глуп.

В свою очередь, в словаре даются чересчур общие грамматические пометы, не учитывающие грамматических особенностей слова в разных случаях его употребления даже в рамках одного и того же значения. Тому же прилагательному красный в его главном значении «цвета крови» словари приписывают краткие формы красен, красна и красно, но не сообщают точно, в каких случаях они возможны, а в каких — нет.

Например, во фрагменте словарной статьи Большого академического словаря русского языка (8-й том), посвященной главному значению этого прилагательного, фигурируют в качестве примеров словосочетания красная икра, красная медь, красное золото, красное вино, красный гриб и т. п. Ни в одном из этих словосочетаний сравнительная степень невозможна, потому что в них красный является, в сущности, относительным прилагательным. Однако в словаре это никак не оговаривается.

Интегральное описание языка я считаю сверхзадачей синхронической лингвистики. Мы в своей лингвистической работе, и в частности в рамках системы «ЭТАП», стремимся в максимальной степени следовать принципам интегрального описания, хотя, естественно, тоже не застрахованы от ошибок.

О синтаксических структурах как об аксиомах в логических исчислениях и о месте российской лингвистики в общемировом контексте

— Чем объяснить влияние Хомского на развитие лингвистики? Насколько плодотворна его концепция и в чем она состоит? Есть ли в ней что-то полезное для современной лингвистики?

— Работа Ноама Хомского Syntactic structures, известная также под именем «трансформационной грамматики», была опубликована в 1957 году и вышла в русском переводе в 1962-м. Это было время радикального преобразования традиционной лингвистической парадигмы, во многом стимулированного революцией в технологиях, в частности появлением компьютеров. Секрет влияния Хомского объясняется тем, что он появился в нужное время в нужном месте.

Надо сказать, что по образованию Н. Хомский не лингвист, а логик, и главные идеи «Синтаксических структур» выросли именно из этого источника. Он исходил из того, что в языке есть некоторый базис — конечный набор простейших синтаксических структур (как набор аксиом в логических исчислениях) и некоторые правила их преобразования — трансформации (как правила вывода в логических исчислениях). С помощью трансформаций из конечного набора простейших синтаксических структур порождается бесконечное множество более сложных структур. После заполнения узлов в исходных синтаксических структурах или в их трансформах конкретными словами получаются реальные предложения языка.

Хотя эти идеи сами по себе не кажутся мне ни особенно глубокими, ни — что гораздо важнее — адекватно описывающими синтаксис естественных языков или процесс порождения высказываний, нельзя не признать, что на синхроническую лингвистику они оказали большое и в целом плодотворное влияние. В частности, под воздействием этих идей расширился ее экспериментальный инструментарий, а сама она стала заметно строже.

Добавлю, что гораздо более глубокая модель «Смысл ↔ Текст» Игоря Мельчука, появившаяся на той же волне и приблизительно в то же самое время, оказала меньшее влияние на развитие мировой лингвистики именно потому, что возникла в другом месте.

— Мы обязательно хотели бы спросить о месте российской лингвистики в общемировом контексте. Дело в том, что сейчас, когда говорят о российской науке, вопрос часто ставят так: мол, насколько сильно мы отстаем от мирового уровня, есть ли у нас шанс догнать и т. д. Однако применительно к лингвистике всё, кажется, обстоит несколько иначе? По крайней мере, есть некоторые направления, где говорить об отставании не приходится. Или это не так?

— Я считаю, что более сильной лингвистики, чем наша, нет ни в одной другой стране. Достаточно назвать — без дальнейших комментариев — такие имена, как Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров; В. А. Дыбо и В. М. Иллич-Свитыч; А. А. Зализняк и И. А. Мельчук; Т. В. Булыгина и Е. В. Падучева; такие лингвистические школы, как этнолингвистическая школа Н. И. и С. М. Толстых, ностратическая школа С. А. Старостина, школа лексической типологии Е. В. Рахилиной, Московская типологическая школа А. Е. Кибрика и В. А. Плунгяна, петербургская типологическая школа А. А. Холодовича и В. С. Храковского, Московская семантическая школа, Тартуская семиотическая школа Ю. М. Лотмана (последняя, правда, скорее общефилологическая, чем чисто лингвистическая); наконец, такие области лингвистики, как этимология, где, по-видимому, нескоро появятся фигуры масштаба О. Н. Трубачёва.

Жаль, что наша лингвистика не пользуется в мире влиянием, соответствующим ее силе. Причина, по-видимому, в том, что языком мировой науки безраздельно стал английский язык, а мы пишем свои работы в основном по-русски.

О модели «Смысл ↔ Текст»

— Одна из самых ярких страниц теоретической лингвистики второй половины ХХ века — это модель «Смысл ↔ Текст». Расскажите, пожалуйста, о ней немного. Развивается ли она как-то сейчас? Как сложилась научная судьба тех, кто когда-то начинал эту работу?

— Я разобью этот рассказ на два фрагмента: первое — строение и основные компоненты модели, второе — ее реализация в системе «ЭТАП».

— Итак, первое. Строение и основные компоненты модели.

— Модель «Смысл ↔ Текст» — это, по замыслу ее автора, многоуровневая система правил, взаимодействующих со словарями особого типа, с помощью которой смысл, заданный в виде сложного семантического графа, преобразуется в множество выражающих его, т. е. синонимичных друг другу текстов (реально — предложений), а текст (реально — предложение) — в множество его омонимичных прочтений в виде семантических графов. Воспроизведу два своих старых примера образца 1980 года на обе эти темы.

Первая тема. Пусть задан следующий смысл (в линейной форме, потому что здесь рисовать сложный граф было бы неуместно): Тот факт, что температура атмосферного воздуха стала меньше, чем была в какой-то недавний момент, был причиной того, что черепахи перестали жить. Ему соответствует большое множество синонимичных друг другу предложений русского языка, например Похолодание было причиной гибели черепах, Черепахи погибли из-за похолодания, Черепах погубило похолодание, К гибели черепах привело похолодание, Похолодание вызвало гибель черепах, Черепахи перемерли из-за похолодания и т. п. (Здесь опущены некоторые тонкости, связанные с так называемой коммуникативной структурой высказывания.)

Вторая тема — переход от текста к смыслу. Возьмем следующее предложение и посмотрим, какие «омонимичные» осмысления (прочтения) оно допускает: Сплочение рабочих бригад вызвало осуждение товарища Иванова. Во-первых, то, что бригады сплотились, могло вызвать осуждение чиновника Иванова. Во-вторых, то, что бригады сплотились, могло вызвать осуждение не самого этого чиновника, а какого-то его товарища. В-третьих, то, что кто-то осудил Иванова, могло — например, из солидарности с Ивановым — вызвать сплочение рабочих каких-то бригад. В-четвертых, то, что кто-то осудил не самого Иванова, а его товарища, могло вызвать сплочение рабочих каких-то бригад. И т. д. В свое время И. А. Мельчук и Л. Н. Иорданская проанализировали это предложение и получили для него 32 омонимичных прочтения.

Оба перехода — от смысла к тексту и от текста к смыслу — в модели И. А. Мельчука рассматриваются как многоступенчатые, или многоуровневые, преобразования. Ниже я коротко опишу только первый из них, т. е. переход от смысла к тексту.

Если отбросить некоторые тонкости, в модели «Смысл ↔ Текст» выделяются следующие уровни представления предложений:

а) семантический (подлежащий выражению смысл имеет вид семантического графа);

б) глубинно-синтаксический (дерево зависимостей, в котором пары узлов связаны одним из десятка универсальных синтаксических отношений, а в узлах стоят слова естественного языка или фиктивные слова-смыслы);

в) поверхностно-синтаксический (дерево зависимостей, в котором пары узлов связаны одним из 50–60 специфичных для данного языка синтаксических отношений, а в узлах стоят только слова этого естественного языка);

г) глубинно-морфологический (линейно упорядоченная последовательность слов с приписанными им грамматическими характеристиками);

д) поверхностно-морфологический (та же самая последовательность, но с заменой наборов грамматических характеристик реальными окончаниями, т. е. реальное предложение естественного языка в орфографической записи).

В работах самого И. А. Мельчука была предложена общая идея модели «Смысл ↔ Текст» и разработаны некоторые ее фрагменты, в частности:

а) аппарат так называемых лексических функций (совместно с А. К. Жолковским) для представления некоторых семантических отношений между словами (синонимии, антонимии и т. п.) и их лексически ограниченной сочетаемости (мы говорим твердо знать и крепко спать, но не наоборот; оказывать давление и производить впечатление, но не наоборот);

б) модель синтаксиса английского языка (совместно с Н. В. Перцовым);

в) небольшой фрагмент модели синтаксиса русского языка (совместно с Л. Л. Иомдиным).

Кроме того, стоит отметить: г) новаторский «Толково-комбинаторный словарь», в 2016 году вышедший в Москве вторым изданием (скорее все-таки пилотный проект словаря, потому что он содержит всего 203 слова, описанных, правда, с беспрецедентной полнотой); его авторы — большой коллектив московских лингвистов под руководством И. А. Мельчука и А. К. Жолковского; д) четырехтомный Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain объемом приблизительно в 500 слов (Montréal, 1984–1999), созданный коллективом авторов под руководством И. А. Мельчука; и ряд других фрагментов, из которых нельзя не упомянуть классическое исследование И. А. Мельчука «Поверхностный синтаксис русских числовых выражений» (Wien, 1985 — Sonderband 16 «Венского славистического альманаха»).

— И второе. Реализация модели «Смысл ↔ Текст» в системе «ЭТАП».

— Однажды сформулированная, модель «Смысл ↔ Текст» стала жить собственной жизнью, может быть, не всегда согласованной с желаниями ее автора.

Наиболее полно модель «Смысл ↔ Текст» была реализована в системе «ЭТАП» — основном детище лаборатории компьютерной лингвистики ИППИ. Однако началась эта работа намного раньше — в отраслевом институте «Информэлектро» Министерства электротехнической промышленности СССР. С 1972 года в «Информэлектро» стала формироваться лингво-математическая группа. Земной поклон его тогдашнему директору Сергею Глебовичу Малинину, без колебаний это разрешившему, хотя группа состояла почти сплошь из «подписантов» (письма протеста по поводу судебных процессов над Ю. М. Даниэлем и А. Д. Синявским, А. И. Гинзбургом и Ю. В. Галансковым, письма в защиту А. Д. Сахарова и А. И. Солженицына) или этнически «неправильных» личностей.

Сначала сложилась лингвистическая группа (Ю. Д. Апресян, И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин, А. В. Лазурский, В. З. Санников), которой было поручено заниматься машинным переводом. Я бы хотел особо отметить роль двух участников этой работы — И. М. Богуславского, Л. Л. Иомдина — в определении ее стратегии и разработке некоторых конкретных модулей, в частности модуля синтаксического анализа (Л. Л. Иомдин) и модулей преобразования синтаксической структуры входного предложения в синтаксическую структуру выходного (И. М. Богуславский).

Нам сразу стала ясна ключевая роль синтаксического компонента будущей системы, и мы начали горячо ее обсуждать. Лёня Иомдин, у которого уже был кое-какой опыт формального описания синтаксических структур (см. выше), предложил вести обсуждение предметно и использовал для этого переиначенную бунинскую фразу: «По осени в „Информэлектро“ потянулись первые подводы с мочеными яблоками». Обсуждения сопровождались взрывами такого гомерического хохота, что в какой-то момент они привлекли внимание Л. Л. Цинмана, уволенного за подписантство из Академии им. М. В. Фрунзе. Он был учеником академика П. С. Новикова и великолепно знал математическую логику. В какой-то момент он решил, что с нами стоит сотрудничать, и мы приобрели человека, без которого компьютерная реализация модели была бы невозможна.

Как было сказано выше, в основу нашей системы была положена теоретическая модель И. А. Мельчука, который приписывал ей два свойства. Во-первых, он считал ее формальной; во-вторых, он считал, что она точно моделирует языковую деятельность человека.

Она действительно была и до сих пор остается самой формальной моделью языка на «человеческом» уровне, но не на уровне общения с компьютером. До этого уровня ее довел Лёня Цинман. Он придумал формальный язык, на котором можно было записывать в доступном для компьютера виде правила синтаксического анализа предложений, и алгоритм синтаксического анализа фильтровального типа. С помощью этого алгоритма из первоначального — достаточно большого — набора гипотез о возможных синтаксических связях слов в предложении на основе различных критериев вычищались ложные гипотезы, пока не получалась (n − 1) гипотеза (в дереве из n слов должно быть на единицу меньше синтаксических связей между словами).

Весной 1975 года он принес в лабораторию первый подробный протокол получения синтаксической структуры предложения, состоявшего из двадцати слов. Распечатка протокола (listing) занимала пять огромных листов приблизительно в один квадратный метр каждый. Здесь я испытал, пользуясь модным словечком, экзистенциальное потрясение, потому что понял, что в моей голове процесс понимания предложения ни при каких обстоятельствах не может быть столь громоздким. Это компьютер понимает текст алгоритмически, — он не может понимать его иначе, а человек прибегает к какому-то подобию алгоритма только в трудных случаях.

В принципе, сказанное не отменяет того, что в достаточно большом числе случаев понимание и у человека носит логический характер: он понимает что-то, опираясь на свои прошлые знания, на те знания, которыми он располагает в момент размышления над чем-то или восприятия чего-то, и на знания о том, как предмет размышлений или восприятия может развиваться в дальнейшем.

Однако очень часто человек правильно понимает что-то при явном отсутствии некоторых необходимых условий для этого, т. е. интуитивно.

На эту мысль наводит сам язык — лучший проводник в дебрях человеческого сознания; конкретно я имею в виду такие слова, как интуиция, инсайт (от англ. insight), догадаться, отгадать, разгадать, угадать и т. п. Интересны также похожие по смыслу на догадаться, но конверсные ему синтаксически глаголы дойти, осенить и озарить в их метафорических значениях: Он догадался ↔ До него дошло, И тут его осенило <озарило>.

Из сказанного следует, что я не вижу оснований считать модель «Смысл ↔ Текст» точной моделью языковой деятельности человека.

Несмотря на это легкое расхождение с И. А. Мельчуком, моим очень близким другом и нашим общим учителем, я продолжаю считать его модель одним из самых замечательных достижений современной лингвистики.

— Как сложилась научная судьба тех, кто когда-то начинал эту работу?

— Полагаю, что здесь речь идет о научной судьбе моих друзей и товарищей по работе, названных выше: И. М. Богуславского, Л. Л. Иомдина, Л. П. Крысина, А. В. Лазурского, В. З. Санникова и Л. Л. Цинмана. Считаю, что хорошо сложилась. Они по-прежнему (кроме Л. П. Крысина, в начале перестройки ушедшего в Институт русского языка) работают в ИППИ и на жизнь не жалуются. Это сильные, яркие, творческие личности, умеющие великолепно работать и в большом коллективе, и в одиночку, что, по-моему, нетривиально. При этом И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин и В. З. Санников в своих исследованиях в области семантики и синтаксиса русского языка, выходящих далеко за пределы компьютерной лингвистики, получили результаты, которые можно смело назвать классическими.

О составлении словарей, московских лингвистических семинарах и лингвистах новой формации

— В свое время вместе с разработкой модели «Смысл ↔ Текст» создавался и знаменитый «Толково-комбинаторный словарь». А в последние десятилетия Вы также занимаетесь лексикографией (сейчас работаете над «Активным словарем русского языка», до этого — над «Новым объяснительным словарем синонимов» и т. д.). Тут есть какая-то закономерность? Кажется, что составление словаря — такая рутинная работа, почему же занятия теоретической семантикой подталкивают лингвиста к идее создать свой словарь?

— Я особой закономерности здесь не вижу. Мне в жизни выпала большая удача — заниматься тем, что так или иначе было мне интересно. И лексикографией я стал заниматься не одновременно с моделью «Смысл ↔ Текст», а значительно раньше, и даже раньше своего знакомства с И. А. Мельчуком (1960 год) — с 1958 года, когда я был приглашен И. Р. Гальпериным в авторский коллектив «Большого англо-русского словаря» (БАРС’а). Двум участникам коллектива (А. А. Санкину и мне) И. Р. Гальперин поручил написать инструкцию для составления его словарных статей.

Для этого пришлось надолго погрузиться в изучение опыта английской и американской лексикографии — я в течение целого года ежедневно просиживал в словарном отделе Ленинской библиотеки по десять-двенадцать часов. Затем началась работа большой группы авторов над самим словарем, растянувшаяся более чем на десятилетие; первое, двухтомное издание БАРС’а вышло в 1972 году.

В 1981 году мы приступили к работе над расширенной до трех томов версией этого словаря, известной как НБАРС («Новый большой англо-русский словарь»). На этот раз инструкцию писали три автора — Э. М. Медникова, А. В. Петрова и я. Я хотел бы особо отметить вклад Э. М. Медниковой и А. В. Петровой в формирование общей концепции словаря.

На последних этапах — после смерти И. Р. Гальперина в 1984 году и Э. М. Медниковой в 1989-м — издательство «Русский язык» пригласило меня на роль руководителя этой работы, а я, считая, что для ее завершения нужна новая кровь, попросил включиться в нее Л. Л. Иомдина. Он с удовольствием на это согласился и, кстати, написал для вводных материалов прекрасную статью под названием «Как пользоваться словарем».

НБАРС был опубликован в 1993–1994 годах, восемь раз переиздавался и доступен в электронном виде в составе ресурсов Multilex, Multitran и других электронных и онлайн-словарей. Скоро должно выйти исправленное и существенно дополненное издание словаря, соавторами которого являются В. Ю. Апресян и Б. Л. Иомдин — тоже новая кровь.

Кроме этого словаря я участвовал в качестве соавтора и руководителя в создании еще нескольких словарей. Упомяну «Англо-русский синонимический словарь» (М., 1979), «Русский глагол — венгерский глагол. Управление и сочетаемость» (совместно с Эрной Палл, Будапешт, 1982), «Новый объяснительный словарь синонимов русского языка» (М., 2004) и особенно дорогой для меня «Активный словарь русского языка», первые два тома которого вышли в 2014 году; сейчас сдан в печать третий том — до буквы «З» включительно.

Не стану говорить о лексикографических концепциях перечисленных словарей — если они интересны читателю, он найдет нужную информацию на этот счет во вводных материалах к ним.

И последнее: я не считаю составление словаря рутинной работой, потому что описание почти любого слова, особенно многозначного, таит в себе шанс на маленькое открытие. А тот тип лексикографического описания, который принят в «Активном словаре русского языка», с его установкой на создание «лексикографических портретов» (отражающих все личные особенности слова) одновременно с установкой на поиски «лексикографических типов» (классов слов с похожими свойствами), открывает для этого почти неограниченные возможности.

— Если посмотреть на список московских семинаров и конференций, на их программы, можно заметить, что в Москве чрезвычайно насыщенная лингвистическая жизнь. Тут, кстати, можно упомянуть и Ваш многолетний семинар по теоретической семантике в ИППИ РАН (кстати, сколько лет он уже продолжается и сколько в общей сложности семинаров прошло?)

— Наш семинар по теоретической семантике (были у него раньше и другие названия) существует с 1973 года, и начался он с большого курса лекций, прочитанных И. А. Мельчуком, из которого выросла его уже упоминавшаяся монография «Поверхностный синтаксис русских числовых выражений». Всего за более чем сорок лет работы семинара состоялось около 600 заседаний.

— А где кроме Москвы в России есть хорошие лингвистические школы, направления?

— Некоторые лингвистические школы были названы выше. Разумеется, школы, в том числе получившие мировое признание, существуют не только в Москве. Такова, например, уже упоминавшаяся Петербургская типологическая школа, Тартуская семиотическая школа Ю. М. Лотмана и ряд других.

— Любите ли Вы преподавать?

— В сущности, мой путь в лингвистике начался именно с преподавания. Я окончил Московский педагогический институт иностранных языков в 1953 году, тогда же поступил в аспирантуру, а в 1954 году был принят в штат преподавателей факультета английского языка. Преподавал в этом институте шесть лет — до перехода в сектор структурной лингвистики Института русского языка Академии наук СССР.

Структурная лингвистика в это время была очень популярна, и меня часто приглашали читать курсы лекций в университеты и педагогические институты Москвы, Киева, Минска, Кишинёва, Вильнюса и других столиц союзных республик, а также в Красноярск, Новосибирск, Тверь, Ярославль и другие города.

С конца 1960-х годов начался период долгой опалы. За подписание уже упоминавшихся писем протеста против политических судебных процессов конца 1960-х годов и писем в защиту А. Д. Сахарова и А. И. Солженицына я в 1972 году был уволен из Института русского языка. В это время почти не преподавал — мало кто отваживался пригласить меня. С началом перестройки возможность преподавать открылась снова, меня стали приглашать и за границу. Я читал большие (иногда даже семестровые) курсы лекций в Будапеште, Вене, Канберре, Лос-Анджелесе и других городах и столицах западного мира. Преподавание любил.

— Что надо преподавать будущим лингвистам?

— Современная лингвистика — настолько разветвленная научная дисциплина, что единого ответа здесь, по-моему, быть не может. Подозреваю, что с детальными ответами, ориентированными на специализацию будущего лингвиста, вполне справляются программы преподавания филологических факультетов наших лучших университетов.

Если же иметь в виду более частный вопрос — что нужно преподавать лингвистам новой формации, — то на него хорошо отвечают программы отделения теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени Ломоносова, в составлении которых в свое время принимал деятельное участие Владимир Андреевич Успенский. Об их качестве я сужу по квалификации выпускников отделения, из которого вышла целая плеяда выдающихся ученых, проложивших новые пути во всех областях нашей науки. Насколько я знаю, хорошие программы подготовки лингвистов составлены и в Школе лингвистики (руководитель — Е. В. Рахилина) Высшей школы экономики.

-

"Для развития науки и техники – необходим качественно новый язык – не допускающий "каких-либо иносказаний и разночтений". Предельно простой и точный в произношении и написании!!!".

http://mag.moy.su/index/quot_nekotorye_starinnye_voprosy_quot/0-5

http://mag.moy.su/index/kstati_o_filosofii_chto_izmenilos_za_ehti_gody/0-6

http://mag.moy.su/index/quot_zachem_nam_istina_quot/0-7

Математические прогулки

-

2017Математические прогулкиКнижный клуб

2017Математические прогулкиКнижный клуб

-

15.12.2017Прогулки с математикойИнтервью Егора Антощенко с Григорием Кабатянским • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №7–8, 2017

15.12.2017Прогулки с математикойИнтервью Егора Антощенко с Григорием Кабатянским • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №7–8, 2017

-

25.04.2017«Более сильной лингвистики, чем наша, нет ни в одной другой стране»Интервью Михаила Гельфанда и Ирины Левонтиной с Юрием Апресяном • Библиотека • «Троицкий вариант» №4(223), 2017

25.04.2017«Более сильной лингвистики, чем наша, нет ни в одной другой стране»Интервью Михаила Гельфанда и Ирины Левонтиной с Юрием Апресяном • Библиотека • «Троицкий вариант» №4(223), 2017

-

23.03.2017«Друзья меня всегда звали просто Боб»Интервью Натальи Деминой с Робертом Минлосом • Библиотека • «Троицкий вариант» №2, 2017

23.03.2017«Друзья меня всегда звали просто Боб»Интервью Натальи Деминой с Робертом Минлосом • Библиотека • «Троицкий вариант» №2, 2017

-

15.03.2017«Полезно сотрудничество людей, думающих по-разному»Интервью Михаила Гельфанда со Станиславом Смирновым • Библиотека • «Троицкий вариант» №1(220), 2017

15.03.2017«Полезно сотрудничество людей, думающих по-разному»Интервью Михаила Гельфанда со Станиславом Смирновым • Библиотека • «Троицкий вариант» №1(220), 2017

-

14.02.2017«Если потратишь жизнь на математику, то ты ее не зря прожил»Интервью М. Гельфанда с В. Васильевым • Библиотека • «Троицкий вариант» №25(219), 2016

14.02.2017«Если потратишь жизнь на математику, то ты ее не зря прожил»Интервью М. Гельфанда с В. Васильевым • Библиотека • «Троицкий вариант» №25(219), 2016

-

04.06.2016«Замечательная статья» значит только то, что она содержит замечательный результатБиблиотека • «Троицкий вариант» №10(204), 2016

04.06.2016«Замечательная статья» значит только то, что она содержит замечательный результатБиблиотека • «Троицкий вариант» №10(204), 2016

-

01.03.2016О бубликах, бабушках и корректирующих кодахБиблиотека • «Троицкий вариант» №4(198), 2016

01.03.2016О бубликах, бабушках и корректирующих кодахБиблиотека • «Троицкий вариант» №4(198), 2016

.jpg)

Юрий Апресян. Фото Е. Гурко