Экономика планирования

Н. Анина

«Химия и жизнь» №7, 2016

Лесные млекопитающие, живущие на деревьях, регулярно перебираются с одного дерева на другое. Делают они это по-разному. Летучие мыши, понятно, перелетают, другие виды прыгают с ветки на ветку или преодолевают это расстояние по земле. Но есть и такие, которые планируют, раскинув лапы, соединенные широкой кожаной перепонкой. Животные планируют сверху вниз, поэтому, чтобы попасть в намеченное место, им нередко приходится прежде вскарабкаться повыше по стволу и оттуда уже бросаться. Чем дальше нужно пролететь, тем выше приходится забираться. Возможно, кому-то этот метод покажется слишком хлопотным, однако известно более 60 современных планирующих видов млекопитающих, а также не менее трех вымерших групп, самая древняя обитала около 130 млн лет назад. И если планирование регулярно возникает в ходе эволюции в разных систематических группах, значит, животные, практикующие подобный способ перемещения, получают от него какую-то выгоду. Биологи предполагают, что млекопитающие таким образом ускользают от наземных хищников или экономят энергию. Впрочем, одно не исключает другого.

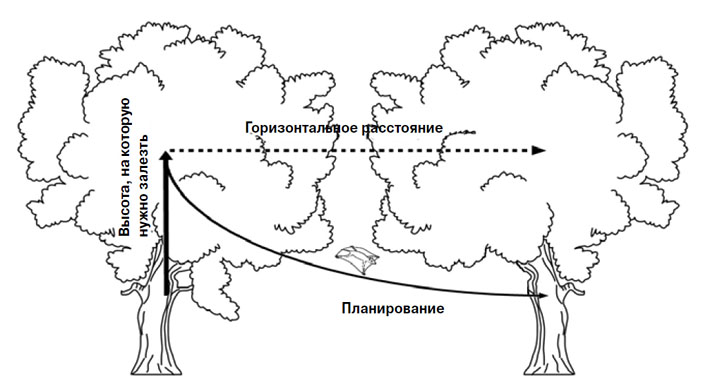

В энергетической гипотезе усомнились специалисты Калифорнийского университета и Королевского ветеринарного колледжа в Норт Мимз, Великобритания (The Journal of Experimental Biology, 2011, 214, 2690–2696, doi: 10.1242/jeb.052993). Для ее проверки нужно сравнить энергию, которую животное расходует, чтобы забраться на высоту, с которой можно спланировать на нужное расстояние, и затраты на преодоление той же дистанции по ветвям на четырех лапах (рис. 1). Такие расчеты проводили неоднократно, но при этом их авторы использовали математические модели и усредненные физиологические показатели. Экспериментальных данных об энергетической стоимости лазанья по деревьям вообще крайне мало.

Чтобы восполнить этот пробел, англо-американская команда наблюдала в естественных условиях за поведением малайских шерстокрылов Galeopterus variegatus (фото в начале статьи). Этот зверь принадлежит к отряду шерстокрылов, в котором всего два вида, малайский и филиппинский. Длина его тела составляет 33–42 см, и еще 17–22 см приходится на хвост, размах конечностей 70–120 см, вес 1–1,75 кг. Это обитатель влажных джунглей, а также кокосовых и банановых плантаций Юго-Восточной Азии. Шерстокрылы проводят жизнь на деревьях и по доброй воле на землю не спускаются. Кожаная складка шерстокрыла велика настолько, насколько возможно, она доходит до самого кончика хвоста, даже промежутки между пальцами ею затянуты, что делает это животное лучшим планеристом среди млекопитающих.

Малайский шерстокрыл Galeopterus variegatus (самка с детенышем)

Исследователи работали в Сингапуре, где поймали шесть самцов шерстокрылов и прикрепили им на спины акселерометры, которые измеряют ускорение в трех направлениях и записывают показания в течение 304 часов. Прибор весит всего 29 г, для наблюдений отбирали животных тяжелее 700 г, так что вес акселерометра не превышал 4% от массы тела. Поскольку самки планируют даже с 400-граммовыми детенышами, маленький приборчик не должен существенно влиять на аэродинамические свойства шерстокрылов. Акселерометр приклеивали на выбритый участок спины (рис. 2). Отпустив животное, исследователи наблюдали за ним, пока это было возможно, измеряя горизонтальные расстояния лазерным дальномером. Каждый прибор был снабжен радиопередатчиком, который позволял следить за шерстокрылами, а когда акселерометр естественным образом отвалится, отыскать его. Полученные данные обработали с помощью компьютерной программы.

Рис. 2. Малайский шерстокрыл с акселерометром на спине. Прибор закрепляли в таком месте, где он не нарушал равновесия при планировании

Когда животное лезет по стволу, оно обхватывает дерево и перемещает попарно передние и задние лапы. На записи легко отличить порывистое карабканье, переползание на отходящие под углом ветки и скольжение с дерева на дерево. Можно также вычислить скорость движения и преодоленное расстояние.

Метаболические траты шерстокрылов никто не измерял. Чтобы найти предположительный расход энергии на горизонтальное перемещение по кронам, исследователи воспользовались данными физиологов Гарвардского университета под руководством Чарльза Тейлора, рассчитавших энергетическую цену наземного движения млекопитающих и птиц с учетом скорости и размеров тела (Journal of Experimental Biology, 1982, 97, 1–21). Об энергии, которая уходит на подъем, судили по экспериментальным данным специалистов Университета Дьюка, которые измеряли расход кислорода у приматов с массой тела от 167 г до 1,4 кг: животных заставляли с максимальной скоростью карабкаться по движущейся вертикальной веревке (Science, 2008, 320, 898, doi: 10.1126/science.1155504). Примат вместе с веревкой был заключен в тесный плексигласовый короб, так что выбора у него не было — только вверх.

В результате исследователи собрали данные о 382 часах жизни четырех шерстокрылов. Животные активны исключительно между закатом и восходом. За это время приборы зафиксировали 258 случаев планирования с дерева на дерево, перед которыми шерстокрылы карабкались вверх по стволу. Один полет длиной 1–145 метров занимал от 0,64 до 15,14 секунды. Чтобы спланировать на соседнее дерево, шерстокрылы забирались на высоту до 36 метров. За ночь отдельные животные преодолевали расстояние от 38 до 320 метров по стволу и 130–1342 метра по горизонтали. На преодоление такой дистанции по кронам животные потратили бы от 2,37 до 21,5 кДж, на лазанье перед планированием у них уходит 3,83–33,75 кДж. Получается, что подъем и планирование стоят примерно в полтора раза дороже, чем перемещение по ветвям на то же расстояние.

Энергетическую цену карабканья по стволу ученые рассчитывали на основании чужих экспериментов, которые проводили только при одной скорости движения веревки. Поэтому исследователи вычислили энергию лазанья и другим способом, умножив массу тела животного на ускорение свободного падения и высоту подъема. Результаты получились даже чуть выше: 4,7–37,4 кДж, так что планирование никакой экономической выгоды шерстокрылам не приносит. Ученые отмечают, что перемещение по узким и тонким веточкам требует дополнительных усилий для поддержания равновесия, поэтому по энергозатратам сопоставимо с бегом по земле. Но этим обстоятельством можно пренебречь, поскольку цена лазанья несоизмеримо выше затрат на любое горизонтальное перемещение.

Малайский шерстокрыл проводит жизнь на деревьях

Еще один аргумент против «энергетической» гипотезы — малая подвижность шерстокрылов. Они тратят на карабканье менее процента суточного времени, на планирование — менее 0,25%, затрачивая на все это 1,5% суточной энергии. У других планирующих животных, гигантского летучего кускуса Petauroides volans и большой сумчатой летяги Petaurus australis, расклад времени примерно такой же — 6 и 4%. На этом не сэкономишь.

Шерстокрылы — непревзойденные планеристы, средний угол спуска составляет у них 15 градусов, это меньше, чем у других планирующих животных, включая летяг и сумчатых, которые, следовательно, преодолевают меньшее горизонтальное расстояние. Получается, что для них планирование с энергетической точки зрения еще менее выгодно, чем для шерстокрылов. Однако такой способ перемещения имеет место, он привлекателен чем-то еще.

Прежде всего — это быстро. Неизвестно, с какой скоростью пробирается шерстокрыл в кроне дерева, но другие лесные животные на узких тонких ветках не разгоняются быстрее метра в секунду. Скорость планирования шерстокрыла превышает 10 м/с, преимущество очевидно. Таким образом, шерстокрыл может ускользнуть от хищника и освобождает много времени для кормления. Шерстокрылы питаются листьями и плодами, пищеварение у них происходит быстро, есть приходится много, и невыгодно от этого процесса отвлекаться. Планирование также позволяет попасть в труднодоступное место, куда иным путем не добраться.

И наконец, есть ситуации, в которых планирование все-таки позволяет сэкономить энергию. Когда деревья не соприкасаются кронами, животные не могут преодолеть такое расстояние по веткам. Если бы шерстокрылу пришлось слезать на землю, топать пешком до соседнего дерева и на него забираться, это обошлось бы ему куда дороже.

Но все-таки главный выигрыш шерстокрылов при планировании — это время. За него не жалко и заплатить.

Рис. 1. Животное перемещается с дерева на дерево. Исследователи сравнили энергию, необходимую, чтобы забраться на нужную для планирования высоту, и затраты на преодоление такого же расстояния по ветвям