Как строить гражданское общество «по науке»

Павел Чеботарев,

докт. физ.-мат. наук, гл. науч. сотр. Института проблем управления РАН

«Троицкий вариант» №17(186), 25 августа 2015 года

Общее место

Этого вполне можно было ожидать, но чтобы с такой отчетливостью...

6 июня, митинг в защиту науки и образования в Москве. Несколько цитат [1] из выступлений. Читатель, у которого есть время только на главную мысль, может прочесть лишь жирный шрифт.

Андрей Цатурян: «Многие из нас тратят часть своего времени, чтобы отражать нападки чиновников и средневековых мракобесов. Эти люди потихоньку объединились в отряды, сейчас появились независимые профсоюзы учителей, врачей, преподавателей вузов, сообщества научных работников и борцов с фальшивыми диссертациями. Очень важно, чтобы эти силы соединились... Необходима солидарность, чтобы на помощь учителям приходили ученые, как это было в ответ на попытку разгромить некоторые из лучших московских школ».

Светлана Боринская: «Надеюсь, что события последних дней, нынешняя ситуация послужат объединению тех сил, которые уже возникли в борьбе за здравый смысл, за выживание и просвещение... Я надеюсь на объединение всех сил за здравый смысл. Для этого нам еще нужно понять, кто объединяется и с какими целями, какие у них представления... Я надеюсь, что этот митинг послужит объединению тех сил, которые пока что боролись каждая за свое дело, хотя и чувствуя локоть друг друга, но более или менее изолированно. Сейчас необходимо, чтобы мы все взаимодействовали...»

Александр Архангельский: «Ключевое слово произнесено: "солидарность и объединение". Солидарность и объединение снизу, а не сверху...»

Сергей Ковалёв: «Нужна, конечно, солидарность ученых. Но прежде всего необходима солидарность граждан. Потому что нет другого выхода, как через эту солидарность пытаться влиять на то, что происходит. А, наверное, уже и влиять — на это есть некие надежды. Потому что если нет гражданской солидарности, то происходит то, что происходит в верхушке нашей интеллектуальной и творческой элиты».

Борис Штерн: «Людям, которые что-то могут, объединиться и организовать новое сообщество, которое возьмет на себя просветительскую часть работы "Династии"».

Виктор Васильев: «Объединяться, это всё понятно».

Сергей Лукашевский: «Наступает время, когда будущее нашего общества, будущее нашей страны зависит... от солидарного, горизонтального действия... Проблема в создании горизонтальных структур, где... обычные, простые люди будут объединяться и совместными действиями, совместными усилиями менять ситуацию в стране... В самых разных областях мы будем действовать вместе. И такие горизонтальные структуры, такая горизонтальная солидарность, они действительно неуязвимы и непотопляемы. За нами победа!»

Борис Долгин: «1. Консолидировать научное, образовательное, экспертное сообщества на тех позициях, на которых это возможно, — и постоянно высказывать их во всех возможных публичных и непубличных режимах. 2. Осознать и реализовывать солидарность с другими гражданскими инициативами».

Александр Бикбов: «...Уже недостаточно просто подписать очередную петицию или поставить лайк в "Фейсбуке". Очевидно, что нужно взаимодействовать друг с другом, готовить контрмеры. Бойкот этой агитбригады (Николая Старикова. — П. Ч.) — отличный пример того, как работает университетская солидарность, солидарность образованных людей. Но что для этого нужно? Это, наверное, главный вопрос, который имеет смысл задать сейчас каждому, задать самим себе. ...Сейчас наступает момент, когда нам следует задуматься, как вместе говорить "нет!"... Один из главных ресурсов, на которые мы можем рассчитывать сегодня, — это не абстрактная солидарность, которая выскакивает словно чертик из табакерки. Это прежде всего свободное время и профессиональное достоинство...»

Андрей Заякин: «Наше с вами сообщество... пренебрегает таким важнейшим способом защиты себя, защиты наших научных институтов, защиты интересов Академии наук, защиты интересов наших меценатов, как лоббистская работа... Без нашего влияния как коллективного лоббиста ни один разумный закон не имеет никаких шансов». Для подтверждения своего тезиса Андрей Заякин привел пример, включавший «закон о равноправии зайцев».

Григорий Колюцкий: «У нас нет научного сообщества... как единого живого организма, у нас есть лишь некая научная общественность... Гражданское общество — это привычка каждого члена гражданского общества тратить несколько часов еженедельно на общественную деятельность... Я рад, что сегодня многие из вас слышали, что у нас есть какие-то организации. Присоединиться каждому к какой-то из них и что-то делать хотя бы три часа в неделю — это, на мой взгляд, единственное, что мы могли бы сделать. Только вместе мы построим новую, свободную Россию!»

Итак, нельзя сказать, что идея солидарности, необходимости объединения витает в воздухе — она и есть воздух. Но... люди с чувством произносят слово «солидарность» на митинге, расходятся по домам, и в основном всё остается по-прежнему.

«Солидарность» — это защита тех, с кем ощущается определенная общность. В данном случае речь идет о солидарности людей и общественных организаций: профессиональных, правозащитных, экологических... Разделяющих некоторые общие ценности. Во всяком случае, такие, как гражданское общество и права человека.

Попробуем немного разобраться в природе солидарности.

Нужна ли солидарность при честном учете мнений?

Андрей Малишевский

Незаменимость солидарности при отсутствии демократии очевидна. Необходима ли она, когда решения принимаются путем честного подсчета голосов?

Выступая на митинге, Андрей Заякин сослался на замечательную теорему, гласящую, что если среди «депутатов» нет солидарно голосующего большинства, то их можно заставить демократически принять любое наперед заданное решение. Однако способ манипулирования коллективом голосующих, используемый в доказательстве этой теоремы, несколько искусственен и не всегда прост в реализации.

Я хотел бы сейчас рассказать о другом, более простом результате того же рода — теореме о триумфальном пути [2] Андрея Витальевича Малишевского (1943–1997), которую он получил в 1969 году. Здесь каждый голосующий имеет «капитал», а состояние коллектива есть вектор капиталов участников. Предложения, которые ставятся на голосование, — это векторы изменений капиталов всех голосующих. Каждый голосует за любое предложение, увеличивающее его капитал, и против предложений, его уменьшающих.

Теорема. Для любых двух состояний A и Х существует серия предложений, принимаемых большинством голосов, переводящая коллектив из состояния A в состояние X.

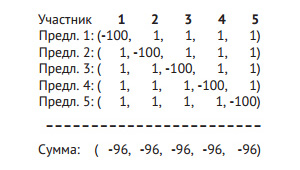

Рис. 1

Доказательство этой теоремы (очень простое) не менее поучительно, чем сама теорема. Идею его поясним на примере. Пусть голосующих пятеро, A = (101, 101, 101, 101, 101), X = (0, 6, 6, 6, 50): состояние X значительно хуже, чем A, для всех голосующих. Поставим на голосование пять предложений (рис. 1). Предложение номер i состоит в том, что капитал i-го участника уменьшается на 100, а капитал каждого из остальных увеличивается на 1. Каждое из этих предложений принимается большинством в 4/5, и после их реализации коллектив приходит к состоянию В = (5, 5, 5, 5, 5). Теперь большинством в 4/5 принимается предложение, переводящее B в X: оно выгодно для всех голосующих, кроме 1-го.

Можно показать, что, как и в примере, перейти из A в X всегда можно «подавляющим» большинством — вывод теоремы неверен лишь при требовании единогласия. Способ, которым совершается переход, можно назвать алгоритмом «последовательных расправ, сопровождаемых мелкими подачками большинству» — частный случай метода «разделяй и властвуй». Действуя так, власть, обладающая относительной монополией на формирование повестки дня, может сделать с разобщенным обществом, по сути, всё что угодно. Причем — соблюдая демократическую процедуру.

Помешать этому можно лишь солидарностью: не поддерживать предложения, приносящие небольшую выгоду, когда они сильно невыгодны другим.

Однако, чтобы даже просто узнать об ущербе других, нужно взаимодействие, координация. Кроме того, важно понимать, как поступать в неочевидных случаях. Далее попробуем сформулировать рекомендации на этот счет.

Выгодны ли демократические решения в среднем?

Теорема Малишевского — теорема существования: в ней нет речи об «источнике» предложений. Поэтому она не позволяет ответить на вопрос, насколько принимаемые решения выгодны в среднем. Предположим, что предложения генерирует внешняя среда, которая может быть благоприятной или неблагоприятной, то есть чаще предлагать положительные или отрицательные изменения капитала. А именно, пусть предлагаемые приращения капитала — независимые одинаково распределенные случайные величины со средним μ и дисперсией σ2. Для случайных величин, распределенных нормально, результат показан на рис. 2.

Рис. 2

Оказывается, что в умеренно неблагоприятной среде (при μ примерно от –0,8σ до –0,26σ, когда голосующих 21) наблюдается «яма ущерба»: среднее приращение капитала за 1 шаг отрицательно. Тем самым в результате решений, принятых простым большинством, общество разоряется. Как и в теореме Малишевского, причина в том, что меньшинство в среднем теряет больше, чем приобретает большинство.

Вывод: при голосовании большинством без солидарности не обойтись даже при отсутствии злонамеренного манипулирования предложениями.

Группа: коалиция или клика?

Как реализовать солидарность на практике? Вероятно, участникам нужно объединиться в группу и поддерживать предложения, приемлемые для группы в целом. Пусть таковыми считаются предложения, повышающие суммарный капитал группы [3]. Важно отметить, что, вступая в группу, участник принимает на себя обязательство голосовать в интересах группы даже тогда, когда они расходятся с его собственными. На рис. 3 показан случай, в котором общество, состоящее из эгоистов, находится в «яме ущерба»: если группы нет, среднее приращение капитала участника за 1 шаг отрицательно. Мы видим, что начиная с группы в два участника и кончая группой, включающей всех, кроме одного, член группы существенно превосходит эгоиста по среднему приращению капитала. Тем самым у эгоистов всегда есть сильный стимул присоединиться к группе. Поначалу рост группы чрезвычайно выгоден для нее, но при 17 участниках дальнейшее расширение группы приводит к снижению среднего приращения капитала ее члена. При 17 членах группа, возможно, была бы рада прекратить прием и остаться кликой, но обществу выгодно сохранить ее открытость. Тогда, пройдя через минимум (при 24 участниках в группе) и через присоединение к группе 80% участников, общество придет к положительным средним значениям приращения капитала. Еще эффективнее действовали бы альтруисты, но это другая история. В нашем же сюжете групповой эгоизм становится почти альтруизмом, как только группа приближается по численности ко всему обществу.

Рис. 3

Вывод: групповая солидарность очень выгодна для самой группы, а при большой группе она оказывается выгодной и для всего общества.

От теории к практике

При всей простоте и условности этой модели результаты ее анализа убеждают в следующем.

- Если отсутствует солидарность, то даже демократия (вернее, ее элементарные процедуры) и добропорядочность политиков не спасают от плачевных последствий принимаемых решений.

- Групповая солидарность есть оптимальный выбор в рассмотренном контексте, несмотря на то что члены группы иногда приносят свои личные интересы в жертву групповым.

- Солидарность — это непростая вещь: интересы ее субъектов сплошь и рядом могут не совпадать, и для таких случаев необходима специальная система правил взаимодействия.

В применении к практике это означает, что солидарность профессиональных, экологических, правозащитных, просветительских, благотворительных, экспертных и других общественных организаций может стать постоянно действующим общественно значимым фактором только тогда, когда они подпишут некий договор: создадут коалицию (союз, фронт) со своим уставом и общей интернет-площадкой. Нереалистично условием членства в коалиции ставить непременную поддержку всех требований других ее участников. Скорее, когда участник обращается к остальным с призывом поддержать его заявление или оказать иную помощь, каждый из партнеров должен, если он не согласен, собраться руководящим органом и сформулировать аргументированный отказ. А дальше статистика: если участник паразитирует на членстве в коалиции, оказывая явно меньше поддержки, чем получает, на что указывают численные показатели, то может быть поставлен вопрос о приостановке рассмотрения его обращений. Чтобы таких ситуаций было меньше, нужно при приеме новых членов внимательно оценивать, не чужды ли они идеологически основному ядру членов коалиции. В противном случае ее работа может быть парализована спойлерами.

Разумеется, это лишь самый общий взгляд на устройство коалиции и механизм реализации солидарности. Написание и согласование устава — серьезная работа.

В заключение обсудим одно возражение, которое обязательно будет высказано. Смысл его в том, что власть, обеспокоенная созданием подобного союза, начнет целенаправленно преследовать его членов так, что они пожалеют о своем участии в нем. Что же, если организация выбирает всегда оставаться сателлитом власти, союз с другими ячейками гражданского общества ей не нужен. Но она должна сознавать, что, когда аппетиты даже не самых влиятельных представителей власти затронут то, что эта организация мнит сферой своей опеки, ждать поддержки ей будет не от кого. Наверное, полной гарантией несломленного хребта является только бесхребетность, но... не всех устроит такой страховой взнос. Альтернатива — довести горизонтальную солидарность до того уровня, когда она станет «неуязвимой и непотопляемой».

1 Б. Штерн, А. Цатурян, С. Боринская и мн. др. Без комментариев // ТрВ-Наука, №181 от 16 июня 2015 года.

2 Б. Г. Миркин. Проблема группового выбора. М.: Наука, 1974. С. 92–95.

3 П. Ю. Чеботарев, А. К. Логинов, Я. Ю. Цодикова, З. М. Лезина, В. И. Борзенко. Анализ феноменов коллективизма и эгоизма в контексте общественного благосостояния. Пробл. управл., 2008, выпуск 4, 30–37.

-

Главная проблема демократов/либералов в том, что они видят всех людей одинаковыми. Земная цивилизация - это такой бильярдный стол, разбитый на национальные сектора, внутри которых катаются национально окрашенные шарики. И управляются шарики многочисленными программами, где затронутая в статье солидарность - одна из таких. Благая дем/либ. мысль считает, что всё зло - от власти, это она применяет неправильные программы, а вот если бы заменить их, написать "по науке", то и жизнь шариков улучшится.

Если народ устойчиво самовоспроизводится, то можно предположить, что внутри его есть некий геном. Встречается же мысль о "культурной матрице", о "наших кодах, которые мы не позволим перепрограммировать" и т.п. Так каков наш русский социо-культурный геном? Увы, большинство генов в нём являются служебными. Мы, русские - нация исполнителей. Простое наблюдение:большинство госслужащих сидят в погонах - от прокуроров до санэпидстанции. Наша главная поговорка: "Сделал дело - гуляй смело". Ну, это точно не про созидателя...

Солидарность, конечно, можно прописать по науке, но проблема в том, что её нет внутри. Просто нет такого гена, исторически не сформировался.-

ну вот, еще один человек, которому достался какой-то не такой, не правильный народ... гены у него нужные отсутствуют! и так изящно ведь обозвал стандартным либеральным "генетические рабы".

прям на секунду начинаешь недоумевать, как это наша такая служебная вся среда породила Ломоносовых, Гоголей и Королевых. Так может все эти службы и погоны не помеха солидарности и творчеству?

про то, что процентов 99 населения считают себя людьми свободными автор и комментатор как-то не думает. то им горизонтальные связи - фетишь феменисток - подавай, и по фиг что для империй континентального типа он вообщем-то бесполезен, то династии всякие под действие законодательства (во многом аналогичного иностранному) подпадать не должны...

увы, не понимает автор и кО, что народ и его культура формируется под действием исторических вызовов. И то что солидарности с автором и КО в отношении закрытия очередной династии "не хватает" - так это не бардак в элитах виноват, не отсутствие генов. это и есть НАСТОЯЩАЯ солидарность граждан, которую пищущие не улавливают. потому что их "новую, свободную Россию!" не та новая свободная Россия, которую строят остальные.-

> «Солидарность, конечно, можно прописать по науке, но проблема в том, что её нет внутри.»

Я думаю, что в Российском народе этой солидарности гораздо больше чем у других народов. Еще Лев Толстой писал про общинность. Просто в настоящее время исчезли условия, чтобы этой солидарности проявляться. Например, раньше в СССР были нормальные праздники, которые народ солидарно, с распитием «тонизирующих» напитков, отмечал всей страной. Как на работе, так и дома. Сейчас стало совсем скучно. Все стали зажатым и каждый живет по принципу – каждый сам за себя, по закону джунглей. Вот говорят, что тогда в СССР не было свободы – хотя на самом деле я этого не замечал, и мои творческие устремления никто не ограничивал. Сейчас этой свободы нет еще в большей степени – за счет экономического принуждения. Раньше были проявления ограничения свободы за счет административных факторов. Сейчас - за счет экономических факторов, причем в более жесткой форме. -

процентов 99 населения считают себя людьми свободными

@

Фраза "народ всегда прав" в иных устах звучит как "органы не ошибаются". Русская интеллигенция с 19 века страдает за народ, и что же выстрадано? Но она продолжает страдать о неправильной судьбе правильного народа. Однако танго танцуют вдвоём. Народ всё время выбирает себе в партнёры неправильную власть - где логика? Логика не нарушается, если танцоры друг друга стоят...

"Русский народ государствовать не хочет" - это наблюдение справедливо уже полтора века. Но интеллигенция - против. Она хочет вклиниться в танец, но, кроме красивых утопических мечт, у неё ничего нет. Вот и ещё одна сказочка про возьмёмся за руки...

Хотя воровать, буде окажется случай, она умеет не хуже прежнего партнёра - плавали, знаем.-

Я не думаю, что 99% считают себя свободными. Например, некоторые экономисты сетуют, что Россияне вот неохотно берут ипотеку. Поэтому экономика медленно и развивается. А то, захотели бы хорошей жизни взяли бы ипотеку и сразу стали счастливы, как вещает реклама на каждом углу. На самом деле это обмен между иллюзорным счастьем и полной несвободой, в результате которого потом вынуждены с усердием раба отрабатывать свое «счастье» .

-

-

-

У меня есть гипотеза этносов, которая объяснят образование этносов с информационной точки зрения. Характерной чертой этносов является общая культура. На основе общей культуры у членов этноса близкие друг к другу мировоззренческие модели. На основе общности этих моделей члены этноса хорошо понимают друг друга и тратят на обмен единицы информации минимальное время и минимальную энергию. (Общность моделей подразумевает возможность обмена информацией на основе мета понятий, что позволяет сжимать информацию при общении.) В результате, исходя из принципа наименьшего действия, между членами этноса существует сила притяжения, которая цементирует этнос. А между членами разных этносов – отталкивание.

Так вот, с точки зрения этой гипотезы научное сообщество представляет собой отдельный этнос (или суб этнос), поскольку общение между членами научного сообщества и всеми остальными затруднено. Поэтому никакой силы для возникновения солидарности и быть не может. Для того, чтобы была солидарность, необходимо просто общаться, чтобы разные сообщества друга лучше понимали. В принципе даже не важно, на какую тему. Просто необходимо общение.

-

Овцебыки тоже проявляют солидарность, вставая в круг при виде волков.Но цементирует их общность не компактность информации, а борьба за выживание. Аналогично, фермеры встают в круг, образуя сбытовой кооператив при наличии крупных бизнес-хищников.

Солидарность - это проявление воли свободного человека. Свободного. А у нас исторически сложилось так, что за человека отвечает государство - оно ему и отец, и мать. Дети не образуют профсоюза против родителей. Их в России и нет.

Короче, солидарность - это другой тип личности, очень малочисленный в русской служебной нации.-

-

Большевизм есть высшее проявление служебности в человеке, и породить такой феномен смогла только Россия. Вспомним хотя бы беспощадную борьбу с фракционностью. А ведь фракция - это всего лишь факт групповой солидарности по частному вопросу. Столь лютую ненависть к инакомыслящим нельзя было импортировать ниоткуда. Это нутряк, это застарелая вражда дворового человека к свободному. Идея партии нового типа, этакого ордена меченосцев во главе с Верховным магистром, эта идея на-ура реализовалась внутри русской культуры, и больше - нигде.

Царь? Н-2 хватило ума написать о себе - "хозяин земли русской". Миллион утопистов у руля великой державы, от царя до земского писаря, не могли не напороться на риф революции.

Короче, красный игил - государство слуг, неспроста явился впервые именно на земле русской.-

«А ведь фракция - это всего лишь факт групповой солидарности по частному вопросу. Столь лютую ненависть к инакомыслящим нельзя было импортировать ниоткуда. Это нутряк, это застарелая вражда дворового человека к свободному.»

Стая любого вида животных не примет в свой состав чужака, который не похож на всех или имеет не такие как у членов стаи повадки (известный пример приведен в сказке о гадком утенке). А все потому, что члены стаи не могут прогнозировать его поведение в будущем (т.к. чужак не такой как все) и боятся, что этот чужак может быть "волком".

Для человека чужак, это тот, которого он не понимает (например, в связи с тем, что вырос в другой культурной среде). Поэтому чужак потенциально опасен. Жесткая борьба между фракциями объясняется тем же. Член одной фракции не понимает, почему человек другой фракции имеет другую точку зрения, ведь для этого человек его собственная точка зрения вполне естественна и очевидна. Поэтому член другой фракции опасен.

Корни этого поведения уходят в те времена, когда человек был зверем. Когда было выгодно считать любые непонятные явления опасными. -

В слишком усердном неприятии измов гораздо больше служебного и примитивного, чем в приятии. Это неакадемично.

-

Академичен был как раз Изм...Ещё и соревновались между собой в лучшем понимании. А тех, кто не так понимал, записывали, в лучшем случае, в меньшевиствующих идеалистов и отправляли на промывку мозгов путём физического труда.

-

«Академичен был как раз Изм...Ещё и соревновались между собой в лучшем понимании. А тех, кто не так понимал, записывали, в лучшем случае, в меньшевиствующих идеалистов и отправляли на промывку мозгов путём физического труда.»

Здесь большевиков можно понять. Они хотели построить новое общество.

Однако более неприятным является то, что западная цивилизация пытается переделать Восток по своему образу и подобию просто из-за неприятия чужой культуры. На практике это выливается в хаос и сплошные войны.-

просто из-за неприятия

@

Не просто. Если вы понимаете большевиков, которые хотели построить новое, единственное на весь земной шар общество, то почему не хотите понять Запад (в широком смысле), который хочет остаться единственным, таким как есть, обществом? А остальных - хаотизировать разными способами, чтобы не могли угрожать. Никаких диктаторских режимов, способных сосредоточить ресурсы для создания угрозы.

Новые атланты и примкнувшие к ним не будут возражать, если носители иных культур просто исчезнут с лица земли, им достаточно и себя самих.-

В принципе, я тех и других могу понять. Но я писал немного о другом, я пытался объяснить со своей точки зрения, почему так происходит.

То, что Вы написали (точка зрения Запада) как раз характеризует это неприятие. Человек всегда пытается обосновать и приукрасить свои инстинктивные устремления.

Я не совсем согласен с тем, что, например, Ливия и Ирак кому то угрожали. Это полностью нереально. Там были вполне естественные для Восточной культуры системы управления обществом. Вообще говоря, в Западной культуре (в отдельных ее слоях) есть понимание, что в естественный ход истории цивилизаций лучше не вмешиваться. Пример тому - устав звездного флота из фантастического сериала «Звездный путь». Однако на практике, тем не менее, берут верх звериные инстинкты. -

Для того, чтобы дальше пояснить свои мысли, я хочу затронуть тему дискуссии, которая была вот здесь http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/432688/ug

lerodnyy_shovinizm?context=353349&discuss=432688 (последний абзац поста от 17.08.2015 22:51). В дискуссии, в частности, шла речь о закономерности между структурной сложностью и температурой, при рассмотрении физических и биологических объектов. Согласно этой закономерности с уменьшением температуры увеличивается структурная сложность и разнообразие. Эту закономерность наглядно можно представить в виде пирамиды или дерева* структурной сложности. Все участники той дискуссии согласились, то такая закономерность явно прослеживается. Ниже я попытаюсь показать, что аналогичная закономерность распространяется и на общественные отношения при их развитии.

(* Пояснение для OSAO: я буду использовать термин "пирамида" поскольку использование термина "дерево" пока для меня не очень привычно. Хотя "дерево" мне также нарвится)

Я думаю, что, с одной стороны, со временем степень видимой жестокости в человеческих взаимоотношениях в обществе неуклонно уменьшается. Например, в средние века незначительные противоречия разрешались в войнах, и сжиганием на костре оппонента. Сейчас, например, в Западной культуре вместо "черного" и "белого", как было в средние века, допускаются все градации и оттенки. Даже демократия распространилась на дельфинов, которым присвоили статус человека. Причем "горячие" войны ограничились мелкими стычками. Жестокость в общественных отношениях можно сопоставить с параметром «температура» в описании «пирамиды» применительно к биологии и физике.

С другой стороны, со временем увеличивается сложность и связанное со сложностью разнообразие взаимоотношений в человеческом обществе. Параметры "сложность" и "разнообразие" характеризуют ширину основания «пирамиды», которое увеличивается по мере снижения видимой жесткости в человеческих отношениях.

Так вот, как и в физике, так и в общественных отношениях, при движении от вершины к основанию «пирамиды» происходят структурные изменения. При этом, если рассматривать физику, то при движении от вершины пирамиды, свойства элементарных частиц не изменяются. Изменяются структуры из этих частиц. Причем в структурах нивелируется изначальная энергия частиц, что увеличивает степень свободы самих структур.

Если рассматривать человеческое общество, то при движении от вершины пирамиды к основанию инстинкты человека с течением времени не изменяются. Изменяется общественные взаимоотношения и общественные структуры. Что также увеличивает некоторые степени свободы.

Т.к. человеческие инстинкты со временем не меняются, они должны быть чем то скомпенсированы. Раньше, для того, чтобы их уравновесить использовали рабские отношения, или рубили головы. Сейчас, в капиталистическом обществе, сформировалась система, которая также уравновешивает эти инстинкты. Основу этой системы составляет экономический порядок. В рамках этого порядка степень напряжения на границе между человеком и системой не изменилась – т.к. инстинкты не исчезли и их все равно необходимо уравновешивать. Однако это напряжение как бы закапсулировалось внутри общественных экономических структур.

«Капсуализацию» можно пояснить следующим. В качестве примера капсуализации в физике можно привести образование атома водорода. При образовании атома водорода электромагнитное напряжение между электроном и протоном не исчезло, хотя атом снаружи стал нейтральным и не препятствует движению других нейтральных атомов. В общественных отношениях в качестве проявления «капсуализации» можно привести пример с ипотекой, как проявления части структуры экономического порядка. Отношения, связанные с ипотекой, такие же жестокие, как и отношения при рабовладельческом строе. Если плохо работаешь, хотя палками не бьют, но угрожают посадить в тюрьму или отобрать собственность. Однако эти отношения никак не влияют на отношения, связанные с демократизаций – не будешь-же устраивать революцию, в связи с тем, что «добровольно» взял кредит.

При этом, любая структуризация, как в физике, так и в общественных отношениях, создает новые степени свободы. Одной из таких степеней свободы стала демократизация общества. Образование степеней свободы, связанной с демократизацией, объясняется тем, что система принуждения к труду, которая использовалась в рабовладельческом обществе, стала не нужна, поскольку она менее эффективна чем экономическое принуждение и увеличивает нестабильность общества. Поэтому, рабовладельческий порядок принуждения исчез. При этом, как оказалось, демократизация не может изменить основу экономического порядка (не создает угрозы существованию экономическому порядку). Поэтому ее развитие в разных формах ни чем не сдерживалось.

-

-

-

-

-

-

-

-

«Овцебыки тоже проявляют солидарность, вставая в круг при виде волков. Но цементирует их общность не компактность информации, а борьба за выживание..»

Это также верно. Глубинная основа объединения человека в сообщества – это борьба за выживание. Шансы на вживание увеличиваются при объединении. При этом важно, чтобы члены сообщества хорошо понимали друг друга.

В Латвии в отличии от РФ худо бедно имеется и демократия и независимое правосудие. Возможно потому что демократия на самом деле не некая схема или форма, а культура, которую привезла эммигрантская диаспора из англо-саксонских стран. (В межвоенном периоде вся Прибалтика и Польша быстро стали диктатурами.) Но при этом жить весьма плохо. Скорее дело и в солидарности, всё как раз и происходит, как описано в этой теореме, поочеродно расправляясь, только еще стравив одних против других. И еще с запада властей хвалять за то что не щитаются негодованием население. Вот и население уежает. Так что нужна "солидарность", но не с принципом, мы все против этих гадов, а для достижение каких то пеобразований в обществе или благ.

Но лучше придерживатся "один за всех и все за одного." ИМХО, так более эфективно, так как не всегда получается обьединится. Например, тут общество в том числе в виде журналистов и юристов солидарно выступала против воли властей за выдачу одного хакера (Денис Чаловский) США. Потом этот хакер отблагодарив общество создав сайт регистрирующих ям на дорогах.

Правда, в Европе еще видно что принцип, кто больше кричит, того слушаем, приводит к далеко не оптимальному результату. Больше кричат специфические обьединения, которые только за свои узкие интересы, не думая об общем результате. Надо бы ввести понятие общего благо.

Вообще тема очень важна. Элементам надо бы больше писать об таких вот социальных изследований. Как это теорема. А в такое общество не вступал, не нужно мне идеологическое ядро.

п.с.

А национальная парадигма таки существует. И русская не самая худшая. И имхо в Латвии парадигму надо бы разбавить ее, иначе как происходит всё то, что происходило во времена Ливонии и герцогства Курляндского. Что они делают очень похоже, что пишут источники, как постоянная война между Рижским архиепископом и Ливонским орденом. Думаю и в России все так же похоже, например народность, простолюдины жыли лучше при самодержце царе батюшке, а элиты при шляхтечкой республике. И так же украинцы склонялись туда сюда, по классу.

А еще там поднята тема, что все люди разные, но важно чтоб каждый имел применение своих лучших способностей на общее. Короче, описали детям идеальный ЕС

http://ru.warhammer40k.wikia.com/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%

-

На самом деле, из того, что написал уважаемый Alef, я почти ничего не понял. Видимо сказываются культурные различия. В компьютерные игры я не играю, наверное, поэтому. Возможно, и мои тексты воспринимаются многими также непонятно.

Все-же есть общее понимание, например, вот здесь, из описания истории расы ТАУ в игровой вселенной Warhammer.

«Когда враги встретились, новоприбывшие, которые называли себя «эфирными», пригласили всех сесть. Под девственно-белой молодой луной они начали говорить. Таинственные незнакомцы объясняли, что умения каждого племени уникальны и должны применяться с пользой, и ещё они говорили о Высшем Благе, которого можно достичь, только если тау забудут свою вражду и начнут работать сообща. Двое незнакомцев говорили всю ночь; в их словах чувствовалась огромная сила. Когда над горизонтом выглянуло солнце, между враждующими сторонами было заключено перемирие.»

Я думаю, что для данного разговора была важна его тема «Обще благо». В тоже время, важно было другое. Важно, чтобы расы лучше понимали друг друга и не боялись друг друга. Это можно достичь только путем длительного общения. Поэтому не случайно, что переговоры длились всю ночь. На языке информационной гипотезы этносов этот процесс называется сближением мировоззренческих моделей восприятия мира представителями двух этносов (см. пост от 07.09.2015 19:43). (Мировоззренческая модель, это внутреннее отражение внешнего мира в мозгу человека. Человек воспринимает внешний мир на основе это модели, сопоставляя внешние объекты с объектами (образами) внутри этой модели. Модель позволят предсказывать будущие события во внешне мире. На основе модели человек планирует свое поведение. Если изменить модель, изменится поведение человека.)

«Фио’таун стал лишь началом. Вскоре появилось больше эфирных, их весть о Высшем Благе донеслась до каждого уголка планеты. Новая философия быстро завладела умами. Забросив междоусобные войны, тау начали процветать как никогда прежде. По всему материку появились прекрасно выстроенные поселения и города, торговые пути были восстановлены, а крылатые тау обеспечивали всюду скоростную связь.»

Вообще говоря, для меня не совсем понятен термин «Высшее благо». Если понимать Высшее благо как альтруизм или как готовность пожертвовать собственным благом ради чужого блага, то из известных религий ближе к идее «Высшего блага» Христианство. Из общественных отношений ближе социалистическое общество. Хотя эти общественные отношения, конечно, не является наиболее эффективным с точки зрения развития производительных сил. Поэтому для меня интересно, что в игровой вселенной понимается под Высшим благом.

.jpg)

Павел Чеботарев