Диагноз по изотопу углерода

Александр Рэмович Эльман,

кандидат химических наук

«Химия и жизнь» №12, 2013

Разобраться в работе такого сложного устройства, как наш организм, бывает совсем непросто. Чтобы найти неисправность, у нас берут кровь, облучают рентгеновскими лучами, заставляют глотать «кишку», отщипывают кусочки наших тканей на анализ и делают много других неприятных манипуляций. Между тем в последние 20 лет появились тесты на различные заболевания, похожие на те, что описывают в научно-фантастических романах. Человек выпивает стаканчик сока, потом выдыхает в трубочку и получает заключение врача. Но это не научная фантастика — во многих странах стали почти рутиной тесты со стабильным изотопом углерода 13С. Больному дают выпить раствор препарата, в состав которого входит изотоп 13С, и по содержанию 13СО2 в выдыхаемом воздухе определяют состояние того или иного органа — просто, точно и безопасно. Наконец созданы и российские препараты для такой диагностики.

Как это работает

Изотоп углерода 13С отличается от привычного по школьным задачкам изотопа 12С тем, что у него в ядре есть лишний нейтрон и оно чуть тяжелее. Но для нас главное, что этот изотоп — стабильный, как и 12С, а значит, абсолютно безопасный: не распадается и ничего не излучает. В природе он встречается повсюду наряду с обычным изотопом, но доля его около 1%. По его содержанию можно определить, в какой части земного шара рос тот или иной продукт («Химия и жизнь», 1999, №11–12). В теле любого человека доля 13С приблизительно та же; поэтому все мы содержим примерно по 200 граммов этого изотопа. Что же происходит, когда мы добавляем 13С извне?

Состояние организма при этом не меняется, идут те же биохимические реакции, что и всегда. Но после того как пациент проглотил специальное вещество, содержащее изотоп 13С в определенном положении молекулы, оно тоже подвергается биохимическим превращениям (метаболизму), и в результате образуется 13СО2. Кровь переносит молекулы углекислого газа в легкие, и его можно зарегистрировать в выдохе с помощью специализированных приборов (масс-спектрометров или ИК-анализаторов). Конечно, для каждого органа нужен свой препарат с меткой 13С, поскольку в разных органах происходят совершенно разные биохимические реакции.

Классический пример — уреазный дыхательный тест, с помощью которого можно определить, заражен ли желудочно-кишечный тракт бактерией Helicobacter pylori. Эта бактерия — главный виновник язв, гастритов и даже рака желудка (за это открытие Барри Маршаллу и Роберту Уоррену в 2005 году была присуждена Нобелевская премия). Поэтому если человек приходит в кабинет гастроэнтеролога с жалобами, то первое, что ему должны сделать, — тест на H. pylori. Уреазный тест работает так: больному дают выпить раствор мочевины, содержащей 13С. Если зловредная бактерия есть и она активна (а может быть и неактивной), то ее фермент уреаза разлагает мочевину до 13СО2 и аммиака (рис. 1). Через 20 минут больной выдыхает в пробирку, ее подсоединяют к прибору, и, если уровень 13СО2 в выдыхаемом воздухе выше, чем в норме (~1,1%), значит, надо бороться с хеликобактером. В 1996 году американский Комитет по контролю качества пищевых продуктов и лекарств (FDA), а также аналогичная организация в Евросоюзе (EMA, European Medicines Agency) приняли уреазный тест в качестве «золотого стандарта» диагностики H. pylori. Надо признать, это гораздо более щадящее исследование по сравнению с гастроскопией (глотанием зонда) и биопсией (отщипыванием кусочка тканей желудка).

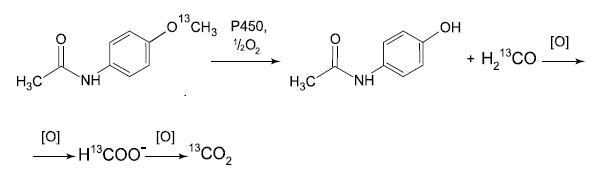

Еще один пример — болезни печени, в частности цирроз. Для того чтобы узнать, как работает печень, нужен другой маркер — метацетин, содержащий изотоп 13С. Печень разрушает его также с выделением 13СО2 (см. реакцию ниже). Если понаблюдать за изменением во времени содержания 13СО2 в выдохе пациента после приема этого 13С-препарата и сравнить его с такой же зависимостью для здорового человека, то можно судить не только о наличии заболевания, но и о том, как далеко оно зашло. Этот метод фармокинетики (она изучает метаболизм лекарств) используют в большинстве тестов. Обнаружить заболевание на ранней стадии тем более важно, что в этом часто единственный шанс на излечение (например, если речь идет о раке). Фармакокинетические зависимости 13С-метацетина (рис. 2) позволяют с высокой точностью определить параметры печени, оценить, как быстро она выводит токсины, и даже ее массу, что существенно после операции, когда часть этого жизненно необходимого органа удалена. Фактически метод показывает, как работают ферментные системы печени. Математические модели, разработанные российскими учеными, позволяют различать все степени циррозов (а их четыре), гепатита и других заболеваний.

Что могут «метки»

С помощью различных 13С-препаратов можно обнаружить не только заболевания желудка и печени, но и кишечника, поджелудочной железы, болезни кровеносной, эндокринной и легочной систем, центральной нервной системы, а также опухоли (рис. 3).

Октаноат натрия и каприловую кислоту с 13С-меткой применяют, чтобы исследовать перистальтику желудка и получать другие 13С-препараты. Бикарбонат натрия используют для определения кислотности желудка, диагностики гиперкапнии (легочное заболевание, вызываемое повышением уровня углекислого газа в крови), изучения энергетического обмена в организме и назначения диетического питания. Формиат натрия — для диагностики функции печени. С помощью 13С-глюкозы можно легко диагностировать диабет: у этих пациентов глюкоза не разлагается и 13СО2 не выделяется. Есть также биомаркеры с двумя и более атомами 13С в молекуле, например, (13С3-карбонил)триоктаноин используют для диагностики функции поджелудочной железы (как она расщепляет жиры); при этом чувствительность метода вследствие увеличения числа меток 13С увеличивается.

Сейчас на счету 13С-диагностики уже десяток заболеваний, и постоянно идет разработка новых методик. В перспективе — диагностика самых опасных недугов, которые не дают покоя человечеству: различные виды рака, болезни Альцгеймера, Канавана (генетическое поражение мозга), заболевания сосудистой, эндокринной и других систем.

Дыхательные тесты не только не травмируют человека (то есть неинвазивны, как говорят медики). Они очень точны и специфичны (до 100%), то есть свидетельствуют о состоянии данного конкретного органа. В западных странах такую диагностику применяют уже почти 20 лет, она давно стала привычной массовой процедурой. Только в США за год проводят 5–7 млн 13С-дыхательных тестов (в мире около 10 млн). Врачи используют все новые 13С-биомаркеры, и список доступных препаратов постоянно расширяется.

Сегодня производятся сотни наименований 13С-продуктов, и стоят они очень дорого (до тысячи долларов и больше за грамм). Чаще всего применяют 13С-мочевину, 1-13С-каприловую кислоту, (13С-метокси)метацетин, 1-13С-октаноат натрия, (13С3-карбонил)-триоктаноин, 1-13С-D-глюкозу, 13С-бикарбонат натрия, 13С-формиат натрия и другие препараты.

В России такая изотопная диагностика отсутствует, поскольку нет зарегистрированных препаратов, приборов и методов проведения медицинских тестов. В какой-то момент лед тронулся, и с 2007 по 2012 год наша страна сильно продвинулась вперед в создании собственных диагностических препаратов, приборов и медицинских методик. Конечно, это стало возможным только благодаря тому, что Россия производит высококачественное изотопное сырье — оксиды 13С-углерода (13СО2 и 13СО) с химической и изотопной чистотой более 99%.

Надо сказать, что разработка подобных препаратов — непростая задача. Вначале надо с нуля придумать такую методику синтеза, которая обеспечивала бы введение изотопа 13С в определенное положение нужной молекулы с минимальными потерями изотопного сырья. Кроме того, синтезы должны быть малостадийными, иметь низкий коэффициент расхода изотопного сырья, а также предусматривать возможность его сбора и хранения для повторного использования. При этом нужно иметь много разных диагностических препаратов, меченных изотопом углерода, — для каждого заболевания свой. За пять лет наши химики создали оригинальные методы синтеза около 20 диагностических препаратов. Именно оригинальные — публикаций на эту тему практически нет. Помимо химиков — сотрудников ГНЦ «НИОПИК», компании «Ростхим», ИОХ им. Н. Д. Зелинского РАН, «Объединенного центра исследований и разработок», МИТХТ им. М. В. Ломоносова — в исследованиях принимали участие Институт медико-биологических проблем РАН, ЦНИИ гастроэнтерологии, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Российский онкологический научный центр им. Н. Н. Блохина РАМН и другие известные научные центры. Благодаря такому содружеству и использованию синтезированных нами препаратов, были отлажены отечественные изотопные анализаторы для дыхательных тестов и отработаны методики диагностики опаснейших болезней (рака, язвы, гастрита, цирроза). Осталось только официально зарегистрировать новые препараты и методики. А вот это, к сожалению, гораздо более сложная задача, чем их разработка...

Расширение возможностей

Диагностика болезней по выдыхаемому воздуху — не единственная возможность, которую дает изотоп углерода 13С. Есть гораздо более серьезные перспективы. В живых организмах постоянно происходит обмен веществ, или метаболизм. Для здорового тела и его клеток характерны определенные концентрации метаболитов, но, если клетки заболевают или начинается рост опухоли, содержание метаболитов существенно изменяется. Однако обнаружить эти изменения бывает весьма и весьма непросто.

И здесь 13С позволяет увидеть невидимое. Физикам и химикам давно известно, что ядро этого изотопа имеет магнитный момент, то есть работает как миниатюрный магнитик. А значит, его можно обнаружить, если поместить в магнитное поле. Это свойство веществ, меченных изотопом 13С, используется в науке для определения их строения, изучения превращений и для решения многих других полезных задач с помощью ядерного магнитного резонанса (метод 13С-ЯМР). Если пометить наши метаболиты изотопом 13С, то их можно будет не только увидеть в магнитном поле, но и определить концентрации. Как это сделать, не причинив вреда пациенту? Нужно ввести в организм какой-либо естественный 13С-биомаркер, принимающий участие в обмене веществ, например 13С-глюкозу. Тогда метка 13С вскоре сама перераспределится между веществами, участвующими в цепочке метаболизма, и мы сможем измерить их содержание с помощью томографа (или масс-спектрометра).

Да, в данном случае, в отличие от диагностики по выдоху, нужны томографы. Но этот метод во многих случаях более информативен в сравнении с обычной протонной томографией и значительно дешевле, чем позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), которая сейчас используется для тех же целей. Кроме того, для ПЭТ нужны радиоактивные вещества, а значит, есть жесткие ограничения по времени, поскольку многие радиофармпрепараты быстро распадаются и теряют свою активность; необходимы также синхротроны, которые занимают целое помещение.

В мае 2012 года журнал “Science” (2012, 336, 1040–1044, DOI:10.1126/science.1218595) опубликовал данные о скорости поглощения и выделения 111 различных метаболитов для 60 видов опухолей. Проанализировав этот большой материал, специалисты установили, каким видам опухолей соответствуют те или иные соотношения метаболитов. Появились даже так называемые карты метаболитов, или SIDMAP (Stable Isotope-based Dynamic Metabolic Profiling). Например, клетки, пораженные меланомой (рак кожи и слизистых), выделяют на порядок больше аминокислоты аденозина, чем клетки с лейкемией (рак крови). А другого метаболита — орнитина, при всех видах опухолей выделяется в сотни раз больше, чем аденозина.

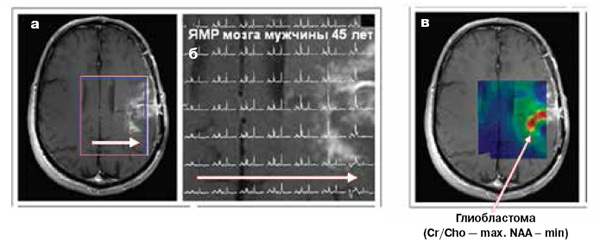

а — МРТ-снимок области мозга;

б —совокупность спектров 13С-ЯМР 13С-меченых креатина, холина и N-ацетиласпартата в обследованной области. В направлении стрелки сигналы креатин/холин растут, (Cr/Cho) N-ацетиласпартата (NAA) — падают;

в — изображение опухоли после математической обработки спектров

Многие значения концентраций метаболитов для разных видов рака исследователи получили именно с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса на ядрах 13С, и это оказалось весьма информативным. Так, при раке легких в пораженных клетках, в отличие от здоровых, очень много молочной и янтарной кислот, глютаминовой и некоторых других аминокислот, тогда как концентрации глюкозы, наоборот, понижены. С помощью 13С-ЯМР установлены многие характерные значения уровней метаболитов для рака груди, мозга, печени, толстой кишки, яичников, простаты.

Но если можно исследовать, то можно и ставить диагноз! Сейчас это проверяют, главным образом, на животных — крысах, мышах, собаках (рис. 5). Однако есть отдельные публикации, которые подтверждают применимость такой методики и для людей. В частности, записывая сигналы ЯМР 13С-креатина и 13С-холина после введения пациенту 13С-глюкозы, удалось получить четкое изображение опухоли мозга (глиобластомы), в то время как на обычной томограмме эта опухоль была не видна (рис. 4). Специальная математическая обработка сигналов 13С-ЯМР меченых метаболитов дает цветные изображения опухолей, и в будущем это облегчит работу врача.

а — изображение лимфомы, привитой мыши;

б — опухоль повышает кислотность среды и может быть обнаружена с помощью 13С-бикарбоната натрия (NaH13CO3)

В настоящее время этот метод за рубежом находится в стадии доработки: конструируют датчики для обследования человека (например, для исследования мозга удобен датчик в форме подголовника, возможно, со временем появятся и другие), изучают режимы записи резонансных сигналов, разрабатывают методики введения 13С-препаратов (внутривенно или с помощью обычной таблетки или раствора). Поскольку для записи спектров 13С-ЯМР используют обычные серийные томографы, внедрение метода не за горами. Тогда появится возможность увидеть в организме то, что не под силу обычному МРТ, не прибегая к рентгеновским лучам (компьютерная томография), радиоактивности (ПЭТ) или иным сильным, а порой и разрушительным воздействиям.

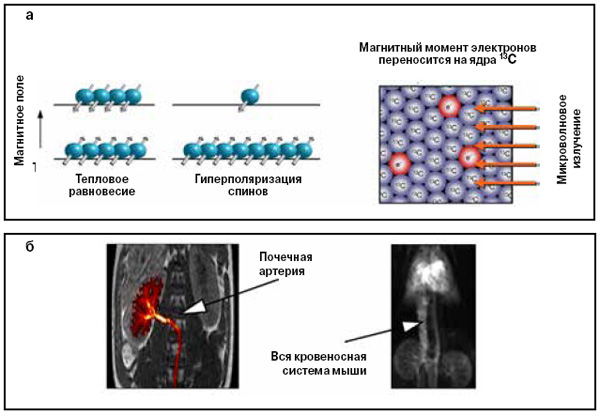

Впрочем, и этим возможности изотопа 13С не исчерпываются. Уже более десяти лет известно, что если 13С-продукт подвергнуть гиперполяризации, то есть намного увеличить количество ядер 13С, ориентирующих свои магнитные моменты вдоль магнитного поля (в обычном состоянии доля таких ядер невелика), то чувствительность 13С-магниторезонансной диагностики сильно увеличивается. А точнее, после гиперполяризации интенсивность сигнала увеличивается в 10 000–100 000 раз. Это позволяет получать снимки внутренних органов порой даже более качественные, чем обычные снимки МРТ (рис. 6). Дело в том, что обычный метод МРТ основан на магнитном резонансе ядер водорода воды, из которой все мы состоим на 80%, поэтому на снимках трудно отличить опухоли от, например, отеков — ведь они тоже дают только протонный сигнал. Кроме того, обычным методом МРТ невозможно наблюдать процессы метаболизма.

а — принцип гиперполяризации спинов 13С: при тепловом равновесии только часть магнитных моментов ядер углерода направлена по полю, а после обработки микроволновым облучением число таких ядер резко возрастает;

б — 13С-МРТ снимки: впрыскивание 13С-маркера по катетеру в почечную артерию свиньи (слева) и кровеносная система мыши после внутривенного введения гиперполяризованной 13С-мочевины (справа)

Сейчас метод 13С-ЯМР с гиперполяризацией активно развивается за рубежом, при этом даже используются современные российские устройства, в частности, СВЧ-генератор ELVA-1 из Санкт-Петербурга. К 13С-биомаркеру добавляют стабильный свободный радикал (вещество с неспаренными электронами), смесь помещают в сильное магнитное поле при низкой температуре, для чего используют магнит от серийного томографа, и облучают СВЧ. Вещество замерзает, и происходит его гиперполяризация за счет передачи магнитного момента с неспаренных электронов радикала на ядра 13С-биомаркера. Затем препарат быстро размораживают и вводят пациенту.

Вообще-то препараты с изотопом 13С нужны не только медикам. Их используют в криминалистике, судебно-медицинской экспертизе, космической медицине, антидопинговом контроле, экологии, геологии, геофизике, при изучении биосинтеза и эволюции живых организмов, при защите патентных прав на химические технологии, при изучении механизмов химических реакций и во многих других научных исследованиях — везде, где нужны маркеры и можно обойтись без опасных радиоактивных изотопов. Поэтому методики синтеза соединений, меченных изотопом 13С, — ценнейшее ноу-хау. А вслед за 13С обязательно придет очередь других стабильных изотопов — 10B, 11B, 28Si, 33S, обладающих другими ценными свойствами.

Российское производство изотопов — крупнейшее в мире, а многие другие страны вынуждены импортировать эти продукты. До настоящего времени мировыми монополистами по производству препаратов, меченных 13С, остаются две компании, находящиеся в США, — “Isotech” (подразделение “Sigma-Aldrich”) и “Cambridge Isotope Laboratories”, у которых эту продукцию приобретают многочисленные исследовательские центры и фирмы. Сейчас и у нас разработаны методы синтеза подобных препаратов, весьма востребованных на мировом рынке. К сожалению, нынешнее правительство Москвы прекратило финансирование этих работ, но если, несмотря на это, удастся довести дело до конца, то в нашей стране появятся свои современные и общедоступные методы диагностики.

Рис. 1. Уреазный дыхательный тест — «золотой стандарт» диагностики Helicobacter pylori. Ее фермент уреаза разлагает мочевину до СО2 и аммиака. Процесс протекает в четыре этапа, показанных на рисунке