Мариан Смолуховский — всесторонняя личность

М. Немец

«Квант» №3, 2012

В 1906 году в немецком научном журнале «Анналы физики» (Annalen der Physik), самом престижном в то время, вышла статья «Очерк кинетической теории и мутных растворов». Ее автором был Мариан Смолуховский, 34-летний профессор теоретической физики Львовского университета. Эта работа была инициирована статьей Альберта Эйнштейна «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц, требуемом молекулярно-кинетической теорией теплоты», опубликованной в том же самом журнале в 1905 году. Как следует из научной переписки Смолуховского со знаменитыми физиками рубежа XIX–XX веков, а также из его ранних работ, данная публикация стала итогом исследований, продолжавшихся с 1900 года. Опубликованные в 1906 году результаты автор имел еще тремя годами раньше. Причиной возникшего промедления была осторожность Смолуховского, ожидавшего более надежных экспериментальных результатов. Взаимодополняющие друг друга работы Эйнштейна и Смолуховского, объяснившие броуновское движение, которое было загадкой с 1827 года, оказались ключевыми для физиков и химиков в споре о реальном существовании атомов. В настоящее время даже не для специалистов очевидно, что микроструктура Вселенной дискретна и состоит из невидимых атомов и молекул. Этот факт и есть фундамент нашего знания о строении вещества, подтверждающийся экспериментально в каждой физической и химической лаборатории. Сегодня мы уже умеем экспериментально изучать даже единичные атомы!

В настоящее время мы знаем, что Эйнштейн интересовался одной из ранних работ Смолуховского, определенное влияние которой на статью Эйнштейна по поводу броуновского движения удалось проследить историкам науки. Дело выглядело так. Мариана Смолуховского попросили, чтобы он написал статью для мемориального тома, посвященного шестидесятилетию со дня рождения Людвига Больцмана. Эта мемориальная книга вместе со знаменитой, смелой работой Смолуховского под названием «О нерегулярностях в распределении частиц газа и их влиянии на энтропию и уравнение состояния» была опубликована в 1904 году. В этой статье доказано, что существуют возможности наблюдения неоднородностей плотности (флуктуаций плотности) в газе. Современные исторические исследования научных работ А. Эйнштейна указывают на видимое влияние статьи М. Смолуховского 1904 года на работу Эйнштейна 1905 года о броуновском движении. Более того, известно, что Эйнштейн рецензировал статьи из упомянутого тома, посвященного Больцману, для журнала «Анналы физики». Отсюда можно заключить, что Эйнштейн читал помещенную там работу Смолуховского, так что влияние статьи польского физика на его работу не составляет загадки. Надо еще раз подчеркнуть вышеуказанные факты, потому что они малоизвестны.

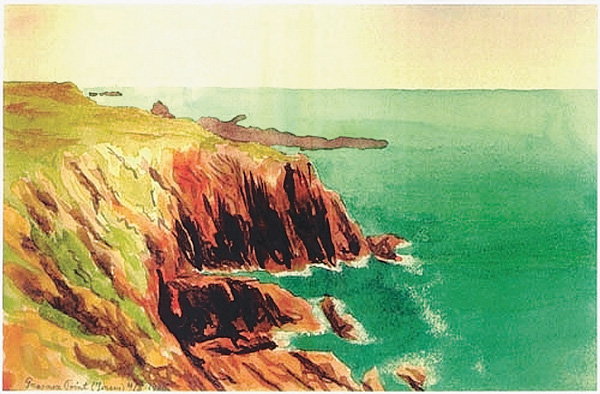

Разрешение проблемы броуновского движения — не единственная заслуга героя нашей статьи для современной науки. Разработанные Смолуховским теории критической опалесценции (оптического явления, заключающегося в резком усилении рассеяния света чистыми жидкостями и газами при достижении критической точки), голубого цвета неба и флуктуаций послужили основой для первых убедительных экспериментальных подтверждений атомного строения вещества. Однако М. Смолуховский и его научные достижения — это не только история физики. Его необыкновенная личность, творческий подход к разным областям жизни, а также разносторонние умения и навыки — альпинизм, лыжный спорт, игра на рояле, акварельная живопись — требуют более близкого знакомства с биографией этого человека.

Мариан Смолуховский родился 28 мая 1872 года в городе Вордербрюль под Веной в польской семье Вильгельма Смолуховского — юриста, высокого чиновника в канцелярии австрийского императора Франца Иосифа — и его жены Теофилы Щепановской. Мариан и его старший брат Тадеуш окончили знаменитую венскую Терезианскую мужскую гимназию, которую посещали дети аристократов и высшего чиновничества Австро-Венгерской монархии. Кроме нормальных учебных предметов, а также изучения иностранных языков (латынь, греческий, английский), в Терезиануме было очень много занятий по физической культуре: плавание, муштра, верховая езда, фехтование. Программа дня гимназии была точно определена и строго соблюдаема (например, позавтракать надо было в течение 8 минут). Всё это делалось с целью воспитания и подготовки к систематической и прилежной дальнейшей работе.

В первые годы школьного обучения Мариан увлекался гуманитарными предметами, а потом — астрономией. Благодаря встрече с великолепным учителем физики А. Хёфлером у него возник интерес к физике и вообще к естествознанию. Через много лет Смолуховский шутливо попрекал своего учителя, что по его вине он стал физиком: «Благодаря Тебе я научился почитать физику, математику и философию как наиболее милые предметы». Братское «Ты» в этом высказывании было привилегией для способнейшего и любимого воспитанника.

Кроме школы очень важную роль в развитии Мариана сыграла его семья. Прежде всего мать, которая была культурной и музыкально одаренной женщиной, а также ее сестра Бенигна Вольска. Благодаря этим двум женщинам Мариан начал интересоваться музыкой и изобразительными искусствами. Бенигна Вольска жила недалеко от Флоренции. Почти ежегодно во время каникул Мариан гостил у тети и ее мужа в Италии. Близость великолепного искусства Флоренции, совместные музыкальные занятия (Мариан играл на рояле) развивали артистический талант и эстетическую впечатлительность мальчика и юноши. В Вене ближайшими товарищами по музыкальной деятельности Мариана были прекрасно поющая мать и его друг — молодой музыкант и композитор Гуидо Петерс. Смолуховский с удовольствием и знанием дела принимал участие в музыкальных событиях и стал квалифицированным и полным энтузиазма пианистом. Особенно он ценил музыку Бетховена и Вагнера, а также сочинения Малера и Франка.

Братья Смолуховские каждый школьный год заканчивали с отличием. Обучение в Терезианской гимназии способствовало знакомству Смолуховского с немецкой культурой. С другой стороны, семейный дом обогащал его польскими культурными традициями. Это создавало некую дистанцию от принятых в данной среде взглядов, которой в других условиях трудно было бы добиться, и способствовало выработке самостоятельности и независимости суждений.

Мариан Смолуховский получил аттестат зрелости с отличием в 1890 году после девятилетней учебы. В свои школьные годы он брал частные уроки по дифференциальному и интегральному исчислению, аналитической геометрии и теоретической механике. Это позволило ему поступить на философский факультет Венского университета сразу на третий курс обучения. В качестве основных предметов он выбрал физику и математику. Учителями Смолуховского в Венском университете были известные физики того времени Дж. Стефан и Ф. Экснер. Среди них не было Л. Больцмана, потому что он пребывал в то время еще в Мюнхене и начал работать на кафедре Венского университета только с 1895 года. Однако Больцман сыграл решающую роль в развитии научных физических взглядов Смолуховского благодаря своим научным статьям, переписке и будущим непосредственным встречам. Первая научная работа М. Смолуховского вышла в 1893 году в сборнике трудов Венского университета. Это была экспериментальная статья, посвященная внутреннему трению в жидкостях. Кандидатская диссертация на тему «Акустические исследования упругости мягких материалов» была опубликована в том же самом сборнике в 1894 году. Присуждение ученой степени состоялось в 1895 году, диссертация была удостоена высшей именной награды Императора и перстня с бриллиантом.

Благодаря пособию родителей, а также небольшой стипендии Венского университета Смолуховский проводил много времени в научных командировках. Денег у него было мало, но расчетливость позволила Мариану почти два года вести как экспериментальные, так и теоретические исследования в ведущих лабораториях Европы. Сначала он работал в Париже в лаборатории Нобелевского лауреата по физике Г. Липпмана над проверкой закона Клаузиуса, гласящего о зависимости интенсивности теплового излучения от среды, в которую помещено излучающее тело. Потом на протяжении восьми месяцев Смолуховский вместе с Дж. Битти и лордом Кельвином изучал в лаборатории в Глазго влияние рентгеновских лучей на электропроводность газов. С мая до августа 1897 года Мариан работал в берлинской лаборатории Э. Варбурга, где изучал теплопроводность в разреженных газах. Во всех этих научных центрах Смолуховский оставил о себе память как об исключительно способном экспериментаторе и теоретике. Так, результаты исследований, полученные в лаборатории Варбурга, были в то время одними из чрезвычайно немногих подтверждений правильности кинетической теории газов. Однако в этой работе нет атомистических основ. Автор представляет проблему чисто феноменологически, независимо от кинетической теории, лишь осторожно упоминая о возможности формулировки результатов на атомистическом языке. Кинетическая теория вещества станет позднее главным направлением научной работы Смолуховского.

В 1898 году Смолуховский получил ученую степень доктора наук и стал приват-доцентом Венского университета. Радость молодого доцента разделяла как семья, так и университетская среда. Научные надежды на Смолуховского возлагали не только его университетские учителя, но и сам Людвиг Больцман — великий предшественник кинетической теории газов.

Надо сказать, что Мариан Смолуховский помимо музыки увлекался еще и альпинизмом. Пристрастие к горным экскурсиям он воспринял от своего отца и старшего брата Тадеуша. Когда ему было 13 лет, он вместе с Тадеушем перешел Заврат и Польский хребет в Татрах. В 1890–1893 годах Тадеуш и Мариан с товарищами осилили 24 новых скальных маршрута, 16 из которых были первыми пиковыми восхождениями. В 1894 Мариан отправился в Западные Альпы, где покорил несколько известных горных вершин. Однако новые обязанности во Львовском университете и брак с Софией Баранецкой, очаровательной дочерью профессора математики Ягеллонского университета, прервали альпинистские экспедиции. Во время работы во Львове, а потом в Кракове Смолуховский занимался высокогорным лыжным спортом в Татрах и Восточных Карпатах.

В мае 1898 года Смолуховский занял должность приват-доцента в университете Львова, уже на следующий год стал экстраординарным профессором по теоретической физике, а в 1903 году — полным профессором. В то время он был самым молодым профессором Габсбургской монархии. Смолуховский проявил себя как замечательный преподаватель и педагог. Он предложил изменения в системе университетского обучения, в то время в большинстве университетов незнакомых, в виде упражнений к лекциям. Основным достоинством лекций Смолуховского была их прозрачность вместе с исчерпывающим подходом к данному вопросу. Его лекции слушали также студенты других направлений университета.

В научной деятельности Смолуховский жаловался на провинциализм Львова и отсутствие коллег должного уровня, с которыми он мог бы обсуждать свои новые результаты. Он в одиночку поддерживал оживленные научные контакты и сотрудничество с выдающимися учеными Европы. Эти контакты облегчало знание Смолуховским многих иностранных языков. Например, один из датских ученых был приятно удивлен, когда узнал, что Мариан читал его статьи на датском языке. Смолуховский часто ездил в Вену (где работал его ближайший друг и выдающийся физик Ф. Хазенёрль), Гёттинген, Варшаву (которую называл малым Парижем из-за высокого уровня культурной жизни) и британский Кембридж (где девять месяцев сотрудничал с Дж. Дж. Томсоном и Э. Резерфордом — Нобелевскими лауреатами). Он общался также с А. Эйнштейном в связи с теорией броуновского движения, которую они оба и создали. Во Львов специально приезжал проницательный физик из Лейдена П. Эренфест, чтобы обсудить актуальные научные проблемы со Смолуховским. Мариан Смолуховский интересовался также физикой в Российской империи. Об этом, например, свидетельствует письмо 1912 года, которое он направил в Московское физическое общество после смерти профессора Московского университета Петра Лебедева, создателя первой русской физической школы (надо заметить, что научная деятельность Лебедева не была связана с работами Смолуховского).

Смолуховский работал интенсивно, ежегодно публикуя в среднем пять статей в научных журналах на немецком, французском и английском языках. Именно в это время возникли уже упомянутые выше теории флуктуаций плотности, броуновского движения, критической опалесценции, а также вышли из печати статьи, посвященные термодинамике. Кроме того, следует отметить, что Смолуховский публиковал научные работы и в других областях науки, например об атмосфере Земли и планет, о возникновении складчатых гор, о нескольких вопросах в области аэродинамики, о явлении электроосмоса. Эти работы пользовались большим интересом и признанием современников.

В 1913 году Смолуховскому предложили кафедру экспериментальной физики в Ягеллонском университете. Смолуховский был теоретиком, но у него хватало квалификации для управления кафедрой экспериментальной физики. Ранее он был автором или соавтором нескольких блестящих экспериментов, проведенных в известных европейских лабораториях. Краков и Ягеллонский университет были также провинциальными по сравнению с Веной, однако Смолуховский принял предложение, потому что из Кракова было ближе до научных центров Европы. Пребывание в Кракове привело к появлению необычайно важных работ, представляющих взаимосвязь между кинетической теорией и термодинамикой, теорию осаждения частиц в поле силы тяжести, основой которой был вывод уравнения, называемого сегодня уравнением Смолуховского, а также теорию коагуляции коллоидов. Смолуховский чрезвычайно активно занимался также проблемами обучения. В это время написаны основные главы дидактического пособия (которое он готовил несколько лет) под названием «Справочник для самоучек». Вышеуказанное заглавие может ввести в заблуждение будущего читателя. Согласно заметке в «Справочнике», Смолуховский каждого изучающего физику признавал самоучкой. В части, посвященной элементарному обучению, Смолуховский определил такие основные дидактические цели: во-первых, обучение способности наблюдения, во-вторых, самостоятельное логическое умозаключение на основе наблюдений. Он считал, что достижение вышеназванных целей возможно только во время учебы, опирающейся на наблюдения и эксперименты. Смолуховский выступал против усвоения знаний по физике «через посредничество печатной бумаги». Он говорил, что если учитель будет учить «догматично и чисто по книжкам» — то лучше, чтобы он вовсе не учил. Смолуховский был человеком сдержанным, однако в этом случае он писал с возмущением о системе обучения, которая «одурачивает» и «уничтожает врожденные способности». Только на третьем месте перечислил он ознакомление ученика с основными законами природы и мало ценил знания, выученные наизусть. Об этом свидетельствуют такие слова Смолуховского: «Физику не надо знать, но надо знать, где искать». Во время доклада на Съезде польского учительства в мае 1917 года Смолуховский представил достоинства точных наук, подчеркивая, что речь идет не только об их полезности, но и о том, что с древнейших времен они были «противоядием против слепой веры в авторитеты, против раболепия умов... Они ведут борьбу с ложью и фразами-болезнями, которые точат наше общество и деформируют наш литературный язык.» Трудно не заметить в этом анализе теории обучения метких замечаний, актуальных и ныне.

В 1916 году Смолуховский прочитал три лекции в Гёттингене, которые до сих пор остаются основополагающим введением в проблемы броуновского движения и молекулярных флуктуаций. В том же году он получил предложение переехать в Венский университет. Он согласился после некоторых колебаний, но дело распалось по национальным причинам. Сходное предложение поступило из Варшавы. В такой ситуации Ягеллонский университет предложил Смолуховскому (желая его «остановить») звание ректора. К сожалению, в августе 1917 года Смолуховский заболел дизентерией и 5 сентября 1917 года умер в возрасте чуть более 45 лет. Посмертные воспоминания о Смолуховском написали физики такого уровня, как Альберт Эйнштейн и Арнольд Зоммерфельд. В последующие годы два многолетних научных сотрудника Смолуховского получили Нобелевские премии по химии — Рихард Зигмонди в 1925 году и Теодор Сведберг в 1926 году.

Не только статьи Смолуховского, посвященные разрешению проблемы броуновского движения, сыграли фундаментальную роль в развитии физики. Также ценны его работы, написанные в конце жизни. Особенно актуальное значение имеет так называемый мысленный эксперимент, предложенный Смолуховским в 1912 году. Этот эксперимент, связанный со вторым законом термодинамики, относится к возможности получения «полезной» работы из броуновского движения. Позднее он был популяризирован и расширен Ричардом Фейнманом в его известных лекциях по физике и стал импульсом к развитию модели броуновских двигателей.

Публикация 1914 года об ограничениях второго закона термодинамики, которая основывалась на докладе, сделанном Смолуховским в Гёттингене, повлияла на развитие квантовой механики, конкретно — на теорию измерений фон Неймана. Об этом прекрасно написал в книге «Эволюция понятий квантовой механики» известный американский историк науки Макс Джаммер: «Идея Смолуховского о разуме, постоянно осведомленном о мгновенном состоянии динамической системы и поэтому могущем нарушать второй закон термодинамики, не совершая никакой работы, была, вероятно, самым первым логически неопровержимым умопостроением на тему воздействия разума на материю. Оно, как мы видели, проложило путь к далеко ведущему заключению фон Неймана о том, что невозможно полным и последовательным образом сформулировать законы квантовой механики без обращения к человеческому сознанию».

Уравнения Смолуховского, разработанные им теоретические основы и вычислительные методы стали фундаментом статистической физики и особенно важной сегодня ее отрасли, называемой теорией стохастических процессов, развиваемой как физиками, так и математиками. Применения уравнений Смолуховского простираются от физики (как макроскопических, так и субатомных систем) и химии до биологии и технических наук. Многочисленны и практические применения модели Смолуховского, например — индустриальное очищение воды, коагуляция молока, возникновение гелевых барьеров, агрегация гранулоцитов, адгезия лейкоцитов, рост нанотрубок и многое другое.

Мариан Смолуховский как гениальный ученый оставил великолепное наследие. Но прежде всего он был всесторонним человеком. В своей короткой 45-летней жизни он нашел также время, чтобы быть счастливым мужем и отцом двоих детей, играть на рояле, писать акварельную живопись, ходить на лыжах, а также принадлежать к числу знаменитых высокогорных альпинистов.

-

Не гелиевые барьеры, а гелевые. Статфизический аппарат, использующийся для объяснения адгезии лейкоцитов, крайне примитивен, даже если речь идёт о столь неожиданных эффектах как переход качение->арест лейкоцита или его сальтации. Обычно ограничиваются простейшими моделями связей биологической адгезии наподобие белловской. Собственно, я затрудняюсь вспомнить более тонкие модели, хотя я как раз занимался этой узкой областью, и вроде бы, с темой знаком как немногие.

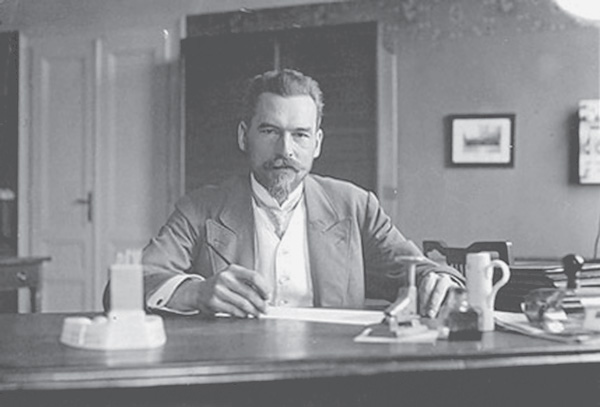

Мариан Смолуховский (1872–1917)