От кризиса возможностей к кризису потребностей

Игорь Гермогенович Поспелов

член-корреспондент РАН,

ВЦ РАН имени А. А. Дородницына

«Экология и жизнь» №3, 2010

Начало. Продолжение

Работа выполнена при поддержке программ фундаментальных

исследований ОМН РАН № 3 и РАН № 14.

Особенности современного мирового кризиса

Читатели журнала уже знакомы с работами по моделированию российской экономики, которые проводятся в отделе математического моделирования экономических систем в Вычислительном центе им. А. А. Дородницына РАН под руководством академика А. А. Петрова.1 Глобальный экономический кризис стал суровым полигоном для испытаний методов моделирования, поскольку во всех экономических процессах наблюдается резкий слом сложившихся тенденций:

- 1992–1999 гг. были периодом процветания американской экономики, когда США импортировали умы и успешно экспортировали технологии. Материальные ресурсы покупались за границей, а основная масса населения занималась обслуживанием друг друга.

- В 2000 г. выяснилось, что ввиду насыщения рынков развитие IT-технологий уже не способно «тянуть за собой» всю американскую экономику — рост курса акций IT-компаний обернулся «пузырем». Однако этот «пузырь» был образцово «сдут» за счет скупки своих акций крупными компаниями следующего уровня новизны технологий.

- После этого попытались стимулировать экономику монетарными методами — снижали процентную ставку в расчете на то, что какая-нибудь другая отрасль пойдет в рост за счет дешевых денег. Но такой отрасли не нашлось, несмотря на то что учетная ставка, т. е. процент, под который Федеральная резервная система (ФРС, Центральный банк США) кредитует коммерческие банки, была снижена в 7,5 раза до 0,25% годовых!

- Доведя до абсурда в 2000–2003 гг. монетарную политику и не достигнув успеха, власти США фактически обратились к казалось бы навсегда отвергнутым в 1980-е годы кейнсианским методам стимулирования экономики увеличением бюджетного дефицита: началась война в Ираке (в 2003 г. США пошли в Ирак вовсе не за дешевой нефтью, которую проще было получить у Хусейна и которая в результате войны предсказуемо вздорожала раза в три.)

- Кейнсианский метод сработал: экономика (и процент) начали расти в 2004–2006 гг. Но этот искусственный рост не был подхвачен другими отраслями, и ипотечные кредиты, набранные в период низких процентных ставок, оказались невозвратными.

- Ипотечный кризис 2006 г. был смягчен и «размазан» производными бумагами, которые диверсифицируют риски вложений — убытки от ипотеки были временно компенсированы доходами от бурного роста цен на ресурсы (нефть, металлы, продовольствие).

- В 2008 г. рост рынков ресурсов тоже обернулся «пузырем», который уже нечем было скомпенсировать. Началось падение экономики в мировом масштабе.

Эта логичная картина, однако, оказывается гораздо более странной, если взглянуть на нее в целом, так сказать, «сбоку». Часто основной причиной кризиса называют чрезмерную задолженность США (плата «бумажками» за реальные ресурсы). Но надо заметить, что:

а) эти «бумажки» все берут с большим удовольствием;

б) основной долг США — внутренний (в 5 раз больше внешнего), а импорт США составляет всего 10–12% ВВП против 20–30% ВВП у большинства других стран;

в) долги в США считаются ненормально большими еще с 1950-х;

г) если бы США допустили инфляцию, такую как сейчас в России, от этих долгов ничего не осталось бы уже через несколько лет.

Поэтому, с нашей точки зрения, ключевой момент состоит в том, что ни монетарное, ни кейнсианское стимулирование не открыли нового «мотора» в экономике США, такого, какими были автомобили в 1920-х, дороги и дома в 1930-х, самолеты в 1950-х, ЭВМ в 1960-х, ракеты в 1970-х, персональные компьютеры в 1980-х, телекоммуникации в 1990-х. А это значит, что случился совсем не тот кризис, какого ждали!

Все ожидали кризиса возможностей (исчерпания ресурсов), а случился кризис потребностей (исчерпание стимулов к росту). Экономика «золотого миллиарда» физически расти может, но не хочет. При этом виртуальная экономика оказалась устойчивее реальной — продовольствие, топливо, металлы, золото оказались избыточными и потеряли в цене гораздо больше, чем услуги и информация. Даже в финансовой области рухнуло то, что испокон веков считалось самым надежным вложением — ипотека, т. е. кредит реальному лицу под реальный залог, а, например, кредиты на раскрутку сайтов с рекламой пока что выплачиваются. Чем дальше в технологической цепочке от базовых отраслей находится производство, тем меньше оно страдает от кризиса.

Причина та же, по какой двух-трехкратное изменение цен на энергию и металлы почти не сказывается на цене автомобилей. В себестоимости современного автомобиля расходы на дизайн, контроль качества и рекламу составляют гораздо большую долю, нежели материальные затраты. Тот новый продукт, который люди хотят потреблять и за который они готовы платить деньги, — добавленная стоимость — создается нынче не столько на поле или на фабрике, сколько в КБ, в ОТК и в магазине.2

Сейчас трудно сказать, чем всё это может кончиться, особенно если учесть важное наблюдение С. П. Капицы, что нынешний кризис совпадает с беспрецедентным в истории человечества явлением: рост населения Земли замедляется без голодовок и эпидемий. Не исключено, что человечество переходит к нулевому росту и чисто «духовной» жизни. Конечно, не к той, что проповедовали моралисты. Просто совокупное материальное потребление стабилизируется, и человечество теряет интерес к внешнему миру, сосредоточиваясь на неисчерпаемых проблемах межличностных отношений. Как отмечал еще И. С. Шкловский в 1980 г., закономерный переход цивилизаций в «интравертную фазу» мог бы объяснить феномен «молчания космоса»,3 всё более странный в свете последних открытий, показывающих, по-видимому, широкое распространение в космосе условий, подходящих для жизни.

Впрочем, до этого еще далеко, хотя бы потому, что сложившаяся нынче система экономических механизмов работоспособна только при наличии перспективы экономического роста. Так что в обозримом будущем либо рост все-таки восстановится, либо последует череда неудачных попыток его восстановить. И пока не возникли и не проявились новые механизмы, адаптированные к нулевому росту, можно всерьез обсуждать только процессы спада и восстановления роста.

Возможности моделирования экономики

Современная экономика — подсистема общества, управляющая производством, распределением и потреблением ресурсов, товаров и услуг, — должна решать чудовищно сложные задачи. Речь идет о производстве миллиардов видов благ и их распределении между миллиардами физических и юридических лиц. По этой причине экономика как управляющая система всегда достаточно децентрализована. Напомним, что Госплан СССР оперировал всего примерно 2000 наименований продукции, в то время как в 1970-е годы реальная их номенклатура превышала сотню миллионов. Думается, именно катастрофическое несоответствие средств управления и наблюдения стремительно возрастающей сложности экономических связей было главной причиной провала идеи централизованного планирования.

Моделируя экономику, мы имеем дело со сложной системой. Математические модели показали свою фантастическую эффективность в технических системах, в физических приложениях, т. е. там, где мы имеем дело с относительно простыми системами, где можно повторить тот или иной эксперимент. Гораздо меньший успех был достигнут наукой там, где она столкнулась с подлинно сложными системами — Вселенной, климатом, биосферой, экономикой, языком, человеком, политикой... Совокупные материальные и финансовые затраты на прогноз финансовых рынков на порядок превосходят затраты на создание, скажем, атомной бомбы или выход в космос, а люди, работающие над изучением рынков, не уступают по интеллектуальной мощи физикам XX века, но их результаты оказались куда скромнее. Может быть, именно с проблемой моделирования сложных систем связаны и падение престижа науки по сравнению с эйфорией середины прошлого века, и отказ от рационального планирования будущего — стремление пустить всё на рыночный самотек. Однако сознательного отношения к делу это, конечно, не заменит: понимать, куда мы движемся, нам всё равно придется.

Дело не в количестве элементов сложных систем, хотя их чрезвычайно много, а в том, что эти системы, во-первых, уникальны, а во-вторых, способны к качественному саморазвитию, т. е. творчеству. Поэтому мы можем наблюдать только одну траекторию сложной системы, которая не воспроизводит себя статистически достоверно и не показывает всего, на что способна система.

Вспомним энергетический кризис 1975 года (правильное описание его краткосрочных последствий было одним из первых успехов нашего подхода к моделированию экономики). Казалось, нефть закончилась, а вместе с ней закончилось и развитие индустриального общества. Физические и исторические аргументы говорили о том, что потребление энергии должно расти быстрее, чем уровень жизни и уровень производства. Остается только сократить население и уйти в пещеры! А что получилось в реальности? Индустриальное общество действительно в каком-то смысле закончилось, но не так, как ожидали. В последующие 30 лет в США потребление энергии на душу населения не росло совсем, а уровень жизни вырос раза в два. Закономерность, подсказанная всеми расчетами, была опровергнута ходом событий. То же самое случилось и с кризисом перенаселения в конце XVIII века, на опасность которого правильно указал Т. Мальтус.

Нужно признать, что при изучении сложных систем мы вышли за пределы эмпирического метода, на котором в последние 300 лет базируются успехи европейской науки. Если в физике модели обобщают результаты экспериментов, то в экономике они, скорее, заменяют эксперимент. Люди, моделирующие сложные системы, работают по сути в виртуальной реальности, постоянно задаваясь запрещенным в истории вопросом: что было бы, если бы было не так, как на самом деле? Поэтому неудивительно, что ни для одной сложной системы до сих пор не создано универсальной модели, из которой все остальные следовали бы как частные случаи, подобно тому, как, скажем, модели радиотехнических устройств следуют из теоретической модели электродинамики. Приходится иметь дело с множеством моделей одной и той же системы, каждая из которых использует свой язык понятий и рассматривает систему в своем ракурсе, пренебрегая отнюдь не малыми величинами.

Тем не менее, несмотря на все эти нерешенные пока проблемы, содержательные и полезные модели экономики всё же строить удается. Просто хорошая модель «знает», на какие вопросы она может ответить, а на какие — нет, и остается верной, только пока сохраняется отраженная в ней система экономических отношений. Например, созданная нами динамическая модель российской экономики вполне удовлетворительно воспроизводит статистику, включая фазы колебаний и спад в результате кризиса. Она ясно описывает и тот феномен, который отличает российский кризис от кризиса во всех остальных странах: везде спад производства сопровождается дефляцией, а у нас — инфляцией.

Модель экономики России в период кризиса

Главная задача при создании модели — выбор агрегированных аддитивных величин, для которых записывается полная система балансов, и институциональных ограничений. Ограничения (их форма и набор) дают возможность выразить, например, различие между конкурентными и монопольными рынками, различие акционерной и долевой собственности, позволяют ввести денежные суррогаты и каналы теневого оборота и т. д.

В последней версии модели экономики России описываются реальный сектор (производящий внутренний и экспортный продукты и потребляющий внутренний и импортный продукты) и финансовый сектор. Финансовые потоки, сопровождающие производство, распределение и потребление продуктов, описываются как оборот финансовых инструментов: наличных денег, остатков расчетных счетов, остатков корреспондентских счетов в Центральном банке (ЦБ), банковских ссуд, банковских депозитов, депозитов/кредитов банков в ЦБ, иностранной валюты.

Продукты, труд и финансовые инструменты образуют набор аддитивных величин, для которых в модели выписывается полная система балансов, причем потоки финансовых инструментов разделяются на легальные и теневые.

Развитие экономики, выраженное движением аддитивных величин, описывается как результат деятельности девяти макроагентов: производителя, представляющего совокупность нефинансовых коммерческих организаций; банка, представляющего совокупность финансовых коммерческих организаций; населения, представляющего физических лиц — потребителей и наемных работников; собственника, представляющего физических и юридических лиц, управляющих движением капитала между секторами национальной экономики и за пределы страны; торговца как чистого посредника между потребителями, производителем, экспортером и импортером; государства, деятельность которого явно представлена в модели агрегированным описанием деятельности министерства финансов и неявно — установлением различных параметров экономической политики (ставок налогов, госрасходов, норм резервов и др.); Центрального банка, представленного в модели своими функциями эмитента национальной валюты, держателя валютных резервов, расчетного центра и кредитора коммерческих банков; экспортера; импортера.

Независимо от модели нужно прогнозировать только:

- динамику импортных и экспортных (мировых) цен;

- динамику расходов бюджета;

- политику изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте и (в предыдущих версиях модели) занятость.4

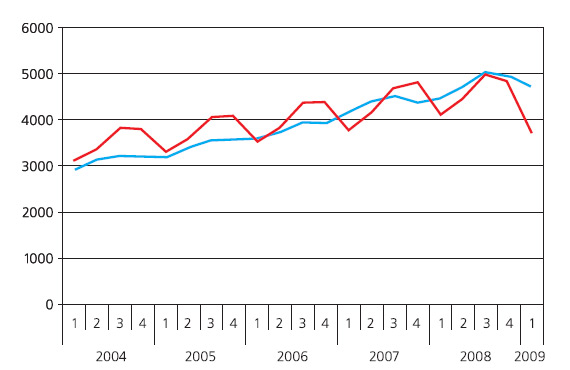

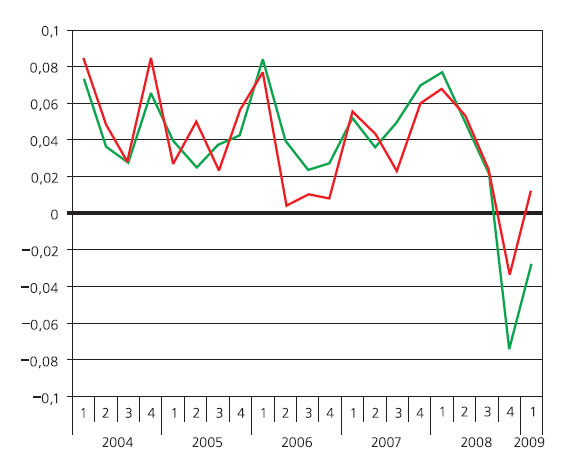

Результаты первых, сугубо пробных расчетов для показателей реального сектора приведены на графиках.

Красной линией показаны ряды квартальных статистических данных от I кв. 2004 г. до I кв. 2009 г., а голубой и зеленой линией — расчет с прогнозом от I кв. 2004 г. до I кв. 2009 г.

Подчеркнем, что вся эта совокупность сложных траекторий представляет одно экономическое равновесие. (Подробно мы это обсудим во второй части статьи, где я попробую описать некоторые принципы моделирования экономики в форме ответов на наиболее частые вопросы-упреки, которые слышу во время докладов и дискуссий в широкой аудитории.)

Главная польза от таких моделей — обнаружение реальных угроз сложившейся системе экономических отношений. Чего модели не могут и вряд ли смогут, это предсказать, какие отношения придут на смену старым, например, в результате предсказанного моделью кризиса. Эволюция, и биологическая, и историческая, — это творческий процесс созидания новых миров!

1 См. Поспелов И. Г. Модельная «летопись» российских экономических реформ// Экология и жизнь, 2006, № 1, с. 18–23; Математическое моделирование и модели экономики. Интервью А. А. Петрова// Экология и жизнь, 2009, № 7–8, с. 10–20.

2 Редактор Поспелов И. Г. Если курс Коперника падает, то прав Птолемей (Экономика знаний и фундаментальная наука)// Экология и жизнь. 2003. № 3, с. 18-23.

3 Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум. Изд. 5-е, перераб. — М.: Наука, 1980.

4 Попытки найти адекватное описание российского рынка труда пока остаются тщетными.

Начало. Продолжение