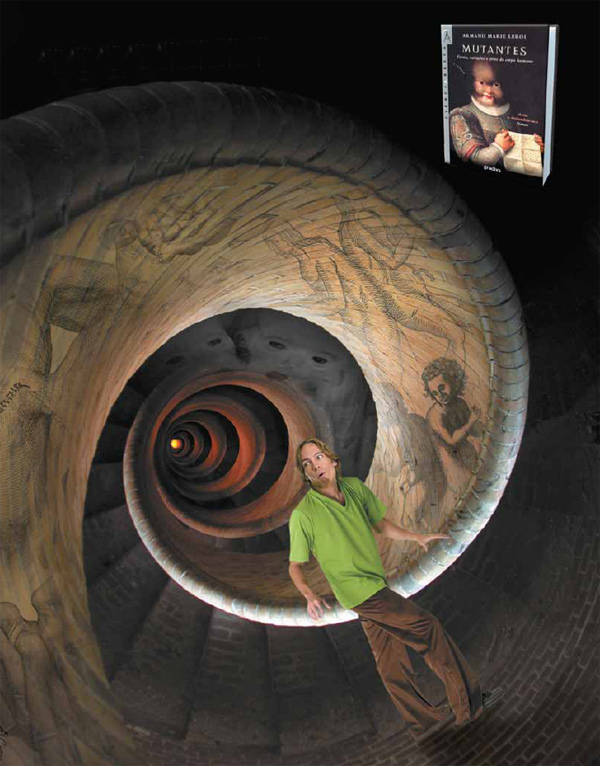

Мутанты

Арман Мари Леруа

«Экология и жизнь» №7–8, 2009

Книга «Мутанты. О форме, изменчивости и ошибках человеческого тела» пока только готовится к изданию на русском языке. Ее автор Арман Мари Леруа (Armand Marie Leroi) известен не только как генетик, специалист в области эволюционной биологии, но и как автор замечательных научно-популярных книг. Сын голландского дипломата, он родился в 1964 г. в Новой Зеландии. Учился в Университете Далхауси (Канада); в 1993 г. получил докторскую степень по экологии и эволюционной биологии в Университете Калифорнии (США). В 2001 г. был удостоен медали Таймс-Новартис «Ученый нового столетия», в 2004 г. — первой книжной премии газеты «Гардиан». В настоящее время живет в Лондоне и читает лекции по эволюционной биологии развития, которые имеют большой успех. И пишет новые книги, отдавая значительную часть своего времени делу научной популяризации.

Наши тела (и я не без колебаний добавляю — наши души) являются продуктами наших генов. По крайней мере, наши гены содержат ту информацию — можно сказать, техническую инструкцию, — которая позволяет эмбриональным клеткам превращаться в различные части нашего тела. Но за этим ответом, с виду таким простым, скрывается целый мир, о котором нам мало что известно. Генетика, по словам одного популярного автора, пишущего на подобные темы, — это язык. «У него есть свой словарь — сами гены, грамматика — способ организации наследственной информации, и литература — тысячи инструкций, необходимых для создания человеческого существа». Все это так. Но об одном он забыл упомянуть: язык генов в основном нам недоступен.

15 февраля 2001 года международный консорциум ученых сообщил о полном или почти полном секвенировании генома человека. У нас, как нам сообщили, имеется около 30 000 генов. Но даже генетики пребывают в затруднении относительно большей части содержания генома. При его просмотре то там, то здесь им попадаются «слова» с довольно понятным значением. О смысле других «слов» можно догадаться, потому что они тесно связаны с хорошо знакомыми. Некоторые «грамматические закономерности», «синтаксические правила», посредством которых гены объединяются, чтобы придать смысл своим «высказываниям», также понятны. Но «синтаксис» генов намного сложнее, тоньше и разнообразнее, чем в любом из языков, на котором говорят люди. И хотя нельзя сказать, что вся эта «литература» является для нас закрытой книгой, мы лишь только начинаем ее читать.

И дело не в том, что мы не знаем, как расшифровать геном. Эксперименты, с помощью которых пытаются это сделать, обычно связаны с инженерией эмбрионов — либо путем хирургического добавления или удаления органов, либо с помощью добавления или удаления генов. Конечно, эмбрионы всегда принадлежат животным: тритонам, лягушкам, курам или мышам. Они довольно много рассказывают нам о нас самих, поскольку так уж случилось, что генетическая «грамматика» всех живых существ весьма сходна. Но наподобие того, как с течением времени словарный запас и грамматические правила человеческих языков в большей или меньшей степени отдалились друг от друга, также изменились и «языки» генов. Учиться только у животных, значит впасть в риск ошибиться, как это случилось с Леонардо да Винчи, когда он зарисовал человеческий плод, прикрепленный к тому, что безусловно являло собой плаценту коровы. Нам нужны, наконец, некие прямые пути, ведущие к геному человека и к человеческому телу.

Клеопатра, по утверждению одного исторического источника, приказывала вскрывать животы беременных рабынь, дабы наблюдать за развитием их зародышей. Отдавая должное ее любознательности и умению найти время для лабораторной работы в напряженном ритме общественных обязательств, мы едва ли можем последовать ее примеру. Мы должны найти более осторожные пути изучения человеческого тела. Мы должны найти... мутантов.

* * *

...Френсис Бэкон (1561–1626) в своем труде 1620 года “Novum organum” («Новый органон») приступил к классификации естественной истории. Существует, говорит он, три типа естественной истории, которые «имеют дело либо со свободой природы, либо с ошибками природы, либо с узами природы; так что мы можем сделать хорошее разделение на историю рождений, историю необыкновенных рождений и историю художеств, причем последние мы также часто называем механическим и экспериментальным художеством». Другими словами, естественную историю можно разделить на изучение нормальной природы, аберрантной (отклоняющейся от нормы) природы и природы, которая находится под воздействием человека. Бэкон указывает и как приступить ко второй части его программы: «Мы должны создать коллекцию или специальную естественную историю всех уродов и чудесных произведений природы, куда войдет каждое новшество, раритет или аномалия». Конечно, Бэкон заинтересован в коллекционировании аберрантных предметов не ради них самих, а чтобы понять причины их своеобразия. Он философ, и ему присуще желание познать природу вещей. Мы должны, говорит он, изучать случаи отклонения от нормы, «ибо, когда природа будет познана в своих вариациях и причины их станут ясны, будет нетрудно искусством добиться от природы того, чего она достигает случайно». На столетия опередив свое время, Бэкон признает, что поиск причин ошибок не есть самоцель, но всего лишь средство. Уродливое, странное, отклоняющееся или просто иное, говорит он, открывает законы природы. И когда мы узнаем эти законы, мы сможем реконструировать мир по своему желанию.

...Наказ Бэкона, что нам следует коллекционировать такие случаи, которые он именует «необыкновенными рождениями», может показаться неприятным. Наша нарочитая, нередко показная любовь к человеческому разнообразию быстро иссякает, когда разнообразие переходит в уродство. И тем не менее деятельность нельзя смешивать с целью. То, что для Бэкона было «монстрами» и «необыкновенными рождениями», для нас всего лишь часть спектра человеческих форм. Последние двадцать лет этот спектр, как никогда раньше, обследовался и изучался. По всему миру люди с физиологическими или физиономическими особенностями, в той или иной мере отличающимися от обычных, подвергались учету, фотографированию и выяснению родословных. Их находили в Ботсване и Бразилии, Балтиморе и Берлине. Из их вен брали образцы крови и отправляли в лаборатории для анализов. Их биографии, анонимные и сведенные к простым биологическим фактам, заполняли научные журналы. Они стали, вряд ли о том догадываясь, исходным материалом для грандиозного биомедицинского предприятия, возможно, величайшего в наш век, в котором коллективно задействованы десятки тысяч ученых и которое имеет целью не что иное, как разъяснение законов развития человеческого организма.

Большинство этих людей имеют мутации, т. е. дефекты некоторых генов. Мутации происходят из-за ошибок в механизмах копирования или репарации ДНК. К настоящему времени мутации, заставляющие некоторых из нас выглядеть, чувствовать или вести себя иначе, чем почти все остальные люди, обнаружены более чем в тысяче генов. Некоторые из таких мутаций уничтожают или, наоборот, добавляют к уже имеющимся целые куски хромосом. Другие поражают всего лишь один нуклеотид — структурную единицу ДНК. Физическая природа и степень мутации не столь, однако, важны, сколь ее последствия. Наследственные заболевания вызываются мутациями, которые изменяют генную последовательность ДНК, так что кодируемый ею белок приобретает иные, часто дефектные, формы или вовсе не продуцируется. Мутации меняют «смысл» генов.

Изменение значения одного гена может иметь исключительно далеко идущие последствия для генетической «грамматики» организма. Существует мутация, которая сделает вас рыжеволосым и толстым. Другая вызовет частичный альбинизм, глухоту и роковую склонность к запорам. Еще одна снабдит вас короткими пальцами на руках и ногах и неправильно сформированными гениталиями. Меняя значение генов, мутации наводят нас на мысль о том, чем в первую очередь являются эти гены для организма. В совокупности они представляют собой как бы скальпель, который врезается в структуру генетической «грамматики» и обнажает ее логику.

Для интерпретации значения мутаций потребуется использование обратной логики (контр-логики), которая для начала противоположна интуиции. Если мутация заставляет ребенка родиться без рук, то, хотя и есть соблазн сказать о гене «безрукости», такая мутация в действительности свидетельствует о гене, который помогает обеспечить наличие рук у большинства людей. Это происходит потому, что большинство мутаций уничтожают «смысл». На языке генетики это мутации «утраты функций». Незначительная часть мутаций добавляет «смысл», и их называют мутациями «приобретения функций».

При интерпретации значения мутации важно знать, с которой из них мы имеем дело. Один из способов состоит в том, чтобы узнать, как они наследуются. Мутации «утраты функций», как правило, рецессивны: они поражают организм ребенка только тогда, когда дефектные копии гена наследуются от обоих родителей. Мутации «приобретения функций» тяготеют к доминантности: для проявления должного эффекта ребенку нужна только одна копия гена. Хотя это разграничение нельзя считать окончательным (некоторые доминантно наследуемые мутации приводят к утрате функций), оно дает хорошую изначальную ориентацию. Обретая или теряя, оба вида мутаций рассказывают нечто о функции поражаемых ими генов и тем самым объясняют небольшую часть генетической «грамматики». Мутации позволяют деконструировать тело.

...Кто же такие мутанты в конце-то концов? Сказать, что последовательность данного гена имеет мутацию, или назвать носителя подобного гена мутантом, значит, дать довольно-таки обидную характеристику, которая подразумевает по меньшей мере отклонение от некого совершенства, идеала. И все же люди отличаются друг от друга великим множеством особенностей, и эти различия, по крайней мере отчасти, наследуются.

Кто из нас обладает геномом геномов — тем самым, по которому будут оцениваться все другие геномы? На этот вопрос можно дать краткий ответ: никто. Тот геном человека, последовательность которого была опубликована 15 февраля 2001 года, не является стандартом. Он представляет собой попросту комбинацию геномов неизвестного количества неизвестных людей. Как таковой он и не претендует на соответствие норме или совершенство (и ученые, которые поддерживали и реализовывали этот великий проект, никогда не выдвигали подобных претензий). И случайность ни в малейшей степени не уменьшает ценности данной геномной последовательности. В конце концов, геномы любых двух людей идентичны на 99,9%. С другой стороны, протяженность генома почти в три миллиарда пар оснований предполагает существование различий между любыми двумя людьми в несколько миллионов пар оснований. В этих-то различиях и кроется интерес.

Если идеального или нормального генома не существует, то сможем ли мы найти эти качества у отдельно взятого гена? Возможно. Все наши 30 000 генов показывают по крайней мере некоторое разнообразие. Для самого последнего поколения жителей Земли в каждой паре оснований генома человека мутации происходили в среднем 240 раз. Не все из этих мутаций меняли «смысл» генов или вообще затрагивали их. Некоторые вносили изменения в обширные участки генома, казалось бы, лишенные смысла. Не содержащие генов, которые вносили бы свой вклад в «грамматическую» структуру организма, эти области вновь и вновь подвергаются мутациям. «Скальпель» делает свое дело, но без последствий для тела или разума человека. Другие мутации поражают кодирующие области генов, фактически не изменяя последовательности кодируемых ими белков. Они также хранят молчание.

Из всех мутаций, меняющих значение генов, небольшая их часть окажется выгодной для организма, и с течением времени эти мутации станут более частыми. Настолько частыми, что будет едва ли справедливо вообще именовать их мутациями. Их называют «вариантами», или, более научно, «аллельными формами генов» («полиморфизмами»). В Африке частота аллеля Д32 гена CCR5 в настоящее время увеличивается, поскольку он способствует резистентности организма к вирусу иммунодефицита человека и, соответственно, к СПИДу. Это новое явление, однако, многие полиморфные гены приобретены в древности. Они — тот материал, из которого состоит разнообразие человечества. Они дают нам различия в цвете кожи, росте, весе и чертах лица; они также наверняка определяют, хотя бы и отчасти, наши различия в темпераменте, интеллекте, вредных привычках. Они могут вызвать болезни, но по большей части — болезни пожилого возраста, такие как старческое слабоумие и сердечные приступы.

Насколько распространенной должна быть мутация, прежде чем стать полиморфизмом? Ответ на этот вопрос несколько произволен, но считается, что если измененная последовательность встречается с глобальной частотой в 1% или более, то она не могла причинять большого вреда в своей истории, а напротив, могла быть даже выгодна для своих носителей. Согласно этому критерию, по крайней мере один полиморфизм обнаруживается примерно в 65% человеческих генов, изученных на этот предмет.

Некоторые гены насчитывают десятки их. Это разнообразие не должно ошеломлять нас. Большинство человеческих генов имеют всего один вариант, намного более распространенный по сравнению с остальными, и поэтому вполне разумно говорить об этом варианте как о нормальном, хотя бы только в статистическом смысле.

Проблема идеала намного сложнее. Единственная причина считать один генетический вариант «лучше» другого — это лучший репродуктивный успех его носителей, т. е. (по Дарвину) их более высокая приспособленность по сравнению с носителями других вариантов. Наиболее обычный вариант, вероятно, оказывается лучшим в большинстве обстоятельств, однако доказать это невозможно, так как частоты генных вариантов определяются историей, и то, что было лучшим когда-то, вовсе не обязательно окажется лучшим сейчас или в будущем. Предпочитать один из вариантов другому или, скорее, предпочитать то, каким он себя, на наш взгляд, обнаруживает, — это попросту следовать своему вкусу. Признавая и даже получая удовольствие от генетического разнообразия человека, мы не должны впадать, однако, в далеко идущий генетический релятивизм. Многие из поражающих геном мутаций согласно любому критерию наносят организму вред.

Каждый новый эмбрион имеет около сотни мутаций, которых не было у его родителей. Эти новые мутации, уникальные для данного сперматозоида или яйцеклетки, были приобретены в то время, пока эти клетки находились в гонадах родителей, и не присутствовали тогда, когда родители эмбриона сами пребывали в зародышевом состоянии. Из этой сотни мутаций около четырех меняет значение генов путем изменения аминокислотных последовательностей белков. Из этих четырех меняющих смысл мутаций примерно три окажутся вредоносными. Или, выражаясь точнее, они окажут влияние на окончательный репродуктивный успех эмбриона по крайней мере в такой степени, чтобы со временем обеспечить их уничтожение под действием естественного отбора.

Мы не располагаем точными цифрами: доля вредных мутаций может быть рассчитана только непрямыми методами. Но если расчеты верны, то их результаты выглядят устрашающе. Они говорят нам, что нашему здоровью и счастью постоянно угрожает неиссякаемый запас генетических ошибок. Но дело обстоит даже хуже. Каждый из нас отягощен не только своим собственным уникальным набором вредных мутаций, но должен справляться с тем, что унаследовал от родителей, а они от своих родителей и т. д.

Каков общий груз мутаций, испытываемый в среднем человеком? Время, в течение которого данная мутация будет передаваться от одного поколения к другому, зависит от тяжести ее воздействия на организм. Если предположить, что средняя мутация оказывает лишь незначительный вредоносный эффект на репродуктивный успех и поэтому сохраняется в течение сотен поколений, то оценка в 3 новых мутации на поколение приведет нас к довольно-таки печальному выводу, что любое вновь зачатое человеческое существо в среднем несет в себе 300 мутаций, которые в той или иной степени ухудшают его здоровье.

Ни один из нас полностью не свободен от этой мутационной бури, но не все мы в равной степени подвержены ее силе. Некоторые по воле случая рождаются с необычно большим числом умеренно вредных мутаций, тогда как у других их довольно мало. И хотя одни из нас, опять-таки по воле случая, рождаются с единственной мутацией полностью разрушительного действия, большинство людей с ней незнакомы.

Так кто же в таком случае мутанты? Ответ может быть только один, и он полностью согласуется с нашим каждодневным опытом разграничения нормы и патологии: мы все мутанты, но некоторые из нас в большей степени, чем другие.

Перевод Е. З. Годиной