Наука и научно-популярная литература

Андрей Ваганов

«Экология и жизнь» №11, 2008

«Книгу не помню. Читал журнал...»

В течение нескольких лет мне довелось вести в вузе семинар по научной журналистике. Моими слушателями были студенты 5-го и 6-го курсов факультета журналистики и филологии. Для того чтобы определить общий уровень их подготовки и понять, от какой печки танцевать, я провел небольшое анкетирование. Среди других вопросов были и два таких: «Как вы считаете, миф или реальность высадка американских астронавтов на Луну?» и «Какую последнюю научно-популярную книгу вы прочитали?». Вот как распределились ответы на эти вопросы (всего 44 анкеты).

На первый вопрос — «Миф или реальность высадка американских астронавтов на Луну?» — 23 студента (т. е. больше половины — 52,3%) однозначно ответили — миф. Твердо были уверены, что это реальное событие, — 12 человек (27,3%).

9 слушателей дали развернутые ответы: «На реальность похоже больше» — 4 ответа; «Неопровержимых доказательств нет» — 2 ответа; «Нам показывают то, что мы хотим видеть»; «Ответ не с научной точки зрения — верю»; «Вопрос веры».

А вот сводка ответов на второй вопрос. Вообще не читали или не смогли вспомнить, когда и что читали, — 17 человек (38,6%). «Наука Каббала» — 2 ответа. По одному ответу удостоились: М. Веллер. «Все о жизни»; М. Семенова. «Славяне»; Дэн Браун. «Код да Винчи»; «10 лет назад прочла книгу о Солнечной системе»; «Учебник по физике. 11-й класс»; «Концепции современного естествознания. Учебник»; «Человек без границ»; «Общаться с ребенком. Как?», «Психология влияния»; «Посмотрела знаменитый фильм о свойствах воды».

Дальше пошла «тяжелая артиллерия» — специальная литература: У. Эко. «Как написать дипломную работу» — 2 ответа; «Нефтегазовая промышленность России»; А. Зеркалов. «Этика Михаила Булгакова»; А. Шопенгауэр. «Мир как воля и представление».

Несколько человек оказались поклонниками научной фантастики: А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу» — 2 ответа; А. Ривазов. «Одиночество 12».1

Среди собственно научно-популярных изданий по разу были упомянуты: В. П. Эфроимсон. «Генетика этики и эстетики»; Б. Стайгер. «Загадки пространства и времени»; С. Хокинг. «Черные дыры и молодые Вселенные».

Научно-популярные интересы остальной части студентов хорошо выразил один из респондентов: «Книгу не помню. Читал журнал...»

Что ж, научно-популярные журналы: «Что нового в науке и технике» — 1 ответ, а лидер «Вокруг света» — 3 ответа.

Каких-то особенных комментариев, на мой взгляд, к этому мини-исследованию не требуется. Хотя вопросы возникают... Например, такой: почему современное российское общество не интересуется достижениями науки? По-моему, не стоит преувеличивать (и тем более демонизировать) роль СМИ в формировании позитивного (или негативного) имиджа и престижа науки в общественном сознании. Ведь известно, что массовые стереотипы не могут существовать, не совпадая в принципиальных моментах с реальностью.

Согласно результатам общенационального опроса общественного мнения в США в 1989 г., в списке наиболее престижных профессий ученый занимал второе место после врача, опережая инженера, министра, архитектора, юриста, банкира, бухгалтера, бизнесмена. И в 2005 г., 16 лет спустя, этот показатель остался в США на том же уровне: ученые и врачи пользовались одинаково наибольшим уважением у 52% опрошенных; учителя — у 48%. Аналогичный опрос проводился в 2001 г. в странах ЕС. Вот его результаты: врачи — 71%; ученые — 45; инженеры — 30%.

В СССР в 70-80-е годы прошлого века число научных работников составляло около 1,5 млн человек, а всего в сфере науки и научного обслуживания было занято 4,5 млн человек, т. е. почти 4% всех занятых в народном хозяйстве. К началу 1970-х на 10 тыс. человек, занятых в народном хозяйстве СССР, приходилось около 100 научных работников, а в США — 71, в Великобритании — 49. На 10 тыс. рабочих и служащих, занятых в промышленности и строительстве СССР, приходилось 234 научных работника, в США — 205, а в Великобритании — 116 человека. Научная работа стала превращаться в одну из массовых профессий. В такой ситуации никому не могло прийти в голову задавать вопрос о том, какая профессия престижнее — ученого или бухгалтера.

Принципиально иная картина в современной России. По данным Центра исследований и статистики науки Министерства образования и науки РФ (2005 г.), из 13 оценивавшихся с точки зрения их престижности занятий в России профессия ученого оказалась на 11-м месте. Согласно опросу Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), проведенному в апреле 2007 г., две трети опрошенных россиян затруднились назвать хотя бы одну фамилию отечественного ученого.

Накануне распада СССР, в 1990 г., было выпущено 2268 наименований научно-популярной литературы общим тиражом 218,3 млн экземпляров. И мы этим законно гордились. Но и тираж только одного американского научно-популярного журнала «Scientific American» в 1980-е тоже достигал 7 млн экземпляров в год (т. е. более 580 тыс. в месяц). И американцам было чем гордиться в этом плане. Более того: и сегодня тираж «Scientific American» остается примерно на том же уровне: 555 тыс. в США плюс 90 тыс. на других языках.2

Таким образом, ситуация с процветанием научно-популярного жанра в СССР была отнюдь не уникальной. Он процветал (и процветает) всюду, где было (и продолжается) развитие экономики.

Синхронизация показателей интереса к науке (причем позитивного интереса) на определенных временных отрезках в странах с различным политическим строем (США, ЕС и СССР) сама по себе очень любопытна. Я бы в связи с этим рискнул предположить, что продаваемость (а вернее — покупаемость) научно-популярной литературы — это величина инвариантная для определенного типа (этапа) развития любого общества.

Промышленные и научно-технические революции порождают интерес к науке в обществе. Вот, кстати, хорошее подтверждение сказанному. «Санкт-Петербургские ведомости» от 17 декабря 1906 г. сообщали: газета «Petit Parisien» устроила анкету, обратившись с вопросом, кто самый великий гражданин Франции XIX века, и получила 15 млн откликов. Из десяти самых великих своих соотечественников французы назвали четырех ученых-естествоиспытателей (Пастер, Карно, Ру, Ампер). Величайшим человеком был признан Луи Пастер (1 138 425 голосов).

Как следствие промышленного роста — рост интереса к научно-популярному жанру, причем представленному в любых медиаформах. Отсюда, например, и еще один факт, удивительный для сегодняшнего общественного сознания в России: согласно результатам недавнего опроса, Стивен Хокинг, английский космолог и астрофизик, — один из трех самых уважаемых современников для британских юношей от 16 до 18 лет, а книга Хокинга «Краткая история времени» (1988) — одна из самых успешных за всю историю научно-популярного жанра (237 недель она оставалась в списке бестселлеров лондонской газеты «Sunday Times», общий тираж — более 10 млн экземпляров).

Это, на мой взгляд, лишний раз подтверждает: интерес общества к науке слабо зависит от тиража научно-популярной литературы. Да и рост аудитории научно-популярных СМИ не всегда гарантирует соответствующий рост престижа науки в общественном сознании.

Уже не наука или еще не наука?

Отсутствие прямой зависимости между ростом печатных тиражей и ростом престижа науки и научного сообщества было замечено еще Лейбницем: «Боюсь, — писал он в 1680 г., — мы еще долго будем пребывать в нашем теперешнем печальном состоянии путаницы и неразберихи, причем по нашей собственной вине. Я даже опасаюсь, что люди, бесплодно истощив любопытство и не дождавшись от наших исследований никаких ощутимых результатов для улучшения своего благополучия, почувствуют отвращение к наукам и, придя в отчаяние, вновь впадут в варварство. И этому весьма способствует ужасающая масса книг, которая все продолжает расти. В конце концов этот беспорядок станет непреодолимым. Бесконечность числа авторов грозит им всем общей опасностью — забвением. Надежда на славу, воодушевляющая стольких людей в их трудах, вдруг угаснет, и быть автором станет позорным в такой же мере, в какой некогда это было почетным. В лучшем случае писатели будут писать лишь небольшие книги, рассчитанные на кратковременный успех, которые будут служить только для того, чтобы ненадолго развеять скуку читателя, но вовсе не делу развития знания или чтобы заслужить признание потомков. Мне скажут, что, поскольку так многие люди пишут, невозможно, чтобы все их произведения были сохранены. Я с этим согласен и вовсе не осуждаю напрочь те небольшие модные книжки, которые, подобно весенним цветам или осенним плодам, живут не более года. Если они хорошо написаны, то могут заменить дельную беседу, и не просто разгонят скуку, но и послужат образованию ума и развитию речи. Часто их цель заключается в том, чтобы пробудить в человеке что-то хорошее, к чему стремлюсь и я, публикуя это небольшое произведение...»

Времена меняются, меняются технологии (телевидение, например, сегодня с успехом конкурирует с тем, что Лейбниц называл «небольшие книги, рассчитанные на кратковременный успех, которые будут служить только для того, чтобы ненадолго развеять скуку читателя, но вовсе не делу развития знания»), но не меняются нравы читателей-зрителей... В 1981 г. шведские социологи провели специальное исследование, которое показало: обычные телевизионные программы приобретают для науки мало друзей, но скорее вводят в заблуждение и отпугивают ее потенциальных сторонников.

И потому не столь парадоксальным кажется такой факт: в 2007 г. 70% жителей США были не способны понять статьи, которые публикует в разделе «Наука» газета «New York Times». Чтобы попасть в категорию «научно образованный», по мнению профессора Университета Мичигана Миллера, человеку требуется понимать 20–30 фундаментальных научных концепций и терминов. Например, дать определение стволовой клетке, молекуле, нанометру, нейрону; правильно оценить, соответствуют ли истине высказывания: «лазер работает за счет фокусирования звуковых волн», «первые люди жили вместе с динозаврами» и т. д.

Современные россияне не слишком отличаются от американцев и по этому показателю. Например, опрос среди студентов Государственного университета — Высшей школы экономики дал следующие результаты. Высказывание «лазер работает за счет фокусирования звуковых волн» как верное оценили 20% опрошенных, затруднились с ответом 59% и только 21% ответили, что это неверное суждение (что и соответствует истине). То есть все те же 70–80% населения, без разницы — в России или в США, не могут правильно понять основополагающие принципы и положения современной науки. По результатам опроса «СМИ: предпочитаемые каналы информации» (июль 2007 г.) рейтинг тем, интересных нашим соотечественникам, возглавляет криминальная хроника и сообщения о происшествиях (51%), в «аутсайдерах» новостных тем и сюжетов — компьютерные технологии (12%), наука (14%) и технические новинки (19%).

Все это заставляет некоторых ученых и экспертов говорить, что наука, которая поддается популяризации, отчасти уже и не наука вовсе (или — еще не наука).

Еще более радикален в вопросе коммуникации между наукой и обществом исполнительный секретарь Черноморской биотехнологической ассоциации Александр Голиков. «Нельзя обращаться к научным фактам, — считает он, — потому что они просто не могут быть «переварены» людьми. Нельзя говорить с людьми на языке научных фактов, а адекватный язык еще не придуман нами. Обычный человек не имеет знания предмета как такового и не должен знать. Это нормально. Но он знает, чего он боится и чего он хочет получить... Практически невероятно, что СМИ могут служить распространению научных знаний. Основа деятельности СМИ — получение прибыли... Рассказывать правду о генетически модифицированных организмах, например, скучно и непонятно, а напугать легко».

Дело техники!

Так что связь между престижем научного труда и тиражами научно-популярной литературы, скорее, обратная: это достижения науки, ставшие доступными для общества, рождают бум научно-популярной (как вариант — научно-фантастической) литературы. Хотя, несомненно, свой вклад в формирование образа ученых и науки СМИ вносят. Но это все-таки вторичный эффект.

Совпадения между взрывным ростом интереса к научно-популярному жанру и уровнем научно-технического развития в тех или иных странах настолько многочисленны и очевидны, что можно, пожалуй, говорить о некой социальной закономерности. Вот только несколько примеров.

В 1882 г. в Нью-Йорке была открыта первая электростанция; в 1885 г. в США использовалось 250 тыс. электрических лампочек, в 1902 г. — 18 миллионов. И практически параллельно, в 1845 г., начинает выходить, сначала в виде газеты, знаменитое научно-популярное издание «Scientific American». А затем: появляется ведущий научный журнал мира — британский еженедельник «Nature» (1869 г.); в США начинает выходить журнал «Popular Science» (1872 г.); в 1888 г. — «National Geographic»; в 1902 г. — «монстр» научно-популярной литературы «Popular Mechanics» (США уже автомобильная страна!); в 1926 г. появляется первый в мире массовый журнал, целиком посвященный научной фантастике — «Amazing Stories».

В России, стране с иным общественным устройством, в 1870 г. начинает выходить научный и критико-библиографический журнал «Знание»; в 1881-м — иллюстрированный журнал «Техник»; в 1890 г. наступает время общепонятно-научного иллюстрированного журнала «Наука и жизнь»; в 1897 г. выходит журнал «Общедоступный техник»... Обратите внимание, на каком социально-экономическом фоне это происходит. Российская империя буквально содрогалась от тяжкой поступи промышленного прогресса: сейсмическая станция в Риге фиксировала двухбалльное землетрясение в Петербурге — это на Ижорском заводе второй в Европе по мощности (после крупповского) пресс усилием в 10 тыс. т гнул броневые листы. В 1913 г. в Санкт-Петербурге проходила уже 4-я международная автомобильная выставка; кстати, в это же время издавался и журнал «Автомобиль».

Еще раз подчеркну: именно промышленное развитие тянет за собой развитие системы научно-популярной периодики и литературы. Не наоборот. И в дальнейшем эта социальная закономерность находит постоянные эмпирические подтверждения в истории нашей страны.

В 1929–1933 гг. промышленный рывок индустриализации требовал и адекватного кадрового обеспечения. В июле 1929 г. Научно-техническое управление ВСНХ СССР, которым тогда руководил Бухарин, подготовило программный документ по организации пропаганды современных технических достижений. И вряд ли можно считать совпадением, что один из старейших наших научно-популярных журналов «Техника молодежи» начинает издаваться именно с 1933 г.3 А еще раньше, в 1929 г., выходит первый номер журнала «Изобретатель и рационализатор»4. Печаталось множество других периодических научных, технических и научно-популярных изданий: «За большевистскую технику» (1932), «За индустриализацию Сибири» (1929), «За индустриализацию Средней Волги» (1930), «Обмен опытом рабочего изобретательства» (1930)...

И это как раз тот случай, когда выбор народа был абсолютно добровольным. В том числе и выбор советского народа. Выбор этот определялся логикой промышленного развития, и миллионные тиражи раскупали, на научно-фантастические романы в библиотеках записывались в очередь. Это в нагрузку к журналу «Химия и жизнь» приходилось выписывать «Правду» («Комсомольскую правду»), но не наоборот...

И вдруг — бац!

Провал

В 1994 г. за поддержку науки из госбюджета высказались только 8% россиян. Отрицательное или в лучшем случае настороженное отношение к науке в современном российском обществе, по-видимому, становится нормой — спустя девять лет в другом исследовании были получены почти аналогичные результаты: у 58% опрошенных российская наука вызывала негативные ассоциации. (Для сравнения: по результатам опроса, проведенного Институтом Гэллапа в США в 2000 г., 71% респондентов поддержали увеличение федеральных расходов на научные исследования; 94% указали, что кандидаты на президентских выборах должны уделять внимание финансированию научных исследований и научного образования, причем 57% подчеркнули, что они должны уделять этому очень большое внимание.)

Впрочем, наука, научное сообщество, платит обществу (нам с вами) взаимностью. «Известно, что людская масса — это довольно инертная агломерация, и весь прогресс в истории человечества направляется 1–2% наиболее умных и инициативных людей», — заявил в 2000 г. академик Николай Платэ.

Научно-популярная литература (ее тиражи, в частности) — всего лишь своеобразный интегральный индикатор «температуры» общества по отношению к научно-технологической сфере. Даже еще в 1988 г. на ежегодный Всесоюзный конкурс на лучшее произведение научно-популярной литературы поступило 400 изданий из центральных, республиканских и местных издательств, как на русском, так и на других языках народов СССР. Дальнейшая динамика говорит сама за себя: 1989 г. — на аналогичный конкурс поступило около 300 произведений; 1990 г. — 250; 1991 г. — около 100 произведений. В 1993 г. прозвучало последнее упоминание о конкурсе на лучшее произведение научно-популярной литературы.

И кто-то еще думает, что если сейчас напечатать миллион экземпляров журнала «Знание — сила» (вместо нынешних 5 тыс.), этот тираж будет продан?! Я очень сильно сомневаюсь. Мой скепсис подтверждают данные социологической статистики: в 2006 г. 37% россиян вообще не читали книг; читали от случая к случаю 40%; постоянно читали 23%; только 4% имели свои библиотеки.

Наверное, можно сделать поправку на то, что в 1996 г. часть респондентов просто стыдились признаться, что не читают книг. Через десять лет уже не стесняются! Из тех, кто читает постоянно, 24% увлекаются женскими детективами, 19% —женской прозой, 18% предпочитают «российский боевик», 16% — историко-приключенческую классику, 14% — современную историческую прозу, 11% — русскую советскую классику. В нехудожественной литературе лидируют книги о здоровье (25%), издания по кулинарии (20%), книги по специальности (20%).

Но и в этом социальные стратегии потребления печатной продукции в России ничем не отличаются от остального цивилизованного мира. По данным опроса «Associated Press-Ipsos», каждый четвертый житель США в 2006 г. не прочитал ни одной книги. Вообще американцы осиливают в год в среднем не более четырех книг. Среди любителей чтения доминируют женщины и пенсионеры; круг их интересов — модная и несложная художественная литература. В Восточной Германии в 2006 г. 19% взрослого населения вообще не прочитали ни одной книги.

Повторяю, Россия, если судить по некоторым обобщенным признакам, находится в мировом социальном мейнстриме. У американцев, например, тот же — если не больший! — антисциентизм на бытовом уровне. В 2003 г. 34% американцев считали «летающие тарелки» и привидения не выдумками, а реальностью. У немцев — та же картина: около 40% жителей ФРГ в 2006 г. были убеждены в том, что инопланетные существа уже высадились на нашу планету.

Мы тоже не отстаем от Запада. В октябре 2005 г. ВЦИОМ опросил 1600 человек в 153 населенных пунктах 46 регионов России. В результате социологи констатировали: в приметы верят 21% россиян, в гороскопы — 9%, в колдовство и магию — 8%, в инопланетян — 6%. По другим данным, вера в уфологические, астрологические, паранормальные мифологемы среди различных групп населения России достигает 80%.

Вполне логично, что и у нас наконец-то случился первый «обезьяний» процесс: 15-летняя петербургская школьница Маша Шрайбер в 2006 г. в федеральном суде Адмиралтейского района северной столицы предъявила свои претензии к Министерству образования и науки РФ, а заодно и к авторам учебника по общей биологии для старших классов. Маша была не согласна с безальтернативным преподаванием учения Дарвина.

Напомню, в США первый подобный процесс проходил еще в 1925 г.: школьный учитель из городка Дейтон (штат Теннеси) был обвинен в незаконном преподавании дарвинизма. То есть удельный, если можно так сказать, уровень «мракобесия», что в США, что в ЕС, что в России, примерно одинаковый. (Одно только различие: почему-то все это не мешает США успешно сохранять статус страны — мирового научного и технологического лидера, а России очень даже мешает.)

«Коэффициент притягательности»

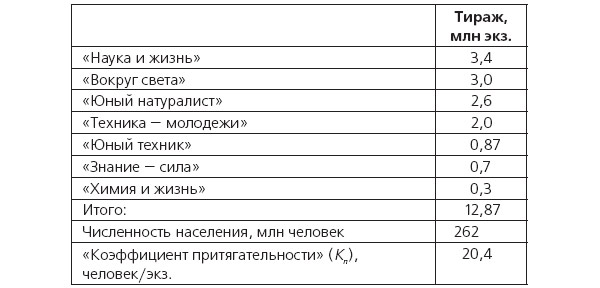

В такой ситуации нашему государству было бы бессмысленно вкладываться в повышение престижа научного труда и науки в общественном сознании. Это просто экономически невыгодно. Оно и не вкладывается, чувствует: раздувать общегосударственный пиар в отношении популяризации научных и технологических знаний, науки и техники — вещь абсолютно безнадежная и бесполезная для него же, государства. И это легко проиллюстрировать цифрами. Достаточно проанализировать данные о тиражах ведущих научно-популярных журналов в разных странах на разных исторических отрезках, скажем, в СССР и в России соответственно в 1980-е и 2000-е годы (см. табл. 1 и 2).

Для СССР я включил в этот рейтинг только те научно-популярные периодические издания (подчеркиваю — не научно-методические и/или научно-образовательные, как знаменитый «Квант», например, или «Физика в школе», а именно научно-популярные), которые имели тираж 100 тыс. экземпляров и более. В итоге, если соотнести численность населения бывшего СССР на тот период (262 млн человек) и суммарный тираж советских научно-популярных журналов-лидеров (12,87 млн экз.), мы получим некую условную величину, назовем ее «коэффициент притягательности» научно-популярных изданий (Кn):

Кn =20,4 человек/экз.

«Физический» смысл этого коэффициента можно интерпретировать так: примерно каждый 20-й человек в СССР ежемесячно был потребителем научно-популярной периодики.

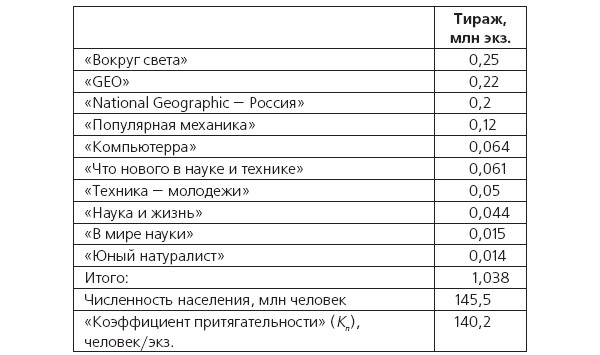

Те же самые арифметические подсчеты, проведенные для России (табл. 2), дают Кп = 140,2 человек/экз. (Замечу только, что для России пришлось включить в рейтинг издания с тиражом 10 тыс. экз. и более — вынужденная поправка на реалии отечественного рынка научно-популярных СМИ.) То есть сегодня в нашей стране лишь каждый 140-й ее житель более или менее регулярно интересуется научно-популярными изданиями.

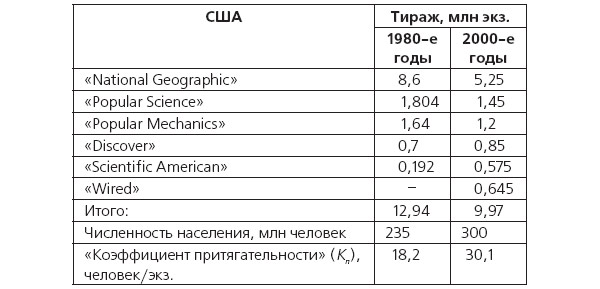

Дальше совсем просто. В табл. 3 приведены данные и результаты расчетов для Соединенных Штатов за соответствующие десятилетия. Как видим, и там «коэффициент притягательности» подрос (т. е. ухудшился) примерно в 1,5 раза.

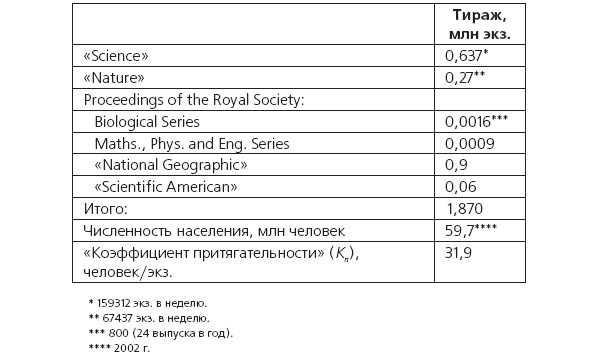

Интересно, что и результаты по Великобритании за текущее десятилетие дали результаты, аналогичные американским: Кп = 31,9.

И опять приходится констатировать: тиражи научно-популярной литературы — это величина инвариантная для определенного типа (этапа) развития любого общества. Если общество находится в фазе индустриального или постиндустриального развития, то вне зависимости от политического строя притягательность научно-популярной литературы везде примерно одинаковая.

«Фэнтазируем»...

Все это, впрочем, не исключает спорадических, иногда с очень мощной финансовой поддержкой со стороны государства, кампаний по реанимации тех или иных отраслей современной науки и технологий (как, например, сейчас в России с нанонаукой и нанотехнологией). В ежегодном Послании президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации (апрель 2007 г.) было заявлено: «Мною утверждена недавно стратегия развития наноиндустрии... С учетом федеральных целевых программ на это направление должно быть запланировано в федеральном бюджете около 180 млрд руб.». Так что теперь можно ожидать и всплеска научно-популярной и вообще издательской активности в этом направлении. И первые признаки уже появились — начал выходить новый ежемесячный журнал «Российские нанотехнологии». Появились и телевизионные передачи, посвященные специально нанотехнологиям.

Другой хороший пример — отечественный сектор информационных технологий. В 2005 г. объем отечественного ИТ-рынка составил 14,2 млрд долл.; рост по отношению к предыдущему году — 25,5%. Ничего удивительного, что рынок научно-популярных, развлекательных, информационных и специализированных периодических изданий по ИТ-тематике практически ни в чем не уступает европейскому — ни по числу наименований, ни по суммарному тиражу. (Причем это достигнуто как раз в основном за счет негосударственных инвестиций.)

Как только появляется промышленное развитие (или, по крайней мере, точки роста такого развития), сразу же появляется и сопровождающая его инфраструктура, издательская и популяризаторская в том числе. И самое главное, сразу же появляется потребитель на услуги этой инфраструктуры. Отсюда и тиражи.

Вообще говоря, хотя по абсолютным показателям тиражей научно-популярной литературы в целом и научно-популярной периодики в частности современная Россия на порядки уступает и бывшему СССР, и наиболее промышленно развитым западным странам, по количеству наименований (т. е. по репертуару) динамика положительная. Так, к 2000 г. по названиям выпуск научно-популярных книг в 1,5 раза превысил уровень 1990 г.

Показательно, что общее падение тиражей научно-популярной литературы с успехом компенсирует рост объема продаж литературы в жанре фэнтези — попросту сказки времен биотехнологий и Интернета (7–8% от всего объема продаж литературы в России).5 «Фэнтезийное», мифологическое мышление — это в некотором смысле оборотная сторона общества, истосковавшегося по высоким технологиям, а не по высоким словам (уровень развития новейших технологий в России 42% опрошенных считают низким, 40% — удовлетворительным и только 6% — высоким).

Впрочем, возможно, именно тоска по высоким технологиям, вполне ощутимая в общественном сознании, и составляет тот ресурс, используя который еще можно попытаться вернуться к действительно современному и динамичному социально-экономическому развитию. Это уже почувствовали люди, даже вроде бы далекие от формирования государственной научно-технической политики — книготорговцы и аналитики рынка медиа. «Пока не будет значительных инвестиций в науку, научно-популярные журналы не будут востребованы», — уверен гендиректор агентства «Медиамарк» Константин Исаков.

А за научно-популярной журналистикой и литературой дело не станет.

1 Весьма показательная тенденция — отождествлять научную фантастику и научно-популярную литературу.

2 Данные на декабрь 2005 г.

3 Сегодня средний его тираж составляет около 50 тыс. экземпляров.

4 В 1988 г. тираж этого издания составлял 400 тыс. экземпляров; в 2008 г. — 4 тыс.

5 Напомним, что научная фантастика носит прежде всего когнитивный характер, тогда как «фэнтези» и «хоррор» («ужасы») — жанры, рассчитанные на эмоции, даже на физиологическое возбуждение.

-

Да, факты, приведенные в статье, удручают. Особенно касательно тиражей научно-популярных изданий. Впрочем, это объяснимо, если столь же кардинально в мире упал интерес к науке в широких слоях населения. А вот в чем причина падения этого интереса?

Мое мнение таково. Во-первых, передний край науки в настоящее время слишком удален не только от жизни обычного человека (это, видимо, было всегда), но и от, так называемых, опытно-конструкторских разработок, имеющих целью создание на основе новых научных достижений практически значимых вещей. И продолжает стремительно удаляться.

Во-вторых, современная наука при всем ее гигантском современном инструментарии (один адронный коллайдер чего стоит) так и не может даже нащупать генеральные линии в решении насущных вопросах человечества, таких как предотвращение глобальных и локальных катастроф, победа над распространенными болезнями - гриппом, ИБС, гипертонией, раком. Вместе с тем продолжается бессмысленное с точки зрения прогресса увеличение ассортимента однородных и одноцелевых товаров (например, каждый месяц изобретается новый вариант зубной щетки). А научные достижения столь далеки от реальной жизни, что их зачастую даже невозможно описать так, чтобы их суть и значение были понятны обычному человеку. Сообщество ученых превращается в некий глобальный "междусобойчик" со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И, наконец, в-третьих, нас трудно удивить современными научными достижениями. Либо мы их просто не понимаем и крутим пальцем у виска в ответ на захлебывающиеся рассказы одиночек, либо относимся весьма спокойно к какой-нибудь очередной примочке к мобильному телефону или компьютеру, так как уже привыкли. Но удивляться и удивлять - одна из потребностей человека, и мы начинаем взахлеб читать "сказки для взрослых" с их гоблинами, перемещением во времени и между галактиками принцев с лазерными мечами и тому подобными "примочками". Научную же фантастику нам вполне заменяет сейчас современная научно-популярная литература, и относимся к ней мы не иначе, а именно так. Однако в силу вышеназванных причин ни научная фантастика, ни научно-популярная литература уже не впечатляет нас в той степени, чтобы стимулировать интерес к научным достижениям. А жаль. -

Интересная статья, удручающие факты.

А если посмотреть на ситуацию с других точек зрения:

1. Зависимость потребления от качества продукции;

2. Замена интернетом (зачастую бесплатным, но с голословной информацией), печатных изданий (оплачиваемых, и пустых);

3. Зависимость любознательности (возможности приобрести литературу) от среднего уровня жизни (при средней зарплате в 10-15 тысяч сложно успевать научные журналы читать...)?

Рассмотрим первые 2 критерия в совокупности. Третий критерий не здешняя тема для обсуждения.

Нет никакого желаю читать рекламу, для этого в организациях есть снабжение. Нет смыслового содержания (интеллектуальной нагрузки) в выпускаемых статьях (даны лишь общие сведения - ... в городе N изобрели велосипед. Он служит для перевозки народонаселения своим ходом ..., а в городе M разработали вентилятор необходимый для подачи воздуха...) Это все хорошо, что нас знакомят с новинками существующими, но мне реклама не нужна. Где их устройство? Как это применить к другим отраслям? Где, на самом деле, то, ради чего люди, раньше, покупали эти журналы? Где схемы, чертежи? Где обоснованные испытаниями плюсы и минусы указанных изобретений?

Были такие журналы как "Здоровье", "Радиоэлектронника" и другие, в которых приводились примеры, Например, в журнале "Здоровье" люди были познакомлены с таким восточным аналогом нашей физкультуры как УШУ. Приводились методики изучения. В журнале "Радиоэлектронника" постоянно печатались схемы на оборудование (свой первый компьютер я собрал именно по подобным схемам), листинги программ на различных языках программирования.

Для общего вывода, камень в огород издателей, людям не интересна реклама, ее по телевизору хватает. И если журнал научно-популярный, то где та смысловая нагрузка, которая подразумевается в слове "научно-"?

Возникает впечатление в некомпетентности журналистов и издателей, а так же об огромной помехе со стороны авторского права и законов, которые неграмотной реализацией мешают заинтересоваться изобретением новшеств, а не только их эксплуатацией.