Нано по-американски

Любовь Стрельникова

«Химия и жизнь» №3, 2008

(См. также: Нанотехнологии как национальная идея, «Химия и жизнь» №3, 2008.)

Новехонький лифт легко вобрал в себя пятнадцать человек и пополз вниз. Посмотреть на свое отражение, чтобы поправить прическу, не удалось: все зеркальные стены лифта были закрыты толстыми мягкими матрасами, прикрепленными крест-накрест широким скотчем. Разумная мера, если учесть то количество коробок и огромных ящиков, которые то и дело затаскивали и вытаскивали из лифта. Минус первый, минус второй, минус третий... Мы опустились на самое дно и пошли по длинным коридорам. Ни одного окна (какие окна под землей?), тихо, как в гробу, и только двери направо и налево. А за ними — лаборатории и чистые комнаты, в которых устанавливают и налаживают оборудование, извлеченное из тех самых коробок и ящиков. Здесь, под землей, где почти нет вибрации и шума, самое место современным атомно-силовым и туннельным микроскопам, времяпролетным спектрометрам и прочим тончайшим инструментам исследования. Достаточно беглого взгляда на всё это роскошество, чтобы понять, что строительство и оборудование Калифорнийского института наносистем обошлось в десятки миллионов долларов.

Калифорнийский институт наносистем построен на территории самого крупного и престижного университета в штате — UCLA (Университет Калифорнии, Лос-Анджелес). Не так-то просто было найти место для строительства даже на огромной территории университетского кампуса, где обитает 60 000 студентов, преподавателей и служащих. Его архитектурный ансамбль, объединяющий факультеты и научные центры, библиотеки и центры искусств, спортивные площадки, зоны отдыха, музеи, рестораны, отели и много чего еще, сложился давно и прекрасно вписан в ландшафт. Гулять по аллеям кампуса под вековыми деревьями, вдоль лужаек со скульптурами Родена, Мура, Миро и Кальдера — одно удовольствие. Где тут строить? И тем не менее место нашли — как раз между инженерным, медицинским, биологическим и математическим факультетами. Заняв место посерединке, Институт наносистем пространственно объединил естественнонаучные факультеты, у каждого из которых есть свои интересы в области нанотехнологий.

Да и сама архитектура работает на идею интеграции. Семиэтажное здание института (три этажа под землей, четыре — над) в плане выглядит почти как квадрат с внутренним двором без крыши. Из одного крыла в другое можно попасть по сквозным коридорам и террасам, тянущимся по периметру здания. А можно пересечь и сам двор, но не по земле, а по воздуху. Всё внутреннее открытое пространство элегантно перечерчено воздушными пешеходными дорожками, расположенными под разными углами, чтобы можно было перемещаться одновременно и по горизонтали, и по вертикали (см. вверху фото Рида Хатчинсона). Интересно, как это они в снегопад и гололед по этим воздушным переходам под открытым небом? Ах да, мы же в Калифорнии, плюс 25 в ноябре.

В ноябре прошлого года Институт наносистем готовился к официальному открытию. Все ждали губернатора штата Арнольда Шварценеггера, чтобы он перерезал красную ленточку. Но в перегруженном графике работы губернатора никак не находилось окошко для этой приятной во всех отношениях процедуры. Это же какое удовольствие увидеть, в какую красоту и потенциальную силу превратились деньги, выделенные правительством штата Калифорния на строительство Института наносистем. Правда, одних бюджетных средств не хватило бы, поэтому не обошлось без крупных корпораций. Среди «платиновых партнеров», как их называют в Институте наносистем, — HP, «Intel», химическая компания BASF и биотехнологическая «Abraxis BioScience». Но и компаниям тоже радость: видно, во что вложен каждый доллар, сколько пользы и выгоды можно извлечь из нового научного центра, оборудованного по последнему слову техники. А уж какое ликование для ученых и студентов: ведь в таких-то шикарных условиях можно горы свернуть.

Чем же будут заниматься в Институте наносистем? Вообще, этот институт существует уже несколько лет. Просто у него не было своего дома, исследователи работали в разных лабораториях на разных факультетах университета. Теперь исследовательская команда переехала в свое новое здание и продолжила изыскания по тем же пяти направлениям, что были продекларированы раньше: возобновляемые источники энергии; нанотоксикология, контроль и защита окружающей среды; нанобиотехнология и биоматериалы; наномеханические системы; наноэлектроника, фотоника и архитектоника. Заниматься всем сразу невозможно, приходится что-то выбирать. А отбирают то, в чем наиболее сильны. В указанных пяти направлениях ученые университета весьма продуктивны, здесь уже сложились исследовательские школы, так что сам Бог велел заниматься именно этим.

Институт наносистем — это площадка, где фундаментальные результаты превращаются в технологии и тут же встречаются с заинтересованным производителем. В общем — сюрреализм, слияние реальности и сна. Однако чистым искусством здесь и не пахнет. Коммерческие ожидания велики, ведь вложенные деньги — немалые — должны вернуться и принести ощутимую прибыль, которую уже сегодня пытаются оценить. По мнению Фрэзера Стоддарта, бывшего директора Института наносистем, наноразмерные биосенсоры для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях, разработанные в институте, принесут в экономику штата не менее миллиарда долларов. Потребность в нанокомпозиционных мембранах обратного осмоса для решения проблемы дефицита чистой воды в ближайшем десятилетии оценивается от 10 до 100 миллионов долларов. А оценка безопасности наноматериалов, их токсичности для людей и окружающей среды может сберечь бюджету штата миллионы и миллиарды долларов от расходов на судебные тяжбы.

А вот и совсем свежее сообщение. В Институте наносистем в лаборатории профессора химии Омара Яги завершены исследования синтетических высокопористых цеолитных материалов, которые селективно отбирают углекислый газ из газовой смеси и надежно удерживают его в своих многочисленных порах — 83 литра СО2 в одном литре материала. Такие поглотители углекислого газа на автомобилях и тепловых электростанциях могут заметно снизить выбросы парникового СО2 в атмосферу. Не случайно это исследование финансировали Министерство энергетики США и химический концерн BASF. Тут, правда, появляются вопросы: что делать с цеолитом, заполненным СО2 под завязку? Можно ли регенерировать цеолиты и куда при этом будет деваться СО2? И сколько такого поглотителя надо загружать в автомобиль, если при сжигании одного литра бензина выделяется больше 1000 л СО2. Но не будем придираться. Наверняка эти очевидные вопросы будут решены технологами.

Институт наносистем выглядит как гостеприимный дом с многочисленными лабораториями, аудиториями, террасами для доверительных бесед, прекрасно оборудованными конференц-залами и даже собственным театром на 260 мест. Здесь непрерывной чередой идут международные конференции и семинары по нанотехнологиям, проходят выставки и прочие мероприятия. Здесь все участники нанотехнологического проекта — студенты, исследователи, технологи и промышленники — чувствуют себя комфортно.

Калифорнийский институт наносистем — лишь одно из звеньев большой и разветвленной наноинфраструктуры, формирование которой завершается в США в рамках Национальной нанотехнологической инициативы (NNI). Сегодня в строительство нанотехнологического будущего вовлечено более пятисот университетов, частных институтов и правительственных лабораторий во всех 50 штатах США. Здесь реализуется около 5 000 научно-исследовательских проектов. Таким образом, нанотехнологическая сеть равномерно покрывает всю страну и охватывает все регионы, исключая разве что малозаселенную серединку страны. В 2006 году более 2000 нанотехнологических компаний работало в США. В этом смысле NNI — по-настоящему национальный проект.

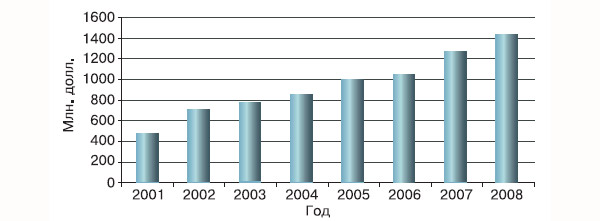

Сегодня 25% всех государственных инвестиций в нанотехнологии в мире приходится на долю США. Начиная с 2001 года государство уже потратило более 8 миллиардов долларов на NNI. Однако инвестиции растут год от года (см. диаграмму 1). В этом году сумма государственных вложений составит 1,4 миллиарда долларов. Причем эта сумма складывается из расходов как Национального научного фонда, призванного финансировать самые рискованные фундаментальные исследования, которые могут не окупиться никогда, так и основных министерств, правительственных агентств и служб США (см. таблицу и диаграмму 2). Частные компании вкладывают еще больше: свыше 60% американских компаний предусмотрели в своих бюджетах расходы на исследования в области нанотехнологий.

Вообще-то первые исследования в области нанотехнологий в США начал финансировать Национальный научный фонд еще в 1991 году. К концу 90-х после тщательного и долгого анализа ситуации группа высококвалифицированных ученых-экспертов во главе с Национальным научным фондом сформировала программу, которая и легла в основу NNI, принятой в 2000 году. Четкость любой программы, ясность целей и задач, точность формулировок и определений, реалистичность экономических оценок во многом определяют ее успех. В этом смысле США могут на него рассчитывать. В NNI не только дано точное определение, что же понимается под нанотехнологиями, но обозначены цели и группы задач, которые необходимо решать в рамках NNI. Ради чего затеяна NNI? Ради «будущего, в котором способность понять и контролировать материю на наноуровне приведет к революции в технологии и промышленности с пользой для общества». Программа преследует четыре основные цели: поддерживать научные исследования мирового уровня в области нанотехнологий; создать условия для превращения новых технологий в продукты для коммерческого использования и общественного блага; развивать образовательные ресурсы, подготовку кадров и поддерживать исследовательскую инфраструктуру, включая оснащение самым современным оборудованием; поддерживать ответственное развитие нанотехнологии, оценивающее все риски и потенциальные опасности для общества и окружающей среды. Что же стало объектом государственных инвестиций? Фундаментальные исследования явлений и процессов на наноуровне; создание и исследование наноматериалов; создание наноразмерных устройств и систем; инструментальные исследования, метрология и стандартизация для нанотехнологии; нанопроизводство; приобретение оборудования и создание условий для исследований; образование, измерение общественного мнения, пропаганда и популяризация.

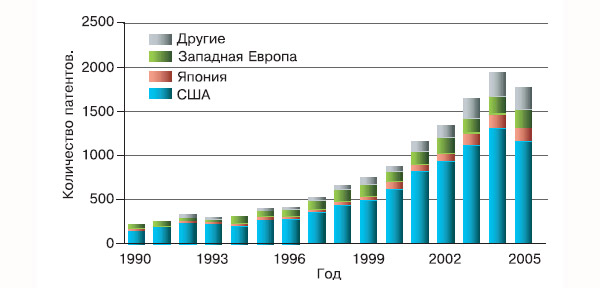

Вот по этому пути, продуманному аж до 2020 года, движутся США, создавая будущее, а не пытаясь его предугадать. Каждые несколько лет NNI дополняется стратегическими планами для очередного этапа, где расписано, на что будут потрачены деньги, какие цели будут достигнуты и в каких направлениях исследований сосредоточены главные силы. В каких же? Об этом можно судить хотя бы по распределению американских патентов по нанотехнологиям в различных областях (см. диаграмму 3). Любовь американцев к патентованию всего и вся хорошо известна, и тем не менее структура патентов может служить косвенным показателем успешности исследований в тех или иных областях. Пока что общее количество патентов свидетельствует о том, что США лидируют (см. диаграмму 4).

И всё же каковы результаты? Ведь NNI работает уже восьмой год. Всё идет согласно этапам, предусмотренным программой. До 2020 года должны последовательно появиться четыре поколения продуктов с использованием нанотехнологии. Первое поколение (2000–2005) называется «пассивные наноструктуры», а попросту — нанопорошки, которые можно добавлять в разные материалы: полимеры, керамику, металлы, покрытия, лекарства, косметику, пищу и прочие товары народного потребления. Эти порошки получают и во что только не добавляют! Сегодня в США производится несколько сот видов товаров, где можно обнаружить присутствие этих самых нанопорошков. Так что первое поколение уже освоено промышленностью. Второе поколение — «активные наноструктуры» (2005–2010) — предусматривает создание компонентов нанобиотехнологий, нейроэлектронных интерфейсов, наноэлектромеханических систем и т. п. Это поколение пока находится в лабораториях, на уровне создания прототипов. Третье поколение — «системы наносистем» (2010–2015), то есть управляемая самосборка наносистем, трехмерные сети, нанороботы и т. п., — пока лишь в руках исследователей. И наконец, четвертое — «молекулярные наносистемы» (2015–2020), то есть молекулярные устройства, атомный дизайн, — существует только в виде концепции.

Американские специалисты считают, что видимые изменения от грянувшей нанотехнологической революции мы заметим после 2015 года. Пока что американцы довольствуются вполне простыми и обыденными вещами, где уже есть следы нанотехнологий: непахнущими синтетическими носками с наночастицами серебра (серебро выступает в роли антисептика), суперпрочными теннисными мячами и ракетками, непромокаемыми штанами и плащами, всякими кремами и многим чем еще. Правда, на всех этих товарах нет пометки «сделано с использованием нанотехнологии». Агентство по контролю фармпрепаратов и продуктов питания США (Food and Drug Administration) пока еще разрешает производителям замалчивать этот факт. И в самом деле, неочевидно, что покупатели порадуются этому обстоятельству. Но скоро надпись неизбежно появится. Вот почему NNI не жалеет усилий и средств для пропаганды и популяризации нанотехнологии.

Американцы не без основания считают, что своей NNI они катализировали нанотехнологическую активность в мире и стимулировали появление подобных инициатив в других странах. Вот и в России в прошлом году стартовала огромная государственная нанотехнологическая программа, бюджет которой сравним с американской NNI. Конечно, за семь лет США сильно ушли вперед. Но это и хорошо. Ведь можно использовать американский опыт, чтобы не повторять ошибок, а для соревнований есть Олимпийские игры. Нам тут не соревноваться, а свои проблемы решать надо. Хорошо бы с помощью нанотехнологии, например, сделать эффективные отечественные лекарства, чтобы не зависеть от импорта, создать энергосберегающие установки, чтобы тепло было в каждом доме и чтобы не приходилось дорого за это платить, перевести промышленность на новые технологии, которые позволят нам резко сократить истребление природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. Да мало ли что можно сделать хорошего в интересах каждого из нас. Но об этом мы расскажем в следующих номерах журнала.

(См. также: Нанотехнологии как национальная идея, «Химия и жизнь» №3, 2008.)

-

О новых лекарствах с помощью программы поддержки нанотехнологий сильно сомневаюсь, о носках и трусах можно подумать, но в Китае по любому их дешевле купить. Вот о теплосберегающих, суперпрочных материалах и нанотехнологическом производстве домов и транспортных средств для освоения Сибири можно помечтать. Просто для этого есть серьезный задел в ВПК, как его на мирные рельсы перевести и сделать товарами класса А? Вечный вопрос и ответ - не душите изобретателей и творческую инициативу. У изобретения один автор, это так же, как в искусстве. И законы об интелектульной собственности не о порядке и новых налогах, а в порядок для всех и кратко.

-

К практическому применению само сборки изделий машин.

Ген. Конструктор вертолетов МИ при оформлении договоров со мной объяснил, что они финансируют нанотехнологии потому, что те позволяют само собирать изделия без машинной обработки. Но не нашли ни одной детали, которую можно изготовить этими методами по приемлемой цене даже через десятки лет. Возможно инофирмы разрекламировали эти технологии, чтобы у них закупили оборудование и технологии и не потратили финансы на внедрение известных, дешевых нанотехнологий.

Рассмотрим некоторые из них.

1. В лабораториях из карбонилов, например, никеля непрерывно выращивают трубы и разные изделия путем восстановления атомов никеля из газа на поверхности оправки или детали заданной формы. Так же одновременно и непрерывно можно выращивать керамику и органические вещества. И собирать из атомов разных веществ точные детали любой толщины. Получать и металлокерамику и легированные металлы и интегральные схемы.

И нужно только снимать детали любой формы и длины с оправок. И снимать не обязательно если формовать из магнитными, электрическими силами и полями.

2. В предыдущих сообщениях приведены примеры получения изделий из газовой фазы алюминия и других веществ и соединений. 3. из расплавов.

4. намораживанием. 5. выращиванием кристаллов.

6.самосборкой из жидкой фазы.

Методические рекомендации есть в учебниках.

Любое вещество всегда магнитно, т.к. изменяет свои свойства в магнитном поле. Большинство тел слабомагнитны т.к. все микроскопические атомные магнитики распределены в пространстве хаотически. не только твердые тела обладают способностью притягиваться магнитом или отталкиваться от него, но и жидкости, и газы. Так, пламя свечи отталкивается магнитом. Кислород притягивается магнитами, а раствор хлорного железа, поднесенный в стеклянной трубочке к магниту - притягивается.

само сборка магнитных частиц.

"Положите лист картона на полосовой магнит, и равномерно посыпьте его железными опилками. Не сдвигая, магнит и лист картона относительно друг друга, осторожно постучите по листу, чтобы опилки могли свободно перераспределиться. Следите, как выстраиваются опилки на картоне.'.

Также само сборка производится магнитоимпульсными, электрическими силами, вихрем и другими силами.То есть нанесли распылением или окунанием наноопилки или магнитную жидкость на подложку само собрали из них детали и высушили. Напечатали хлорным железом и восстановили водородом получили узор или деталь из железа.

Например,исследователи из Кореи разработали методику получения высокоанизотропных магнитных структур из наночастиц кобальта, основанную на самосборке этих частиц в магнитном поле. Размер и соотношение сторон стержней можно регулировать путем варьирования магнитного поля и начальной концентрации коллоидного раствора. При увеличении концентрации размеры и анизотропия формы стержней растут, увеличение магнитного поля приводит к росту анизотропии. Если поле прикладывать вдоль подложки, то на ней формируются вытянутые провода.

Магнитные свойства таких структур, коэрцитивная сила при 5 К возрастает в 4 раза с 1600 до 6400 Э. При комнатной температуре данные измерений не приводятся, возможно, из-за того, что частицы в таких условиях суперпарамагнитны. (Chemical Communications).

И утверждения инициаторов разработок нанотехнологий можно внедрить сегодня, а не через много лет.

'Представьте, что изделия электроники будут печататься как обои. В рулоны можно скручивать экраны и дисплеи, солнечные батареи суперэффективный фотоэлемент и электронную бумагу и т.д. Причем вся эта техника фантастически дешевая, так как очень проста в производстве. Цена микросхем с полимерами может составлять всего 1-2 процента от затрат на изготовление чипов из кремния'.

Добавьте, что также можно собирать пленки, нити со слоями разных материалов, из гибкой керамики и металлокерамики, стекла и:

Но в первую очередь за несколько лет можно решить главный болевой вопрос машиностроения заменить дорогие и сложные станки с ЧПУ, токарные, фрезерные станки на простые умные установки автоматы самосборки изделий машин. выбросить сложное электронное оборудование и заменить его электрическими, магнитными и другими полями и силами.

А при применении электро магнитных реакторов эти технологии в разы проще и дешевле. И нужен только маленький завод.

Подробно на http://www.eprussia.ru/tech/articles/82.htm

Энергетика и промышленность России, Солевой реактор и форум. -

Статья так и сочится преклонением пред американцами, а зря (я сам америкос и знаю, как тут дела делаются - сплошная показуха). Научный "уровень" статьи комментировать не хочется - надоело ругаться, да и зря, даже не поймут критики. Это теперь "наше" настоящее и будущее... увы :(

-

Я не заметил в статье ни малейшего "преклонения" перед кем бы то ни было. Хорошая, объективная статья. По-моему автор предыдущего высказывания охарактеризовал себя вполне четко и справедливо: америкос. Я здесь таких "америкосов" встречаю довольно часто. Понять их совсем нетрудно, зря г-н xyzzy думает, что он так сложен. Это очень легко сказать: все кругом сплошная показуха. Это называется зашоренность и ограниченность. Интеллектуального и человеческого уровня таких людей комментировать не хочется. Держитесь от таких америкосов подальше, и читатели ХиЖ, и те, кто журнал делает.

-