Трактат о собственной сытости и благополучии потомства

Антонина Ханайченко,

кандидат биологических наук,

Институт биологии южных морей НАН Украины

«Химия и жизнь» №8, 2002

Родила царица в ночь не то сына, не то дочь,

Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку...

А. C. Пушкин, «Сказка о царе Салтане»

Пролог

Есть много явлений, которые так или иначе, а скорее всего, и так, и иначе, связаны с проблемой продолжения рода человеческого. Например, о вредном влиянии алкоголя и табачного дыма на развитие человеческого эмбриона все люди хорошо знают уже через несколько лет постэмбрионального состояния. О том, что во времена массовых стрессов, как и во время голода, многие женщины теряют способность к обзаведению потомством, тоже известно. Есть мнение, хотя и мало подкрепленное экспериментальными данными, что состав еды за определенный период, предшествующий зачатию, может определять пол человеческого зародыша. А вот изменения пола у некоторых ракообразных под влиянием диеты ученые уже зафиксировали.

И почти ничего не известно о том, как диета матери влияет на жизнеспособность развивающейся яйцеклетки. Попытаемся же с помощью одной детективной истории из жизни морских планктонных раков хотя бы немного приблизиться к ответу на этот вопрос.

Лирическое отступление

Класс веслоногих раков, или копепод (Copepoda) — мелких ракообразных, — насчитывает около 7,5 тысяч видов. Эти маленькие, длиной от 50 мкм до 12 мм, раки составляют до 90% от числа всех планктонных животных Мирового океана. От количества и состава веслоногих раков зависит, будут ли сыты личинки, мальки и взрослые планктоноядные рыбы, а значит, достаточно ли рыбы наловят рыбаки в океане, чтобы и нам с вами перепало. Морская рыба — главный источник незаменимых высоконенасыщенных жирных кислот (ВНЖК), а именно докозагексаеновой и эйкозапентаеновой. Эти кислоты не синтезируются в животных организмах, а потому называются незаменимыми, или эссенциальными. Как рыбы, так и люди получают их только с пищей. Поступив в организм животного, ВНЖК включаются в различные биохимические циклы. От количества и правильного соотношения этих кислот в пище зависит, в частности, состояние клеточных мембран. Следовательно, благополучие человечества, или, попросту говоря, перспективы развития и выживаемость вида Homo sapiens, который считает себя венцом творения, но тем не менее представляет лишь одно из звеньев трофической цепи, то есть последовательности поедания одних организмов другими, зависит и от состояния популяций копепод в Мировом океане. А сами копеподы питаются микроскопическими водорослями.

Цвета морских времен

В зависимости от солнечной активности и изменения содержания химических веществ в океане происходят так называемые сукцессии: доминирующие группы микроводорослей, как волны, сменяют одна другую. Крайние случаи, когда водоросли размножаются особенно бурно и их концентрация достигает миллиона особей в одном литре воды, называются «цветением».

Диатомеи, микроводоросли с кремниевой оболочкой, — самая многочисленная по количеству видов и численности в Мировом океане группа фитопланктона. Поздней зимой—ранней весной они порой дают такие вспышки, что отдельные участки моря становятся коричневатыми. Когда диатомеи извлекут из воды почти весь растворенный в ней кремний, их могут сменить флагелляты (жгутиковые), например криптофитовые, и море слегка порозовеет. Потеплеет вода, накопится органика, «зацветут» динофлагелляты: вода станет разных оттенков — от золотистого до красновато-коричневого. Экстремальный вариант этого цветения называют «красным приливом». А у побережий, в устьях рек, где морские воды смешиваются с речными, могут «зацвести» и зеленые водоросли. Иногда, в промежутках между этими цветениями, все море становится цвета молока. Это размножаются кокколитофориды. Их отблеск виден из космоса, а сами они, возможно, причастны к потеплению климата. Каждой из этих групп микроводорослей присущи свои специфические наборы пигментов и запасных веществ, и каждая имеет свой набор и пропорции ВНЖК.

Дело об отравителе

Долго считалось, что раз во время весеннего цветения диатомовых микроводорослей копеподы интенсивно питаются после долгой зимней голодовки, то, значит, и быстро размножаются и в результате увеличивают свою численность. То есть именно изобилие диатомей определяет в конечном счете обилие корма (копепод) для рыб.

И действительно, как только диатомеи «зацветут», копеподы набрасываются на них и едят почти беспрерывно. Диатомеи — очень питательные жирные микроводоросли, и вскоре самки копепод начинают «нестись», как куры. Подсчитывая число отложенных яиц, многие исследователи полагали, а часть из них до сих пор в этом уверена, что при питании диатомеями копеподы активно размножаются. Иногда, правда, констатировали: мол, такой-то процент яиц нежизнеспособен.

А в начале 90-х годов появились более точные сведения. Оказалось, что не какой-то процент, а большая часть яиц, отложенная копеподами, которые питались диатомеями, нежизнеспособны. И в конце ХХ века ученые из 15 научно-исследовательских институтов опубликовали сводку о том, что в разных лабораториях на пяти континентах при питании диатомеями у разных видов копепод обнаружена повышенная смертность яиц. Тут-то уж одна за другой посыпались публикации, мол, да, видели, но списывали этот эффект на не совсем благоприятные для копепод условия эксперимента. То есть все видели, но никто не хотел замечать. Как часто бывает, феномен негативного взаимоотношения диатомовых водорослей и копепод, сначала встреченный в штыки мировым сообществом ученых, привыкшим к незыблемости фактов, теперь как снежный ком обрастает множащимися доказательствами.

Оказалось, именно в тот период, когда копеподы активно питаются диатомовыми микроводорослями, у большей части яиц — до 90–100% — развитие нарушается на разных этапах: от начальных эмбриональных до только что вылупившихся науплиев (младенцев копепод). Науплии умирают, даже не попробовав самостоятельно мамашиного лакомства — диатомей. Но после того, как на смену диатомеям приходят другие водоросли, почти из всех яиц, отложенных рачками, рождаются абсолютно здоровые жизнеспособные науплии (фото 1).

А данные по ежегодным планктонным циклам, внимательно пересмотренные исследователями, показывают, что основное пополнение в популяциях планктонных копепод происходит не во время цветения диатомей, а после него. Неужели вкусная и полезная для мамаши пища становится ядом для ее потомства?

Следственный эксперимент

Выловленных в Ла-Манше самок типичных копепод северной Атлантики, а именно (именуем их, как принято у биологов, по-латыни) Calanus helgolandicus (произносится «калянус хельголяндикус») и Calanus brevicornis («калянус бревикорнис»), в экспериментальных условиях кормили диатомовыми водорослями, Thalassiosira rotula («талассиозира ротула»). По прошествии суток одно за другим появились шарики яиц: покрупнее — Calanus helgolandicus, помельче — Calanus brevicornis (фото 2, слева от последнего — цепочка диатомей). Обычно они прозрачны, и в них видны первые деления клеток зародыша (фото 3). Но странно, в яйце, которое отложила самка Calanus brevicornis, у мембран разделившихся клеток сосредоточен коричневый пигмент, которого обычно нет в нормальных, почти прозрачных, яйцах. А сами производительницы этих странных яиц побледнели, их тела потеряли красноватые вкрапления. В яйцах, отложенных самками Calanus helgolandicus, вместо одинаковых 2,4,8 клеток (в норме образующихся при дроблении) видны неправильные «мыльные пузыри» (фото 4).

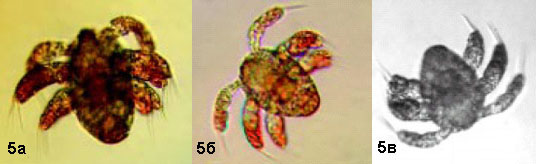

Прошли еще сутки. Из яиц Calanus brevicornis вылупились младенцы — науплии. Увы, они не похожи на нормальных сверстников (см. фото 1) и не проживут следующие 24 часа. Это несчастные калянусные Квазимодо (фото 5): их туловища толстоваты, конечности асимметричны. Вместо четких синхронных прыжков они неуклюже двигаются по спирали и вскоре замирают. Ну а что же с яйцами Calanus helgolandicus? А их уже и вовсе нет: к этому времени они... растворились.

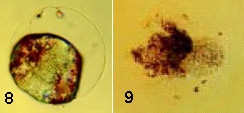

Тем временем самки копепод продолжали питаться диатомеями и откладывать яйца всё более уродливой и неправильной формы. Вот они, вариации аномальных яиц копепод после двух суток такого питания: происходят асинхронные клеточные деления; расслаивается и утончается (фото 6) эмбриональная мембрана; эмбрионы дорастают до 16–32 клеток, но делящиеся клетки не прилегают плотно друг к другу у зародышей как Calanus helgolandicus (фото 7а), так и Calanus brevicornis (фото 7б) — нарушаются адгезивные свойства клеточных мембран; внутри неправильно развивающихся яиц с отслаивающимися мембранами появляются неравномерные скопления коричневого пигмента (фото 8); образуются пузырьки газообразных веществ, выталкивающие яйца на поверхность, где они вскоре распадаются (фото 9).

Зафиксировав все эти уродства, калянусов прекратили кормить диатомеями и поместили их в абсолютно чистую воду. При этом, однако, нельзя не обратить внимание, что крупные ооциты, которые просвечивают сквозь покровы самок Calanus brevicornis, не прозрачно-розоватые, как положено, а с плотными вкраплениями коричневого пигмента (фото 10). Откладка яиц у них задерживается. Спустя сутки лишь у Calanus helgolandicus появилось немного яиц, но они все еще аномальны (фото 11): отсутствует правильная оболочка. Вскоре эти яйца тоже распадаются.

Только через двое суток питания другими микроводорослями — динофлагеллятами — самки Calanus helgolandicus отложили отдельные, прозрачные, правильно делящиеся яйца с нормально сформированной оболочкой (еще через сутки они дадут жизнь науплиям, но часть из них все же будет иметь дефекты). Характеристики оболочки яиц Calanus brevicornis восстанавились не полностью: цитоплазма эмбрионов окрашена равномерно в коричневый цвет, свойственный диатомеям, а адгезивные свойства мембран всё еще нарушены. Эмбрионы погибали, достигнув стадии восьми клеток (фото 12). Чтобы калянусы произвели на свет нормальное потомство, им потребовалось еще несколько суток питания динофлагеллятами.

Рабочая версия

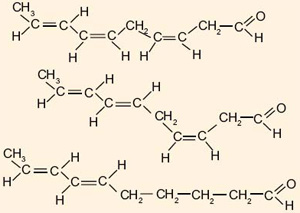

Буквально за месяц до конца ХХ века группа итальянских и французских ученых опубликовала версию причин массовой гибели эмбрионов копепод. Они обнаружили, что при разрушении некоторых морских диатомовых водорослей образуются три антипролиферативных, то есть нарушающих деление клеток, химических вещества. Их идентифицировали как ненасыщенные альдегиды: С10H140 — 2-транс-4-цис-7-цис-декатриеналь, 2-транс-4-транс-7-цис-декатриеналь и С10H160 — 2-транс-4-транс-декадиеналь. (К сведению гурманов: подобные альдегиды были обнаружены в копченых курах, при обработке которых применяли недоброкачественное сырье.)

Что же происходит, когда копепода раскусывает клетку микроводоросли? В этом разобрался немеций химик Георг Похнерт. Неповрежденная клетка диатомеи содержит в свободной форме только насыщенные жирные кислоты. Остальные — находятся в связанном виде. Буквально через несколько минут после повреждения клетки ее жировые компоненты — фосфолипиды — под воздействием ферментов фосфолипаз расщепляются, и образуются свободные ненасыщенные жирные кислоты. А среди них именно эйкозаноидные жирные кислоты с цепочками из 20 атомов углерода, конкретно эйкозатетраеновая и эйкозапентаеновая кислоты, которых в клетке диатомовых может быть до 40%, подвергаются воздействию специфических липоксигеназ и образуют 2,4,7-декатриенали и 2,4-декадиеналь.

Все ферменты этой специфической цепной реакции действуют в морской воде лишь несколько минут, и поэтому только в момент поедания диатомей альдегиды образуют высокие локальные концентрации, пагубно сказывающиеся на потомстве растительноядных копепод. Таким образом, незаменимая эйкозапентаеновая жирная кислота, одна из тех, за которые люди столь ценят рыбу (а та получает ее от водорослей через посредство рачков), превращается при разрушении некоторых диатомей в высокотоксичные альдегиды. На живые растительные клетки их собственные альдегиды не действуют, но, попав с продуктами пищеварения в зародыш копеподы, нарушают его нормальный клеточный метаболизм, а значит, и развитие.

Экспертиза патологоанатома

Похожий способ химической защиты от выедания известен: и высшие наземные растения, и бурые водоросли синтезируют летучие альдегиды из предшественников с 18 атомами углерода. Так, например, некоторые наземные растения, поедаемые без какого-либо видимого вреда травоядными взрослыми особями, срабатывают как абортивные средства. Этот скрытый механизм защиты действует не на организменном, а на популяционном уровне. Он снижает численность будущих поколений, никак не влияя на существующее. И есть примеры, когда растение теряет способность к выработке отравляющих веществ, если в течение нескольких поколений не испытывает «пресса хищника». То есть в тканях лабораторных культур отсутствует вещество, которое вызывает в естественных условиях цепную реакцию образования альдегидов, ядовитых для потомства животного.

Предположим, однако, что планктонные ракообразные произведут меньше потомства, из-за чего выживет меньше мальков рыбы и, стало быть, нам на стол попадет меньше рыбы. Неужели человечество дегенирирует от недостатка незаменимых жирных кислот?

Нет, оно купит ВНЖК в виде искусственных добавок, а сделают их непосредственно из микроводорослей. Поскольку водоросли — фотосинтезирующие организмы, для жизни им нужен свет. Практичные американцы для экономии электричества внедрили в фотосинтезирующую диатомею ген человека, который отвечает за усвоение глюкозы, и превратили ее в гетеротрофный организм, черпающий энергию от разложения сахара. Чтобы, значит, ВНЖК, извлеченные из этой микроводоросли, добавлять в искусственные смеси для младенцев. Только... Как говорил Армен Джигарханян в фильме «Паспорт»: «Не нравится мне что-то этот гусь!» Этот же вид диатомей входит в список тех, которые при разрушении образуют токсичные альдегиды, вызывающие апоптоз — гибель клеток — зародышей копепод и морских ежей.

Впрочем, речь не об этом, а об аналогичных процессах в человеческом организме, которые могут влиять на: а) развитие ооцитов в женском организме; б) правильное развитие плода на ранних стадиях, до его имплантации; в) жизнеспособность потомства (включающую иммунитет, умственное развитие, характеристики зрения и т. д.).

Обвинительное заключение

Пока еще не понятно до конца, как именно яд водоросли убивает эмбрионы ее врагов-копепод. Да и обнаружен этот феномен только для нескольких наиболее распространенных видов диатомей. Однако ясно: токсины, высвобожденные при разрушении этих микроводорослей, повинны в десинхронизации деления ядра и цитоплазмы и нарушают правильное построение мембраны первых клеток зародыша. Как это получается? Возможно, и так: общеизвестно, что ход развития эмбриона до 16–32 клеток определяет не собственно его геном, а матричная (информационная) РНК, скопированная при развитии ооцита с материнской ДНК. Токсины же, образованные при питании диатомеями, проникнув в ооцит, вполне способны нарушить механизм считывания генетической информации. Не исключено, что нарушения в мембранах клеток зародыша связаны также и с тем, что при питании диатомеями изменяется состав жирорастворимой фракции пигментов. Именно они должны защищать клеточные мембраны от воздействия свободных радикалов. Косвенные доказательства: 1) неравномерно распределенные вкрапления коричневого пигмента в цитоплазме аномальных эмбрионов обоих видов калянусов; 2) накопление аналогичного пигмента в гонадах самок после питания диатомеями; 3) равномерное перераспределение этого же, коричневого, пигмента в эмбрионах после восстановительного питания.

На что похожи некоторые неправильно развивающиеся эмбрионы копепод? Некоторые виды их аномалий сходны с аномалиями, которые у эмбрионов морских ежей возникают под воздействием препаратов, нарушающих декление клеток; у эмбрионов кролика — под влиянием канцерогенов. Похожи они и на аномалии человеческого зародыша, случающиеся при искусственном оплодотворении, а именно в период до имплантации.

А если мы вспомним из школьного курса биологии, что развитие эмбриона на ранних стадиях идет по генеральному плану — иными словами, что вскоре после оплодотворения эмбрионы как маленького морского рачка, так и человека проходят аналогичные стадии развития, — то можно сформулировать следующий вывод: плотно и сытно покушав, не забывайте — то, что приятно для собственных вкусовых рецепторов, вовсе не обязательно будет полезно для потомства, особенно зачатого вскоре после еды.

Наша детективная история — только крохотная капля в море научных данных последних десятилетий. И нам еще предстоит многое узнать о том, как много в нас и в наших детях от пищи, которую мы едим. А разгадка тайны воздействия диатомей на развитие эмбрионов копепод может помочь, хотя бы частично, увеличить число удачных имплантаций человеческих зародышей или искать лекарство против рака. Во всяком случае, так предполагают некоторые ученые, изучавшие это явление. Например, они обнаружили, что выделенные из диатомей альдегиды эффективно ингибируют деление клеток некоторых видов рака, поражающих человеческий организм.

Послесловие

А начало расследованию этой детективной истории о странных взаимоотношениях диатомей и копепод положили известный планктонолог, доктор Серж Андре Пуле (в переводе на русский — Сергей Андреевич Курочкин), который работает на Морской биостанции АН Франции в городе Роскофе, что на Атлантическом побережьи Бретани, а также его коллеги: доктора Адрианна Ианора и Антонио Миральто с Неапольской зоологической станции «Андре Дорн», основанной Андре Дорном, дружившим во студенчестве с Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем. Именно в бретонской лаборатории в прошлом году автору удалось поставить опыты с калянусами и отснять эту детективную фотохронику.

Миклухо-Маклай упомянут здесь не случайно: его стараниями в 1871 году была основана Севастопольская биостанция, позднее Институт биологии южных морей, ныне принадлежащий НАН Украины, где имеет счастье работать автор настоящей статьи и в стенах которой известные гидробиологи С. А. Зёрнов и В. А. Водяницкий создали свои школы и воспитали всемирно известных морских биологов. Среди них была и последний потомок известного русского балетмейстера французского происхождения — Тамара Сергеевна Петипа. Она положила немало своих трудов на изучение взаимоотношений копепод и диатомей, а ее ученики и по сей день занимаются разгадками тайн моря по всему земному шару. Из их числа, в частности, образовалась и большая школа экспертов-таксономистов — специалистов, которые достоверно определяют имена планктонных ракообразных. За помощью к ним часто обращаются из исследовательских институтов всего мира, и именно они правильно назвали одного из раков, участвовавших в этой истории, за что автор им очень признательна.

Текст статьи любезно предоставлен редакцией журнала «Химия и жизнь».

Альдегидное оружие диатомей