Подзолы тайги — «соль на перце»

Перед вами подзол — песчаная почва, которую почвоведы любят называть «соль на перце» за характерные контрастные цвета: белый над бурым. Подзолы широко распространены в холодном влажном климате умеренного пояса Северной Америки и Евразии, где на песках растут хвойные леса и вереск, — в том числе в России от Карелии до Западной Сибири и немного в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Реже встречаются в тропиках (в Австралии, Амазонии, Индонезии) под разреженными лесами.

Подзолы — бедные почвы: в них мало органических и, главное, минеральных веществ. Поэтому для выращивания урожая на них широко использовалось подсечно-огневое земледелие. Образующаяся после выжигания леса зола обогащала почву минеральными веществами, и в течение первых лет после пожара можно было получить неплохой урожай. Затем питательные вещества вымывались и людям приходилось переходить на новое место.

В научный обиход народное название «подзол», образованное от слова «зола», ввел российский геолог и первый в мире почвовед Василий Васильевич Докучаев во второй половине XIX века. Заимствованный из русского языка термин podzol прочно закрепился в мировых почвенных классификациях.

Подзол на фото сформировался в средней части водосборного бассейна реки Пур (Ямало-Ненецкий автономный округ). В Западной Сибири ледники, приходившие с севера (от Полярного Урала, Таймыра и Новой Земли), преграждали путь многочисленным и многоводным рекам, текущим с юга — Оби с ее притоками, Пуру, Надыму и другим. В итоге к югу от ледников разливались обширные озера, которые после таяния ледников прорывалось в Северный Ледовитый океан. Реки приносили большое количество песка, состоявшего преимущественно из кварца. Из-за длительного пребывания в пресной воде подвижные элементы (железо, алюминий, кальций, магний, калий, натрий, фосфор, сера) вымывались из песка и при прорыве озер уносились в Северный Ледовитый океан. Поэтому почвы, впоследствии сформировавшиеся на таких песках, бедны химическими элементами, необходимыми для питания растений.

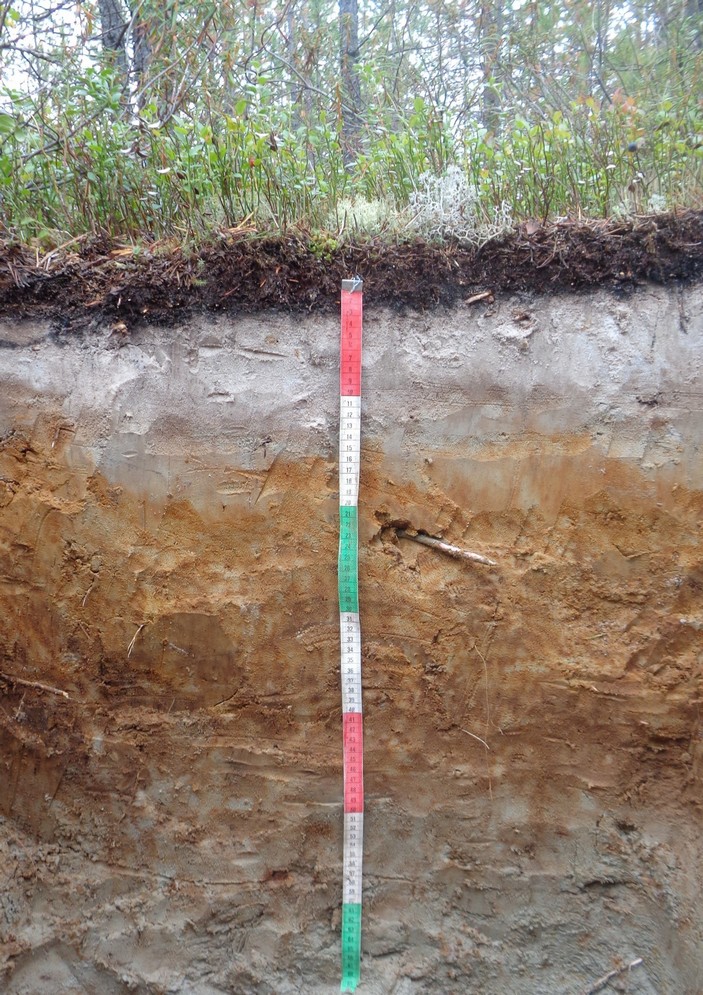

Любая почва — это «слоеный пирог». Слои, из которых состоит этот «пирог», почвоведы любовно именуют горизонтами — а все вместе они образуют почвенный профиль. Каждый горизонт отличается от своих соседей по химическим и морфологическим свойствам (например, по цвету). В данном случае (см. верхнее фото) горизонтов три, не считая лесной подстилки вверху и оглеенной почвообразующей породы внизу.

Бурая лесная подстилка (над сантиметровой лентой) — это еще не почва, но именно здесь начинается ее образование. Микроорганизмы и грибы разлагают обильный лесной опад — ветки, листья и хвою — и преобразуют его в гумус, имеющий темную окраску. Благодаря этим процессам формируется самый верхний, почти черный горизонт — гумусовый: здесь он совсем тонкий, не более трех сантиметров.

В составе гумуса много органических кислот, в том числе и очень подвижных, то есть легко вымываемых водой, фульвокислот (от лат. fulvus — «желтый»). Именно соли фульвокислот придают желто-коричневую окраску воде многих северных рек. Из-за того что подзолы бедны металлами, в них мало оснований, которые могли бы нейтрализовать эти кислоты. Поэтому реакция среды очень кислая: pH в подзолах может опускаться до 4,5, иногда даже ниже.

Сразу под гумусовым горизонтом начинается песок. Проходя через него, фульвокислоты растворяют немногочисленные соединения металлов, покрывающие тонким слоем песчинки, пока зерна кварца не окажутся полностью отбеленными — лишенными каких бы то ни было красящих пигментов (см. Природные минеральные пигменты; см. также картинки дня «Красноземы субтропиков» и «Термоземы Кроноцкого заповедника»). Так формируется второй горизонт подзола — светлый горизонт вымывания (элювиальный), та самая «соль».

Образовавшиеся фульваты металлов перемещаются ниже, в глубь почвенного профиля, до тех пор, пока pH среды немного не повысится и соединения не выпадут в осадок, покрыв песчинки органоминеральными пленками. Это уже горизонт вмывания (иллювиальный) — третий по счету, тот самый «перец»; в нашем случае мощность (толщина) этого горизонта — около 30 см. Если почвы относительно богаты железом, формируется охристый, как накипь в чайниках, иллювиально-железистый горизонт. При недостатке железа фульвокислоты взаимодействуют и с менее подвижным алюминием, чьи органоминеральные соединения имеют более насыщенный кофейный оттенок. Иногда можно встретить подзолы с практически черным иллювиально-гумусовым горизонтом, в котором преобладают фульваты алюминия.

Иллювиально-гумусовый подзол. Под маломощной оторфованной подстилкой залегает белесый, лишенный всех красящих пленок горизонт вымывания, сменяющийся иллювиально-гумусовым горизонтом темно-кофейного (за счет фульватов алюминия) цвета, буровато-кофейным переходным иллювиально-железисто-гумусовым горизонтом и буровато-палевым иллювиально-железистым. Фото с сайта soils.narod.ru

И наконец, ниже 45 см находится материнская порода — озерно-речные пески, почти не затронутые процессами почвообразования. Но все-таки только почти: нижний горизонт этого подзола заселен анаэробными бактериями, которые восстанавливают железо из трехвалентного в двухвалентное, способствуя оглеению — формированию веществ с холодной, сизоватой окраской (об изменении окраски при переходе железа из одного состояния в другое см. картинку дня «Неземные пейзажи вулкана Даллол»). Наличие оглеенных участков — типичная черта подзолов Западной Сибири, так как грунтовые воды здесь очень близко подходят к поверхности и возникают условия, благоприятные для жизни анаэробных бактерий.

Таким образом, подзолы имеют высокую кислотность, бедны минеральными веществами и неспособны удерживать влагу, поэтому на этих почвах способны выжить немногие растения. Часто на подзолах растут сосны, так как они весьма неприхотливы и могут жить практически на любой почве (см. Искусственный естественный лес). Добывать необходимые минеральные и органические вещества из почвы соснам помогает симбиоз с грибами — микориза.

Фото © Иван Семенков, Ямало-Ненецкий автономный округ, 2017 год.

О почвах и почвообразовании см. также:

1) Красноземы субтропиков.

2) Термоземы Кроноцкого заповедника.

Иван Семенков

-

Из-за длительного пребывания в пресной воде подвижные элементы (железо, алюминий, кальций, магний, калий, натрий, фосфор, сера) вымывались из песка

А это подтверждается микроструктурой песка ? Оксид железа в песке разве не растворён в кварце? Исходя из ГОСТ 22552.2-93 например формируется такое ощущение, что оксид железа вовсе не поверхностный, т.е. песок возможно изначально был без примесей, т.е. это кварцевый песок, который например образовался из жильного кварца.-

Микроструктурой песка это подтверждается: имеется партлювационная структура (микропереслаивание светлых и темных прослоев).

Оксид железа на растворен в кварце, а находится на его поверхности в виде пленок. Этот кварц образовался в результате разрушения пород Центрального Казахстана, Урала и Алтая. При быстрой скорости течения реки уносили в Северный Ледовитый океан наиболее легкие частицы (глинистые), а на поймах оседали наиболее тяжелые и устойчивые к выветриванию.

-

Разнообразие почв

-

09.10.2023Пахотный слой почвыИван Семенков • Картинки дня

09.10.2023Пахотный слой почвыИван Семенков • Картинки дня -

28.01.2021Языки и псевдофибры подзолаИван Семенков • Картинки дня

28.01.2021Языки и псевдофибры подзолаИван Семенков • Картинки дня

-

22.12.2020Столбчатый горизонт солонцаИван Семенков • Картинки дня

22.12.2020Столбчатый горизонт солонцаИван Семенков • Картинки дня

-

08.12.2020Сульфидный солончакИван Семенков • Картинки дня

08.12.2020Сульфидный солончакИван Семенков • Картинки дня

-

21.11.2020Верховой и низинный торфИван Семенков • Картинки дня

21.11.2020Верховой и низинный торфИван Семенков • Картинки дня

-

13.11.2020Глеезём: когда постоянно сыроИван Семенков • Картинки дня

13.11.2020Глеезём: когда постоянно сыроИван Семенков • Картинки дня

-

26.10.2020Многоликие подзолыИван Семенков • Картинки дня

26.10.2020Многоликие подзолыИван Семенков • Картинки дня

-

28.09.2020Криоземы тундр: жизнь под прессомИван Семенков • Картинки дня

28.09.2020Криоземы тундр: жизнь под прессомИван Семенков • Картинки дня

-

27.08.2020Его величество курский черноземИван Семенков • Картинки дня

27.08.2020Его величество курский черноземИван Семенков • Картинки дня

-

07.02.2019Подзолы тайги — «соль на перце»Иван Семенков • Картинки дня

07.02.2019Подзолы тайги — «соль на перце»Иван Семенков • Картинки дня

Коричневая окраска вод Северной Двины за счет фульватов железа. Фото с сайта photosight.ru