Останцы Белой пустыни

Белая пустыня, расположенная в восточной Сахаре, в 600 километрах к юго-западу от Каира, — одно из самых красивых и необычных мест в мире. Здесь на небольшой площади около 300 кв. км сосредоточены сотни причудливых природных скульптур, напоминающих грибы, курицу под деревом, кролика, сфинксов, человеческие головы — всё, что подскажет вам ваша фантазия.

Фигуры образовались при выветривании плотных известняков, которые представляют собой спрессованные кальцинированные остатки мельчайших организмов — планктона. Этот планктон обитал в водной толще моря, покрывавшего Сахару в позднем мелу, примерно 80 млн лет назад. Из таких мелкозернистых пород органического происхождения, сложенных скрытокристаллическим кальцитом, во всём мире получают мел. По возрасту они в основном приурочены к меловому периоду, который поэтому и получил свое имя.

После того как море ушло из Сахары и в миоцене (23–5 млн лет назад) пласты известняков оказались на поверхности, началось их выветривание. Первыми в работу включились карстовые процессы. Пока здесь еще было не так сухо, как сейчас, поверхностные воды растворяли, выщелачивали породы, вымывая из них наиболее легкорастворимые минералы — гипс и кальцит. Более стойкий к растворению кварц оставался на поверхности, и его песчинки уносил ветер.

Главную роль в карстовом процессе играет карбонатное растворение, при котором дождевая вода, соединяясь с атмосферным углекислым газом, образует слабую угольную кислоту, взаимодействующую с карбонатом кальция известняка, переводя его в растворимую гидрокарбонатную форму. При этом на поверхности постепенно образуются углубления — карстовые воронки, а внутри, в толще известняков — карстовые пещеры. Со временем воронки расширяются и углубляются, соединяясь с пещерами. На месте провалов появляются ущелья, и в конце концов формируются характерные для карстового ландшафта останцы известняков.

Четыре стадии карстового процесса. Рисунок из Научно-технического энциклопедического словаря

На втором этапе, когда климат стал намного суше, подключился ветер. Обдувая останцы мощными воздушными потоками, насыщенными песком и пылью, он действовал как пескоструйная установка. При этом более мягкие и рыхлые слои и участки породы разрушались быстрее, а более плотные и крепкие — сохранялись. Это так называемое дифференциальное выветривание — разрушение разных видов горных пород с различной скоростью и интенсивностью, которая обусловлена различиями в составе и прочностных свойствах этих пород. Так и сформировались сложные формы рельефа, где слои более прочных или химически более стойких пород выступают над более мягкими и менее стойкими.

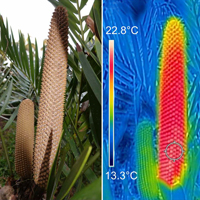

Механизмы дифференциального выветривания, которые привели к образованию форм рельефа Белой пустыни, в 2020 году описали египетские и японские геологи. Во время полевых исследований они измерили локальную температуру, влажность и продолжительность солнечного прогрева в разное время года с разных сторон фигур, их геометрические параметры, описали различные профили выветривания, с помощью буровых работ отобрали пробы для определения физико-механических свойств пород. В лабораторных условиях изучили факторы, определяющие подверженность горных пород выветриванию, — текстурные и структурные признаки, минералогический состав, содержание солей, а также геотехнические свойства, такие как пористость и растворимость.

Разделив все крупные останцы на две большие группы — симметричные и асимметричные — ученые выяснили, что у последних пологий склон как правило обращен в восточном направлении, а крутой — в западном. Измерение температуры на разных склонах показало, что на восточной стороне в среднем более высокая температура, более низкая относительная влажность и большая продолжительность солнечного прогрева по сравнению с западной. В итоге с западной стороны породы растрескиваются и разрушаются быстрее. У симметричных же фигур эти параметры со всех сторон примерно одинаковые.

Для мелких форм рельефа главным фактором образования асимметричных фигур, по мнению ученых, был не температурно-влажностный режим, а направление ветра, который выдувает характерные «волны» в пластах плотных массивных известняков.

Большое количество так называемых грибов — массивных фигур на тонких ножках — исследователи объясняют тем, что на приземном уровне ветер несет намного больше песка. Твердость кварца, главного минерала песка — семь по шкале Мооса, а у кальцита, главного минерала известняка, — только три. Поэтому песок выполняет по отношению к известняку роль абразива.

От полного разрушения фантастические фигуры Белой пустыни спасает практически нулевая влажность. При суточных перепадах температур, которые здесь бывают зимой — от 30°C днем до −5°C ночью — вода, попадающая в микротрещины останцов, очень быстро разрушила бы их. В отсутствие же влаги главным фактором выветривания остается ветер с песком. День за днем он непрерывно шлифует известковые скульптуры, доводя их до совершенства.

Фото Владислава Стрекопытова, 2021 год.

Владислав Стрекопытов

-

Владислав, спасибо за статью!

"пологий склон как правило обращен в восточном направлении, а крутой — в западном. Измерение температуры на разных склонах показало, что на восточной стороне в среднем более высокая температура, более низкая относительная влажность и большая продолжительность солнечного прогрева по сравнению с западной. В итоге с западной стороны породы растрескиваются и разрушаются быстрее."

Но пологий склон - то есть восточный - это более разрушенный склон. Раз он ниже. Нет? Где более высокие температуры, там и больше линейные расширения породы. То есть амплитуда суточных движений в массиве. Должен быстрее разрушаться. Более долгий нагрев - глубже проникновение нагрева и линейного расширения в массив, заглубление растрескивания. Тоже ускоряющий разрушение фактор. -

Так пишут авторы исследования, и я с ними согласен. Отвесная стенка - признак более быстрого разрушения. С западной стороны выше градиент параметров, оттуда идет фронт разрушения, главный фактор которого в данном случае - высокая влажность и низкие, вплоть до замерзания, ночные температуры. За ним, на восточном склоне, скорость разрушения ниже, поэтому склон пологий. Это относится к любым формам рельефа: отвесный склон - признак быстрой эрозии, пологий - медленной.

Последние новости

Расположение Белой пустыни на физической карте Египта