«Алиса в стране наук». Главы из книги

Улыбка без кота

— А вы можете исчезать и появляться не так внезапно? А то у меня голова идет кругом.

— Хорошо, — сказал Кот и исчез — на этот раз очень медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последней — улыбка; она долго парила в воздухе, когда все остальное уже пропало.

— Д-да! — подумала Алиса. — Видала я котов без улыбок, но улыбка без кота! Такого я в жизни еще не встречала.

Математика

Симметрия и асимметрия

А знаете, почему улыбающееся лицо (и кошачье, и человеческое) кажется нам более красивым? Есть гипотеза, что улыбка скрывает несовершенство черт лица, делает его более симметричным, а симметрия более приятна для наших глаз. Не случайно еще с древних времен люди видели красоту и совершенство в правильных многогранниках (вспомним историю о треугольнике Рёло, с. 31). Но чтобы понять, как связаны правильность и симметричность, нам придется кое-что узнать о симметрии.

Мы привыкли к тому, что симметрия — это свойство, характеристика какого-то предмета. А вот математики считают симметрию действием и поэтому стараются отличать ее от симметричности (свойства). Давайте попробуем понять, как это у них получается.

Вырежем из листа бумаги квадрат ABCD. Он симметричен? Безусловно. А как именно?

Во-первых, у него есть центр — в точке пересечения диагоналей — и вершины квадрата симметричны друг другу относительно этого центра. Такую симметрию математики называют центральной. Если повернуть лежащий на столе квадрат на 180°, то при центральной симметрии противоположные вершины квадрата перейдут друг в друга: A в C, B в D и наоборот. В целом же квадрат просто повернется вокруг своего центра.

Вершины A и C останутся на своих местах, а вершины B и D перейдут друг в друга (совместятся)

А еще какие-то симметрии у квадрата бывают? Конечно. Каждая из диагоналей является осью симметрии, которую называют осевой. Если взять бумажный квадрат и перегнуть его через диагональ (ось симметрии) AC, то вершины A и C останутся на своих местах, а вершины B и D перейдут друг в друга (совместятся).

При симметрии относительно такой оси соседние вершины квадрата переходят друг в друга: A в B, C в D, и наоборот

Но это не полный список возможных осевых симметрий. Еще две оси симметрии — это прямые, проходящие через середины противоположных сторон квадрата. При симметрии относительно такой оси соседние вершины квадрата переходят друг в друга: A в B, C в D, и наоборот.

В результате каждая вершина перейдет в следующую

Однако математики пошли еще дальше и стали смотреть, что будет, если выполнять симметрии последовательно. Например, что получится, если сделать симметрию относительно диагонали AC, а потом — относительно вертикальной оси, проходящей через середины AB и CD? Вершина A сначала останется на месте, потом перейдет в B; B перейдет в D, а потом в C; C сначала останется на месте, а потом перейдет в D; наконец, D перейдет в B, а потом в A. В результате каждая вершина перейдет в следующую. Результат окажется таким же, как если мы просто повернем бумажный лист вокруг центра. И это не случайность, а общая закономерность: можно доказать, что выполнение двух осевых симметрий друг за другом всегда даст какой-то поворот.

A и C перейдут друг в друга, а B и D останутся на месте

А что если выполнить сначала осевую симметрию (например, ту же самую — относительно диагонали AC), а затем центральную? Тогда A и C перейдут друг в друга, а B и D останутся на месте. Иначе говоря, в результате мы получим то же самое, как если бы с самого начала выполнили симметрию относительно BD. И это тоже закономерно: можно доказать, что последовательное выполнение осевой симметрии и поворота (мы ведь уже увидели, что центральная симметрия — это поворот на 180°) дает осевую симметрию.

Физика

Коты и парадоксы

Улыбка, висящая в воздухе, когда сам кот уже исчез, — это так называемый логический парадокс, то есть противоречие: ведь улыбка — это выражение лица (морды), а значит, без лица (морды) существовать не может (заметим, что улыбающийся кот — сам по себе парадокс: где это вы видели улыбку на кошачьей морде?). Парадоксы в науке очень полезны, потому что показывают, что научная теория, в которой они обнаруживаются, может оказаться ложной (как, строго говоря, всякая теория). И хотя это еще не повод немедленно от нее отказываться, но уже повод задуматься о новой теории, в которой такого парадокса не возникнет.

Свет — одновременно волна и поток частиц (фотонов)

Ранее (см. с. 43) мы выяснили, что свет — одновременно волна и поток частиц (фотонов). Но сейчас ученые знают, что так устроен не только свет, но вообще любая материя. Частицы, проявляющие волновые свойства, называются квантами (фотон — это одна из разновидностей кванта).

Как такое возможно? Каким образом свет (и любая другая материя) может одновременно быть волной и потоком частиц (представим их себе как очень маленькие твердые шарики)? Кроме того, волна — это колебания, распространяющиеся в какой-нибудь среде (например, в воде или воздухе). Как же свет проходит через космическое пространство, где нет ни воды, ни воздуха? Похоже, мы снова имеем дело с логическим парадоксом! К концу XIX века ученым более или менее удалось прийти к общему согласию, что волны света распространяются в особой среде — мировом эфире. Но почти сразу выяснилось, что никакого мирового эфира не существует. Этот парадокс окончательно не разрешен и до нашего времени. Вот такой улыбающийся кот!

Каким образом свет (и любая другая материя) может одновременно быть волной и потоком частиц (представим их себе как очень маленькие твердые шарики)?

Биология

Вещества и эмоции

Долгое время считалось, что человек уникален и животных от него отделяет непреодолимая пропасть. Однако со временем стало понятно: то, что мы считали своей неповторимой особенностью — разум и эмоции, — животным также присуще. Разница лишь в количестве.

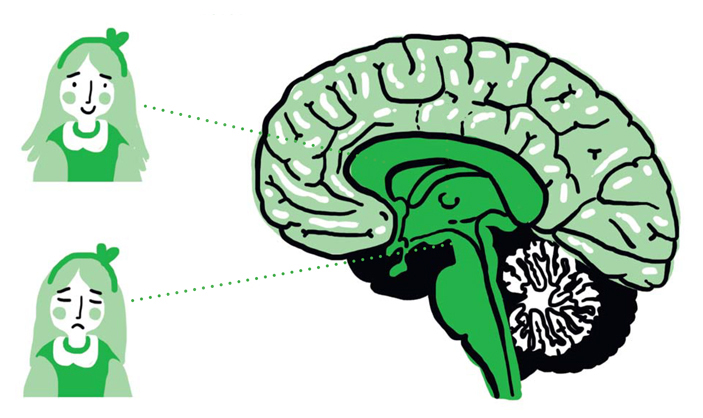

Почти сто лет назад выдающийся французский анатом Поль Брока впервые упомянул область мозга, название которой он произвел от латинского слова limbus (лимбус) — кромка, кайма. Позже ученые выяснили, что на самом деле это целая система из различных зон мозга, расположенных ниже больших полушарий. Эти зоны действуют как хорошо организованный ансамбль, управляя работой наших внутренних органов. И здесь же, в лимбической системе, рождаются наши эмоции.

Мы уже знаем, что нервные клетки передают сигнал за счет движения заряженных частиц — ионов калия и натрия (см. с. 41). Но этот механизм работает, только пока сигнал идет от одного конца клетки к другому. Это не так уж мало, ведь отростки нервных клеток могут быть более метра в длину. Но наш мозг состоит из 10–20 миллиардов таких клеток, и для выполнения своей сложной работы они должны передавать сигналы и друг другу тоже. Здесь в дело вступают специальные вещества — медиаторы, они как раз и способны передавать эти сигналы. Есть среди них и такие, которые «работают» в лимбической системе.

Каждому из нас знакомо чувство радости и удовлетворения, когда нам удается какая-то работа. И нам хочется показать свой рисунок или стихотворение другим людям, друзьям или родителям, чтобы они разделили с нами удовольствие. А происходит это благодаря двум веществам — дофамину и серотонину, воздействующим на рецепторы мембран нервных клеток. Благодаря этим веществам не только повышается настроение, но и увеличивается двигательная активность (вот откуда выражение «запрыгать от радости»). Принимают они участие и в процессах обучения. Вот почему то, что нравится, запоминать гораздо легче. А если у человека плохое настроение или он учится «из-под палки», процесс идет гораздо медленнее. Серотонин способен превращаться в другое важное вещество, свою полную противоположность — мелатонин. Мелатонин отвечает за регуляцию сна, и в течение суток его количество меняется: ночью его больше, чем днем. На образование мелатонина влияет свет, и поэтому зимой, когда день короткий, а погода пасмурная, спать хочется больше, чем летом. Некоторые люди зимой даже начинают испытывать упадок настроения! А все потому, что мелатонина в это время образуется слишком много.

Кроме медиаторов есть и другие вещества, влияющие на настроение, — это эндорфины. Эти вещества образуются в ответ на стресс. Они ускоряют заживление ран и обладают обезболивающим и противошоковым действием. Люди, у которых нарушено образование эндорфинов, медленнее приходят в себя после тяжелых событий. Эндорфины способствуют подъему настроения, не позволяют унынию и неуверенности в своих силах овладеть нами. А когда тяжелое испытание закончилось, когда человеку уже удалось преодолеть препятствие, эндорфины оказываются в избытке — ведь теперь им не нужно противостоять страху и неуверенности. Поэтому человек, чьи трудности завершились успехом, испытывает яркую, необыкновенную радость. Как и дофамин с серотонином, эндорфины принимают участие в формировании привязанности к другим людям, влюбленности, любви к своим детям, играют важную роль в обучении.

Все эти вещества, а также многие другие, о которых здесь не написано, есть не только у человека, но и у животных. Однако их изучение только начинается. Недавно стало известно, что ген того вещества, из которого образуются эндорфины, у обезьян в точности такой, как и у человека. Но вырабатывается этого вещества у человека… на 20% больше! Разница между нами и обезьянами оказалась в том гене, который регулирует, сколько эндорфинов мы способны произвести. Может быть, это означает, что человек не только легче переносит стрессы, но и сильнее радуется, когда какое-то трудное дело удачно завершено.

В лимбической системе рождаются наши эмоции

<…>

Свойства времени

Только я кончил первый куплет, как кто-то сказал: «Конечно, лучше б он помолчал, но надо же как-то убить время!» Королева как закричит: «Убить Время! Он хочет убить Время! Рубите ему голову!»

— Какая жестокость! — воскликнула Алиса.

— С тех пор, — продолжал грустно Болванщик, — время для меня палец о палец не ударит! И на часах всё шесть…

Физика

Течет ли время

Оказавшись в компании Болванщика и Мартовского Зайца, Алиса вдруг обнаружила, что время у них не течет. А значит, его и нет?.. Идея о том, что времени в действительности не существует, вероятно, одна из старейших в науке. Древнегреческий философ Аристотель считал, что время состоит из прошлого, которого уже нет, будущего, которое еще не наступило, и мгновения настоящего между ними. Как в песне — «только миг между прошлым и будущим»!

В современной физике смысл времени прояснился далеко не сразу и не совсем до конца. Например, Ньютон считал, что существует абсолютное мировое время: если на его часах прошел час, то и в любой другой точке Вселенной тоже пройдет ровно час. Время у Ньютона никак не связано с движением — и можно предположить, что, описывая сцену безумного чаепития, Кэрролл слегка иронизировал над своим великим соотечественником.

Со времен Эйнштейна мы знаем, что время относительно. Часы разных наблюдателей могут показывать разное время, даже если все эти часы находятся в одном и том же месте. Хотя часы Болванщика неизменно показывают шесть часов, он понимает, что для человека со стороны они, возможно, стоят уже два дня, и где-то за пределами безумного чаепития время течет по-другому.

Нечто похожее происходит на космическом корабле, быстро удаляющемся от Земли. С точки зрения оставшихся на Земле, часы на корабле идут значительно медленнее, хотя сами космические путешественники этого не видят. Чем дольше Алиса и ее друзья будут пересаживаться за чайным столом, тем сильнее «убегут» часы во всем остальном мире.

Физика

Время и черные дыры

Алисе очень повезло, что она упала всего лишь в кроличью нору, а не в черную дыру — самый странный и самый массивный из космических объектов (см. с. 59): гравитационное поле черной дыры так велико, что не только Алисе, но даже свету оттуда не выбраться. Это означает, что всякий световой луч там замыкается: если вы включите во мраке черной дыры карманный фонарик, то осветите свою же спину!

Внутренность черной дыры отделена от остальной Вселенной воображаемой поверхностью — горизонтом событий. Эта поверхность проницаема только в одну сторону: любое физическое тело и любая информация могут «провалиться» за горизонт событий, но ничто и никогда не сможет выбраться оттуда. И вокруг этого горизонта событий происходят странные вещи.

Время рядом с черной дырой будет идти по-разному для того, кто в нее падает (допустим, это Кролик), и для того, кто наблюдает за этим падением снаружи (допустим, это Алиса). Алиса будет видеть, как Кролик, приближаясь к горизонту событий, замедляет свое движение, а его часы идут все медленнее. Все физиологические процессы в теле Кролика тоже постепенно останавливаются, и наконец он, не дыша, навеки замрет на горизонте событий.

Но сам Кролик смотрит на дело совсем иначе! Он чувствует, что падает все быстрее и быстрее. И по мере того, как его скорость возрастает, он видит, что часы Алисы и физиологические процессы в ее теле замедляются — и, наконец, на Алису надвигается горизонт событий и она скрывается за ним.

Держитесь подальше от черных дыр!

Биология

Живые существа и время

Конечно, животные (а уж тем более растения) не умеют определять время так же, как мы. «Встретимся в 5 вечера», «у тебя осталось 12 минут» — такие вещи им не понятны. Но Земля вертится — и вокруг оси, и вокруг Солнца. И это вращение определяет, как и с какой цикличностью меняются жизненно важные параметры — от освещенности до температуры, — к которым любой обитатель планеты должен быть приспособлен и готов. И значит, должен уметь как-то отсчитывать то, что мы называем временем. Хотя бы в привязке к этим циклам.

Организмы выработали в себе внутренние часы, способные регулировать циклические процессы (сон / бодрствование, распускание / увядание) сами по себе, без внешних факторов. Сидящий в глубокой пещере человек будет засыпать и просыпаться, хотя его «суточный» цикл, скорее всего, не будет равен 24 часам — у разных людей он может быть немного длиннее или короче. Околосуточные ритмы есть и у растений. Обнаружил их еще в начале XVIII века французский астроном Жан-Жак де Меран. Увидев, что листья мимозы стыдливой складываются и расправляются в течение суток, он поместил это растение в темноту. Оказалось, что даже в этом случае движения листьев повторяются с определенной периодичностью! Регулируются такие ритмы внутренними стимулами, с помощью изменения количества специальных химических веществ — гормонов. Это нужно для того, чтобы организм не просто реагировал на изменения внешних условий (например, на наступление дня или, наоборот, заход солнца), а мог готовиться к ним заранее.

Листья мимозы стыдливой складываются и расправляются в течение суток

Однажды ученым удалось пронаблюдать, как реагируют рачки на падение освещенности во время солнечного затмения. Те сочли, что наступает вечер, и начали миграцию...

Но организмы способны реагировать и на внешние изменения. Проще всего ориентироваться на изменение освещенности (количества света) в течение суток или же на изменение длины светового дня в течение года, ведь и то и другое на нашей планете меняется со строгой закономерностью. Изменение длины светового дня может запускать «годовые» процессы, а вечерний сумрак и рассвет — суточные. Интересно, что многие организмы, например планктонные рачки, которые в течение суток совершают вертикальные миграции (то есть перемещения по вертикали), ориентируются не на абсолютный уровень освещенности, а на его изменение во времени. День может быть хмурым, но уровень освещенности — постоянным, и он будет сочтен днем. А вот идущее к горизонту солнце, яркость которого уменьшается (хотя все еще велика), вызовет вечернюю миграцию планктона даже в «вечный» полярный день. Однажды ученым удалось пронаблюдать, как реагируют рачки на падение освещенности во время солнечного затмения. Те сочли, что наступает вечер, и начали миграцию…

Противоположные вершины квадрата перейдут друг в друга: A в C, B в D и наоборот