Про помойки и мусор

Александр Мещеряков

«Троицкий вариант — Наука» №21(415), 22 октября 2024 года

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

Между прочим, в мою школьную пору ученикам полагалось заниматься чем-нибудь внеклассным и полезным. Например, собирать макулатуру. Звонишь в чужую коммунальную дверь: «Извините, пожалуйста, за беспокойство, нет ли у вас в наличии ненужной бумаги?» У многих она действительно имелась: газеты-журналы выписывали все, на входных дверях был прибит фанерный почтовый ящик, на котором для удобства почтальона клеились логотипы бесконечных изданий: «Правда», «Известия», «Пионерская правда», «Советский спорт»... Выписывали много, пресса была дешева, почта работала исправно, извести всю эту печатную продукцию на туалетную бумагу получалось не у всех. Жильцы добрые предусмотрительно связывали газеты в удобные для переноски кипы, дань других приходилось беспорядочно рассовывать по авоськам. Поскольку между классами велось соревнование, мы особенно ценили увесистые иллюстрированные журналы на бумаге поплотнее — «Огонёк» или «Работницу». Я был мальчиком робким, побираться стеснялся, но от макулатуры было не отвертеться.

Принесенную макулатуру взвешивали на школьном дворе безменом, плюсовали килограммы, определяли победителей, их прославляли в передачах радиоузла, награждали почетными грамотами, сделанными, предположительно, из той же самой макулатуры. Она сваливалась в разъезжавшуюся по асфальту гору, где можно было обнаружить не только текущую прессу. Хорошо помню дореволюционный анатомический атлас: мелованная бумага, красивый и страшный облик человека, нарисованного изнутри. Жаль, что атлас пустили под нож, а потом напечатали что-то скучное, вроде газеты «Правда».

* * *

В первый раз я побывал в Японии в 1974 году. Я заходил, словно в музей, в бесчисленные лавки и универмаги, в которых продавалось всё что душе угодно. Особенно поражал огромный торговый квартал в Синдзюку — четыре этажа под землей. Лишенный неба и горизонта, я путался в подземелье. Однажды откуда-то сверху раздались звуки «Интернационала». Испытывая ностальгию, я стал спешно карабкаться по лестницам и эскалаторам наверх, чтобы увидеть на площади молодых людей в черных полумасках, которые в окружении мрачных полицейских шумно демонстрировали против засилья американского и советского империализма. В моей черно-белой картине мира Америка и СССР были разведены по разные стороны баррикад, но оказалось, что так думают не все.

Слоняясь по Токио, я узнавал его запахи. В этом новодельном городе, сожженном дотла американскими фугасами во время той ужасной войны, было мало дерева и деревьев, зато много асфальта и бетона, он пах бензином и синтетикой, густой запах обжорок дразнил, застывал на коже, закупоривал поры.

В шестидесятые годы прошлого века впервые в своей истории японцы зажили побогаче, асфальт прятался под солидным мусорным слоем, образованным оберточной бумагой, окурками, раскрашенными жестянками из-под «Фанты» и пива. Из валявшихся в антропогенной грязи газет можно было узнать все мировые новости. Японцы той эпохи содержали свои дома в полном порядке, но их чистоплюйство не распространялось дальше собственного забора. На тогдашних помойках обнаруживалось много чего хорошего: почти новая одежда, почти новые ботинки, почти новые телевизоры. Япония могла гордиться своими шикарными помойками — они свидетельствовали о неуклонно растущем уровне жизни.

Я же с гордостью думал, что Москва намного чище Токио. Для этого были две веских причины. Во-первых, московские улицы мели чаще и лучше. И, во-вторых, советские люди не разбрасывались добром. Пальто и кофты передавались по наследству. На уроках труда меня предусмотрительно учили штопать носки и ставить заплатки, одежду носили до последнего, затем пускали на тряпки, а еще потом эти тряпки сдавали старьевщикам. С негодной одежды непременно срезали пуговицы. Бабушка хранила их в синей жестяной коробке из-под безнадежно съеденных конфет. На крышке было написано: «С Новым 1960 годом!». Там был нарисован Дед Мороз, лихо оседлавший космическую ракету, устремившуюся к Луне. Дело в том, что первая в мире межпланетная космическая станция «Луна-1» была запущена в январе 1959 года. До Луны она немножечко не долетела, но всё равно этот полет расценивался как выдающееся достижение СССР и поражение капитализма.

У нас дома было много коробочек и коробок: для веревочек, для ржавых искривленных гвоздей, для крошечных огарков свечей, кусочков кожи от окончательно истоптанных ботинок... Копаться в тогдашней дворовой помойке не имело смысла. Что толку в картофельных очистках и гнилых листьях капусты?

Ненужную бумагу сдавали пионерам, бутылки несли в пункты приема посуды. За пустую бутылку давали 12 копеек, а полная бутылка «Жигулевского» стоила 37. Стоило постараться. Правда, принимали только советскую тару. Вот подарили мне флакон виски. Напиток мне не нравился, но не выливать же в раковину! Словом, одолел с помощью друзей, а в трудную минуту отправился в приемный пункт. «А бутылки из-под виски вы принимаете?» — робко спросил я. Приемщик, мужчина видный и вальяжный, громко и высокомерно ответствовал: «Нет, сэр!» Так что потреблять отечественные напитки было намного выгоднее.

Приемщик посуды оказался неудавшимся актером. Его звали Артуром. Его рабочее место находилось в полуподвале с мутными лампочками, тускло освещавшими неметеный цементный пол, заставленный этажами замызганных пластмассовых ящиков с разнокалиберными бутылками и банками. Идеальная декорация для горьковского «На дне». Но небритый Артур мечтал о другом. Находясь в перманентном подпитии, он время от времени повторял: «Я кого хошь сыграть могу! Хоть короля Лира, хоть принца Гамлета. Да только сейчас толковых режиссеров нету». Артур принимал посуду в двухстах метрах от театра на Таганке, который находился тогда в зените своей славы. Режиссировал там Юрий Любимов. При всем желании трудно назвать его «бестолковым». Но и Артур тоже был милым и полезным всем людям созданием. Так что я посещал оба заведения, но пункт приема стеклотары все-таки чаще.

* * *

После 1974 года я бывал в Японии не раз. С каждым приездом Токио становился всё опрятнее — будто специально прихорашивался, чтобы встретить меня. Дело, разумеется, не в этом. Просто японцы сообразили: если они продолжат сорить по-прежнему, то мусор похоронит их. Токио стал городом чистым, но на свой лад. И теперь сыскать там помойку или просто урну бывает уже не так просто. Идея в том, чтобы горожане хранили мусор дома. И бутылки из-под выпитой кока-колы, и использованные гигиенические маски, и пластиковые пакеты. Японцев приучили хранить мусор дома до определенного дня и часа. В такой-то день они выставляют на улицу мешки со стеклом, в такой-то — бумагу или пластик. Для жестянок — свой день и час. При этом бутылки японцы моют, пакеты из-под молока тоже моют, разрезают и расправляют до плоского состояния. Мусоровозке остается только подобрать мешки с рассортированным мусором и отвезти куда следует. Из всего этого делают много полезных вещей, в том числе прессуют новые острова. Япония — страна маленькая, так что ее обитателей можно только пожалеть.

* * *

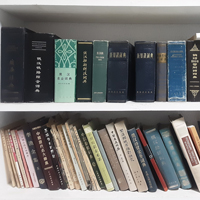

По содержимому помоек можно много узнать о том, как живут люди. Горбачёвская перестройка дала о себе знать не только свободой слова, кооперативными магазинами и туалетами, но и помойками. До этого времени коленкоровые тома Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина пылились по антресолям, отмокали по дачам. Мало кто читал эти сочинения, но все боялись избавиться от них, несмотря на малые габариты своего жилья. Мало ли что... Теперь же люди с наслаждением потащили коленкоровые тома по помойкам. Дальше — больше, и теперь возле мусорных баков в нашем дворе я частенько вижу стопки читанных кем-то книг, которые когда-то считались замечательными. Некрасов мечтал, что в светлом будущем мужики понесут с базара не какую-нибудь дрянь, а сочинения Белинского и Гоголя. А теперь шустрые горожане оттащили на помойку и Белинского, и Гоголя, и самого Некрасова. Мне больно наблюдать гибель поставленных в правильном порядке слов, но я утешаюсь тем, что вскоре больше этого не увижу — в ближайшем будущем домашние припасы соотечественников неизбежно иссякнут, а собирать новые библиотеки никому не придет в голову, все объемы которой оккупировал Интернет. Так что я торжествую: мое-то жилище ломится от книг, и в этом самом недалеком будущем я стану обладателем бесценных раритетов. Это, конечно, ЕБЖ. Но надо постараться — игра стоит свеч.

-

Попробовали японцы жить на помойке - не понравилось. Нашли силы выкарабкаться из помойки, навели красоту, взмыли к технологическим и культурным вершинам, и?.. Как-то они смотрятся... устало, если не использовать более емкое и грубое слово. Может быть, следующее поколение найдет в себе выдержку на то, чего не удавалось предыдущим - стать последним. Чтобы не было ни новых помоек, ни того, что следует беречь, чем дорожить и за что сражаться - а был только ласковый дождь, пока Солнце не иссушит планету. Поля черных маков Ефремова, "сплошной золотой океан" Гумилева - мы не можем жить этим, но уйти, оставив им мир - почему нет?

Разве что потому, что мыслящие часто не мыслят себя без продолжения в будущем в других, так же как без завтрашнего пробуждения утром в своем теле. А все остальные просто и без затей размножаются, если на это остались силы.

Между прочим

-

17.01.2026Про словариАлександр Мещеряков • Библиотека • «Троицкий вариант» №23(442), 2025

17.01.2026Про словариАлександр Мещеряков • Библиотека • «Троицкий вариант» №23(442), 2025 -

30.11.2024Про помойки и мусорАлександр Мещеряков • Библиотека • «Троицкий вариант» №21(415), 2024

30.11.2024Про помойки и мусорАлександр Мещеряков • Библиотека • «Троицкий вариант» №21(415), 2024

-

23.11.2024Про людей с нестандартным мышлениемАлександр Мещеряков • Библиотека • «Троицкий вариант» №20(414), 2024

23.11.2024Про людей с нестандартным мышлениемАлександр Мещеряков • Библиотека • «Троицкий вариант» №20(414), 2024

_200.jpg)

Александр Мещеряков. Фото И. Соловья