Мик Эшворт

«Квантик»№4, 2024

Перед вами — глава из книги Мика Эшворта «Почему север сверху?», вышедшей в издательстве Paulsen при поддержке фонда «Траектория» в 2022 году.

Снимая кожуру с апельсина, мы иллюстрируем важнейшую проблему картографии. Как бы аккуратно мы ни почистили апельсин, кожуру невозможно разложить на столе единой плоскостью. Она будет разделена на фрагменты, между которыми возникнут зазоры. Задача проецирования почти сферического трёхмерного объекта на двумерную плоскость карты всегда представляла для картографов сложность.

Картографические проекции восходят к Гиппарху, а математический подход к решению задачи был предложен позже, в частности Марином Тирским (70–130 н. э.). Но революцию в теории и практике проецирования произвёл Герард Меркатор (1512–1594), который в 1569 г. составил карту мира, имевшую огромное значение для развития картографии. С тех пор, особенно в XVIII в., появилось множество видов картографических проекций.

Термин «проекция» был введён в обращение в ходе создания различных методов изображения Земли на плоскости. Представьте, как в прозрачный глобус помещают лампочку, чтобы спроецировать очертания координатной сетки на лист бумаги, приложенный к глобусу. В зависимости от того, где именно находится лампочка — в центре глобуса, на противоположной листу бумаги поверхности или на некотором расстоянии от листа, — координатная сетка складывается в определённый рисунок, который показывает нам, каким образом выполняется проекция и как искажается поверхность глобуса. Меридианы не всегда встречаются на полюсах, параллели не обязательно оказываются параллельны друг другу, а полюса порой превращаются из точек в линии. Кроме того, рисунок зависит от формы листа, на который совершается проецирование. Проекции называются цилиндрическими (когда бумага оборачивается вокруг глобуса), коническими (когда на глобус надевается конус из бумаги) и азимутальными (когда плоский лист бумаги касается глобуса в одной точке). Дополнительную сложность представляет тот факт, что масштаб карты верен лишь в той точке, где бумага касается глобуса (или проходит сквозь него). Проекции описываются не только графически, но и математически — и математических проекций бесконечно много. Какой бы подход мы ни выбрали, совершенно очевидно, что при проецировании Земли на плоскую поверхность приходится искажать формы, корректировать площади и менять углы и направления.

«Новое и улучшенное изображение земного шара, в первую очередь для мореплавателей» (Меркатор, 1569).

Прекрасной иллюстрацией этому служит карта Меркатора. В его цилиндрической проекции, которая широко используется по сей день, любая прямая линия соответствует локсодроме — линии постоянного компасного азимута; это было очень важно для навигации в те времена, когда путешественники стали уходить всё дальше и дальше от дома. Но за такое удобство приходится платить: карта Меркатора существенно искажает размеры. В современных версиях карты Гренландия сравнима с Южной Америкой, хотя на самом деле площадь последней почти в восемь раз больше. Во времена Меркатора важны были не столько истинные размеры континентов, сколько простота навигации; но сегодня нам необходимы «равноплощадные» проекции, чтобы проводить достоверные географические сравнения.

Однако такие искажения можно использовать и во благо. Современные картографы имеют возможность выбирать из множества проекций с различными характеристиками и находить компромисс, чтобы свести искажения к минимуму. Проекции можно разделить на равноугольные (сохраняющие верные углы, а вместе с ними и формы), равновеликие (точно представляющие площади) и эквидистантные (точно показывающие расстояния от конкретной точки). Картограф выбирает подходящую проекцию в зависимости от основного назначения карты. Так, равноугольная проекция, верно отражающая формы, но искажающая площади, не подойдёт, например, для карты плотности какого-либо показателя.

Карта мира (Арно Петерс, 1973) призвана «скорректировать» более типичные картографические проекции, которые, однако, искажают относительные размеры континентов. Площади стран и континентов показаны правильно, но их очертания кажутся весьма странными.

В 1973 г. немецкий писатель, режиссёр и общественный активист Арно Петерс привлёк внимание к этим вопросам, создав равноплощадную проекцию, которая, по его утверждению, исправляла ошибку в отображении развивающихся стран на картах мира. В частности, проекция Меркатора преувеличивала (хотя скорее случайно, чем намеренно) площадь территорий богатых западных стран, и Петерс заявлял, что её использование работает не в интересах развивающихся стран. Его карта — хотя картографы быстро узнали в ней практически точную копию проекции Джеймса Галла, предложенной в 1855 г., — стала использоваться многими международными организациями, в том числе ООН.

Проекция Петерса узнаваема по странным удлиненным формам конинентов и весьма спорна; однако благодаря ей многие впервые узнали о свойственных картографическим проекциям искажениях и их влиянии на наше представление о мире.

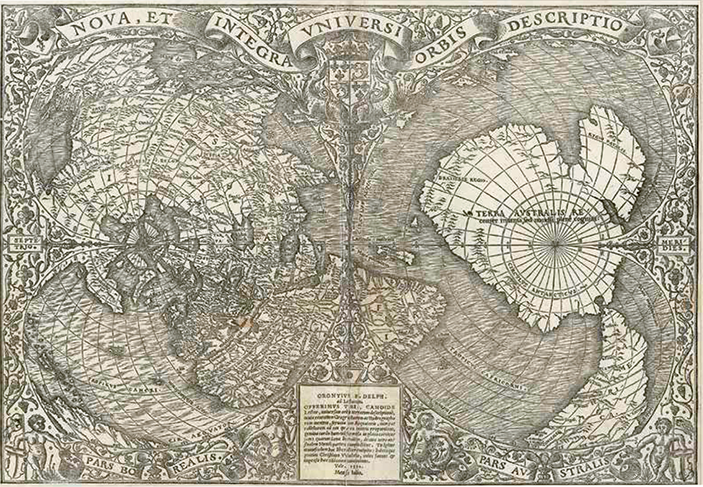

Карта мира в двойной сердцевидной проекции (Оронций Финеус, 1531). На ней сердцевидные северное (левое) и южное (правое) полушария разделены вертикально расположенным экватором.