Красная краска из червяков

Григорий Идельсон

«Квантик» №5, 2023

Библия описывает драгоценный наряд первосвященника в Иерусалимском храме. Облачение было сшито из заранее покрашенных нитей разного цвета: золотой, пурпурной, голубой и красной. Что это были за краски и как их добывали древние израильтяне? Как ни удивительно, сегодня мы хорошо знаем ответ на этот вопрос!

В наши дни большинство красителей, которыми красят ткани, синтезируют химически. Замена натуральных красок синтетическими началась с развитием органической химии в середине ХIХ в. Но до этого времени, чтобы что-то покрасить, нужно было идти «на поклон» к природе. И с давних времён человечество научилось использовать самые неожиданные источники красителей, какие только она может предложить.

Пурпурная и голубая краска в облачении первосвященника добывались из морских моллюсков. Но сегодня мы предлагаем найти источник красной краски. В оригинальном тексте она называется «краска из червяка». Обратим внимание, что в разных славянских языках «красный» обозначается словом «червонный», то есть опять-таки «покрашенный краской из червя». А одеяние первосвященника в русском переводе Библии описывается как «червлёная шерсть». Что же это за червяки такие?

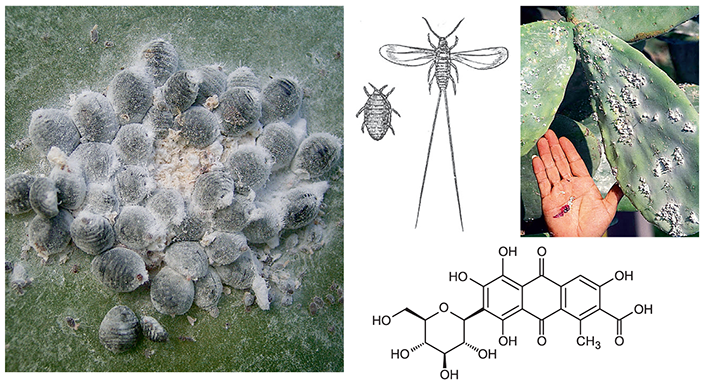

На самом деле, под «червями» в данном случае имеются в виду насекомые из группы кокцидовых, родственники тлей и клопов. По-русски их называют червецами и щитовками.

Самки кокцид всю жизнь остаются червеобразными, похожими на личинок. У них нет крыльев, ножки и усики едва заметны, и они всю жизнь проводят на одном и том же месте одного и того же растения, из которого сосут сок. Самки щитовок покрыты сверху прочным щитом, отчего становится и вовсе непонятно, что это насекомое, а не какое-то утолщение на растении.

Самцы, в отличие от самок, проходят полное превращение, в конце которого червеобразная личинка превращается в типичное крылатое насекомое. Правда, ротовой аппарат у них отсутствует за ненадобностью. Задача самца — прожить один день, найти самку, оплодотворить её и умереть. Из оплодотворённых яиц вылупятся самки, а из неоплодотворённых — самцы. Так что, если в какой-то сезон было мало самцов и много яиц осталось неоплодотворёнными, в следующий сезон вылупится много самцов.

Многие самки кокцид содержат в теле специальные вещества — антрахиноны, иногда в довольно больших количествах, до 5% веса. Специальными опытами учёные установили, что антрахиноны обладают неприятным вкусом для муравьёв — главных пожирателей этих насекомых.

Но с точки зрения человека антрахиноны интересны тем, что имеют цвет. Многие из них окрашены в диапазоне от красно-багрового до красно-жёлтого. В самых разных странах люди издавна заметили, что из «червячков», сидящих на растении, можно выделить очень стойкую и сильную красную краску, пригодную для окрашивания шерсти. Какой же вид червецов использовался в древнем Израиле?

После открытия Америки практически всю красную краску для одежды стали получать из мексиканской кошенили (Dactylopius coccus). Её разводили ещё майя, ацтеки и инки. Мексиканская кошениль живёт на кактусах, и она наиболее удобна для промышленного разведения. Поэтому вскоре после Колумба все красящие насекомые Старого Света были заброшены, хотя до открытия Америки они были единственным источником красной краски.

Очевидно, однако, что мексиканская кошениль никак не могла попасть в древний Израиль. Может быть, древние евреи добывали краску из армянской кошенили (Porphyrophora hamelii)? Она живёт под землёй на корнях некоторых трав в засушливых местах и выбирается на поверхность земли только в период размножения — тогда-то её и можно собирать.

Однако армянская кошениль водится главным образом в Армении, Азербайджане и Турции. Раньше, видимо, её ареал был шире, но всё равно до Израиля не «дотягивался».

Армянская кошениль гораздо меньше подходит для промышленного разведения, но о её былом распространении можно судить, например, по ковру, найденному в древнем захоронении. Ковёр, покрашенный армянской кошенилью, был сделан в Персии, но добрался за тысячи километров до Алтая, где его нашли в захоронении знатного вождя из народа саков.

Слева — самка армянской кошенили Porphyrophora hamelii. Фото Arazaph (Armenia). Справа — азырыкский ковёр. Он был найден в 1949 г. в захоронении V — IV вв. до н. э. на Алтае. Сейчас он выставлен в Эрмитаже

В начале тридцатых годов прошлого века советские власти пытались наладить производство армянской кошенили, чтобы заместить ею импортную мексиканскую. Биолог Борис Кузин поехал в Армению, чтобы изучить возможность разведения армянской кошенили. По разным причинам этот проект не увенчался успехом, но экспедиция Кузина вошла в историю: в Армении Кузин повстречался и подружился с поэтом Осипом Мандельштамом.

Есть ещё польская кошениль (Porphyrophora polonica). Она, как и армянская кошениль, тоже живёт на корнях растений. В исторические времена она водилась почти исключительно в Польше (правда, сама Польша тогда занимала куда большую территорию, чем сегодня). В доисторические времена ареал польской кошенили занимал весь умеренный пояс Евразии, от Франции до Дальнего Востока. Но в Израиле она не водилась даже в «лучшие» времена.

До открытия Америки польская кошениль была основным источником красной краски в северной Европе. Кстати, по составу краска из польской кошенили немного отличается от армянской и мексиканской, так что химики могли бы определить, какой кошенилью покрашено облачение иерусалимского первосвященника. Если бы оно дошло до наших дней...

Остаётся последний кандидат: кермеc средиземноморский (Kermes vermilio). Он распространён по всему Средиземноморью, в том числе и в Израиле.

Сверху: самка польской кошенили; снизу — карта современного распространения польской кошенили; справа — портрет магната Стефана Чарнецкого (XVII в.) в наряде, покрашенном польской кошенилью

Слева — самки кермеcа на стволе кермесового дуба; справа — коронационная мантия Рожера II Сицилийского, окрашенная краской из кермеcа

Живёт этот кермес на средиземноморском виде дуба, который так и называется кермесовым. Он и сейчас растёт в Израиле, и уж точно рос ранее, когда ареалы всех видов были шире. Скорее всего, израильские красильщики использовали краску именно из кермеса средиземноморского.

Есть, правда, одна сложность. В талмудических источниках написано: «Краска делается из червяка, который в горах, а если не из червяка, который в горах, то она негодна».

Это значит, что есть две похожие краски, одна из которых «водится» в горах, а другая — на побережье. Но кермесовый дуб растёт не в горах, а на побережье. Поэтому некоторые исследователи предполагали, что для одежд первосвященника импортировали армянскую кошениль.

Однако в 2005 году вышла статья о том, что нашли ещё один вариант кермеса (Kermes echinatus), который живёт на другом виде дуба, растущем только в горах. Его краска немного отличается оттенком цвета от того, который распространён по побережью Средиземного моря.

Кстати, краситель кермеса — это не карминовая, а кермесовая кислота, обладающая более оранжевым оттенком. Так что, «вычислив» вид, из которого древние евреи добывали краску, мы можем даже представить, какого именно оттенка были красные нити в облачении первосвященника.

Художник Мария Усеинова

Слева направо: самки мексиканской кошенили на кактусе, самец мексиканской кошенили, краситель мексиканской кошенили; внизу — химическая формула антрахинона из мексиканской кошенили: карминовой кислоты