Ум без мозга, или Почему демократия лучше диктатуры

Пётр Волцит

«Квантик» №8, 2021

Мозг человека состоит из почти 100 миллиардов нейронов — иначе разумным не станешь. У некоторых коловраток — это такие мелкие черви с двумя дисками вращающихся ресничек около рта — в головном ганглии чуть более двух сотен клеток. Удивительно, но и эти двести клеток позволяют им совершать массу вполне «разумных» действий. При опасности коловратки сжимаются, почуяв запах пищи — плывут к ней, а «увидев» сокращение светового дня осенью — откладывают специальные зимовочные яйца в твёрдой оболочке.

Конечно, никакого мышления у червей нет, но набор безусловных рефлексов, «прошитых» в нейронах, позволяет в очень многих ситуациях делать именно то, что нужно для выживания. Учитывая, что и обладатели ста миллиардов нейронов порой совершают чудовищные глупости, «разумность» низших существ просто поразительна. Но ещё поразительнее, что на адекватные действия способны одноклеточные существа, у которых нет и не может быть даже одного нейрона — всё их тело состоит из одной-единственной клетки. И при этом, не имея нервной системы, инфузория-туфелька, например, умеет:

– уплывать от повышенной концентрации соли, кислот, щелочей;

– чувствовать «запах» бактерий, которыми она питается, и плыть в их сторону;

– чувствовать «запах» углекислого газа и плыть к нему (там вероятнее нахождение бактерий);

– при нехватке в воде кислорода плыть к поверхности, чтобы подышать.

У инфузорий известно более 20 таких реакций. Их называют не рефлексами, а таксисами. Если существо плывёт к раздражителю, таксис считают положительным. Если уплывает от него — отрицательным.

Убедиться в наличии у инфузории таксисов очень легко. Поместите на предметное стекло микроскопа три капли: слева — раствора соли, посередине — воды с инфузориями, а справа — чистой воды (только ни в коем случае не кипячёной!). Палочкой или иголкой соедините капельки водяными «мостиками» и наблюдайте в микроскоп. Инфузории массово переплывут из средней капли в правую — подальше от просачивающейся по «мостику» соли. Налицо отрицательный хемотаксис (от «хемо» — имеющий отношение к химии) — то есть реакция на химические вещества.

Если слева окажется капелька настоя сена, где массово размножились бактерии, то инфузории поплывут туда, продемонстрировав положительный хемотаксис. Бывает и гео- (реакция на поле тяготения), и рео- (способность плыть против течения), и фото-, и магнито-, и электро-, и множество других таксисов.

Такой большой набор реакций в большинстве случаев позволяет инфузориям и другим одноклеточным (в том числе бактериям) спастись от опасности, найти корм, кислород, не быть унесёнными течением и т. п.

Но где внутри клетки можно записать кучу реакций: от соли удаляйся, к источнику углекислого газа приближайся? Как клетка умудряется замерить концентрацию соли? А замерив и «поняв» (чем?!), что концентрация растёт и надо развернуться, как принимает такое «решение»? Где в одной-единственной клетке центр принятия решений? И как он даёт команды?

Нигде и никак. Никакого внутриклеточного «мозга» у простейших нет. Хотя кое-какое сходство с нашим нейроном имеется. Как и мембрана нервных клеток, наружная мембрана инфузории электрически заряжена. Снаружи от неё скапливаются положительные ионы (у нас — в основном калия, у инфузории — кальция), а внутри — отрицательные ионы органических кислот. И «плюс» притягивается к «минусу»: ионы только и ждут, чтобы в мембране открылись каналы, по которым можно будет попасть внутрь.

Что периодически и происходит. Однако, как и в наших нервных клетках, на мембране простейших есть белки, способные перекачивать положительные ионы обратно наружу — так называемый ионный насос.

И что же? Как наличие заряда на мембране позволяет инфузории совершать адекватные действия?

Дело в том, что только наличие заряда позволяет ей плыть. Реснички инфузории работают согласованно только при условии, что разность потенциалов достигает определённой величины. И немаленькой — около одной десятой вольта. Пока мембрана заряжена, малютка плывёт, и плывёт в одном направлении.

Но как только происходит пробой и ионы кальция устремляются внутрь клетки, реснички начинают биться вразнобой, а инфузория беспомощно кувыркается на месте. И будет кувыркаться до тех пор, пока ионный насос не восстановит нормальный заряд.

Тогда она снова поплывёт по прямой. Но вот куда... А куда придётся. Кувыркания-то совершенно случайны; предсказать, из какого положения клетка снова начнёт движение, невозможно.

Теперь нужно добавить ещё пару деталей, и наша «кувыркательно-вычислительная машина» заработает! Первая деталь очень простая: частота пробоев заряда на мембране должна зависеть от силы раздражителя: концентрации соли, интенсивности света и т. д.

Причём при повышении концентрации вредных веществ (соли, кислоты) частота пробоев должна увеличиваться. Тогда при приближении к опасности инфузория начнёт кувыркаться чаще. И рано или поздно кувыркание развернёт её в другую сторону.

Зато как только инфузория начнёт удаляться от опасности, частота пробоев снизится, и малютка будет плыть и плыть, демонстрируя удивительно правильную реакцию. При приближении к вредным веществам пробои будут случаться чаще, и длина пробега между ними будет сокращаться. А при удалении — наоборот. В итоге в нужном направлении инфузория движется статистически чаще, чем в неправильном.

Если таксис положительный, система работает по тому же принципу, только «правильным» считается не уменьшение силы раздражителя, а её увеличение.

Если же курс выбран неверно, инфузория снова закувыркается, получая шанс выбрать направление получше. И так — пока не получится.

Осталось встроить в нашу машину совсем простенькую деталь. На мембране клетки нужно расположить белки, чувствительные к тем или иным раздражителям. Например, к той же соли. И каким-то образом соединить белки-рецепторы с ионными каналами.

Тогда в соприкосновении с ионами солей «солевой» рецептор будет открывать каналы, вызывая кувыркание, а при соединении с углекислым газом соответствующий белок будет, наоборот, тормозить пробой, оттягивая смену курса как можно дольше.

Фактически число таксисов, доступных одноклеточному существу, равно числу типов белковых рецепторов, которые можно разместить на его мембране.

Описанный выше механизм ещё довольно грубый. Если концентрация полезного вещества высокая, то пробоев не происходит, и клетка всё плывёт и плывёт вперёд. Эдак недолго и выплыть за пределы кормного места! Чтобы такое случалось пореже, в клетки дополнительно встроен механизм сенсорной адаптации (то есть приспособления, подлаживания рецепторов). При высокой концентрации «вкусненького» на молекулы соответствующих рецепторов навешиваются метильные группы. Это делает их менее чувствительными — они реже включаются и отменяют пробой. Значит, попав в кормовое поле, инфузория станет кувыркаться чаще и с меньшей вероятностью покинет его.

Но и это ещё не всё. Процесс метилирования и деметилирования идёт медленнее, чем запуск или отмена кувыркания. Это наделяет клетку своего рода памятью. Если секунду назад инфузория была в зоне меньшей концентрации «вкусненького», её рецепторы метилированы ещё слабо и сохраняют высокую чувствительность. Значит, «почуяв» более высокую концентрацию, они, скорее всего, отменят пробой — клетка продолжит плыть в сторону повышения концентрации.

А если малютку развернуло не туда и концентрация полезного вещества с каждым миллиметром падает? Рецепторы ещё остаются сильно метилированными, и низкая концентрация на них не подействует — высока вероятность, что случится пробой и клетка прервёт движение в невыгодном направлении.

Мы получили механизм, позволяющий клетке чувствовать изменение концентрации по мере движения. Хотя основан он всего-навсего на запаздывании одних биохимических реакций относительно других.

«Интеллект» инфузорий уступает даже арифмометру — у того 2 + 2 всегда 4, а не «наиболее вероятно». Но сколько жизненно важных задач он способен решить!

Между прочим, «умные» действия безмозглых инфузорий позволяют если не доказать, то проиллюстрировать вопрос из совсем другой области знаний, а именно политологии. Большинство людей в современном мире согласны, что демократия лучше диктатуры. Но вот убедительно обосновать свою точку зрения в споре с поклонниками «сильной руки» им зачастую не удаётся. Например, утверждение, будто при всенародных выборах в парламент или в правительство попадают лучшие из лучших, явно не соответствует истине. И диктатор может оказаться образованным и компетентным, может искренне «болеть» за развитие страны. И демократически избранный депутат частенько бывает болваном и коррупционером.

Но пример с инфузориями показывает: долго двигаться в одном и том же направлении опасно — можно заплыть не туда. Да, периодическая смена власти (республиканцев и демократов в США, лейбористов и консерваторов в Британии и т. п.) может иногда порождать правительственные кризисы — «кувыркание» на месте. Зато она позволяет обществу нащупывать новые пути развития, сменить курс, если он гибелен для страны.

Те же инфузории «подсказывают»: если курс удачный, стоит на нём задержаться. Поэтому даже в демократических странах выборы проводятся не каждый год, а по меньшей мере раз в четыре года — чтобы дать победившей партии реализовать свою программу.

Задача 1. В начале статьи мы подчеркнули, что вода, которую вы наливаете простейшим, не должна быть кипячёной. Почему?

Ответ на задачу 1

В кипячёной воде, даже после её полного остывания, нет или очень мало кислорода. Простейшие в ней просто задохнутся.

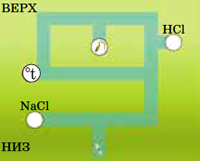

Задача 2. Каким минимальным набором таксисов должна обладать инфузория, посаженная в лабиринт на рисунке, чтобы как можно скорее добраться до вкусных бактерий и не угодить при этом в соляную кислоту (HCl)? Наличие каких таксисов может завести инфузорию в тупик? Что нужно, чтобы даже при их наличии инфузория достигла цели?

Примечание: не забывайте, что таксисы могут различаться по силе, а также что сила воздействия почти всех факторов убывает с расстоянием (за исключением тяготения).

Ответ на задачу 2

Быстрее добраться до бактерий и не погибнуть в кислоте инфузория сможет при наличии:

– отрицательного хемотаксиса на соль (NaCl);

– отрицательного хемотаксиса на кислоту;

– положительного хемотаксиса на выделения бактерий.

Ещё могут помочь слабые (!) положительные электро-, гео- и фототаксисы. Но если они окажутся сильнее положительной реакции на бактерий, то могут «не пустить» инфузорию к пище.

Задача 3. На дне океанов в местах расхождения литосферных плит бьют горячие гейзеры — «чёрные курильщики», выбрасывающие раствор сероводорода (H2S). Температура раствора у жерла гейзера достигает 400°С (из-за высокого давления вода не закипает), но быстро падает по мере удаления от него.

Серобактерии используют H2S как источник энергии для синтеза органических веществ. Конечно, у них есть положительный таксис на сероводород, побуждающий их двигаться в сторону большей его концентрации. Какой ещё таксис нужен этим бактериям, чтобы удерживаться в зоне оптимума и не погибнуть?

Ответ на задачу 3

Бактерии должны обладать по меньшей мере отрицательным термотаксисом. Иначе, плывя в сторону увеличения концентрации сероводорода, они сварятся в кипятке.

Другое решение: при превышении определённой концентрации сероводорода реакция на него сменяется с положительной на отрицательную. Но это явно хуже — если H2S мало, а вода горячая, бактерия может и погибнуть.