Лишь мертвых любят награды...

Александр Волков

«Знание — сила» №2, 2020

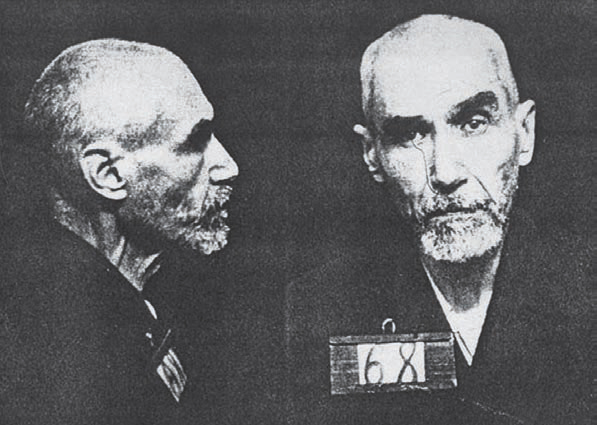

В 1945 году Академия наук СССР праздновала свой 220-летний юбилей. По этому поводу проводились многочисленные награждения и чествования. В частности, сотрудники Президиума академии представили в наградной отдел ЦК партии кандидатуру члена-корреспондента Левитского, и он был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. Сообщение об этом публиковалось в центральных газетах. Однако на торжественное награждение лауреат не пришел. К тому времени, как награда принялась искать героя, минуло уже три года с тех пор, как Григорий Андреевич Левитский (1878–1942), один из ближайших сотрудников Н. И. Вавилова, был тайно погребен на одном из островков Архипелага ГУЛАГ в Челябинской области.

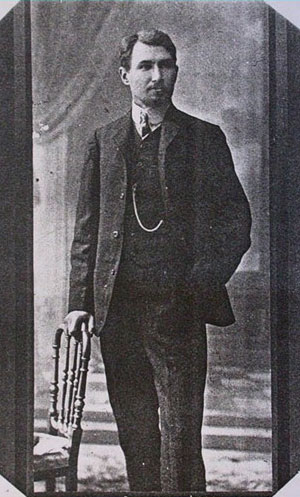

Родившийся в семье священника под Киевом, Левитский прожил долгую жизнь. Из всех героев этой рубрики («У Соловецкого Камня») его, пожалуй, одного (не считая Б. П. Герасимовича) можно было бы записать в жертвы «кровавого царского режима». Ведь в годы Первой русской революции, этой метели, сбивавшей путаников-интеллигентов с ног, не дававшей им найти хоть какие-то вехи, он (впоследствии искренне не любивший политику) в политику тоже был вовлечен. В те годы он сочувствовал социалистам-революционерам (эсерам) и в 1907 году был арестован за участие в съезде Всероссийского Крестьянского союза — организации, связанной с партией эсеров.

Восемь месяцев он провел тогда в Бутырской тюрьме, а затем был наказан высылкой на три года, но не на остров Сахалин, а в Западную Европу.

Эти годы он прожил в Англии, Германии, Италии и Франции. Работал в биологических лабораториях, а также на Русской биологической станции близ Неаполя и — с апреля 1909 по август 1910 года — в ботаническом саду Боннского университета. Впоследствии, при советской власти, он будет не раз арестован, но нигде уже, ни на одном из островков ГУЛАГа, он не будет чувствовать себя так комфортно, как в «царской ссылке». Эти три года были временем его творческого взлета. Работая в Бонне под руководством видного немецкого цитолога Эдуарда Страсбургера, Левитский исследовал микроскопическое строение растительных клеток и первым из ученых обнаружил, что в них, как и в клетках животных, имеются митохондрии. Тогда же он предположил, что у митохондрий есть свои гены (это удалось подтвердить лишь в 1950-е годы).

Через десять лет после своего возвращения на родину Левитский был избран профессором кафедры морфологии и систематики растений Киевского сельскохозяйственного института (1921). В начале двадцатых годов он познакомился с молодым аспирантом кафедры зоологии Украинской академии наук, знаменитым впоследствии генетиком-невозвращенцем Ф. Г. Добржанским, создателем синтетической теории эволюции. Впоследствии тот вспоминал, что именно «бесконечные кухонные беседы» с Левитским в период его работы над книгой «Материальные основы наследственности» (1924) побудили начинающего биолога основательно заняться генетикой.

К этому времени научный авторитет Левитского был так велик, что молодой, энергичный Вавилов, собирая свою «гвардию» — приглашая к себе в ленинградский институт лучших биологов страны, — не мог, конечно, обойтись без лучшего в СССР цитогенетика (специалиста, изучающего связь внутриклеточных структур и наследственности), одного из основателей Киевского научного института селекции (1922).

Левитский изучал строение хромосом и исследовал их эволюционные изменения. Впервые в мире он описал, как меняется структура хромосом под действием рентгеновского излучения. Он также разрабатывал вопросы видо- и формообразования у растений с позиций генетики. В частности, показал, что близкие друг к другу виды имеют близкий набор хромосом. В 1924 году ученый ввел термин «кариотип» в современном его понимании — как хромосомный комплекс вида со всеми его особенностями.

Через семь лет после переезда во Всесоюзный институт растениеводства (ВИР), где он возглавлял лабораторию цитологии в Детском Селе с 1925 по 1941 год, Левитский был избран членом-корреспондентом АН СССР (29 марта 1932 года). Однако в эту музыку триумфа уже вливались тревожные ноты: сбивчивые признания, шепоток, донесения, клевета...

В 1928–1930 годах, в разгар коллективизации, ряд ведущих специалистов по сельскому хозяйству (прежде всего, экономисты) был обвинен в создании «Трудовой крестьянской партии». Эта мифическая партия была придумана чекистами для того, чтобы объяснить перебои с продовольствием, начавшиеся в стране. Всё чаще во время допросов подследственных стало звучать имя Н. И. Вавилова. В сентябре 1931 года будущий академик ВАСХНИЛ и лауреат Сталинских премий И. В. Якушкин направил в ОГПУ донос на 10 страницах, где, например, писал о том, что Вавилов — организатор и руководитель этой «банды врагов».

Как пишет В. Н. Сойфер в книге «Власть и наука», постепенно интерес чекистов «к личности Вавилова возрос, им стало ясно, что можно заработать одобрение Сталина, если «раскрутить Дело Вавилова», что и начало воплощаться в жизнь».

В начале 1933 года, пока Вавилов находился в своей последней экспедиции — в странах Латинской Америки, в его институте были проведены массовые аресты. С 5 февраля по 5 марта арестовали более 20 сотрудников ВИР — селекционеров, цитологов, физиологов, в том числе трех членов-корреспондентов АН СССР: Левитского, Н. А. Максимова и В. В. Таланова.

«Вавилов всегда горой стоит за вредителей» — было сказано в одном из доносов на Николая Ивановича. По сообщению В. Н. Сойфера, «всего за 1933–1937 годы Вавилов обращался к наркому Яковлеву с просьбами о выпуске на свободу 44 ученых». Большая часть арестованных в феврале 1933 года уже к сентябрю оказалась на свободе. Вернулся в Ленинград и Левитский, приговоренный к трем годам административной ссылки в Красноярский край.

В 1934 году он стал профессором кафедры генетики в Ленинградском университете, возглавляемой Г. Д. Карпеченко. Год спустя публикуется его работа «Цитологический метод в селекции». Она фактически подвела важнейшие итоги научно-исследовательской деятельности Левитского и дала в руки селекционеров новые, современные методы улучшения растений.

Тем временем политические бури тридцатых годов всё сильнее разрушали вавиловский институт, так ненавидимый фаворитом Сталина, Лысенко. Любой ученый, работавший здесь, мог теперь оказаться под ударом. В 1937 году вновь арестовали Левитского, но почти сразу же выпустили.

Однако отрывки из донесений секретных осведомителей НКВД продолжали накапливаться в его досье. И, какими бы невинными ни казались эти доносы, они приближали расправу — даже такие, как этот: «В марте 1938 г. Левитский заявил... «Теперь вообще принято цитировать только Дарвина, а когда-то цитировали только Аристотеля» (согласно статье Н. Г. Левитской и Т. П. Лассан, «Из истории науки. Григорий Андреевич Левитский. Материалы к биографии», журнал «Цитология», 1992, т. 34).

Три года спустя логика Аристотеля стала единственным его оружием, которым он принялся отражать смертельно опасные удары. Арестованный через несколько дней после начала Великой Отечественной войны Левитский не сломался и не сдался.

Вот как описывает его поведение историк: «Серьезно, без попыток упрощения Левитский изложил следователям свое понимание применения цитогенетических методов к изучению полезных растений в сельскохозяйственных исследованиях, показывая, что никакого вредительства в этом нет. Пожалуй, такого логичного, научно строгого и в то же время стилистически уважительного по отношению к следователям произведения никто из вировцев, проходивших по делу Вавилова, не догадался сделать. Столь же убедительно он отвел политические обвинения, сделанные против него» («Власть и наука»).

В конце концов, даже следователь склонился к оправдательному заключению, отмечали Н. Г. Левитская и Т. П. Лассан, и лишь невозможность приостановить дело до окончания войны помешала это сделать. Пожилой ученый остался в Златоустовской тюрьме и умер 20 мая 1942 года.

Затравленный в тридцатые годы ученый умер так незаметно, что три года спустя его в числе других наградили. Мертвый и теперь уже безмолвный, безликий, бесконфликтный, он превратился в идеальный винтик той бюрократической машины, что создал Сталин к концу 1940-х годов.

Лишь в 1989 году Прокуратура СССР признала, что выдающийся советский биолог был доведен до смерти «за резкую критику учения Лысенко».