Теоретическая биология Эрвина Бауэра

Сергей Багоцкий, Борис Режабек

«Химия и жизнь» №11, 2020

19 октября 2020 года исполнилось 130 лет со дня рождения Эрвина Симоновича Бауэра (1890–1938), выдающегося исследователя-биолога и мыслителя, попытавшегося создать теоретическую биологию.

Эрвин Бауэр родился в городе Левоча, входившем в состав Австро-Венгерской империи. Его отец Симон Бауэр работал преподавателем немецкого и французского языка в реальном училище и попутно занимался переводами. Учительницей была и мать Эрвина, Леви Эжениа.

В семье Бауэров любили и уважали литературу. Старший брат Эрвина, Герберт (1884–1949), в дальнейшем стал писателем, известным под псевдонимом Бела Балаж. Писательницей была и первая жена Бауэра — Маргит Кафка (1880–1918). В 1918 году она вместе с малолетним сыном умерла от испанки. В семье только Эрвин увлекся естественными науками. В Сегеде он окончил гимназию и хотел стать математиком. Но по просьбе матери, в память об отце и его преждевременной смерти (Симон Бауэр скончался от рака в 1897 году), он поступил на медицинский факультет Будапештского университета. Эрвин обещал матери искать средство для лечения рака и не прерывал эти поиски в течение всей жизни.

Студенческая жизнь была наполнена занятиями медициной, физикой, математикой, спортом. Он уезжал в мекку математиков — Гёттинген, слушал лекции знаменитого Давида Гильберта, там же занимался гистологией и патологической анатомией, принимал участие и выигрывал медали на первенствах по фехтованию, прыжкам в воду, теннису и фигурному катанию на коньках. Эрвин окончил университет с дипломом врача в 1914 году.

В начале Первой мировой войны Бауэра мобилизовали в австро-венгерскую армию. Он служил на участке фронта, где не было серьезных боев, в гарнизонной больнице в качестве патологоанатома. Его имя становится известным среди медиков и биологов. Интересно, что его знаменитый тезка, будущий нобелевский лауреат Эрвин Шрёдингер (1887–1961), побудивший к занятиям биофизикой целое поколение молодых физиков, также был в это время на фронте.

В 1919 году Эрвин Бауэр увлекся социалистическими идеями и принял участие в венгерской революции 1919 года. После её подавления осенью 1919 года вместе со второй женой, Стефанией Сциллард, эмигрирует в Вену, а затем — в Гёттинген. В Гёттингене он и его супруга слушали лекции по математической физике у Давида Гильберта (1862–1943). Здесь Бауэр сотрудничал с известным физиологом Вильгельмом Ру (1850–1924). В 1920 году вышла в свет первая значительная работа Э. Бауэра «Основные принципы чистой научной биологии».

В 1921 году Э. Бауэр переезжает в Прагу, где работает ассистентом профессора В. Ружички в отделе общей биологии и экспериментальной морфологии в Карловом университете. А в 1923 году перебирается в Берлин, чтобы работать в Институте раковых проблем. В 1925 году Эрвин Бауэр получил официальное предложение работать в Институте профессиональных заболеваний имени Обуха и переехал в СССР, где работал в лаборатории общей биологии. В 1931 году он организует лабораторию общей биологии в Биологическом институте им. К. А. Тимирязева. В 1934 году переезжает в Ленинград, куда был приглашен во вновь созданный Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ) для организации отдела общей биологии.

Эта фотография — из Института экспериментальной биологии, который был создан в 1917 году в Москве. Слева направо: В. В. Сахаров, Г. Г. Тиняков, Н. П. Дубинин, Н. Н. Соколов. Возможно, с ними был знаком Эрвин Бауэр, который работал в Москве в Институте профессиональных заболеваний имени В. А. Обуха в конце 20-х — начале 30-х годов. Москва, 1935 г. Фото: museum.idbrus.ru

С 1934 года Эрвин Бауэр заведовал отделом общей биологии в Ленинградском отделении Всесоюзного института экспериментальной медицины. В состав этого отдела входили несколько лабораторий — электрофизиологическая, биохимическая, обмена веществ, раковая, биофизическая. В то время институт был мощным исследовательским центром, который в дальнейшем превратился в сеть институтов Академии медицинских наук. Результаты исследований института и давали Бауэру богатый экспериментальный материал для его теоретической работы. В 1920–30-х годах Эрвин Бауэр пытался создать теоретическую биологию по образцу теоретической физики. Итоги этой работы он подвел в своей книге «Теоретическая биология», опубликованной в 1935 году.

Эрвин Бауэр работал в Институте экспериментальной медицины в то же время, что и знаменитый физиолог, лауреат Нобелевской премии И. П. Павлов (на фото в центре). Одно время, один институт — и столь разные судьбы. СССР, Ленинград, 1929 г.

Живя в Ленинграде, Э. Бауэр поддерживал деловые и дружеские отношения со многими выдающимися советскими исследователями, в частности с физиологом Алексеем Алексеевичем Ухтомским (1875–1942) и физиком Яковом Ильичем Френкелем (1894–1952), входил в редколлегию журнала «Успехи биологических наук», читал лекции в Университете, выступал на научных конференциях.

Жена Бауэра Стефания Сциллард (1898–1938) была математиком, понимала физику, хорошо рисовала, играла на фортепиано... Часы отдыха Бауэр проводил в семье, за игрой на скрипке, не забывал теннис. Скрипка была его духовным утешением. Он относился к музыке очень серьёзно, играл Баха, Гайдна, Франка, Мендельсона.

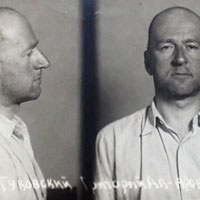

3 августа 1937 года Э. Бауэра и его жену арестовали. Последние слова, которые слышали их дети, были: «Это какое-то недоразумение!» 11 января 1938 года Эрвина Бауэра и Стефанию Сциллард расстреляли. Их детей Михаила (род. 1924) и Карла (род. 1934) разлучили, отправили в приемник НКВД, а затем в специальные детские дома. Позже Михаил Бауэр рассказал о своих мытарствах в книге «Воспоминания обыкновенного человека», изданной тиражом в 100 экземпляров.

Причиной ареста Э. Бауэра и С. Сциллард было, по-видимому, их знакомство с бывшим руководителем Компартии Венгрии и наркомом Венгерской советской республики Бела Куном (1886–1938). Тогда жертвами репрессий стали руководители Коммунистического Интернационала, в результате чего многие секции Коминтерна прекратили работу.

Тираж «Теоретической биологии» Э. Бауэра был уничтожен почти целиком. Отдельные экземпляры сохранились лишь у тех, кто не побоялся хранить у себя книгу расстрелянного автора. Новое поколение биологов узнало о работах Бауэра только после появления в 1963 году книги Бориса Петровича Токина (1900–1984) «Теоретическая биология и творчество Э. С. Бауэра». В 1956 году Эрвин и Стефания Сциллард (Бауэр) посмертно реабилитированы. Похоронены предположительно в Левашове, пригороде Санкт-Петербурга.

Но вернемся к теоретической биологии. До начала ХХ века в биологии существовало четыре фундаментальных обобщения. Первым было утверждение о том, что каждое живое существо должно обязательно иметь своих родителей. Самозарождение живых существ из неживого вещества невозможно: из ничего не получается «нечто». Это утверждение можно считать аналогом закона сохранения вещества в физики и химии. Этот принцип закрыл в XVII веке вопрос о «самозарождении», в которое верили в Средневековье, и был блестяще и окончательно подтвержден в опытах Луи Пастера (1822–1895) в XIX веке.

Вторым фундаментальным обобщением было утверждение о том, что вещество, из которого состоят живые организмы, непрерывно обновляется. Так же, как непрерывно обновляется вода в реке. В свое время Гераклит (ум. 480 г. до н. э.) писал о том, что «нельзя дважды вступить в одну и ту же реку». Основоположник диалектики был в данном случае недостаточно диалектичным, ибо не дошел до понимания того, что река остается одной и той же именно потому, что вода в ней непрерывно обновляется.

Из представлений о непрерывном обновлении вещества в организме следует вывод о том, что на уровне атомов живая и неживая природа не отличаются. Один и тот же атом углерода вчера мог входить в состав углекислого газа атмосферы, сегодня стать частью тела растения, а завтра вернуться в атмосферу.

Третьим обобщение была клеточная теория, сформулированная Маттиасом Шлейденом (1804–1881) и Теодором Шванном (1810–1882). Она говорила о том, что все живые организмы построены из более или менее одинаковых кирпичиков — клеток. Роберт Ремак (1815–1865) и Рудольф Вирхов (1821–1902) связали клеточную теорию с первым обобщением, сформулировав представления о том, что клетки не могут самопроизвольно возникать из неклеточного вещества; они могут образовываться лишь в результате деления других клеток. В середине ХХ века стало понятно, что за этим принципом лежит невозможность самопроизвольного синтеза молекул ДНК, несущих полезную наследственную информацию. Такие молекулы могут образовываться лишь путем самокопирования родительских молекул ДНК.

Четвертым принципом стала теория эволюции Чарльза Дарвина, согласно которой всё живое эволюционирует путем проб и ошибок в результате выживания и размножения «наиболее приспособленных».

Однако для целостной системы теоретической биологии этого было недостаточно. Нужны были и другие фундаментальные обобщения, которые позволили бы создать теоретическую биологию по образу и подобию теоретической физики. Такой, чтобы из небольшого числа аксиом можно было вывести серьезные и проверяемые в наблюдениях и экспериментах следствия.

Работа Эрвина Бауэра была пионерской в этой области. За ней последовали работы Людвига фон Берталланфи (1901–1972), Эрвина Шрёдингера (1887–1961), Конрада Уоддингтона (1905–1975), Ивана Ивановича Шмальгаузена (1884–1963) и других известных исследователей.

Справедливы слова Б. П. Токина: «Бауэр шел против течения, да и сейчас его идеи, вероятно, не будут импонировать многим биологам, в том числе и некоторым биофизикам, которые, несмотря на воодушевляющий размах и энергию своих исследований, крайне мало озабочены вопросами: что же это за наука — биофизика? Каков ее предмет, каково соотношение с теоретической биологией?»

О «Теоретической биологии» Бауэра пишет известный биофизик Симон Эльевич Шноль (род. 1930): «Книга эта замечательна во многих отношениях. В ней представлена стройная концепция, основанная на постулате особого физического состояния живого вещества. Постулат этот соответствовал научному мировоззрению того времени. Мало кто понимает этот постулат сейчас, когда мы так много узнали о физических свойствах биологически важных молекул. Мы знаем, что никаких свойственных лишь биологическим объектам физических свойств нет, то есть в сущности нет биофизики. Бауэр думал иначе».

Что же, собственно, сделал Эрвин Бауэр?

Прежде всего он попытался решить вопрос о том, как согласуется существование жизни с законами термодинамики, по традиции именуемыми «началами».

Термодинамика в своей основе была создана в 1850–1870-х годах. Одним из её основных понятий стало понятие «термодинамического равновесия», которое в конечном итоге характеризуется максимальным хаосом в распределении вещества и энергии. Однако живые организмы устроены явно не хаотично. Каждая часть тела занимает то место, где ей и положено быть. И никак иначе. Бауэр попытался понять, совместимо ли такое с законами термодинамики.

В конце XIX века физиолог Макс Рубнер (1854–1932) создал точные калориметры (кстати, сама идея определять пищевую ценность «калориями» принадлежит ему), позволяющие измерять количество тепла, выделяемое организмами, и сравнивать его с теплом, которое выделяется при сжигании питательных веществ. Он подтвердил идеи Антуана Лавуазье (1743–1794) и Пьера Лапласа (1749–1827) по химической трактовке процессов дыхания животных, и смог убедиться, что при сжигании пищи и при дыхании выделяется одно и то же количество тепла.

Но Бауэр задал себе очень простой вопрос. При сжигании пищи в калориметре вся энергии пищи превращается в тепло и никакая работа при этом не совершается. А в живом организме, помимо выделения того же самого количества тепла, ещё и совершается работа. Как это можно увязать с добрым старым законом сохранения энергии?

Отсюда Э. Бауэр сделал логичный вывод, что организм обладает запасом энергии (точнее, свободной энергии), за счет которого совершается работа. При совершении работы этот запас, естественно, убывает, превращаясь в тепло. Но он пополняется за счет энергии, выделившейся при дыхании. В результате баланс сходится.

Принципиальная разница между паровозом и живым организмом заключается в том, что в паровозе в работу превращается часть энергии сжигаемого топлива, а в организме — избыточная энергия внутренних структур. Организм — это гигантский аккумулятор, который заряжается от энергии, выделяющейся при дыхании!

Представления об АТФ как аккумуляторе энергии, от которого питается организм, были сформулированы Фрицем Липманом (1899–1986) только в начале 1940-х годов.

Важнейший вывод, сформулированный Э. Бауэром, заключается в том, что живые организмы принципиально термодинамически неравновесны. Поэтому их устройство характеризуется не хаосом, а порядком.

Но почему же организмы, в отличие от обычных химических систем, рассматриваемых физиками, не идут к состоянию термодинамического равновесия? Потому, отвечает Бауэр, что живые организмы и их части обладают избыточным запасом энергии (точнее, свободной энергии), за счет которой выполняют работу, компенсирующую их закономерное движение к термодинамическому равновесию. Выражаясь бытовым языком, живые организмы устойчиво существуют благодаря сбалансированности двух процессов: распада и энергозависимого ремонта. А ремонт осуществляется за счет запасов внутренней энергии.

И автомобиль, и лошадь неизбежно ломаются. Но разница между ними заключается в том, что автомобиль ремонтирует дядя Вася в автосервисе, а лошадь ремонтирует себя сама. Ремонт автомобиля происходит за счет энергии дяди Васи (один из источников которой — реакция окисления этилового спирта), а ремонт лошади — за счет её собственной энергии. В этом принципиальная разница между лошадью и автомобилем.

Но откуда же изначально берется потребная для ремонта свободная энергия, запасаемая в аккумуляторах? Эта энергия активно добывается организмом в окружающей среде. На её активное добывание живое существо тратит часть своего внутреннего запаса энергии. И в результате получает больше свободной энергии, чем было израсходовано на её добывание. Чтобы догнать зайца, волку нужно израсходовать некоторое количество свободной энергии. Но из своей добычи серый хищник может извлечь больше свободной энергии, чем он затратил. К сожалению, этот простой вывод Эрвин Бауэр сформулировал не совсем четко, что дало повод для необоснованной критики его идей.

Идеи Эрвина Бауэра имеют для биологии и биофизики большее значение, чем известный тезис Э. Шрёдингера о том, что живое питается отрицательной энтропией. Организм получает извне не порядок, а свободную энергию. А имея эту энергию, он сам наведет порядок внутри себя.

Как подчеркивал известный биофизик Лев Александрович Блюменфельд (1921–2002), заведующий кафедрой биофизики Физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, отрицательная энтропия белков пищи не имеет для организмов никакой ценности, ибо белки усваиваются организмом только после распада на отдельные аминокислоты.

По Э. С. Бауэру, свободная энергия, полученная живым организмом, тратится:

- на ремонт организма (эту статью расходов Бауэр назвал «внутренней работой»),

- добывание ресурсов (внешняя работа),

- наращивание биомассы (рост и размножение),

- безвозвратные тепловые потери.

По какой статье следует проводить затраты энергии зайца, убегающего от волка? Это, несомненно, внешняя работа. Безопасность по большому счету тоже ресурс.

Ещё более интересный вопрос: по какой статье проводить затраты энергии на поддержание постоянной температуры тела? Ответ выглядит неожиданно: это тоже внешняя работа. Ибо, как стало понятным уже в наши дни, постоянная температура тела является необходимым условием функционирования нервной системы птиц и млекопитающих, которая обслуживает добывание ресурсов.

Э. С. Бауэр сформулировал представления о том, что в процессе прогрессивной эволюции растет расход энергии на единицу биомассы в единицу времени. При этом энергия, затрачиваемая на внешнюю работу, растет опережающими темпами. Прогрессивная эволюция не сопровождается экономией энергии. Более продвинутые формы жизни тратят больше энергии, что позволяет им добывать ресурсы в более трудных условиях.

Таким образом, Эрвин Симонович Бауэр впервые описал функционирование живого организма с точки зрения термодинамики. В этом и заключается его главная научная заслуга.

Фотографий Эрвина Бауэра не найти, поэтому мы публикуем фото сотрудников Института экспериментальной биологии (1927 г.), чтобы можно было почувствовать эпоху и научную среду, в которой жил и работал Эрвин Бауэр. В первом ряду — основатель института Н. К. Кольцов (третий справа)

Свои представления о термодинамических основах функционирования живых объектов Эрвин Бауэр сформулировал в своей знаменитой фразе: «Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии постоянную работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих внешних условиях». Эта формулировка не очень удачна, ибо из неё неясно главное: как за счет этой работы свободная энергия системы не убывает и даже возрастает. Точнее было бы сказать: за счет своей свободной энергии совершают работу, направленную на добывание новой свободной энергии. Возможно, что известная неясность в изложении мыслей связана с тем, что русский язык не был для Бауэра родным. Устойчиво неравновесные живые объекты при отключении притока энергии, используя имеющийся в своей структуре избыток свободной энергии, начинают активно искать доступные источники энергии.

Начиная с 1940-х годов термодинамика начала изучать неравновесные системы. Большой вклад в развитие этого направления внес уехавший из России бельгийский физик Илья Рувимович Пригожин (1917–2003). А уже в 1970-х годах появилось новое направление в физике — синергетика, этот термин ввел Герман Хакен (род. 1927) в 1969 году. Синергетика изучает сложные структуры, образующиеся в динамических системах вдали от термодинамического равновесия. Но идеи Пригожина и синергетики отстают от представлений Э. С. Бауэра. «Диссипативные структуры» (например, ячейки Бенара) исчезают при отключении притока энергии извне. Они так же пассивны, как и все неживые, пусть даже и неравновесные проточные открытые системы, например, струя текущей из крана воды или раскаленная нить электрической лампочки. Живые существа не просто получают энергию извне, но и активно её ищут и добывают. До серьезного анализа таких объектов современная физика пока ещё не дошла.

Эрвин Бауэр пытался использовать представления об устойчивом неравновесии не только для описания организма в целом, но и для описания всех внутриорганизменных и внутриклеточных структур. Здесь его выводы выглядят не столь очевидными, а в ряде случаев и спорными.

По мнению Э. Бауэра, все внутриорганизменные и внутриклеточные структуры обладают избытком свободной энергии, которая может высвобождаться при их функционировании. Принципиально неравновесное состояние Э. Бауэр считал отличительным свойством живого вещества.

Появление молекулярной биологии позволило понять, какими же биологическими свойствами могут обладать отдельные молекулы. Это свойство одно и только одно: полимеры биологического происхождения (белки и нуклеиновые кислоты) несут информацию. Последовательность разных мономеров в них не случайная, а строго определенная. Эта неслучайная последовательность позволяет полимерам биологического происхождения выполнять в организме определенную работу. Остальные биологические свойства появляются только на клеточном уровне. Неслучайность последовательности мономеров в белках и нуклеиновых кислотах — это результат эволюции.

В свете новейших достижений молекулярной биологии понятие «живое вещество» из химии и биохимии исчезло. Его употребляют ныне исключительно, как это делал В. И. Вернадский, в экологическом смысле, как совокупность веществ, входящих в состав живых организмов. Основной частью живого вещества в экологическом смысле является вода. Сегодня появилось много сообщений об особом состоянии воды в живых клетках, но как оно связано с «устойчивым неравновесием»? Ответа на этот вопрос еще нет, он пока что находится в стадии дискуссий и обсуждений.

Э. Бауэр считал, что структуры живых клеток термодинамически неравновесны и могут совершать работу за счёт своей свободной энергии. Такая термодинамическая неравновесность могла, по мнению Э. Бауэра, быть связанна с деформированным состоянием молекул. Находятся ли, например, молекулы белков в состоянии термодинамического равновесия? Или же они принципиально неравновесны и для поддержания своего неравновесного состояния получают энергию извне?

Вообще говоря, с точки зрения термодинамики существуют два типа катализа. Каталитические акты при катализе первого типа не сопровождаются расходованием энергии, поступающей в систему извне; а катализ второго типа (например, фотокатализ) сопровождается расходованием поступающей извне энергии, которая тратится на преодоление активационного барьера и рассеивается после каталитического акта.

Катализаторы первого типа термодинамически равновесны, катализаторы второго типа — неравновесны. Катализ первого типа не приводит к сдвигу термодинамического равновесия между субстратом и продуктом, в то время как катализ второго типа может его сдвигать за счет запасания части энергии внешнего источника в продуктах реакции.

Из концепции Э. С. Бауэра следует, что ферментативный катализ — это катализ второго типа. Ибо молекула фермента обладает запасом энергии, который пополняется из какого-то внешнего источника.

К какому же типу на самом деле относится ферментативный катализ? Судя по всему, в большинстве случаев современные ферменты работают как катализаторы первого типа, не нуждающиеся в поступлении энергии извне. Но есть и иные примеры. Так, активность некоторых ферментов возрастает при облучении ультрафиолетом в области поглощения ароматических аминокислот. И возвращается к прежнему уровню после прекращения облучения. Значит, активация не связана с химическими изменениями в ферменте.

Интересной выглядит идея о том, что изначально ферментативный катализ был катализом второго типа и требовал подачи энергии извне. Полученная извне энергия делала белковую молекулу на короткое время неравновесной, и избыточная энергия деформированной макромолекулы использовалась для снижения энергии активации.

Энергия могла подаваться на белковую молекулу в виде квантов ультрафиолетового излучения, которые поглощались ароматическими аминокислотами, входящими в состав белков. Ведь на ранних стадиях эволюции атмосфера Земли была восстановительной и в верхних слоях атмосферы не было озонового слоя, поглощающего ультрафиолетовое излучение.

Представления о внешнем источнике энергии для преодоления активационного барьера при ферментативном катализе неявно стояли на заднем плане концепции «белок-машина», предложенной в свое время Юрием Исааковичем Хургиным, Дмитрием Сергеевичем Чернавским и Симоном Эльевичем Шнолем. Они считали, что только очень совершенная машина может работать на энергии броуновского движения; машины, не слишком совершенные, необходимо подключать к сети. А сверхсовершенные ферменты не могли возникнуть сразу: они — результат эволюции.

Мораль из этих соображений заключается в том, что накопление информации в процессе эволюции сняло некоторые механизмы, о которых писал Э. С. Бауэр. Но без работы таких механизмов Жизнь просто не могла бы возникнуть.

Похоже, что в недалеком будущем идеи Э. Бауэра окажутся востребованными исследователями, занимающимися проблемой происхождения Жизни.

«Принцип устойчивого неравновесия» лежит в основе биологической кибернетики. Кибернетика, в отличие от обычной физики, начинается с того момента, когда система оказывается способной реагировать не на силовое воздействие, а на сигнал, в силу того, что в ней имеются усилители, способные в ответ на приложение слабого воздействия дать реакцию в тысячи (а то и в миллионы) раз более мощную. Опыты Сергея Ивановича Вавилова (1891–1951) продемонстрировали, что адаптированный к сумеречному зрению глаз обладает постоянным порогом зрительного ощущения, которому соответствует мощность порядка 4 · 10−17 Вт. А мощность ответной реакции, то есть действий человека, может достигать десятков ватт, то есть коэффициент усиления составляет минимум 1016!

Идеи Бауэра востребованы современной наукой и важны для решения многих проблем — от геронтологии и онкологии до проблем современной электромагнитобиологии, связанных с глобальным электромагнитным загрязнением и опасностями внедрения новейших систем связи типа 5G в миллиметровом диапазоне. Они представляют большой интерес для таких, на первый взгляд, удаленных разделов наук, как эмбриология и теория эволюции.

Есть все основания рассматривать книгу Э. С. Бауэра «Теоретическая биология» как высшее достижение доинформационного этапа развитие биофизики и биологии в целом. Этот этап завершился с появлением молекулярной биологии, в основе которой лежал тезис о том, что гигантские молекулы в клетках служат носителями информации, определяющей характерные свойства тех или иных живых организмов. И о том, что эта информация появилась не изначально, а накапливалась в процессе эволюции.

Тем не менее книга Э. С. Бауэра интересна и сегодня. И не только для историков науки. Она интересна четкой и бескомпромиссной постановкой физических вопросов, которые порождает окружающая нас живая природа.

Репрессированные ученые

-

13.10.2021Ценность научной истины: локальная история — 2Василий Птушенко • Библиотека • «Троицкий вариант» №18(337), 2021

13.10.2021Ценность научной истины: локальная история — 2Василий Птушенко • Библиотека • «Троицкий вариант» №18(337), 2021

-

28.09.2021Ценность научной истины: локальная историяВасилий Птушенко • Библиотека • «Троицкий вариант» №17(336), 2021

28.09.2021Ценность научной истины: локальная историяВасилий Птушенко • Библиотека • «Троицкий вариант» №17(336), 2021

-

13.07.2021«Уверен, что партия разберется…»Лев Ингель • Библиотека • «Троицкий вариант» №11(330), 2021

13.07.2021«Уверен, что партия разберется…»Лев Ингель • Библиотека • «Троицкий вариант» №11(330), 2021

-

28.02.2021О Михаиле Левине: «Он задавал тон. На него равнялись»Александр Литвак, Евгений Пастернак, Вячеслав В. Иванов, Борис Болотовский, Михаил Левин • Библиотека • «Троицкий вариант» №3(322), 2021

28.02.2021О Михаиле Левине: «Он задавал тон. На него равнялись»Александр Литвак, Евгений Пастернак, Вячеслав В. Иванов, Борис Болотовский, Михаил Левин • Библиотека • «Троицкий вариант» №3(322), 2021

-

06.02.2021Теоретическая биология Эрвина БауэраСергей Багоцкий, Борис Режабек • Библиотека • «Химия и жизнь» №11, 2020

06.02.2021Теоретическая биология Эрвина БауэраСергей Багоцкий, Борис Режабек • Библиотека • «Химия и жизнь» №11, 2020

-

22.01.2021Освобождение не приходит извнеЛариса Мелихова • Библиотека • «Троицкий вариант» №25(319), 2020

22.01.2021Освобождение не приходит извнеЛариса Мелихова • Библиотека • «Троицкий вариант» №25(319), 2020

-

28.07.2020«Я вам сейчас расскажу…»Интервью Геннадия Горелика с Исааком Халатниковым • Библиотека • «Природа» №9, 2019

28.07.2020«Я вам сейчас расскажу…»Интервью Геннадия Горелика с Исааком Халатниковым • Библиотека • «Природа» №9, 2019

-

19.10.2019Нарушения научной морали и процветание шарлатанов в наукеВалерий Сойфер • Библиотека • «Троицкий вариант» №18(287), 2019

19.10.2019Нарушения научной морали и процветание шарлатанов в наукеВалерий Сойфер • Библиотека • «Троицкий вариант» №18(287), 2019

-

04.10.2019«Нереальная реальность». Глава из книгиКарло Ровелли • Книжный клуб • Главы

04.10.2019«Нереальная реальность». Глава из книгиКарло Ровелли • Книжный клуб • Главы

-

24.09.2019Дон Кихот советской гуманитаристикиИнтервью Наталии Деминой с Юрием Борко • Библиотека • «Троицкий вариант» №15(284), 2019

24.09.2019Дон Кихот советской гуманитаристикиИнтервью Наталии Деминой с Юрием Борко • Библиотека • «Троицкий вариант» №15(284), 2019

Иллюстрация Петра Перевезенцева