Новая гипотеза доместикации лошади: противоречия и пробелы

Содержание:

- Происхождение лошади Пржевальского: молекулярно-генетические данные (Н. Абрамсон)

- Лошадь Пржевальского: дикий вид или одичавшая домашняя лошадь? (П. Косинцев, Н. Пластеева)

- Лошадь Пржевальского и ботайские лошади (Н. Спасская)

- Ботайская культура позднего энеолита: pro et contra существования домашних лошадей (П. Кузнецов)

Приручение лошади в IV тысячелетии до н. э. радикально изменило жизнь людей, получивших возможность быстро преодолевать большие расстояния и расселившихся на обширных территориях. Но вопрос о том, где и когда появились первые домашние лошади, остается дискуссионным. В марте 2018 г. журнал Science опубликовал статью «Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses», авторы которой подвергли ревизии существующие представления о происхождении домашних лошадей. И один из выводов их работы заслуживает особого разговора.

Лошадь Пржевальского — дикая лошадь или одичавшая? Еще недавно подобный вопрос мог вызвать только улыбку: опять журналисты в погоне за сенсациями эпатируют публику. Но вот в респектабельном научном журнале выходит статья, подписанная сорока семью исследователями, которые отнеслись к этой теме совершенно серьезно. Руководитель проекта — мой коллега, палеогенетик из Университета Поля Сабатье (Тулуза, Франция) Людовик Орландо, работающий также в Копенгагенском университете (Дания). Авторы вынесли неожиданное решение: лошадь Пржевальского — одичавшая домашняя лошадь. Внимательное ознакомление с материалами означенной статьи показало полную несостоятельность такого вывода.

Участники проекта Л. Орландо работали как палеогенетики. Проанализированные коллегами остатки лошадей с поселения Ботай имеют возраст 5–6 тыс. лет. Материалы по лошади Пржевальского, хранящиеся в музеях, насчитывают без малого 150 лет: последние чистокровные особи этого вида жили в середине ХХ в., поэтому исследователям приходится довольствоваться такими старыми коллекциями. Палеогенетика — молодая наука, базирующаяся на ряде методик, позволяющих из обрывков цепочек ДНК (не более нескольких сотен пар нуклеотидов) вымерших животных или плохо сохранившихся остатков современных видов сшивать полные митохондриальные и ядерные геномы. Специалисты в этой области сегодня посвящают свое исследование растениям, завтра — бабочкам, послезавтра — слонам... То есть налицо типичный пример научной моды, когда новый метод хочется опробовать как можно шире. И результаты этой работы принято считать истиной в последней инстанции, с полным игнорированием данных классической биологии, палеонтологии, археологии и других дисциплин.

Честно говоря, специалисты-зоологи и палеонтологи уже устали от вала некачественных статей по систематике животных, которые базируются исключительно на данных палеогенетики. Но этот всплеск моды приходится пережидать, как было и с другими «суперсовременными» методиками — например, электрофорезом белков. Надеемся на участие математиков в решении проблемы: в устных докладах, посвященных ее анализу, коллеги уже убедительно показывают, что методы и программы, по которым сшиваются древние геномы, дают тысячи ошибок, а в случае ядерных геномов — десятки тысяч. К сожалению, аналогичных опубликованных работ пока нет. И мы, со своей стороны, стараемся сотрудничать с палеогенетиками, убеждая их в ошибочности ряда необоснованных интерпретаций.

Предлагаем читателям ознакомиться со статьями отечественных специалистов, которые подробно разбирают, правомерно ли классифицировать лошадь Пржевальского как одичавшую домашнюю лошадь. Авторы представленных статей десятилетиями работают в области генетики, систематики лошадей, четвертичной палеонтологии и археологии. Их аналитические комментарии к статье «Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses» показывают, что в данном случае методически грамотному исследованию геномов лошадей дана неубедительная интерпретация.

Существуют ли серьезные аргументы в пользу того, что лошади с поселения Ботай были действительно одомашнены? Увы, «основное» доказательство в статье Орландо и соавторов — наличие следов молочного жира на керамике — вызывает улыбку: ведь молочный жир на керамике может появиться и при употреблении в пищу мяса диких лошадей, добытых на охоте. Палеонтологи справедливо указывают на сложность в определении тех или иных форм лошадей, которые, как известно, очень близки друг другу морфологически, свободно скрещиваются между собой, производя плодовитые гибриды. Палеолитические изображения лошадей, найденные в пещерах Мас-д’Азиль и Шове на юге и юго-западе Франции, удивительно напоминают облик лошади Пржевальского, что можно рассматривать как косвенное свидетельство раннего происхождения этого вида (или подвида) и не согласуется с версией о его формировании в результате одичания лошади, одомашненной в энеолите.

Публикация международного исследовательского коллектива в журнале Science стала предметом активного обсуждения в профессиональных кругах, однако до сегодняшнего дня в научной печати не появилось серьезного анализа «сенсационных» выводов. Редакция «Природы» сочла необходимым предоставить слово российским специалистам, пожелавшим прокомментировать эти материалы. Для меня несомненно, что лошадь Пржевальского — самостоятельная «порода» диких лошадей, имеющая статус вида или подвида, и ее эволюция не имеет ничего общего с историей появления «мустангов». Предлагаем вашему вниманию факты, подтверждающие эту точку зрения.

Алексей Тихонов,

кандидат биологических наук,

Зоологический музей РАН (Санкт-Петербург)

Происхождение лошади Пржевальского: молекулярно-генетические данные

Наталья Абрамсон

Для понимания истории доместикации и происхождения домашней лошади очень важно как можно точнее определить ее положение на филогенетическом древе и уточнить родственные взаимоотношения с лошадью Пржевальского — единственной дикой лошадью в настоящее время. Теоретически можно предположить три возможных сценария их филогенетических взаимоотношений.

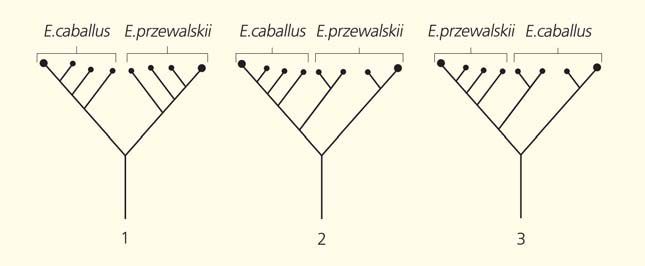

Первый: дивергенция от общего предка с образованием двух монофилетических* сестринских видов, один из которых был одомашнен. Второй: происхождение домашней лошади от одной из популяций лошади Пржевальского. Третий: происхождение лошади Пржевальского от домашней лошади [1] (рис. 1).

Последний сценарий предполагает, что лошадь Пржевальского — это одичавшая домашняя лошадь. Заметим: согласно принципам филогенетической систематики, только при первом из указанных сценариев домашняя лошадь (E. caballus Linnaeus, 1758) и лошадь Пржевальского (E. przewalskii Poljakov, 1881) могут считаться самостоятельными видами. При подтверждении второго или третьего сценариев один из таксонов будет парафилетическим**: E. przewalskii по отношению к E. caballus (второй сценарий) или E. caballus по отношению к E. przewalskii (третий сценарий). Такие таксоны не могут считаться валидными, а значит (независимо от того, подтверждается ли вторая или третья гипотеза), их следует интерпретировать как единый вид, включающий три подвида. Именно такая классификация лошадей и приведена в последнем систематическом справочнике по млекопитающим мира [2], где вид E. caballus представлен тремя подвидами: E. с. caballus, E. с. ferus и E. c. przewalskii.

О чем могут рассказать молекулярно-генетические данные?

В настоящее время первостепенное значение в реконструкции филогенетических связей принадлежит молекулярно-генетическим данным. Первые попытки проверить гипотезы о филогенетическом положении домашней лошади и лошади Пржевальского с помощью анализа последовательностей фрагментов ДНК дали противоречивые результаты. По одним маркерам правдоподобным выходил первый сценарий, по другим — второй или третий. Ситуация осложнялась во многом тем, что лошадь Пржевальского и домашняя лошадь генетически не изолированы, могут свободно скрещиваться и давать плодовитое потомство. Результаты одного из первых исследований, проведенного в самом конце XX в. с использованием двух митохондриальных маркеров и с включением всех представителей семейства лошадиных [3], свидетельствовали скорее в пользу второго сценария, причем, судя по этим данным, дивергенция домашней лошади и лошади Пржевальского от ближайшего общего предка произошла примерно 40 тысяч лет назад. В дальнейшем изучение развивалось по пути расширения спектра используемых маркеров и увеличения выборок лошадей, с включением их ископаемых представителей. Так, спустя 10 лет Стайнер с соавторами [4] выполнили работу с той же выборкой представителей семейства лошадиных, что и в статье 2000 г. [3], но основывались они уже на анализе 22 молекулярных маркеров (двух митохондриальных и 20 ядерных). В данном случае сценарии происхождения и взаимоотношения лошади Пржевальского и домашней специально не обсуждали, но приведенные результаты молекулярно-филогенетического анализа по отдельным генам и видовое дерево (species tree) свидетельствуют в пользу первой гипотезы.

Следующая по значимости генетическая работа большого международного коллектива под руководством Людовика Орландо [5] проводилась уже с использованием преимуществ секвенирования нового поколения (NGS) и анализа полногеномных данных. Нами были изучены 21 образец домашней лошади и 17 образцов лошади Пржевальского. Но самое главное, мы проанализировали и значительные куски генома голотипа и паратипа лошади Пржевальского из Зоологического музея РАН, что имеет первостепенное значение для вопросов номенклатуры. Результаты этого исследования также убедительно свидетельствуют в пользу первого сценария. Кроме того, на основе молекулярных данных удалось рассчитать наиболее вероятное время дивергенции от ближайшего предка домашней лошади и лошади Пржевальского: это произошло примерно 45 тыс. лет назад, причем обмен генами между названными линиями не прерывался, и в настоящий момент примерно 31% аллелей домашней лошади присутствует в геноме лошади Пржевальского.

И вот в 2018 г. коллектив авторов под руководством Орландо опубликовал абсолютно сенсационные результаты своего исследования [6]. Новые данные поражают прежде всего потому, что выводы, сделанные на их основе, опровергают предыдущие сценарии и в значительной степени отрицают прежние заключения тех же ученых [5]. В этой последней работе, реализованной также с использованием полногеномных данных, проанализированы кости лошадей Ботайской стоянки, которые, по мнению ряда специалистов, были самыми первыми одомашненными лошадьми. Сенсационность полученных материалов заключается в том, что, вопреки существующим гипотезам о возможных соотношениях домашней лошади и лошади Пржевальского, анализ геномов этих животных, а также плейстоценовых лошадей и лошадей ботайской культуры позволил авторам прийти к выводу: лошадь Пржевальского — одичавшая форма уже доместицированной ранее лошади.

Замечу: с точки зрения проведенных генетических анализов работа группы Орландо безупречна, и надежность полученных коллегами данных не вызывает никакого сомнения. Но столь ли однозначна трактовка этих результатов?

За пределами возможностей метода

Обратимся к данным об изменчивости геномов, полученным авторами посредством анализа методом главных компонент: лошадь Пржевальского, лошади из Ботая, архаичные, а также все домашние формируют независимые кластеры [6] (рис. 2а). Примечательно, что в пространстве главных компонент образцы ботайских лошадей плотно сгруппированы в единый кластер, расположенный вблизи от кластера архаичных лошадей, но сильно удаленный от всех других. Что очень важно, на филогенетическом дереве лошади Пржевальского и ботайские образуют хорошо поддерживаемую статистически монофилетическую кладу [6] (рис. 2б), а все домашние формируют столь же статистически значимую сестринскую кладу (DOM2). Отметим: в кладе, объединяющей домашних лошадей, наблюдается структурированность на подкластеры, с выделением древних домашних лошадей со стоянок возрастом от 4 тыс. лет. Далее авторы тестируют различные сценарии, предполагающие присутствие генетического потока между линиями вследствие гибридизации, и допускают возможность однократного или многократного «перемешивания», включающего лошадей Пржевальского и домашних.

Рис. 2. Результаты сравнения геномов лошадей (по: [6], с изменениями): а — данные изменчивости геномов лошадей, полученные методом главных компонент (ГК) по 88 древним и современным образцам (1 — современная домашняя лошадь, 2 — древняя домашняя лошадь, 3 — лошадь Пржевальского, 4 — лошадь из поселения Борли, 5 — лошадь из поселения Ботай, 6 — древняя лошадь); б — филогенетическое дерево (место археологических раскопок и возраст древних образцов указаны в первом и последнем полях названия образца)

Следует отметить, что построенное филогенетическое дерево с наибольшей достоверностью соответствует сценарию дивергенции, при котором одна из сформировавшихся линий дает начало ботайским лошадям и лошадям Пржевальского, а другая — всем доместицированным лошадям. История доместикации при этом начинается примерно 4 тыс. лет назад, а генетический вклад лошадей из стоянок Botai / Borly4 в линию, ведущую к современным домашним лошадям, минимален (95% CI = 2,0–3,8%). То есть анализ перемешивания (admixture) также очень четко подтверждает первый из вышеперечисленных сценариев. Но при дальнейших рассуждениях оказывается, что ключевым моментом становится то, как мы определяем статус лошадей, живших на Ботае. Если не считать их прирученными, то лошади Пржевальского — представители последних доживших до нашего времени диких лошадей. Такая интерпретация совпадает с выводами, ранее озвученными теми же авторами [5], и согласуется со сценарием № 1. Но если объявить ботайских лошадей первыми из одомашненных человеком, то закономерна новая трактовка: лошади Пржевальского — это одичавшие потомки доместицированного стада лошадей ботайской культуры; одичание произошло за последние 5 тыс. лет и привело к характерным морфологическим изменениям. Притом результаты исследования коллег убедительно показывают: современная домашняя лошадь произошла не от ботайской и не от лошади Пржевальского, успешная доместикация была проведена позже и в отношении иной популяции лошадей. Именно такую точку зрения (о вторичной доместикации) отстаивают авторы работы. Подобное прочтение полученных данных приближает нас к графическому сценарию № 3 (рис. 1).

По данным генетического анализа, ни один из исследованных образцов (без сомнения, представляющих собой остатки домашней лошади и датированных в интервале от 4 тыс. лет назад до настоящего времени) не принадлежит прямым потомкам лошадей из Ботая. Это доказывает, что совсем другая, не родственная ботайским, группа лошадей подверглась доместикации и впоследствии распространилась по всему материку. По мнению авторов, полученные результаты не противоречат двум возможным сценариям. Первый из них состоит в том, что между ботайскими и дикими стадами существовал мощный обмен, приведший к полному замещению генома лошадей «диким вариантом». Согласно второму успешное одомашнивание произошло в другом центре, и поэтому E. caballus несут минимальные генетические следы происхождения от ботайских лошадей.

Суммируя все сказанное, хочу подчеркнуть главное: результаты генетического анализа не позволяют однозначно определить статус лошади Пржевальского как вторично одичавшей или же последней истинно дикой лошади. Ответ на этот вопрос кроется в материалах, которые предстоит получить палеонтологам и археологам. Повторю, работа группы Людовика Орландо великолепно выполнена с точки зрения генетических анализов и безупречна в плане достоверности полученных данных, но интерпретация представленных коллегами результатов коренным образом меняется в зависимости от точки зрения эксперта-палеонтолога или археолога. Разночтения в вопросе о том, были ботайские лошади дикими или домашними, сохраняются. Однозначных доказательств той или иной гипотезы нет, и спор не закончен.

Работа выполнена в рамках Государственного задания №АААА-А17-117042410167-2, гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект 15-04-04602).

Литература

1. Goto H., Ryder O. A., Fisher A. R. et al. A Massively Parallel Sequencing Approach Uncovers Ancient Origins and High Genetic Variability of Endangered Przewalski’s Horses // Genome Biol. Evol. 2011; 3: 1096–1106. DOI: 10.1093/gbe/evr067.

2. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.). Wilson D. E., Reeder D. M. (eds). Baltimore, Maryland. 2005.

3. Oakenfull E. A., Lim H., Ryder O. A. A survey of equid mitochondrial DNA: Implications for the evolution, genetic diversity and conservation of Equus // Conservation Genetics. 2000; 1: 341–355.

4. Steiner C. C., Mitelberg A., Tursi R., Ryder O. A. Molecular phylogeny of extant equids and effects of ancestral polymorphism in resolving species-level phylogenies // Molecular Phylogenetics and Evolution. 2012; 65: 573–581.

5. Der Sarkissian C., Ermini L., Schubert M. et al. Evolutionary Genomics and Conservation of the Endangered Przewalski’s Horse // Current Biology. 2015. DOI: 10.1016/j.cub.2015.08.032.

6. Gaunitz Ch., Fages A., Hanghøj K. et al. Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses // Science. 2018. DOI: 10.1126/science.aao3297.

* Монофилетический таксон включает ближайшего предка и всех его потомков. — Примеч. авт.

** Парафилетический таксон (клада) включает ближайшего предка и только часть прямых потомков. — Примеч. авт.

Лошадь Пржевальского: дикий вид или одичавшая домашняя лошадь?

Павел Косинцев, Наталья Пластеева

В мартовском номере журнала Science вышла статья, в которой на основе анализа ДНК современных и палео-ДНК ископаемых лошадей сделан вывод о появлении лошади Пржевальского (Equus przewalskii) в результате одичания одомашненной в древности лошади [1]. Возможен ли такой ход событий? Рассмотрим биологические, экологические, палеонтологические и палеогеографические данные, которые могут пролить свет на происхождение и историю вида E. przewalskii.

К подроду Equus (настоящие лошади) относят ряд видов плейстоценовых лошадей, тарпана, вымершего в XIX в., домашнюю лошадь и лошадь Пржевальского — единственный вид, сохранившийся в диком состоянии и потому привлекающий пристальное внимание ученых. Между тем его происхождение и история изменения первоначального ареала остаются дискуссионными. Что же затрудняет решение исследовательских задач?

Задачи со многими неизвестными

У перечисленных видов настоящих лошадей строение костей скелета практически идентично, а размеры и пропорции последних варьируются в близких пределах, хотя в зависимости от условий существования популяций расхождения между разными видами по параметрам костей могут увеличиваться или уменьшаться. В целом строение скелета этих животных отличает высокая географическая и вековая изменчивость. После того как лошадь Пржевальского была привезена в Европу, размеры и пропорции ее костей заметно изменились [2]. Примером высокой изменчивости может служить результат проведенного нами анализа размеров пястной кости — одной из наиболее характерных для определения видов лошадей. Мы использовали многомерный метод главных компонент (ГК) и изучили следующие выборки: лошадь Пржевальского, лошади из энеолитического поселения Ботай* (4-е тысячелетие до н. э.), дикие лошади из нескольких энеолитических поселений Казахстана и Южного Зауралья (4–3-е тысячелетия до н. э.), домашние лошади из могильников позднего бронзового века — синташтинской и петровской культур Южного Зауралья и Казахстана (конец 3-го — начало 2-го тысячелетия до н. э.). Исследование показало, что лошадь Пржевальского заметно отличается от всех других, которые хотя и не объединяются по выбранному признаку, но представлены двумя заметно перекрывающимися группами: энеолитические лошади (включая ботайских) и домашние (рис. 1).

Рис. 1. Результаты многомерного анализа размеров пястных костей лошадей. 1 — современная лошадь Пржевальского, 2 — дикие лошади из энеолитических поселений Казахстана и южного Зауралья, 3 — домашние лошади позднего бронзового века из южного Зауралья, 4 — лошади из энеолитического поселения Ботай

Итак, очевидно: по параметрам костей лошади невозможно прийти к однозначному выводу о видовой принадлежности животного, и потому применение данного показателя в таксономических целях ограниченно.

Лошадь Пржевальского и домашняя лошадь имеют разное количество хромосом — соответственно 66 и 64 пары, — но скрещиваются и дают плодовитое потомство [3]. Это еще более усложняет изучение истории вида E. przewalskii.

Помимо названных причин, затрудняющих видовое определение ископаемых остатков лошади Пржевальского, есть еще одна, и очень весомая: таких находок известно довольно мало. Они отсутствуют на территории исторического ареала этого животного (Джунгария); в Северном и Центральном Китае обнаружены костные остатки настоящих лошадей [4, 5], но к виду E. przewalskii почти все они отнесены специалистами a priori.

Дискуссионен и таксономический статус лошади Пржевальского. Согласно одной точке зрения, это самостоятельный вид и таким образом монофилетический подрод Equus включает два вида: E. ferus (вымершая дикая лошадь) и E. przewalskii [6]. Соответственно, домашняя лошадь произошла от дикой и является ее подвидом — E. ferus caballus. Но есть и вторая точка зрения: существует лишь один вид настоящих лошадей — E. ferus, который включает три подвида — вымершую дикую лошадь (E. f. ferus), лошадь Пржевальского (E. f. przewalskii) и домашнюю лошадь (E. f. caballus) [3].

Точно так же нет единого мнения о происхождении лошади Пржевальского. Отечественный палеонтолог В. И. Громова (1891–1973) считала, что это — потомок позднеплиоценовой лошади Центральной Азии E. sanmeniensis и, следовательно, автохтонный вид [7]. Другие же ученые связывают историю E. przewalskii с плейстоценовыми лошадьми Северной Азии [8, 9]. Отсутствие неоспоримых палеонтологических находок остатков собственно лошади Пржевальского не позволяет сделать более определенные выводы. Впрочем, некоторую ясность внес анализ ДНК, показавший, что разделение ветвей общего филогенетического дерева около 45 тыс. лет назад или немного ранее привело к появлению лошади Пржевальского и предка домашней лошади [10, 11]. При этом таксономический уровень разделившихся форм (виды или подвиды?), увы, не определен.

Рис. 2. Северная и южная границы ареала дикой лошади (E. ferus) в голоцене (отмечены красным цветом); распространение лошади Пржевальского в исторический период (отмечено синим цветом) и расположение местонахождений энеолита и позднего бронзового века. 1 — поселение Ботай, 2–4 — энеолитические поселения, 5–7 — могильники позднего бронзового века

Нет окончательного решения вопроса об ареале лошади Пржевальского в голоцене. Известно, что на рубеже плейстоцена и голоцена сохранившаяся после исчезновения значительной части мамонтовой фауны дикая лошадь обитала преимущественно в степной Евразии, имея разорванный ареал (рис. 2). Она продолжала жить на тех же землях до начала XIX в. и известна под именем «тарпан» [12]. В связи с проблемой двойной таксономии напомним: лошадь Пржевальского можно либо признать самостоятельным видом (E. przewalskii), отличающимся от тарпана (ведь по существу название «тарпан» — синоним словосочетания «дикая лошадь», E. ferus), либо считать подвидом дикой лошади. В последнем случае в литературе ее часто именуют джунгарским тарпаном (E. f. przewalskii), а дикую лошадь степей Восточной Европы — южнорусским тарпаном (E. f. gmelini). Еще недавно границу между этими таксонами проводили примерно между реками Урал и Волга [12], но в 2013 г. было определено, что голоценовая лошадь степей Западной Сибири и Казахстана существенно отличается от лошади Пржевальского, и в данном регионе обитали именно тарпаны (E. ferus) [13]. Таким образом, ареал лошади Пржевальского в голоцене располагался за пределами Джунгарских ворот**.

В свете всех имеющихся данных рассмотрим представленные в журнале Science результаты анализа палео-ДНК и ДНК лошадей, и обратимся к новой гипотезе происхождения лошади Пржевальского, предложенной авторами статьи [1].

В поиске выхода из логического тупика

Согласно филогенетической интерпретации изученных материалов, лошадь Пржевальского объединяется в одну кладу с лошадьми позднего плейстоцена и энеолитических поселений Ботай и Борлы. Другую большую кладу составили все домашние лошади — современные породы и животные из памятников археологических культур, население которых занималось скотоводством. Такое объединение, казалось бы, вполне закономерно: лошадь Пржевальского и плейстоценовые лошади дикие, соответственно, и ботайские — тоже. Однако авторы работы настаивают на том, что в Ботае найдены только домашние лошади, и при подобной трактовке возникает логическая неувязка: почему в одной кладе объединились дикие и домашние животные? Чтобы выйти из этого противоречия, авторы предлагают гипотезу: лошадь Пржевальского — потомок одичавшей домашней лошади, но не обычной, а прирученной жителями Ботая. Проанализируем, насколько возможен такой сценарий.

Поселение Ботай было расположено в степной зоне Казахстана, где обитали дикие лошади [13], и жившие там люди могли одомашнить одну из их популяций. Иными словами, прирученные лошади Ботая пребывали в окружении своих диких «родственников». Поскольку ботайская археологическая культура существовала относительно недолгое время и исчезла, не оставив явного продолжения в других культурах [14], закономерен вопрос: что стало с одомашненными лошадьми? Следуя логике авторов статьи в Science, эти животные оказались в Джунгарии и Монголии, там одичали, и от них ведут свою историю популяции лошади Пржевальского. Рассмотрим возможные варианты перемещения ботайских лошадей в Центральную Азию.

Поскольку мы исходим из того, что эти лошади были одомашнены, самый простой вариант — в эпоху энеолита их привели люди. Однако не только в Центральной Азии, но и в более северных районах — на Алтае и в юго-восточном Казахстане — нет никаких следов пребывания представителей ботайской или родственных ей культур [15, 16]. Таким образом, первое наше предположение не подтверждается. Возможен и другой вариант: ботайские лошади самостоятельно мигрировали в Джунгарию и Монголию. Для этого им нужно было пройти по территории, где обитали их свободные сородичи. Как мы уже отметили, разные таксоны настоящих лошадей легко скрещиваются и дают плодовитое потомство. Поэтому очевидно, что популяция ботайских лошадей, не охраняемая человеком, была обречена «раствориться» среди диких популяций.

Подведем итог. Мы попытались проанализировать, правомерно ли считать лошадь Пржевальского одичавшей домашней лошадью. При этом не обсуждаем вопрос, дикие или прирученные лошади жили на Ботае, так как это увело бы нас в сторону от поставленной задачи. Отметим только, что морфологически они аналогичны диким голоценовым лошадям степей Западной Сибири и Казахстана и отличаются от лошадей Пржевальского и домашних (рис. 1). Независимо от того, были ли они одомашнены или нет, очевидно, что у них не было шансов сохраниться в виде самостоятельной популяции и стать родоначальниками лошади Пржевальского в Джунгарии. Имеющиеся данные позволяют с большой долей вероятности утверждать: ареал лошади Пржевальского в голоцене располагался к югу и востоку от Джунгарских ворот. Не исключены ее эпизодические выходы в степи Казахстана, но достоверных следов пока не найдено. Морфологические [7], экологические [17] и генетические [3, 18] особенности лошади Пржевальского показывают, что по сравнению с домашней лошадью и типичным тарпаном (E. ferus) она специализирована, приспособлена к условиям пустынных степей и полупустынь. Такие адаптации вряд ли могли сформироваться быстро, что подтверждают и результаты анализа ДНК [10, 11].

И последнее. В настоящее время изучение лошади Пржевальского связано с рядом реальных проблем, требующих внимания специалистов. Необходимо уточнение известных и выявление новых диагностических для этого вида признаков скелета, а также настоятельно нужна ревизия ископаемых остатков, отнесенных при описании к виду E. przewalskii.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-04-00982).

Литература

1. Gaunitz Ch., Fages A., Hanghøj K. et al. Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses // Science. 2018. DOI: 10.1126/science.aao3297.

2. Спасская Н. Н. Внутривидовая морфологическая изменчивость лошади Пржевальского Equus przewalskii Polyakov, 1881. Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. 2001.

3. Bennett D., Hoffmann R. S. Equus caballus / Mammal Species of the World. 1999; 628: 1–14.

4. Dong W., Xu Q., Jin Ch. et al. Quaternary herbivore fauna in northeastern China: evolution under climatic change // Chinese Science Bulletin. 2009; 44: 129–132.

5. Lander B., Brunson K. Wild mammals of ancient North China // Journal of Chinese History. 2018: 1–22. DOI: 10.1017/jch.2017.45.

6. Groves C. P., Grubb P. Ungulate taxonomy. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 2011.

7. Громова В. История лошадей (рода Equus) в Старом Свете. Ч. II. Труды Палеонтологического института. 1949; XVII.

8. Eisenmann V. Les Chevaux (Equus sensu lato) fossiles et actuels: crânes et dents jugales supérieures. Paris, 1980.

9. Forsten A. The small caballoid horse of the Upper Pleistocene and Holocene // J. Anim. Breed. Genet. 1988; 105: 161–176.

10. Lippold S., Knapp M., Kuznetsova T. et al. Discovery of lost diversity of paternal horse lineages using ancient DNA // Nat. Commun. 2011; 2(450): 1–6. DOI: 10.1371/journal.pone.0060015.

11. Sarkissian C. der, Ermini L., Schubert M. et al. Evolutionary Genomics and Conservation of the Endangered Przewalski’s Horse // Current Biology. 2015. DOI: 10.1016/j.cub.2015.08.032.

12. Гептнер В. Г., Насимович А. А., Банников А. Г. Млекопитающие Советского Союза. Т. 1: Парнокопытные и непарнокопытные. М., 1961.

13. Косинцев П. А., Пластеева Н. А., Васильев С. К. Дикие лошади (Equus (Equus) s. l.) Западной Сибири в голоцене // Зоологический журнал. 2013; 92(9): 1107–1116.

14. Зайберт В. Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Петропавловск, 1993.

15. Кирюшин Ю. Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. Барнаул, 2002.

16. Черников С. С. Восточный Казахстан в эпоху неолита и бронзы. Автореф. дисс. ... докт. ист. наук. 1970.

17. Соколов И. И. Копытные звери (отряды Perissodactyla и Artiodactyla). Фауна СССР. Млекопитающие. 1959; 1(3).

18. Lau A. N., Peng L., Goto H. et al. Horse Domestication and Conservation Genetics of Przewalski’s Horse Inferred from Sex Chromosomal and Autosomal Sequences // Molecular Biology and Evolution. 2009; 26: 199–208. DOI: 10.1093/molbev/msn239.

* Ботай — энеолитическое поселение на северо-западе Казахстана, в котором, по предположению некоторых археологов, лошадей содержали в неволе. — Примеч. ред.

** Джунгарские ворота — горный проход между Джунгарским Алатау с запада и хребтом Барлык с востока, соединяет Балхаш-Алакольскую котловину и Джунгарскую равнину. — Примеч. ред.

Лошадь Пржевальского и ботайские лошади

Наталья Спасская

Лошадь Пржевальского сразу же после ее научного описания попытались объявить одичавшим потомком домашних лошадей, но безуспешно. Дело в том, что морфология животного очень уж специфична: части тела и кости конечностей этой лошади отличаются особыми пропорциями, ей свойственны крупнозубость и короткая диастема (свободное пространство на челюсти между резцами и коренными зубами), стоячая грива, характерное оволосение хвоста, а также однотонная окраска шерсти в сочетании с полосой на хребте («ремнем») и поперечными полосками на нижней части ног («зеброидностью»). На протяжении XX в. и первых десятилетий XXI в. споры вокруг видового статуса «дикарки» не утихали. В систематических сводках ее с завидной регулярностью (раз в 5–10 лет) то выделяли как самостоятельный вид Equus przewalskii Poljakov, 1881, то низводили до подвида — E. caballus przewalskii или E. ferus przewalskii. Причина в том, что у лошади Пржевальского на одну пару больше хромосом, чем у домашней лошади (66 и 64 соответственно), и они способны скрещиваться с получением плодовитого потомства. После ряда исследований последних лет казалось, что точка в затянувшемся споре уже поставлена, и происхождение известных науке лошадей прослежено на филогенетическом древе [1], однако неожиданно появился новый повод для полемики.

Лошадь Пржевальского имеет специфические морфологические признаки. Фото автора

Результаты работы коллектива исследователей, опубликованные в журнале Science [2], вызывают много вопросов, их даже больше, чем установленных авторами фактов. Предположим, дискуссия о том, является ли ботайская лошадь дикой или домашней, — сфера компетенции археологов, а определять, почему морфологически разные лошади имеют высокое генетическое сходство, и увязывать ранее полученные данные с новыми — удел генетиков. Однако остается несколько моментов, пока не имеющих объяснения.

Можно ли восстановить историю вида, пренебрегая морфологией?

Первый вопрос: могут ли в процессе одичания домашней лошади за несколько тысячелетий появиться столь яркие морфологические особенности, как у лошади Пржевальского? Однотонная окраска ее шерсти и стоячая грива — характерные признаки диких эквидов: мы наблюдаем их у куланов и киангов, подобной гривой обладают и зебры. И плейстоценовые лошади Евразии, как можно судить по найденным в мерзлоте частям туш, имели те же черты [3]. Не до конца ясно, какая грива была у тарпана мышастого цвета — одного из наиболее вероятных предков домашних лошадей, ведь вид описан по молодому (т.е. не полностью сформировавшемуся) животному; к тому же на исторических изображениях, в частности на фресках в киевском Софийском соборе, коней украшает длинная грива (подробнее об этом можно прочитать в одном из исследований В. В. Гептнера [4]).

Ну а как выглядели ботайские лошади? Естественно предположить, что предки лошади Пржевальского (таковыми их считает коллектив авторов статьи в Science) также имели однотонную масть и стоячую гриву. Соответственно, мы вновь возвращаемся к вопросу об устойчивости морфологических черт животного, прошедшего этап доместикации, и о том, была ли ботайская лошадь по-настоящему домашней.

Если допустить, что ботайцы держали лошадей в загонах, ездили на них и доили (хотя абсолютно неопровержимых доказательств этих фактов нет, но зато предостаточно критических замечаний [5, 6]), то авторы статьи в Science на самом деле произвели сенсацию: они показали, что в истории, помимо успешного одомашнивания одного вида лошадей, приведшего к появлению современной домашней лошади с ее разнообразными породами, была попытка приручения и другого вида.

В плейстоцене в Евразии было много лошадей — палеонтологи выделяют более 30 видов (впрочем, ряд исследователей считает, что все они — представители одного вида с широкой географической изменчивостью). Это были фоновые животные открытых травянистых экосистем, причем древние люди на них охотились. И вполне возможно, что попытки приручения лошадей могли быть предприняты в разных регионах. Идея полифилетичности происхождения пород домашних лошадей не нова — специалисты неоднократно ее высказывали, начиная с XIX в. И действительно, в последние десятилетия исследования подтвердили высокую вероятность сценария доместикации в нескольких поселениях, причем процесс мог повторяться многократно [7–9]. Предполагают, что в Европе для его реализации были две подходящие (степные или остепненные) территории-рефугиумы — Иберия и Прикаспийские степи [10]. Однако получить четкое представление о конкретном месте появления первых пород домашних лошадей до сих пор не удается. При этом точно установлено, что соррая и якутская породы, несмотря на их своеобразие, все же не ведут свою историю непосредственно от плейстоценовых лошадей [11–13].

Как включить в систему аргументации этологические критерии?

Итак, существует вероятность того, что в энеолите ботайцы могли постараться приручить лошадь Пржевальского. Во всяком случае в XIX–XX вв. такие попытки имели место. Так, Г. Е. Грум-Гржимайло, П. К. Козлов и Д. Клеменц, ссылаясь на свидетельства местных жителей, писали, что некоторых лошадей, отловленных еще жеребятами, удавалось приучить к седлу и уздечке, однако добиться быстрого бега и хорошего аллюра не получалось, кроме того, эти животные оставались дикими и упрямыми. Так, в Аскании-Нова объездили жеребца Ваську, пойманного жеребенком в природе, о чем свидетельствует известная фотография [14], а жеребца Харциза, рожденного в неволе во втором поколении, сумели приручить уже в возрасте пяти лет [15]. Однако они подпускали к себе и возили лишь нескольких людей. Таким образом, процесс приручения лошадей Пржевальского оказался непростым, не очень результативным, и нет никаких оснований считать, что несколько тысячелетий назад их предки были более покладистыми. Вероятно, особенности поведения этих животных препятствовали широкому распространению опыта ботайцев по их приручению. Напомним, подобная ситуация произошла с онаграми (Equus onager), которые из-за особенностей поведения, недостатка силы и быстроты уступили домашним лошадям и ослам [16], и достижения по их доместикации были быстро забыты.

Статья в Science интересна не только сенсационными открытиями, но и тем, что выявила множество противоречий, разделяющих экспертное сообщество в вопросах истории доместикации лошади. Например, многие ученые считают, что ботайцы были охотниками на лошадей, но при этом могли держать некоторое количество животных в загонах в качестве резерва мяса на случай неудачной охоты (распространенная практика в первобытных обществах) и, возможно, даже доить некоторых кобыл. Получается, что найденные в культурных слоях Ботая и Бурли свидетельства содержания лошадей в неволе могут иметь более простое объяснение, не основанное на противоречивой гипотезе их доместикации в неолите. Тогда, может быть, не стоит торопиться с выводами в отношении происхождения лошади Пржевальского от домашних лошадей?

Работа выполнена в рамках Государственного задания №АААА-А16-116021660077-3.

Литература

1. Sarkissian C. der , Ermini L., Schubert M. et al. Evolutionary Genomics and Conservation of the Endangered Przewalski’s Horse // Current Biology. 2015; 25. DOI: 10.1016/j.cub.2015.08.032.

2. Gaunitz Ch., Fages A., Hanghøj K. et al. Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses // Science. 2018. DOI: 10.1126/science.aao3297.

3. Верещагин Н. К., Лазарев П. А. Описание частей трупа и скелетных остатков селериканской лошади // Фауна и флора антропогена северо-востока Сибири. Тр. ЗИН, 1977; 63: 85–185.

4. Гептнер В. Г. Заметки о тарпанах // Зоол. жур-л. 1955. 34(6): 1404–1423.

5. Levine M. A. Botai and the Origins of Horse Domestication // Journal of Anthropological Archaeology. 1999. 18: 29–78.

6. Kosintsev P., Kuznetsov P. Comment on «The Earliest Horse Harnessing and Milking» // Tyragetia. 2013. VII(XXII). 1: 405–409.

7. Vilа C., Leonard J. A., Götherström A., Marklund S. et al. Widespread Origins of Domestic Horse Lineages // Science. 2001. 291: 474–477. DOI: 10.1126/science.291.5503.474.

8. Jansen T., Forster P., Levine M. A. et al. Mitochondrial DNA and the origins of the domestic horse // PNAS. 2002. 99(16): 10905–10910. DOI: 10.1073/pnas.152330099.

9. McGahern A., Bower M. A., Edwards C. J. et al. Evidence for biogeographic patterning of mitochondrial DNA sequences in Eastern horse populations // Animal Genetics. 2006. 37: 494–497. DOI: 10.1111/j.1365-2052.2006.01495.x.

10. Warmuth V., Eriksson A., Bower M. A. et al. European Domestic Horses Originated in Two Holocene Refugia // PLoS. 2011; 6(5). DOI: 10.1371/journal.pone.0018194.

11. Lira J., Linderholm A., Olaria C. et al. Ancient DNA reveals traces of Iberian Neolithic and Bronze Age lineages in modern Iberian horses // Molecular Ecology. 2010. 19: 64–78. DOI: 10.1111/j.1365-294X.2009.04430.x.

12. Cieslak M., Pruvost M., Benecke N. et al. Origin and History of Mitochondrial DNA Lineages in Domestic Horses // PLoS ONE. 2010. 5(12). DOI: 10.1371/journal.pone.0015311.

13. Librado P., Sarkissian C. D., Ermini L. et al. Tracking the origins of Yakutian horses and the genetic basis for their fast adaptation to subarctic environments // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2015. 112: E6889–E6897. DOI: 10.1073/pnas.1513696112.

14. Garutt E. W., Sokolow I. I., Salesskaja T. N. Erforschung und Zucht des Przewalski-Pferdes (Equus Przewalskii Poljakoff) in der Sowjetunion // Sonderdruck aus Zeitschrift fûr Tierzûchtung und Zûchtungsbiologie. 1966; 82(4): 377–426.

15. Браунер А. А. Лошадь Пржевальского (Equus Przewalskii) или дикая джунгарская лошадь (рукопись в тетради «Для путеводителя», 1935 г. или позднее) // Известия Музейного фонда им. А. А. Браунера. 2006; 3(2): 1–3.

16. Noble D. The Mesopotamian onager as a draught animal. The Domestication and Exploitation of Plants and Animals Ed. Ucko P. J., Dimbleby G. W. Chicago, 1969. P. 485–488.

Ботайская культура позднего энеолита: pro et contra существования домашних лошадей

Павел Кузнецов

В журнале Science в феврале 2018 г. опубликована статья, посвященная сравнению геномов древних и современных домашних лошадей, лошади Пржевальского и лошадей времени позднего энеолита ботайской культуры [1], существовавшей на территории северного Казахстана в 3700–3100 гг. до н. э. Последним авторами исследования уделено особое внимание, и не случайно: в культурных слоях ботайских поселений конские кости составляют до 99,9% найденных костных остатков животных, вследствие чего сложилась устойчивая историографическая традиция рассматривать ботайских лошадей как предковую форму для всех последующих домашних.

Автор открытия ботайских поселений В. Ф. Зайберт последовательно отстаивает тезис о том, что на данной территории развилась древнейшая коневодческая культура [2, 3, 4]. Эти представления получили всестороннее развитие и поддержку ряда археологов [5, 6] и архезоологов [7]. Вместе с тем оппонентами высказана критика концепции Зайберта, базирующейся на неоднозначно трактуемых находках [8]. Ответных аргументированных возражений не последовало, и открытого обсуждения тема не получила.

В исследовании, представленном в журнале Science, обобщены данные о ДНК лошадей и построено филогенетическое дерево. Генетический анализ уверенно показал, что одомашненные лошади — от бронзового века и до современности — не являются потомками ботайских лошадей. Одновременно авторы определили, что лошади Пржевальского происходят непосредственно от лошадей Ботая и их следует признать одичавшими потомками домашних лошадей энеолитического времени с территории северного Казахстана.

Столь необычная концепция базируется на убежденности авторов в том, что лошади ботайской культуры были домашними. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть археологические особенности ботайской культуры, которые могут свидетельствовать об альтернативных объяснениях. Не исключено, что в это время лошади уже были приручены либо, напротив, ботайцы не имели домашних лошадей, а занимались охотой на копытных животных.

Материальные свидетельства уклада жизни

Ботайская культура развивалась на севере степной зоны Казахстана в междуречье Тобола и Иртыша. Здесь на территории размером порядка 500 км2 известно около 20 древних поселений с выраженным культурным слоем. Среди них выделяется Ботай — выдающийся исторический памятник. На площади 15 га зафиксированы следы не менее 250 построек! Это — остатки котлованов жилищ, которые были углублены в плотный грунт. Ни одно другое поселение данной культуры столь значительных масштабов не имеет.

Для ботайской культуры была характерна развитая индустрия каменных орудий. Среди них выделяются кремнёвые ножи и копья, разнообразные наконечники стрел. Костерезное ремесло также было весьма популярным. Из орудий преобладали различные костяные наконечники, иглы и шилья, орнаментиры* по керамике. Особую группу в числе найденных артефактов составляли фаланги лошади с гравировкой в виде насечек и геометрических фигур. Такое украшение имеет глубокую традицию, восходящую к эпохе позднего каменного века. Кроме того, В. Ф. Зайберт описал два костяных предмета в виде стержней с утолщениями посредине, которые автор именует деталями конской узды — псалиями [4].

Замечу: такие стержневидные псалии получили распространение намного позже — через 1,5 тыс. лет после энеолита, в культурах позднего бронзового века. Сомнение в том, что на Ботае обнаружены именно эти элементы упряжи, связано с отсутствием в них просверленных в разных плоскостях отверстий, через которые коневоды пропускали ременные натяжители, распределяя таким образом узду для управления лошадью. По-видимому, данные костяные предметы не могут считаться безусловной деталью конской узды.

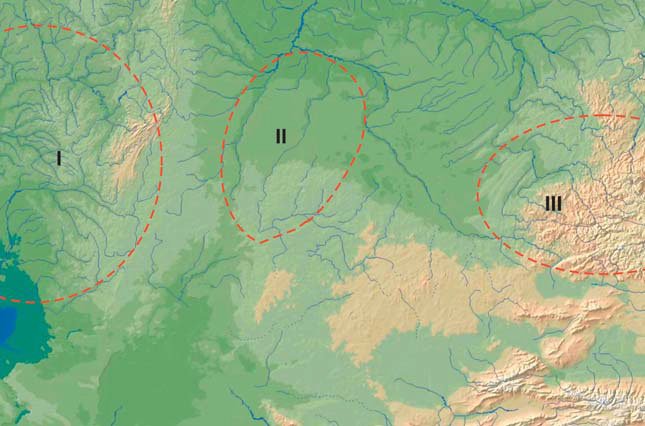

Особенность ботайской культуры — полное отсутствие металлургического производства. И это выглядит весьма странно, так как одновременно в раннем бронзовом веке в соседних землях развивались две яркие культуры: к западу от Уральских гор ямная**, а к востоку — на Алтае и в западной Сибири — афанасьевская*** (рис. 1). «Афанасьевцы» и «ямники» изготавливали металлическое оружие, вели скотоводческое хозяйство, управляли повозками, запряженными быками.

Рис. 1. Области распространения культур эпохи раннего бронзового века: I — Волго-Уральский вариант ямной культуры; II — ботайская культура; III — западная область распространения афанасьевской культуры

Особенностью культур раннего бронзового века было возведение искусственных насыпей над захоронениями своих сородичей. Создание таких курганов — яркое свидетельство развитой социальной организации общества, в котором появились племенные вожди (рис. 2). Ничего подобного в ботайской культуре мы не наблюдаем. Нет и свидетельств прямых контактов «ботайцев» как с «ямниками», так и с «афанасьевцами».

Необходимо отметить, что В. Ф. Зайберт видит довольно много признаков сходства ботайской культуры с предшествовавшим периодом местного неолита. Он проводит параллели с развивавшимися западнее культурами энеолитического времени. Но если энеолит соседнего Волго-Уральского региона датируется концом VI — V тысячелетием до н. э., то ботайская культура возникла намного позже. Ее расцвет приходится на середину — вторую половину IV-го тысячелетия до н. э. [9]. Очевидно, ботайская культура демонстрирует преемственность с предыдущей эпохой и не имеет выраженных связей с окружающими, более прогрессивными культурными общностями раннего бронзового века. В последующие эпохи среднего и позднего бронзовых веков Урало-Казахстанского региона никаких явных следов преемственности от ботайской культуры не наблюдается.

Отсутствие надежных свидетельств стойлового содержания лошадей

Существующие факты свидетельствуют о том, что ботайская культура опиралась на традиционные для неолита формы хозяйства. В Урало-Казахстанском регионе такой формой была охота. На Ботайском поселении помимо костей лошади обнаружены костные остатки таких животных, как тур, бизон, лось, сайгак, медведь, волк, лисица, бобр, сурок, заяц, кабан, джейран и собака [4]. Аналогичная картина наблюдается на значительно более древней неолитической стоянке Тендексор в Северном Прикаспии, датируемой VII тысячелетием до н. э. Здесь так же, как и на Ботае, кости диких животных соседствуют с костями лошадей [10]. Таким образом, в степной зоне охота на диких лошадей (тарпанов) была известна с глубокой древности.

Исходя из имеющихся данных, закономерным представляется вывод о том, что экономической основой успешного и длительно функционировавшего хозяйства традиционной ботайской культуры была охота на диких лошадей. Об этом свидетельствует и набор каменных орудий: разнообразные копья, стрелы и разделочные ножи при полном отсутствии серпов и косарей. Два последних типа инструментов необходимы при стойловом содержании животных. Ведь ограничиться круглогодичным пастбищным содержанием табунов лошадей в открытой степи в соседстве с табунами тарпанов коневодам, серьезно занимавшимся доместикацией животных, было бы просто невозможно. Поэтому намного более рациональным объяснением основы жизни ботайцев представляется использование знаний о маршрутах перекочевок табунов диких лошадей и местах их водопоев. И тут важное значение имело местоположение поселения Ботай — на высоком, обрывистом берегу реки Иман-Бурлук. А рядом с поселением находится лощина, удобная для подхода к воде.

Итак, повторю: наиболее логичен вывод об особом типе охоты на тарпанов, которая и была основой успешного жизнеобеспечения ботайской культуры, сохранявшей глубинные традиции присваивающего хозяйства. Признание данной гипотезы позволяет более объективно отнестись к материалам, полученным авторами статьи в Scienсe при анализе геномов животных. Да, действительно определено генетическое сходство лошадей, пасшихся на Ботае, и лошади Пржевальского, чей ареал охватывал данную территорию. Но если не достоверны сведения об успешной доместикации энеолитических лошадей, то несостоятелен и единственный аргумент для признания лошади Пржевальского их одичавшей формой по аналогии с американскими мустангами. Здесь весьма важно отметить, что мустанги были повторно приручены индейцами Северной Америки. И это вполне естественно для одичавших форм лошадей. А вот приручить лошадь Пржевальского не удалось. Никому и никогда.

Работа выполнена при поддержке Россйского научного фонда, проект № 18-18-00137.

Литература

1. Gaunitz Ch., Fages A., Hanghøj K. et al. Ancient genomes revisit the ancestry of domestic and Przewalski’s horses // Science. 2018; 360(6384). DOI: 10.1126/science.aao3297.

2. Зайберт В. Ф. Сложение энеолитической ботайской культуры в Урало-Иртышском междуречье. Использование методов естественных и точных наук при изучении древней истории Западной Сибири. Барнаул, 1983.

3. Зайберт В. Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Петропавловск, 1993.

4. Зайберт В. Ф. Ботайская культура. Алматы, 2009.

5. Агапов С. А., Васильев И. Б., Пестрикова В. И. Хвалынский энеолитический могильник. Саратов, 1990.

6. Brown D., Anthony D. Bit Wear, Horseback Riding and the Botai Site in Kazakstan // Journal of Archaeological Science. 1998; 25.

7. Outram A., Stear N., Bendrey R. et al. The Earliest Horse Harnessing and Milking // Science. 2009; 323(5919). DOI: 10.1126/science.1168594.

8. Kosintsev P., Kuznetsov P. Comment on «The Earliest Horse Harnessing and Milking» // Tyragetia. 2013. VII (XXII); 1.

9. Мосин В. С., Епимахов А. В., Выборнов А. А., Королев А. И. Хронология энеолита и эпохи ранней бронзы в Уральском регионе // Археология, этнография и антропология Евразии. 2014; 4(60).

10. Vybornov A., Kulkova M., Kosintsev P., Philippsen B. Diet and chronology of the neolithic cultures in the low Povolzhye // Radiocarbon & Diet-2. Aarhus. 2017.

* Орнаментиры — инструменты для нанесения декора.

** Ямная культура — археологическая культура позднего медного — раннего бронзового веков (3600–2300 лет до н. э.), развившаяся на территории от Южного Приуралья на востоке до Дуная на западе, от Предкавказья на юге до Среднего Поволжья на севере.

*** Афанасьевская культура — южносибирская археологическая культура бронзового века (3–2-е тысячелетия до н. э.).

Рис. 1. Графическое изображение трех возможных сценариев происхождения и родственных связей лошади Пржевальского