Просветительство и загадка современной науки — 2

Геннадий Горелик

«Троицкий вариант» №17(286), 27 августа 2019 года

Окончание. Начало см. в ТрВ-Наука №283 от 16.07.2019 и №285 от 13.08.2019.

Отклики в Сети на первую половину статьи [1] начались со слов, сказанных в 1948 году знаменитым философом науки Карлом Поппером: «...в определенном смысле наука, как и религия, создает мифы... [Но мифы науки] изменяются в направлении создания всё лучшего и лучшего описания мира — разных вещей, которые мы можем наблюдать» [2].

Уверен, что физики, упоминаемые в статье, не назвали бы чтимые ими научные теории мифами, так как стремились к истине объективной, проверяемой экспериментом и логикой, но не к «абсолютной и полной» (о которой знают лишь философы). А религиозные мифы принципиально субъективны, точнее, интерсубъективны — разделяются лишь единоверцами и говорят о мире лишь языком образов.

В жизни мира, помимо наблюдаемых вещей и представлений о них, участвуют также представления людей о самих себе, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Первая совокупность представлений — естествознание, вторая — человековедение, и эти принципиально разные сферы по-разному пересекаются в сознании разных людей.

Различны также способы мышления и лексиконы физика, историка физики и философа науки. Физик «делает науку» — исследует устройство окружающего мира; историк «подглядывает», пытаясь понять, КАК это делается; а философ строит систему понятий, чтобы объяснить, как надо делать и как надо подглядывать.

Философ Поппер как-то признался, что ничего интересного не узнал из бесед с Эйнштейном, поскольку тот предпочитал выражаться в религиозных понятиях. Неужели?

Эйнштейн и Бор о взаимодействии веры и разума

Выдающиеся физики, как правило, заняты наукой, помалкивая о своей вере или о своем неверии. Исключение составляет Эйнштейн, которому не нужны были никакие церкви, каноны и ритуалы. Он не раз высказывался в том духе, что мораль невыводима из науки, но совершенно необходима для научного познания. И высоко ценил Давида Юма, который еще в XVIII веке заметил, что этика не выводится из объективного опытного знания.

В начале XX века наблюдение Юма лаконично и «чисто грамматически» доказал великий математик Анри Пуанкаре: из утверждения в изъявительном наклонении невозможно логически вывести утверждение в повелительном. Но об источнике этики ни философ-скептик, ни математик-конвенционалист ничего определенного не сказали. Это сделал физик Эйнштейн в выступлениях 1939 и 1941 годов, соединенных в статье «Наука и религия» (и не вошедших в советский четырехтомник Эйнштейна). Ключевые его мысли таковы:

«Науку могут творить лишь те, кто охвачен стремлением к истине и к пониманию. Но само по себе знание о том, что СУЩЕСТВУЕТ, не открывает дверь к тому, что ДОЛЖНО БЫТЬ целью наших устремлений. В здоровом обществе все устремления определяются мощными традициями, которые возникают не в результате доказательств, а как откровения, посредством мощных личностей. Традиции эти живут без необходимости оправдывать свое существование, а их укоренение в эмоциональной жизни человека — важнейшая функция религии. Высшие принципы для наших устремлений дает еврейско-христианская религиозная традиция.

Если же извлечь эти устремления из религиозных форм и посмотреть на их чисто человеческую сторону, их можно выразить, вероятно, так: свободное и ответственное развитие личности, дающее возможность свободно и радостно ставить свои силы на служение всему человечеству. При этом нет места для обожествления нации, класса, тем более какого-то человека. Разве все мы не дети одного отца, как говорят на языке религии? Даже обожествление человечества как абстрактной всеобщности было бы не в духе этого идеала. Только личности дается душа. И высокое предназначение личности состоит в том, чтобы служить, а не властвовать. Если смотреть на суть, а не на форму, эти слова можно считать выражением фундаментальных принципов демократии. Истинный демократ так же не может боготворить свою нацию, как и человек религиозный в нашем понимании этого слова».

Если такие замечательные устремления можно извлечь из религиозных форм, то они могут жить и вне таких форм — у атеистов. Таким был, например, друг Эйнштейна Морис Соловин, который пытался отвадить его от религиозной фразеологии. Моральные цели и ценности живут внутри культурной традиции, которая передается от родителей к детям, от писателей к читателям, от музыкантов к слушателям, из поколения в поколение. Но когда эти цели кто-то провозгласил впервые, это, по мнению Эйнштейна, могло быть сделано лишь на религиозном языке, в виде откровения (т. е. великого открытия, изобретения).

Истоки своего религиозного чувства Эйнштейн видел «во многих псалмах Давида и в некоторых книгах библейских пророков», однако «как человек, принимающий причинность очень серьезно» он заявлял, что верит в Бога, который «являет себя в гармонии всего сущего», но не «занимается поступками и судьбами людей». Он признавал, что идею личностного Бога невозможно опровергнуть наукой, но выражал надежду, что «учителя религии» сами откажутся от этой идеи, «облагородив и углубив» религиозное учение научным знанием.

Великий физик как будто забыл, что приобщился к библейской традиции в детстве самым обычным образом. Выросший в совершенно нерелигиозной семье, под влиянием частного учителя он, по его словам, «пришел к глубокой религиозности», за которой в 12 лет последовало «прямо-таки фанатическое свободомыслие». Стало быть, опыт глубокой религиозности не помешал — или даже помог — свободомыслию?

Причинность была в центре дискуссий Эйнштейна и Бора о будущем квантовой теории. Эйнштейн первым использовал вероятность как фундаментальное понятие в физической теории, но свою «серьезно-причинную» позицию выражал несерьезным неверием в то, что «Бог играет в кости». На это Бор серьезно отвечал, «что еще древние мыслители призывали к большой осторожности в описании Провидения на обыденном языке».

О возможностях языка, начиная с языка физики, Бор размышлял больше других великих изобретателей новых слов науки. И у него можно найти ответ на желание Эйнштейна «облагородить и углубить» религиозную веру научным знанием:

«Язык религии гораздо ближе к поэзии, чем к науке. Люди слишком склонны думать, что наука изучает объективные факты, поэзия пробуждает субъективные чувства, а религия, раз она говорит об объективной истине, должна подчиняться научным критериям истинности. Такое разделение на объективную и субъективную стороны мира кажется мне слишком насильственным. Религии всех эпох говорят образами, символами и парадоксами, видимо, потому, что просто не существует никаких других возможностей охватить ту реальность, которая имеется в виду. Но отсюда вовсе не следует, что эта реальность не подлинная».

Подлинная реальность, о которой сказал Бор, — это реальность религиозного чувства, которое, как и другие чувства — музыкальное, поэтическое, — присуще людям в разной мере. И чувства — мощный ресурс творчества.

Следуя Эйнштейну, Бору и Нидэму, можно сказать, что современная наука — это результат взаимодействия субъективной реальности библейского гуманизма с объективной реальностью Природы.

А что же делать гуманистам индийским и китайским, незнакомым с Библейской традицией? Для них Бор продолжил свою мысль:

«То, что разные религии выражают свое содержание в совершенно различных формах, не может служить возражением против действительного ядра религии. На эти различные формы можно смотреть как на взаимно дополнительные описания, которые, хотя и исключают друг друга, нужны, чтобы передать богатые возможности, вытекающие из отношений человека с полнотой всего сущего».

На опыте квантовой физики Бор осознал, что взаимоисключающие представления могут не противоречить друг другу, а дополнять друг друга, что и сформулировал в своем принципе дополнительности в 1927 году. К тому же году относится и вышеприведенное его высказывание, расширяющее идею дополнительности на гуманитарную сферу.

В библейской традиции каждый человек имеет Богом данное право на творческую свободу и соучастие в истории мира, созданного ради него. Столь высокое право дано человеку, чтобы осваивать этот мир, познавая его, и подразумевает признание того же самого права за своим ближним. Потому что, словами Эйнштейна, «все мы — дети одного Отца».

Шагну через поколение и покажу разнообразие религиозных чувств физиков на примере Андрея Сахарова и Фримена Дайсона.

Во что верил Андрей Сахаров?

В своих «Воспоминаниях» Сахаров рассказал, как он, приобщенный к православию мамой и бабушкой, «лет в 13... перестал молиться и в церкви бывал очень редко, уже как неверующий». При этом свою зрелую позицию лаконично изложил так:

«Я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные Церкви (особенно те, которые сильно сращены с государством или отличаются, главным образом, обрядовостью или фанатизмом и нетерпимостью). В то же время я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной "теплоты", лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным».

Чуть подробней он выразился в дневнике:

«Для меня Бог — не управляющий миром, не творец мира или его законов, а гарант смысла бытия — смысла вопреки видимому бессмыслию. Диалог с Богом — молитва, главное во всех религиях — в прямом смысле для меня, по-видимому, невозможен. В личное бессмертие я не верю, хотя, конечно, возможно 100 лет превратить в 100 000 или 100 000 000 лет. Но в кратком мгновении жизни и общения отражается бесконечность!»

В дневнике не разъясняют себе смысл каждого слова, но и тут Сахаров стремился к точности, написав: «...в прямом смысле... по-видимому...» Возможно, сравнил свои детские чувства во время молитвы и моменты духовного подъема в зрелые годы.

Он считал «религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же, как и атеизм» и знал, что «люди находят моральные и душевные силы и в религии, а также и не будучи верующими». В его близком окружении преобладали атеисты: отец, любимый учитель, обе жены, большинство друзей и коллег. А среди правозащитников рядом с Сахаровым теистов и атеистов было примерно поровну.

В 1981 году, во второй год ссылки Сахарова, правозащитники подготовили сборник к его 60-летию. И там есть такие слова православного священника Сергея Желудкова:

«Андрею Дмитриевичу не повредит, если я здесь признаюсь, что подсмотрел у него некоторые черты личной святости. Всякий раз я уходил от него глубоко взволнованный впечатлениями от обаяния его личности. Не постесняюсь сказать, что это были религиозные впечатления. Андрей Дмитриевич не принадлежит ни к какой из христианских церквей. Но он — величайший представитель единой всечеловеческой Церкви людей доброй совести и воли».

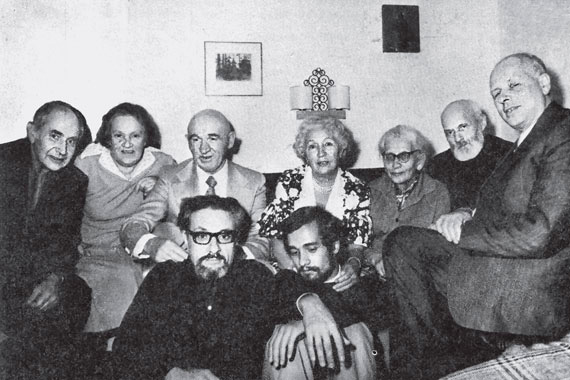

Нижний ряд: Александр Подрабинек и Генрих Алтунян.

Фото с сайта memo.ru

Священник с изумленным восхищением видел и других праведных атеистов, одному из которых — астрофизику Крониду Любарскому — посвятил свою работу «Церковь доброй воли, или Христианство для всех».

Сахаров не старался воплотить свое религиозное чувство в какую-то теологию, но объяснял журналисту: «В общем, я к религиозным вопросам, к религиозным исканиям других людей отношусь очень серьезно. Я не склонен считать их глупостью, невежеством, заблуждением. Это очень серьезная часть человеческого сознания».

В свое (советское) время Сахаров защищал права верующих, считая это частью общей свободы убеждений, но предвидел совсем иное направление правозащиты в иных обстоятельствах: «Если бы я жил в клерикальном государстве, я, наверное, выступал бы в защиту атеизма и преследуемых иноверцев и еретиков».

Верующие в атеистическом государстве и неверующие в клерикальном — еретики в глазах подавляющего большинства подданных. В глазах же историка науки всех еретиков объединяет способность к подлинно свободному мышлению, а только такой человек может изобрести нечто совсем новое — в частности, сказать новое слово в науке.

В сентябре 1989 года, выступая перед французскими физиками на тему «Наука и свобода», Андрей Сахаров поделился своими еретически-свободными мыслями и чувствами о науке. Подводя итог веку, пережившему мировые войны, геноциды и невиданный террор, главной он назвал иную характеристику: «Это век науки, ее величайшего рывка вперед». А поясняя цели науки, тоже начал с главного: «...Наука как самоцель, отражение великого стремления человеческого разума к познанию, одна из тех областей человеческой деятельности, которая оправдывает само существование человека на земле».

Оправдывает перед кем? В чьих глазах? Не перед тем ли источником смысла и духовной теплоты, лежащим «вне материи и ее законов», без которого Сахаров не мог «представить себе Вселенную и человеческую жизнь»?

Он не назвал этот нематериальный источник «Богом», вероятно, потому, что и за пределами физики взыскательно относился к понятиям, учитывая, что в советском языке слово «бог» подразумевало прежде всего магические ритуалы, нацеленные на получение земных и неземных благ.

В том же выступлении «Наука и свобода» Сахаров дал еретический прогноз:

«[В прошлые века] казалось, что религиозное мышление и научное мышление противопоставляются друг другу, как бы взаимно друг друга исключают. Это противопоставление было исторически оправданным, оно отражало определенный период развития общества. Но я думаю, что оно все-таки имеет какое-то глубокое синтетическое разрешение на следующем этапе развития человеческого сознания. Мое глубокое ощущение (даже не убеждение — слово «убеждение» тут, наверно, неправильно) — существования в природе какого-то внутреннего смысла, в природе в целом. Я говорю тут о вещах интимных, глубоких, но когда речь идет о подведении итогов и о том, что ты хочешь передать людям, то говорить об этом тоже необходимо. И это ощущение, может быть, больше всего питается той картиной мира, которая открылась перед людьми в XX веке».

А что думает о религии и науке Фримен Дайсон?

Исследуя жизненный путь Андрея Сахарова, я мысленно искал подобных ему по обе стороны железного занавеса. Искал подобие по духу — по готовности быть еретиком, подчиняясь лишь разуму и совести, но сохраняя широту взгляда и уважая инакомыслие. Подсказку я нашел в «Воспоминаниях» Сахарова, который в 1979 году написал рецензию на книгу воспоминаний «знаменитого американского физика-теоретика» Фримена Дайсона.

В 2005 году я впервые послал Дайсону «емелю» с вопросом о его коллегах — участниках американского ядерного проекта. Он сразу же ответил, и еще не раз получал я от него лаконичные, но содержательные комментарии. Особенно меня порадовало его согласие с моим «библейским» ответом на вопрос Нидэма — о загадочном евроцентризме современной физики. «Особенно», потому что в одной своей статье он назвал себя неверующим:

«Я — христианин практикующий, но не верующий. Для меня поклоняться Богу значит признавать, что мышление и интеллект так вплетены в ткань нашей Вселенной, что это превосходит наше понимание».

Сравнивая свое восприятие религии с сахаровским, он пояснил:

«Для меня религия — это принадлежность к некоторому сообществу людей. Мы — социальные животные, и церковь — это современная версия пещеры с очагом, вокруг которого наши предки сидели и рассказывали истории. А для Сахарова религия — это личное дело, исходящее изнутри ощущение смысла жизни. Мы оба отвергаем любую официальную догму, которая говорит нам, во что мы должны верить».

В 2000 году Дайсона наградили Темплтоновской премией за прогресс в религии. На это он сказал, что с изумлением видит себя среди лауреатов предыдущих лет — святых людей и теологов, не принадлежа ни к тем, ни к другим. И так суммировал свой взгляд:

«Наука и религия — два окна, через которые люди смотрят, пытаясь понять большую Вселенную снаружи, пытаясь понять, почему мы здесь. Эти два окна дают разные виды, но смотрят на одну и ту же вселенную. Оба вида односторонние, ни один не полон. Оба упускают существенные черты реального мира. И оба достойны уважения. Как говорила старая швейцарская няня, помогавшая ухаживать за нашими детьми, "некоторые люди любят ходить в церковь, а некоторые любят черешню"».

Вряд ли случайно, что со следующего года Темплтоновская премия получила новое название: «...за прогресс в исследовании или раскрытии духовных реалий».

Один мой знакомый, работающий в крупном физическом институте США, считает, что всякий неглупый человек, прочитав несколько «правильных» книг, непременно признает бытие Божье. С почтением относясь к Дайсону, он был убежден, что тот верующий. Я так не думал и предложил этому моему знакомому самому придумать вопрос, ответ на который разрешил бы наш спор. Вопрос он сформулировал так: «Обсуждая с научными друзьями взгляды выдающихся физиков на религию, мы разошлись во мнениях: верите ли вы, что Бог любит человечество (независимо от того, как вы понимаете глагол "любить")?» Дайсон ответил коротко и ясно: «Ответ на ваш вопрос — нет. Для меня религия не имеет ничего общего с верой».

В интервью 2018 года этот «неверующий христианин» добавил несколько мыслей о пещерном начале человеческой истории и стремительном ее развитии в наш век. На вопрос, может ли одна наука справиться с тайнами мира, Дайсон ответил:

«У нас есть всевозможные источники знаний: литература, история, искусство, архитектура, все части человеческой культуры, которые нам нужны, чтобы найти свое место во Вселенной. <...> Важна, конечно, и религия, которая гораздо глубже укоренена в нашей культуре, чем наука. <...> Важным изобретением для человека стали бабушки и дедушки. Они стали началом культуры, когда, сидя у пещерного огня, бабушки пели песни для детей, а родители отправлялись на охоту. Совместная жизнь трех поколений сделала нас такими, какие мы есть».

С тех пещерных времен и поныне бабушкины песни и дедушкины сказки начинают приобщать детей к культурной традиции.

Важнейшим свойством нашего мира Дайсон называет разнообразие, которым он любуется и без которого, пишет он, «не может быть никакой свободы». Человеческое разнообразие вовсе не мешает ему верить, что люди имеют единое происхождение, образуют одно всеобщее братство, что им предстоит осознать общность своей судьбы и что никакая одна церковь и никакая одна наука не может объяснить все это. Дайсону чужда самодовольная самоуверенность фундаменталистов, как религиозных, так и научных. Тем и другим, пишет он, не хватает христианских добродетелей доброжелательности и смирения.

Тут он мог бы напомнить, что изобретательная смелость величайших физиков-еретиков сочеталась с их личным смирением. Галилей писал, что «лишь открыл путь и способы исследования, которыми воспользуются умы более проницательные», чем у него, и проникнут в более удаленные области природных явлений. Ньютон казался себе «ребенком, нашедшим пару камешков покрасивее на берегу моря нераскрытых истин». Эйнштейн говорил о смиренном изумлении перед чудом познаваемости мира.

И смелая свобода мысли, и личное смирение уходят корнями в библейское представление о человеке. Верующего Сахарова и неверующего Дайсона объединял библейский гуманизм.

В 2014 году Дайсон, выразив полное согласие с моим ответом на вопрос Нидэма, добавил: «Поскольку я происхожу из Англии, я думаю о Майкле Фарадее как о еще одном примере ученого с глубокой верой в библейскую религию. Он был необычен лишь в том, что принадлежал к маленькой независимой секте безо всяких аристократических связей».

Это добавление очень мне понравилось и потому, что его сделал неверующий, и потому, что по научному вкладу Фарадея вполне можно включить в число величайших физиков-изобретателей рядом с Максвеллом. И Максвелл, высоко ценивший его, наверняка подвинулся бы. Изобретательный, но математически не образованный физик-самоучка Фарадей не только сделал великие экспериментальные открытия. Он «нащупал» необходимость нового фундаментального понятия (впервые за полтора века после Ньютона!) и придумал «самодельный» язык для описания электромагнитных явлений. Опираясь на это, Максвелл сделал свое великое дело — ввел понятие «электромагнитное поле» и разработал его теорию. Так что восхищение атеиста Больцмана: «Не Бог ли эти знаки начертал?..» — по сути, относится к обоим теистам — Фарадею и Максвеллу.

Глубоко верующие библейские гуманисты иногда называют свою веру даром Божьим. А глубоко неверующие могут со смиренной улыбкой предположить, что их неверие — это трудное поручение библейского Бога напоминать верующим и неверующим о неотъемлемом праве личности на свободу мысли, на свободу познания.

Понятия «дар» и «поручение» связал поэт Евгений Баратынский: «Дарование есть поручение. Должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия, а главное из них — унылость».

Не только выдающиеся лирики, но и физики, атеисты и теисты, свободно и настойчиво реализуя свои дарования, исполняли каждый свое поручение, не унывая от неизбежных трудностей.

Право на свободу в науке и за ее пределами

Вера в неотъемлемое право на свободу оказалась плодотворной не только в науке. Она же стала опорой стремительного экономического развития Европы благодаря изобретательной свободе в предпринимательстве и в социально-политической мысли. Промышленная революция началась без прямой помощи науки, которая реально включилась в экономику лишь в 1830-х годах с изобретения телеграфа. Но огромным было духовное воздействие триумфа физики Ньютона. Для образованных европейцев способность понять устройство Солнечной системы доказывала божественную дееспособность человека, вдохновляя на собственную активность.

Лидировала в промышленной революции Англия. Поэтому не удивительно, что там изобрели и новую социально-политическую систему. Близость этого изобретения к науке тоже не так уж удивительна, если знать, что изобретатель, Джон Локк, близко общался с Ньютоном, восхищался им и разделял его еретически свободный дух.

Не только Эйнштейн видел общность корней современной науки и «истинной демократии» в библейской религиозной традиции. Так думал и Локк, когда излагал свое изобретение в трактате «О гражданском правлении» (1689), где обильно цитировал Библию, обсуждая смысл еврейских и греческих слов; сотни раз, и не всуе, поминал Бога, Адама и других библейских персонажей, вовлеченных в правовые ситуации. Локк, впрочем, лишь три раза помянул democracy, а слово liberty (свобода) в его трактате встречается больше ста раз.

Слово «демократия» и я бы оставил для древней истории, учитывая печальный конец греческих демократий, осмысленный великими греками Платоном и Аристотелем, опыт «стран народной демократии» и судьбу «демократии» в послесоветской России. То, что ныне демократиями называют — для краткости — страны наиболее развитые научно-технически и экономически, мешает видеть принципиальное значение социально-политического изобретения, сделанного Джоном Локком в XVII веке. Он изобрел разделение властей как главный принцип общественного уклада, основанного на неотъемлемых правах личности, начиная с права на частную собственность. Свобода — это, можно сказать, частная собственность человека на свою жизнь, на свой выбор жизненного пути. А разделение властей — взаимный контроль и ограничение полномочий разных ветвей власти — надежный инструмент защиты прав и свобод личности. Конкретная форма разделения властей развивалась вместе с обществом, и к трем традиционным ветвям — законодательной, исполнительной и судебной — в XX веке добавилась информационная. Однако сам принцип действует с XVII века, и чем успешнее он действует в стране, тем лучше в ней условия для развития науки и технологий.

Библейское представление о свободе человека предполагает ее ограничение свободой другого человека. В межличностных отношениях ограничение это основано на осознанном братстве и равенстве людей в глазах библейского Бога и на Его моральных заповедях, прежде всего на заповеди любви к ближнему. Жизнь общества, однако, упорядочивается не самими по себе моральными чувствами, а юридическими законами. Принцип разделения властей обеспечивает эффективный механизм принятия и применения законов. Верховенство права в жизни общества, объяснял Локк, исключает абсолютную монархию, — и объяснял, опираясь на Библию с ее мощным антимонархическим зарядом (в истории первого царя Израиля — Саула — и в историях многих царей, неугодных Богу).

Новый общественный уклад, изобретенный Локком вслед за изобретением современной науки, можно назвать свободовластием, противопоставляя его и самовластию, и народовластию (русский перевод слова «демократия»). Такое устройство общества защищает большинство от самовластья правителей и защищает меньшинство новаторов-изобретателей-предпринимателей от подавляющего большинства, далеко не сразу понимающего, что только новые изобретения делают жизнь богаче, интереснее и веселее.

Изобретателя системы свободовластия Локка обычно именуют философом, но карьеру свою он начал в физической лаборатории, поэтому мог оценить достижения Ньютона. Так что библейская вера — предпосылка новой, современной, науки — помогла изобрести и новое устройство общества, основанное на свободе. И Томас Джефферсон, один из главных создателей государства, впервые воплотившего это изобретение, не зря к величайшим людям в мировой истории причислял Ньютона и Локка.

Английское изобретение реализовалось в Америке с помощью истории с географией. В XVII веке отправиться за океан в неизвестность могли решиться только люди гораздо более свободолюбивые, смелые и склонные отвечать за свою жизнь, чем средние обитатели их биографических родин. И только люди, выросшие в таких традициях, могли в 1776 году принять «Декларацию [независимости] тринадцати соединенных Государств Америки», которая начинается фразой:

«Мы считаем самоочевидными истинами то, что все люди созданы равными, что они наделены их Создателем определенными неотъемлемыми Правами, среди них — права на Жизнь, Свободу и стремление к Счастью; чтобы обеспечить эти права, учреждаются Правительства, справедливая власть которых основана на согласии управляемых, что, если форма правительства становится гибельной для цели самого своего существования, народ имеет право изменить или отменить ее, учредить новое правительство, основанное на этих принципах, и установить власть в такой форме, какая, по его мнению, лучше обеспечит его безопасность и благоденствие...»

В черновом варианте этого текста Томас Джефферсон применил формулировку: «Мы считаем священной и неоспоримой истиной...» Бенджамин Франклин, однако, предложил сказать проще: «Мы считаем самоочевидной истиной...», что и было принято отцами-основателями. Физик и государственный деятель Франклин доверял своим очам и разуму так же, как Галилей и Ньютон. Религиозные представления отцов-основателей были разными, но все эти люди были библейскими теистами. Они, мятежники в глазах британского короля, мыслили самостоятельно и в политике, и в религии. Джефферсон, в частности, задолго до Льва Толстого составил «сводное Евангелие», опустив все упоминания о чудесах. Благодаря единоверцам Джефферсона и Франклина общекультурная роль Библии впервые закрепилась в основном законе страны. И та же библейская вера в свободу человека подвигла их отделить церковь от мирской власти государства.

До того как Бенджамин Франклин стал первопроходцем в делах государственной важности, он был первым в не менее важных делах. Первый выдающийся физик в Америке и автор первого практического изобретения, основанного на чисто научных исследованиях, — молниеотвода, он также стал первым американцем, избранным в Российскую академию наук.

* * *

На этом закончу пересказ средней части моей большой беседы с Дмитрием Борисовичем Зиминым о науке, судьбе цивилизации и просветительстве, а завершение беседы, посвященное целиком просветительству, см. в ТрВ-Наука №283 начиная со слов Зимина после знака «<...>»:

«Главное, что новый общественный уклад, который вы назвали свободовластием, резко увеличил возможности новаторов во всех сферах жизни, возможности активно-изобретательному человеку найти применение своим способностям, реализоваться. Как показывает история, именно этот творческий человеческий ресурс, а не полезные ископаемые — главный источник благосостояния страны...»

1. ТрВ-Наука №285 от 13.08.2019.

2. Здесь и далее цитаты выделены курсивом.

-

Ученый остается ученым только в области своей компетентности. За пределами этой области его суждения значат не более чем мнение любой посредственности. А единственное, что он может констатировать там, как ученый, так это лишь степень собственной или, при отсутствии последовательных обоснований у оппонента, его неосведомленности.

-

Можно как угодно благоговеть перед величием природы, перед яркостью лучших достижений человеческого духа - но это еще не религия и не вера. Религия - это когда бородатая братия лезет в школу, вопя: "За шесть дней! Из ребра! Нет власти, аще не от Бога!" Религия - когда бородатые моджахеды несут бомбы под бурнусами; религия - когда учебник Вертьянова "Православная биология" получает одобрение минобраза. Вот когда они нас возьмут окончательно в оборот, когда станем православным аналогом Сомали, только еще более гадким - тогда кто-то подумает: а не напраснно ли он прогибался перед этой публикой?

Я не могу протестовать и не протестую против внутренней свободы каждого - до той поры, пока она не оборачивается моей несвободой. А к этому у нас и идёт. Или же нас ведут.

-

Как верно Вы все подметили! Особенно про образование! Но разве "организованная" наука, по крайней мере в России, не есть инструмент подавления инакомыслия (как выразился кто-то из философов, пока не "вымрут" представители научной школы, к которой каждый должен себя отнести), инструмент непропускания вперед конкурентов, и т.д.? На организационном уровне наука и религия сопоставимы. В статье речь не об этом, а о трудном пути понимания, зачем все это... На ценностно-смысловом уровне человеческой жизни наука и религия действительно дополняют друг друга: взгляд из разных окошек. А ещё статья особенно полезна как раз в споре с теми, кто тащит религию в школу, прибегая к примерам упомянутых здесь ученых как не отрицающим религиозность ученого. Очень хорошо показано, что рассуждать о взаимоотношениях религии и науки это ещё не означает быть религиозным, а поддерживать какие-то традиции и ритуалы ещё не значит верить. Может быть это просто так - зайти к близким "в пещеру", чтобы после ритуала рассказать им своих новых научных размышлениях? Это и для меня очень больной вопрос в отношениях с близкими. Что ответить дочери, которая в семье мужа приобщилась к церкви и приветствует словами "Христос воскресе", если я в это не верю? Долго ответы были такие, что теперь она не знает, о чем со мной можно говорить... Разные миры, но они как-то должны соприкасаться. И лучше без войн...

А во второй дальше половины продвинуться так и не смог, хотя несколько раз пытался. Это что-то вроде шпаргалки, которую нерадивый студент судорожно наскреб себе в последнюю перед экзаменом ночь из первых попашихся книжек. Ну, местами просто бред какой-то бессвязный.

_200.jpg)