Был такой фонд — «Династия»

Михаил Фейгельман, Галина Цирлина, Ольга Гармаш

«Троицкий вариант» №12(281), 18 июня 2019 года

Сбор средств на продолжение проекта «Корпус экспертов»

На протяжении 13 лет (с 2002 года и до вынужденного закрытия) фонд «Династия» осуществлял нестандартную программу по поддержке российской научной молодежи, работающей в области теоретической физики. Выбор такой специализации был, вероятно, связан с традиционно высокой концентрацией интеллекта в рядах ее представителей — в ключевом лозунге фонда это для наглядности именовалось «мозгами». Кроме того, фонд справедливо рассматривал теоретическую физику как одно из сильнейших направлений российской науки и полагал, что оставшиеся в России теоретики смогут обеспечить адекватную экспертизу заявок. Программа включала четыре ежегодных конкурса: для докторов наук (ДН), для кандидатов наук (КН), для аспирантов и молодых ученых без степени, для студентов старших курсов.

Риск неточного выбора победителей, конечно же, возрастал в этом списке конкурсов сверху вниз, по мере уменьшения «задела» (прежде всего, публикационного). Под риском мы имеем в виду, прежде всего, уход стипендиата из интеллектуальной или творческой сферы деятельности на любом из жизненных этапов, а вовсе не уход из теоретической физики как таковой, тем более что границы этой специализации рассматривались в ходе конкурсов очень широко.

Мы давно собирали сведения о профессиональной деятельности бывших стипендиатов «Династии» в базе инициативного проекта «Корпус экспертов» (КЭ) [1], по мере сил следили за их успехами. Сейчас, спустя четыре года после закрытия «Династии» (в июле 2015) и три года после завершения выплат последних стипендий, уместно подвести некий промежуточный итог. Использовались сведения с сайтов [2, 3], в представленной на них информации есть совсем небольшие расхождения, не влияющие на определение общего числа стипендиатов: 1118 человек, поддержанных фондом от одного до восьми раз (последовательно в разных номинациях и с учетом продления стипендий после годовых отчетов).

Успехи стипендиатов — докторов и кандидатов наук

В выборке стипендиатов фактически представлены все ныне действующие «допенсионные» научные поколения. Нередки случаи, когда старшие представители выборки выступают в качестве научных руководителей младших ее представителей. Нам кажется, что это вполне представительный «срез» профильного научного сообщества. Ежегодно обновляя в базе КЭ данные Web of Science (WoS) о публикациях, мы узнаем (по указанию аффилиаций в статьях) о перемещениях в пространстве и смене мест работы бывших лауреатов. Эта информация часто дополняется сведениями с сайтов университетов, институтов и компаний, а также из социальных сетей разного уровня.

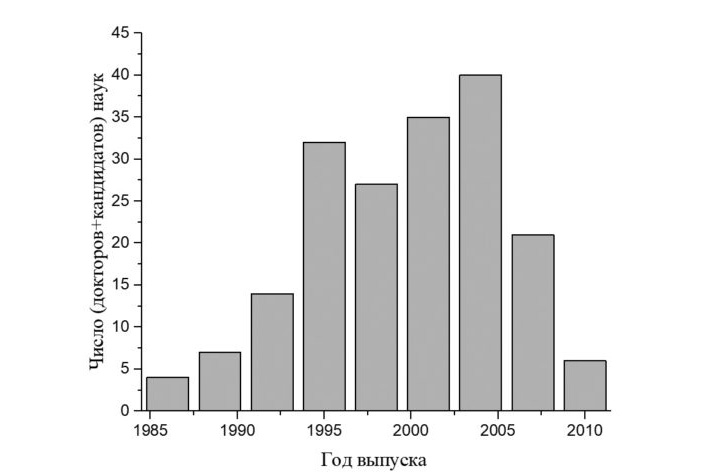

В первой части нашего инициативного исследования рассматривается группа ДН+КН, конкурсная оценка в которой могла реально основываться на уже неединичных публикациях. В этой группе 186 человек, возраст которых сейчас (по открытым данным, найденным для подавляющего большинства) составляет от ~57 до ~30 лет (на рис. 1 распределение по году окончания вуза). В обсуждаемой группе 32 человека получали гранты «Династии» сначала как аспиранты, 21 — сначала как студенты и затем как аспиранты, и уже после этого они стали обладателями кандидатских и докторских стипендий. Остальные — более 70% — получили поддержку «Династии» уже после того, как преодолели некоторые научно-квалификационные барьеры (54 человека из 186 поддерживались впервые как доктора наук). Типичный период поддержки ДН составлял 2−3 года, КН — 3−4 года. Шестеро докторов наук и 25 кандидатов наук получали стипендию всего один год, многие — потому что она была присуждена незадолго до вынужденного прекращения работы фонда.

143 человека (77%) бывших стипендиатов «Династии», ДН и КН, входят в списки цитирования [4] 1 — эта цифра представляется фантастически высокой. Для сравнения: самая высокая среди всех институтов РАН доля сотрудников, преодолевших такие же пороги по цитированию, известна нам для ИТФ им. Ландау — 62%, с большим отрывом от всех остальных российских институтов. Следует также учесть, что в указанные 62% входят маститые ученые самой старшей возрастной группы, и аналогичные примеры в анализируемой выборке отсутствуют. По нашим оценкам, для ряда физических институтов, вошедших по итогам проведенной ФАНО «оценки результативности» в 2018 году в так называемую первую категорию, обсуждаемый показатель заведомо ниже 20%. Вероятно, активно работающие бывшие стипендиаты «Династии» имели поддержку для исследований из других источников, в том числе в ряде случаев какие-то государственные гранты для «молодых ученых». Но в этом отношении они находились в равном положении с остальными научными работниками того же возраста.

Распределение специализаций в группе ДН+КН (табл. 1) в первом приближении соответствует типичному для теоретической физики в России, еще не затронутой «конъюнктурой научного рынка». Далеко не все диссертации в рассматриваемой группе были защищены по ваковской специальности «теоретическая физика». Химфизика как таковая практически отсутствует, хотя ее признаки встречаются в деятельности по атомной физике и квантовой оптике.

| Физика конденсированного состояния | 66 |

| Физика высоких энергий и (в меньшей степени) ядерная физика | 32 |

| Астрофизика и физика магнитосферы | 28 |

| Атомная физика | 16 |

| Математическая физика (в основном нелинейная динамика) | 14 |

| Физика плазмы | 10 |

| Прикладная физика | 9 |

| Квантовая оптика | 8 |

| Механика (в основном гидродинамика) | 3 |

Один из бывших стипендиатов безвременно скончался, оставив яркий след в науке. Еще один выбыл из нашей реальности: сменил имя, получил религиозное образование и публикуется теперь в православных журналах. Ниже рассматривается выборка из 184 ныне действующих человек, 14 из них дамы.

При первичном разборе группы ДН+КН мы выделили три группы:

- занятые исследовательской, преподавательской работой или разработками, связанными с физикой или родственными областями (математика, высокотехнологичные инженерные задачи), регулярно публикующиеся в индексируемых WoS журналах — 175 человек (95%). Эту группу мы рассмотрим наиболее подробно;

- нерегулярно публикующиеся, но работающие в академической сфере по специальности — 5 человек, четверо заняты в основном преподавательской работой по специальности в alma mater, а один резко сменил тематику на «малопубликабельную» прикладную, продолжая трудиться в том же институте;

- занятые активной интеллектуальной деятельностью, не связанной напрямую с полученным образованием и тематикой, почти или совсем не публикующиеся — 4 человека, трое из которых трудятся в российских компаниях IT-профиля. Еще один занимается информационными ресурсами на государственной службе.

Удивительно низким представляется уровень «утечки мозгов» — постоянно проживают вне России всего 9 человек (5%), все они относятся к группе (I). 5 из этих 9 регулярно указывают в статьях одновременно российское и зарубежное место работы; как правило, российское неизменно, а зарубежное изменяется. Вернулись и устойчиво работают в России после 2−4 лет работы за рубежом 25 человек (может быть, и больше, но 25 видно по смене мест работы в статьях).

Географическое распределение внутри России (табл. 2) не слишком сильно отличается от аналогичного на момент присуждения стипендий и приводится здесь по текущим российским местам работы для всех, кто их указывает. Смена мест работы в основном не сопровождалась перемещениями в пространстве и существенными изменениями окружения (чаще всего это были перемещения между вузом и его базовым институтом). Более радикальные перемещения, в том числе с переездом в другой город, обнаружены лишь для восьми человек.

| Москва | 65 |

| Подмосковные наукограды (Дубна, Протвино, Троицк, Черноголовка) | 20 |

| Санкт-Петербург и Гатчина | 27 |

| Нижний Новгород | 18 |

| Новосибирск | 9 |

| Екатеринбург | 7 |

| Воронеж | 6 |

| Красноярск | 4 |

| Нижний Архыз | 4 |

| Саратов | 4 |

| Томск | 3 |

| Еще 9 городов | 17 |

Более подробный анализ российской географии бывших стипендиатов «Династии», как и анализ их вузовского «происхождения», мы планируем со временем провести для всего массива, включающего тех, кто получал только стипендии для аспирантов и студентов. В табл. 3 приведены сведения о местах работы.

| Институты РАН | 66 |

| Вузы | 49 |

| Институты РАН + вузы | 42 |

| Институты, входящие в объединенный научный центр «Курчатовский институт» | 6 |

| «Новые места» (см. в тексте) | 5 |

| ОИЯИ | 3 |

Подавляющее большинство совмещающих работу в РАН и вузах представляют регулярно существующую систему базовых кафедр (МФТИ, ННГУ, НГУ, ВШЭ). Работающие только в вузах в разной степени интегрированы в академическую систему, но, безусловно, есть люди, от нее изолированные (самый большой такой блок — в НИИЯФ МГУ). Довольно велико число людей, указывающих в статьях три или даже четыре места работы. Эти списки все чаще дополняют новые организации, претендующие на роль «точек развития» — Российский квантовый центр, НИИА им. Духова, Сколтех (в табл. 3 мы учли только тех авторов, которые указывают такие организации регулярно).

Нам кажется, что приведенной информации совершенно достаточно для заключения о том, что фонд «Династия» умел выявлять людей, которых стоит поддерживать, чтобы они потом развивали российскую науку и образование — в разных тематических направлениях, в организациях разной ведомственной принадлежности, в разных регионах. Когда-то ТрВ-Наука писала о празднике «Вернем России мозги», проводившемся «Династией» в 2010 году [5]. Сейчас понятно, что лозунг был действительно реализован фондом.

Конечно, для других номинаций — студентов, аспирантов и молодых ученых без степени — картина несколько отличается. Но отбор этих ребят, еще не совершивших ничего заметного в науке, представлял собой куда менее однозначную задачу. «От чего зависела профессиональная реализация стипендиатов?» — на этот вопрос мы постараемся ответить в следующих (2 и 3) частях этого материала, которые будут опубликованы независимо от успехов начинающегося вскоре сбора средств (crowdfunding) для проекта «Корпус экспертов» [6]. Перспективы других подобных исследований зависят от реальной (выраженной в собранных средствах) заинтересованности наших потенциальных читателей.

Поддержим «Корпус экспертов»!

Борис Штерн

Проект «Корпус экспертов» объявляет о начале краудфандинга. Почему нам представляется важным поддержать эту кампанию?

Российскую науку задергали, но она все еще жива. Как определить, насколько жива и в каких областях? Как понять, что поможет вытащить ее из пограничного состояния, а что окончательно добьет? Понятно, что полезно финансирование, но в какой форме, по каким каналам? Какие типы грантов работают эффективней? Какие формы организации науки плодотворней? Подобных вопросов очень много. Есть ли на них объективные ответы и как их получить?

Лучший способ оценки состояния науки и эффективности ее организации — независимая экспертная оценка. В наших реалиях этот рецепт вызывает лишь грустную улыбку — где ее взять, тем более действительно независимую. Поэтому оценки и решения делаются по рецептам, установленным чиновниками. В этих рецептах используется библиометрия, причем используется весьма грубым образом, который приводит к разного рода несправедливостям и стимулирует накрутку показателей.

Означает ли это, что дискредитированную административным использованием библиометрию надо выкинуть на помойку? Полагаем, что чиновничье администрирование без библиометрии будет еще хуже, чем с ней. Это вполне полезный инструмент, просто каждым инструментом нужно уметь пользоваться и знать область его применимости.

Статья «Был такой фонд — "Династия"», опубликованная в ТрВ-Наука № 281 (не первый и не последний анализ подобного рода от этих авторов), как раз дает пример грамотного использования библиометрии. Из подобного анализа видна «экология науки» — где водятся и чем питаются хорошие ученые, какие «ландшафты» способствуют процветанию науки, какие — наоборот. В частности из публикации видно, насколько эффективным был опальный фонд «Династия»

Данные, приводимые в статье, получены в рамках проекта «Корпус экспертов». Этот проект ведется много лет, его самая известная часть — постоянно обновляемые списки российских научных работников с высоким индексом цитирования.

Проект, конечно, требует финансирования, хотя и небольшого. Одна из неустранимых составляющих этого финансирования — плата Web of Science за исходные данные. Владелец ресурса требует отнюдь не символической платы за публикацию данных, полученных путем обработки первичной информации, которая извлекается в большом объеме в рамках обычной подписки. И, пожалуйста, не надо предлагать замену в виде бесплатной российской базы данных РИНЦ.

В течение 12 лет рабочая группа корпуса экспертов своими силами находила финансирование на все расходы включая оплату труда немногочисленных технических исполнителей. Как правило, это были контракты на аналитическую и экспертную работу — вполне реальную. К сожалению, квалифицированных заказчиков на подобную работу крайне мало. В таком случае, полезно прибегнуть к помощи самого квалифицированного заказчика — научного сообщества.

С 20 июня «Корпус экспертов» открывает кампанию краудфандинга на платформе фонда «Эволюция». ТрВ-Наука поддерживает эту кампанию, поскольку мы считаем крайне важными прозрачную информацию, добываемую «Корпусом», и ее честный анализ.

1. Корпус экспертов по естественным наукам

2. Грантополучатели и стипендиаты фонда «Династия» 2002-2014 годов

3. Международный центр фундаментальной физики в Москве

4. Индексы цитирования российских и других русскоязычных ученых

5. Вернем России мозги ТрВ №3 (47N) за 2010 г.

6. Сбор средств на продолжение проекта «Корпус экспертов»

1 Критерии включения в эти списки — более 1000 цитирований публикаций автора за весь период работы или более 100 цитирований публикаций последних 7 лет. Для сравнительно молодых людей актуален прежде всего второй критерий («активное цитирование»).

.jpg)