Мир Дикого Востока

Даниил Кузнецов

«Популярная механика» №12, 2018

В начале XXI века Китай оказался полигоном для проведения биологических экспериментов, которые не слишком приветствуются, а часто и осуждаются в Америке и Европе. Генетическая модификация эмбрионов человека, испытания перспективных видов противораковой терапии, клонирование животных, выращивание и пересадка органов... Успехи в этих областях можно назвать выдающимися, и пока одни негодуют из-за отказа китайских ученых от общепринятых на Западе этических норм, другие уверены: здесь рождается медицина будущего.

Взрывной рост передовых биологических исследований в Китае связан не только с политикой коммунистической партии, но и с особым мировоззрением местных ученых. Еще в 1993 году — задолго до глобального бума биотехнологий — опрос 255 ведущих генетиков страны принес ошеломительные для западного мира результаты. Подавляющее большинство опрошенных экспертов согласились с тем, что общественное здоровье и «качество» населения необходимо улучшать с помощью евгеники, поддерживая введение генетической проверки пар перед браком и запрет иметь детей носителям потенциально опасных мутаций.

«Мы сконцентрированы на благе для всего общества, а не отдельного человека, — объяснял автор работы Синь Мао. — Людей на Западе это может шокировать, но опрос всего лишь отражает здравый смысл, укорененный в нашей картине мира». Однако спустя 25 лет это «общественное благо» приняло несколько пугающие формы. В конце 2017 года представители Human Rights Watch сообщили, что власти КНР начали сбор биологических данных всех жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района в возрасте от 12 до 65 лет. У миллионов уйгуров сняли отпечатки пальцев, отсканировали радужки, определили группу крови и резус-фактор, взяли образцы ДНК. По мнению активистов, генотипирование даст новый мощный инструмент контроля над потенциально неспокойным регионом.

Такие действия остаются в русле общей политики китайской компартии, активно ставящей на службу последние достижения науки и технологий. Генеральный секретарь Си Цзиньпин обещает, что к 2050 году Китай станет абсолютным технологическим лидером и построит общество, полностью базирующееся на науке, — как в Синьцзяне и даже лучше. Для достижения этих целей любой вопрос об этичности какого-либо эксперимента легко снимается партийным распоряжением: можно все, что пойдет на благо китайского народа. Американские ученые называют такое положение дел «Диким Востоком», ну а Китай устраивает одну сенсацию за другой.

Эмбриональная гонка

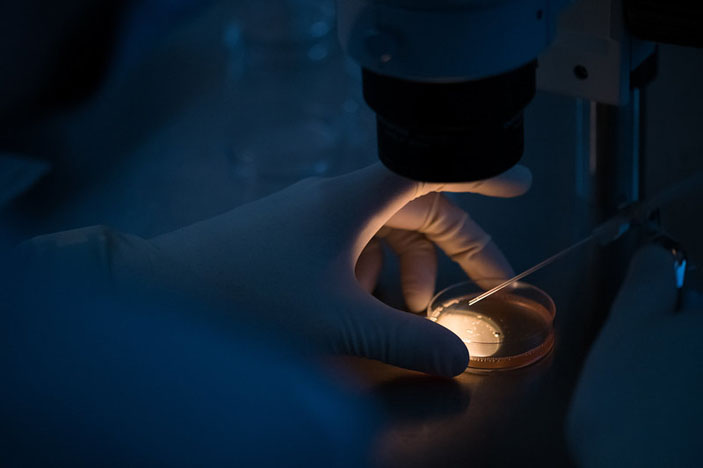

Главное потрясение случилось весной 2015 года, когда биологи из Университета Сунь Ятсена впервые в мире отредактировали гены человеческого эмбриона, использовав технологию CRISPR/Cas, появившуюся всего за три года до этого события. Система CRISPR/Cas является своего рода «иммунитетом» бактерий и защищает их от вирусов. Она состоит из CRISPR-кассеты ДНК, на которую записаны фрагменты геномов всех бактериофагов, когда-либо вторгавшихся в клетку, а также белков Cas, которые разрезают вирусный геном, совпавший с имеющимся образцом. Этот механизм можно использовать для редактирования генома и других организмов.

Команда Хуана Цзюньцзю применила технологию к оплодотворенным яйцеклеткам человека. Их целью была замена гена, связанного с наследственным заболеванием талассемией: его мутантная форма приводит к нарушению синтеза гемоглобина, разрушению эритроцитов и анемии. Из 86 обработанных зигот процедуру пережила 71. Только в 28 из них ферменты произвели точный разрез ДНК, и лишь в четырех клетках здоровая копия гена успешно заменила исходную: уровень ошибок оказался запредельно высок. Тем не менее эта работа наделала шуму на весь мир.

Авторам не удалось опубликовать результаты ни в одном из ведущих научных изданий, пришлось ограничиться журналом «второго эшелона» Protein & Cell. Зато в престижном Science появилось письмо, еще раз призывавшее с осторожностью относиться к генетической модификации человеческих эмбрионов. Материал подписали 18 крупнейших специалистов по геномике и стволовым клеткам, в том числе создатели метода CRISPR/Cas9 Дженнифер Дудна и Мартин Жинек. Но всем стало очевидно: вновь, как и в 1961 году, Запад оказался в роли догоняющего, только уже не в космической, а в биотехнологической гонке.

Модернизация иммунитета

В самом деле, несмотря на противоречивые результаты первого эксперимента и гневные письма, останавливаться китайцы и не подумали. Вскоре последовали второй и третий опыты по модификации человеческих эмбрионов, а осенью 2016 года онкологи из Сычуаньского университета объявили о начале клинических испытаний экспериментального лечения больных немелкоклеточным раком легких с использованием технологии CRISPR/Cas9. Ученые подписали соглашение с добровольцем на самой тяжелой, 4-й стадии рака, а этический комитет одобрил его.

На этот раз модификации подверглись иммунные клетки, Т-лимфоциты. Сами по себе они способны достаточно эффективно бороться с опухолями, особенно на ранних стадиях. Однако постоянное уничтожение «слабых» опухолей создает мощное давление отбора, и самые приспособленные раковые клетки, способные уходить из-под удара иммунитета, могут выживать. Так, опухоль может активировать у лимфоцитов белок PD-1, снижающий интенсивность иммунного ответа. Для противодействия этому механизму китайские медики использовали CRISPR/Cas9, выключив ген PD-1 в T-клетках пациента и вернув их обратно в его организм.

Процедуру введения ГМ-лимфоцитов повторяли несколько раз, что позволило приостановить рост опухоли, образование метастазов и продлить жизнь пациента на два года. Позже к работе присоединились еще несколько добровольцев-пациентов, а в настоящий момент в Китае запущено сразу девять масштабных исследований ГМ-терапии лейкемии, лимфомы, рака почек, мочевого пузыря и простаты с помощью воздействия на ген PD-1. Настойчивость и успехи китайцев заставили их коллег из США отреагировать уже чем-то помимо открытых писем. В июне 2016 года Консультативный совет по рекомбинантной ДНК Национальных институтов здравоохранения США (NIH) одобрил аналогичные исследования. Стартовали они уже в 2017, — так что и приоритет, и первые ноу-хау вновь остались за китайцами.

Атака клонов

В области клонирования китайские генетики были в числе первых изначально. Мало кто знает, но еще в далеком 1963 году будущий вице-президент Китайской академии наук Тун Дичжоу пытался внести генетический материал самца азиатского карпа в яйцеклетку, а в 1973-м пробовал получить и первую межвидовую рыбу-клон, объединив ДНК европейского золотого карася и азиатского карпа. Тогда работы прошли неудачно, но теперь все иначе: главной сенсацией начала 2018 года стало успешное клонирование в Китае макаки-крабоеда, осуществленное «по методу овечки Долли». До сих пор провести такую процедуру на обезьянах не удавалось.

Цян Сунь и его коллеги из Государственной лаборатории нейробиологии приматов Китайской академии наук использовали ядра из клеток соединительной ткани макаки-крабоеда. Их поместили в 127 предварительно «вычищенных» яйцеклеток; 79 зародышей были признаны жизнеспособными и подсажены суррогатным матерям. Успешно забеременели лишь шесть самок, и только два детеныша в итоге появились на свет, полностью здоровые и функционально развитые. Авторы патриотично назвали их Чжун Чжун и Хуа Хуа, что вместе читается как «чжунхуа» (zhōnghuá) — ‘китайский народ’.

Успеха удалось достичь, воздействовав на эпигенетические механизмы клетки, которые играют большую роль в активации и подавлении работы отдельных генов. Для этого к соответствующим участкам ДНК химически присоединяется небольшой «довесок», например отключающая ген метильная группа или ацетильная, усиливающая активность. Китайские ученые переписали эпигенетические маркеры ДНК, позаимствованные у обычных клеток, приведя их к «настройкам», которые свойственны эмбрионам. Впрочем, если судить по результату — два здоровых детеныша из 79 зародышей, — метод остается смесью науки, искусства и просто везения. По крайней мере пока.

Далее — везде

Приведенные примеры не исчерпывают всего многообразия «опасных» экспериментов, которые проводятся в Китае. Можно вспомнить создание химерных животных, содержащих отдельные органы и ткани, выращенные из внесенных в эмбрион человеческих стволовых клеток — для исследований, а в перспективе и для пересадки. В 2016 году удалось не только вырастить у свиней человеческую роговицу глаза, но и успешно пересадить ее 14-летнему пациенту, вернув тому утраченное зрение.

Китайские нейробиологи модифицировали ДНК макак, вызвав у них симптомы, характерные для аутистических расстройств, а генетики попробовали изменить гены человеческих эмбрионов, сделав их неуязвимыми для ВИЧ-инфекции. Затея провалилась, но снова наделала немало шума, а сам метод признан одним из перспективных путей к окончательному решению проблемы ВИЧ.

Тем временем во многих западных странах продолжают действовать довольно строгие запреты на редактирование генома человеческих эмбрионов. В Австрии и Германии, например, прямо запрещено любое вмешательство в зародышевые линии человека. Однако в США, Ирландии и Японии существуют лишь руководящие принципы, которые не являются юридически обязательными. Единственным ограничением часто остается массовое давление научных кругов и угроза остракизма. Однако за последние годы китайские биологи достаточно напугали западных технократов и выбили опору из-под морализаторов.

В Великобритании между противниками и сторонниками применения CRISPR/Cas к людям развернулась ожесточенная дискуссия. В США привычные требования по биоэтике смягчились, и уже в 2017 году американские исследователи опубликовали результаты работы по исправлению опасных мутаций у эмбрионов. Что характерно, эффективность применения ГМ-технологий у них оказалась на совершенно ином уровне, чем у китайских предшественников.

Куда нам плыть?

Некоторые из этих экспериментов и разработок действительно могут показаться кощунственными. Однако они не только продвигают науку вперед, но и являются частью ее обычного развития. В медицине и биологии пределы едва разрешенного всегда со временем смещаются в область общепринятого. Этические стандарты меняются — вспомним, что еще в эпоху Возрождения ученым и врачам запрещали анатомировать трупы. Сегодня вскрытие — рядовая медицинская процедура. Так может, завтра таковой станет и редактирование генома? Может, в нашу эпоху будущее просто наступает немного быстрей?

Для многих именно Китай олицетворяет это будущее — антиутопическое, с тотальным цифровым и даже биологическим контролем. Может, и так, однако средняя продолжительность жизни под присмотром компартии выросла здесь почти в два раза, достигнув 75 лет, что заметно превосходит успехи России. В современном Китае легко соседствуют лавки народных снадобий, кабинеты акупунктуры и ультрасовременные медицинские и биотехнологические центры. Одной рукой партия выпускает указы о всесторонней поддержке и развитии традиционной медицины, а другой — финансирует программу по выращиванию эмбрионов млекопитающих в космосе. Возможно, именно такое сочетание несочетаемого, способность делать то, что в западных странах порой лицемерно табуируется, сделает Китай глобальным научно-технологическим лидером задолго до обещанного партией 2050 года.

-

Даже если автор убежден, что все этические нормы являются лицемерием, напрашивается вопрос: может быть, лучше в таком случае продолжать лицемерить?

То, что стандарты всегда смещаются в область разрешенного, просто не так: медицинские эксперименты на пациентах, допустимые лет 150 назад, сейчас были бы совершенно невозможны.-

Так и продолжайте, кто ж мешает? Ну, продуете очередную гонку технологий. Окажетесь в заднице, откуда потом будете выбираться долго, нудно и дорого.

Это очень хорошо, когда правила соблюдают все, всегда и везде. Сферическая честность в вакууме - восхитительна. Да-да, инфа 100% - отличнейшая штука эта ваша этика, эти ваш права человека и т.п.!

Как только дела касаются реалполитик и того, что можно называть "живыми людьми", условности внезапно становятся таковыми, сильный начинает есть фкусного, а бабло побеждает зло (и "зло" в данном случае - ни фига не обязательно существительное).

Ну, т.е. идейка о том, что все люди равны, отлично работает до тех пор, пока эти самые "все" строго отобраны и тщательно отдрессированы.

Побеждает тот, кто устанавливает правила игры, и нынешняя этика - не более, чем одно из этих правил.

Эксперименты над пациентами невозможны? - да ладно, они просто уже не нужны, есть другие методики. А когда нужны, ещё как возможны. Оформить надо по правилам, и всё отлично получится.

Китайцы просто делают сейчас то, о чём все втихую мечтают. Молодцы, чёуштам.

Завтра они окажутся впереди.-

>"Как только дела касаются реалполитик и того, что можно называть "живыми людьми", условности внезапно становятся таковыми, сильный начинает есть фкусного"

Ну-ну.

Отчего же тогда сильные страны давно не завоевали все слабые? И ведь не просто могли - но и делали когда-то, была же колониальная система.

>"Побеждает тот, кто устанавливает правила игры"

Что-то мне это напоминает... 80-90-летней давности.

Вот только многие из тех, кто тогда "устанавливал правила игры и побеждал", кончили плохо и быстро. Невзирая порой на реальное техническое превосходство. А если кто из тогдашних "устанавливавших правила игры" сам плохо не кончил - то плохо приходилось всем окружающим, включая помощников...

Этика затем и нужна, чтобы люди не перегрызлись, чтобы всех по очереди не съели. Другое дело, что она бывает лицемерной и доводится до абсурда - но тут уже надо смотреть в каждом случае отдельно. Например, вполне оправдан эксперимент над пациентом, близким к смерти, с целью попробовать его вылечить.

Что действительно нужно - так это свобода дискуссии.-

И ведь не просто могли - но и делали когда-то, была же колониальная система.

Колониальная система в том виде себя тупо исчерпала - в принципе, как политико-экономическое явление. По куче разных причин, начиная от подросших местных элит, которым тоже хотелось фкусно жрать, и заканчивая сменой экономических укладов.

Ныне система тоже, в общем, не сильно равноправная - вы с этим вряд ли будете спорить. Почему-то метрополии не очень любят вкладываться в развитие науки в третьем мире, зато страсть как любят высасывать оттуда мозги...

Т.е. колонии, не колонии, но учиться едут к тем же самым бычьим бродам и мостам через Кем...Вот только многие из тех, кто тогда "устанавливал правила игры и побеждал", кончили плохо и быстро.

Да?

Это кто?

Я б сказал, что те, кто _реально_ устанавливал эти правила, ныне вообще малодосягаемы, и в значительной степени именно по причине аффтарства над правилами. А при малейшем намёке на угрозу могут и приложить санкциями, "за противодействие интересам".

Те же, кто ниасилил - ну, так сильный и ест фкусного, тем более, если он слабый.

Альтернативные пути развития появляются постоянно, на какой-то срок какие-то из них становятся очень актуальными.Этика затем и нужна, чтобы люди не перегрызлись, чтобы всех по очереди не съели.

ППКС, как грицца.

Но, како бычно, черти мерзко хихикают из деталей - вдруг оказывается, что этика бывает разной.

И вот ещё 100 лет назад она практически была одной на всех, европоцентричной, за неимением иных, достойных внимания. И даже тогда на неё упсешно клали с приборами (кто побогаче, серебряными, прочие - какими придётся), когда надо было.

А теперь и вовсе поднимаются другие этики, основанные на иных принципах и иных реалиях, и за ними - вполне реальные силы.

И получается то, что получается - у нас принято играть в преферанс, а у нас - в догони-меня-кирпич, а давайте поиграем...Что действительно нужно - так это свобода дискуссии.

Снова плюсую, но - снова - это всё в идеале.

Потому что дискуссия - дискуссией, общественное мнение - общественным мнением, а уголовка - уголовкой, и что, спрашивается, обсуждать, если за участие могут объявить маразматиком, могут посадить, а могут и линчевать без всякого разбирательства?

-

-

-

-

Никто не знает. Потому и двигаемся максимально осторожно. Но открытия уже совершены, знание получено, и никто не удержит человека от того, чтобы им воспользоваться. Кто-то воспользуется во зло, кто-то во благо. Любое знание сначала приносит беды, и только затем радости. Иной раз радостей приходится ждать очень долго, в то время как беды приходят слишком быстро. Это путь любого знания. Человек нетерпелив: в спешке он совершает ошибки, а потом, ужаснувшись, пытается всё запретить. Но истина в том, что ошибки неизбежны, они суть следствие смелости. Нужно только, совершив первые небольшие просчёты, вовремя удержаться от больших, чтобы дать себе время всё осмыслить и исправить - это главное.