Конструктор Леонид Курчевский: жизнь и судьба (1890−1937)

Наталья Самовер, Елена Аникст, Михаил Аникст

«Троицкий вариант» №21(265), 23 октября 2018 года

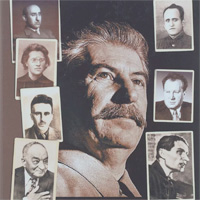

В Сахаровском центре (Москва) с 11 сентября по 14 октября 2018 года проходила выставка, посвященная талантливому российскому конструктору Леониду Курчевскому, творческая деятельность которого была прервана арестом и расстрелом в ноябре 1937 года. Благодарим организатора и составителя выставки Наталью Самовер за представленные материалы. Выставочный проект подготовлен Еленой и Михаилом Аникстами.

Карьерный взлет и невероятная творческая активность Леонида Курчевского стали возможны благодаря мощной поддержке со стороны начальника вооружений Красной Армии, заместителя наркома обороны М. Н. Тухачевского, который проявлял особенный интерес к инновационным идеям и разработкам в военной области. В частности, в те же годы по его указанию был создан Реактивный НИИ, заместителем директора которого стал С. П. Королёв — будущий генеральный конструктор космических ракет. Согласно своим представлениям о маневренной войне будущего, Тухачевский планировал перевооружение советской артиллерии и, в частности, широкое внедрение безоткатных орудий.

Безоткатные динамореактивные пушки (ДРП) Курчевского — легкие и мощные — считались самым перспективным направлением развития артиллерии. Было создано несколько десятков типов ДРП — авиационных, морских, для полевой, самоходной и горной артиллерии. Авиаконструкторы Д. П. Григорович, С. А. Лавочкин и А. Н. Туполев проектировали самолеты, специально приспособленные для вооружения такими орудиями. В 1931–1935 годах пушки Курчевского составляли от 30 до 50% заказов всех артиллерийских заводов страны. На испытаниях военной техники КБ Курчевского часто присутствовали руководители страны, включая Сталина, который лично благоволил конструктору и даже подарил ему автомобиль.

Жену он научил управлять автомобилем, глиссером, аэросанями, самолетом — всем, чем умел управлять сам, и Мария Фёдоровна повсюду сопровождала его. Очень часто к ним присоединялись друзья его юности Сергей Юдин (известный хирург) и Борис Стечкин (выдающийся конструктор авиадвигателей).

Сам пройдя через арест и заключение, Курчевский бесстрашно поддерживал друзей. По воспоминаниям М. Ф. Курчевской, когда осенью 1930 года Стечкин был арестован и осужден в рамках дела Промпартии, он всячески помогал его семье: на своей машине перевозил их вещи, снабжал продуктами и керосином, а тем из знакомых, кто тогда отвернулся от Стечкиных, Курчевский не подавал руки. Через год, благодаря ходатайству академика С. А. Чаплыгина, Стечкин был досрочно освобожден и стал одним из постоянных сотрудников и соавторов Курчевского. Во второй раз он будет арестован и окажется в «шарашке» уже после смерти Курчевского. Позднее Б. С. Стечкин в свою очередь будет помогать пережившей репрессии жене друга.

Первая половина 1930-х стала звездным часом Леонида Курчевского. В орбиту его работ были вовлечены десятки НИИ и КБ, множество заводов, полигоны и воинские части, тысячи людей. За эти годы под его руководством было разработано несколько десятков типов ДРП калибром от 37 до 420 мм, в том числе 76-миллиметровая батальонная пушка (БПК), горновьючная пушка, легкая мортира для пехоты, самоходная пушка СУ-4, авиационная динамореактивная пушка АПК, реактивное противотанковое ружье и др.

Опытные образцы пушек Курчевского устанавливались на автомобильные и тракторные шасси, на мотоциклы и легкие танки, на самолеты, торпедные катера и эсминцы. Однако идеи Курчевского на несколько десятилетий опередили свое время и в существовавших условиях не могли быть адекватно реализованы. Вскоре конструктору пришлось поплатиться за это. Как отмечал заслуженный изобретатель РСФСР С. Д. Богословский, инженер-конструктор и друг Л. В. Курчевского, «венец его творчества, опередившего свое время на десяток лет, — конструированные им пушки. Речь идет об орудиях, работавших на реактивном принципе». «Характер Курчевского складывался в увлечении новыми, часто дерзкими идеями, в стремлении воплотить их любыми средствами. Ни минуты застоя и успокоения. Полное пренебрежение к одежде и внешнему виду, к условиям жизни, деньгам и благополучию. Его познания, острота ума и восприимчивость поражали ученых и изобретателей, с которыми он работал...»

Всё оборвалось в 1937 году. 17 февраля покончил с собой нарком тяжелой промышленности СССР Г. М. Орджоникидзе, по-видимому, не выдержав атмосферы подозрительности и политических преследований, которая сгущалась в стране и вокруг него лично. 11 мая был смещен с должности заместителя наркома обороны СССР маршал Советского Союза Тухачевский. 22 мая он был арестован по обвинению в измене Родине, участии в деятельности «военно-троцкисткой организации», в заговоре с целью захвата власти в стране и в намеренном подрыве обороноспособности СССР, который выражался в том, что он тормозил развитие одних систем вооружений и поощрял разработки других, которые на поверку «оказывались неэффективными».

11 июня Специальное присутствие Верховного суда СССР на закрытом судебном заседании рассмотрело дело о заговоре в Красной Армии и признало всех подсудимых виновными, приговорило к высшей мере наказания. В ночь на 12 июня 1937 года Тухачевский и проходившие по тому же делу военачальники И. Э. Якир, И. П. Уборевич, А. И. Корк, Р. П. Эйдеман, Б. М. Фельдман, В. М. Примаков, В. К. Путна расстреляны в Москве. Их тела сожжены в крематории Донского кладбища в Москве, прах захоронен в общей могиле. Леониду Курчевскому оставалось жить менее полугода...

Хроника жизни

1890, 22 сентября: В Переславле-Залесском родился Л. В. Курчевский. Отец — Василий Григорьевич Курчевский — художник, фотограф, учитель рисования; мать — Мария Никитична Полякова.

1902, август: Леонид Курчевский поступает в известную 2-ю Московскую гимназию. Классный руководитель — Н. В. Кашин. Лёня — его любимый ученик. Учится в одном классе с Серёжей Юдиным, будущим известным хирургом.

1905: Революционные события произвели большое впечатление на Лёню и Серёжу. Друзья пытаются устроить взрыв в гимназии, но заряд, к счастью, оказывается слабым. После разгрома юными «революционерами» оранжереи московского купца Лёню временно исключают из гимназии.

1911: Окончив гимназию в Москве, поступает на физико-математический факультет Московского университета.

1913: Вынужден оставить учебу в университете, так как семья не может оплачивать его обучение.

1917: Служит в КБ Московского военно-промышленного комитета. Делает первое изобретение — станок для метания гранат.

1918: Знакомство с будущей женой Марией Фёдоровной Костиной.

1920: Курчевский активно занимается конструкторской и изобретательской деятельностью, восстанавливает старые автомобили, конструирует двигатель, способный в условиях нехватки бензина работать на смеси спирта и эфира, создает опытные образцы аэромобиля с пропеллером, расчеты которого выполнил В. П. Ветчинкин.

1922: Женитьба на Марии Костиной. Возглавляет мастерскую-автолабораторию при Комитете по делам изобретений при Научно-техническом отделе ВСНХ. Конструирует аэромобиль. Разработал специальную эмульсию для мгновенного «залечивания» поврежденных автомобильных шин.

1923: Совместно с С. Д. Богословским создает реактивную глиссирующую, скользящую на большой скорости по поверхности воды торпеду. Одновременно вместе с инженером С. А. Изенбеком успешно испытывает и подает заявку на изобретение безоткатного орудия — динамореактивной пушки (ДРП).

Высшее военное руководство страны приняло решение начать работы по созданию полковой ДРП и автоматической самолетной ДРП.

1923, 23 сентября: Арестован вместе с группой сотрудников автолаборатории по обвинению в растрате государственных средств за то, что самовольно занимался конструированием вертолета.

1924, 2 марта: Постановлением Коллегии ПП ОГПУ Курчевский Л. В. осужден по ст. 108, 110, 113, 188 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы. Для отбытия наказания отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). В течение следующих пяти лет активно работает над восстановлением хозяйства Соловецких островов, созданием транспортной и энергетической инфраструктуры лагеря. Ему разрешено свободно передвигаться по территории лагеря и даже владеть ружьем и охотиться.

Зимой Соловецкие острова были недоступны, и Курчевский, прибывший с группой осужденных, до открытия навигации находился в тюрьме в Кеми. Но едва оказавшись на Соловках, он немедленно проявил свою бурную энергию, организаторские и конструкторские таланты. Монастырь был разрушен недавним катастрофическим пожаром, всё хозяйство островов находилось в упадке, однако Курчевский быстро наладил работу кузницы, восстановил ранее существовавшую на острове маленькую электростанцию, под его руководством была реконструирована узкоколейная железная дорога, связавшая производственные пункты лагеря; уже в 1924-м на Соловках появились паровозы. Заработала судоверфь, где по указаниям Курчевского строились моторные лодки, приспособленные к плаванию среди ледяной шуги. Построенные им аэросани и легкий глиссер с воздушным винтом позволили наладить круглогодичное сообщение островов с материком.

1926 — начало 1927: Строит в лагерных мастерских действующий образец своей динамореактивной пушки (ДРП).

1929, 3 января: Постановлением Коллегии ОГПУ досрочно освобожден.

1930, январь: Л. В. Курчевский назначен главным конструктором ОКБ-1 Главного артиллерийского правления РКК.

1933: Награжден орденом Красной Звезды.

1934: Возглавляет специально созданную структуру — Управление уполномоченного по специальным работам (УУСР) при Наркомате тяжелой промышленности, которое занимается разработкой целого спектра вооружений от авиации до стрелкового оружия, но в центре внимания по-прежнему динамореактивные пушки.

1936, февраль: УУСР ликвидируется после проверок Главного управления авиапромышленности и Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б). Созданные Курчевским авиационные пушки признаны недоработанными, а вслед за ними и другие образцы вооружений его конструкции. Тем не менее он продолжает работу вместе с небольшой конструкторской группой.

1937, 15 июня: Л. В. Курчевский арестован по обвинению во вредительстве якобы по заданию разоблаченного «врага народа» Тухачевского.

25 ноября: Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания.

26 ноября: Приговор приведен в исполнение.

1937, 17 июля: Арест Марии Фёдоровны Курчевской.

28 декабря: М. Ф. Курчевская осуждена на восемь лет ИТЛ. Освобождена 23 марта 1944 года.

1956, 18 февраля: Военная коллегия ВС СССР постановляет: приговор от 25 ноября 1937 года в отношении Курчевского Л. В. «по вновь открывшимся обстоятельствам» отменить, дело за отсутствием состава преступления прекратить. Конструктор Л. В. Курчевский посмертно реабилитирован.

Воспоминания коллег

«Если бы к началу Великой Отечественной войны эта система стояла на вооружении Советской Армии, то сейчас можно предполагать, что она с успехом могла бы противостоять и громить действовавших в авангардах немецких мотоциклистов, вооруженных только пулеметами. Быть может, эти легкие, высокоманевренные безоткатные пушки Курчевского могли бы в некоторой степени повлиять на начальную фазу Великой Отечественной войны» (В. Дорина, сотрудник Курчевского).

«Все его предложения неизменно блистали оригинальностью, смелостью технической мысли и отличались простотой конструктивного решения. Все работы Курчевского и вся его изобретательская работа были направлены на усиление мощи нашей Родины» (К. К. Глухарев — конструктор артиллерийских систем).

«Те, кто его знал, почти слово в слово повторяют, что его мгновенно выводили из себя, прямо-таки бесили жалобы на слабости человеческие, на все эти привычные "устал", "трудно", "где я возьму?", "не получается"... По-видимому, он действительно знал, умел и еще успевал гораздо больше, чем кто-либо другой» (И. Э. Чутко, журналист, исследователь истории отечественной науки и техники).

-

Если отвлечься от политической истории и посмотреть на техническую сторону, можно увидеть довольно типичную для тех времён картину, когда граница между инженерной деятельностью и техническим авантюризмом была очень размыта. Работы Курчевского были, скорее, ближе именно к авантюризму - попытка раскрутить до глобального применения почти чистую идею, без необходимой её проработки.

Подобным, впрочем, грешили разработки в самых разных областях, и не только у нас. Яркий пример - Тесла, который оставил немало серьёзного, но в целом был именно "авантюристом, которому повезло". -

Курчевский - полностью безграмотен как инженер и как артиллерист был полный ноль.

.... так же как и авторы статьи ...

Этакий "сукин сын капитана шмидта"

Пытался реализовать безоткатную пушку со стволом "высокого давления", используя "сопло Лаваля"

Причем, не понимая что такое пушка ... для чего она служит ... как реально работает и что такое сопло Лаваля ....

Причем, уже тогда, инженерам артиллеристам на западе было известно, что пушку со стволом "высокого давления", используя "сопло Лаваля", реализовать в принципе невозможно ... а вот работоспособные образцы лафетных минометов с соплом Лаваля к второй мировой войне уже были ... например у немцев.

Авторы - ну, это вообще НЮ... типичный образец современных российских газетных выскочек , ничего не умеющих и не знающих кроме использования клавиш "копи-паста"

Хотя, определенная общность с психотипом Курчевского явно проглядывает ... оттого и появилась сея Статья.

Репрессированные ученые

-

13.10.2021Ценность научной истины: локальная история — 2Василий Птушенко • Библиотека • «Троицкий вариант» №18(337), 2021

13.10.2021Ценность научной истины: локальная история — 2Василий Птушенко • Библиотека • «Троицкий вариант» №18(337), 2021 -

04.09.2019Н. И. Вавилов и Т. Д. Лысенко в пространстве историко-научных дискуссийЭдуард Колчинский • Библиотека • «Природа» №1, 2018

04.09.2019Н. И. Вавилов и Т. Д. Лысенко в пространстве историко-научных дискуссийЭдуард Колчинский • Библиотека • «Природа» №1, 2018

-

28.04.2019«Настоящая наука беспристрастна, бескорыстна и бесстрашна»Интервью Наталии Деминой с Сергеем Ковалёвым • Библиотека • «Троицкий вариант» №7(276), 2019

28.04.2019«Настоящая наука беспристрастна, бескорыстна и бесстрашна»Интервью Наталии Деминой с Сергеем Ковалёвым • Библиотека • «Троицкий вариант» №7(276), 2019

-

17.01.2019Жорес Медведев: «Лысенко выдвинулся на репрессиях против генетиков»Барбара Мартин, Геннадий Кузовкин • Библиотека • «Троицкий вариант» №24(268), 2018

17.01.2019Жорес Медведев: «Лысенко выдвинулся на репрессиях против генетиков»Барбара Мартин, Геннадий Кузовкин • Библиотека • «Троицкий вариант» №24(268), 2018

-

10.01.2019«Сегодня Гамова из американского университета уволили бы»Интервью Ольги Орловой с Сергеем Шандариным • Библиотека • «Троицкий вариант» №24(268), 2018

10.01.2019«Сегодня Гамова из американского университета уволили бы»Интервью Ольги Орловой с Сергеем Шандариным • Библиотека • «Троицкий вариант» №24(268), 2018

-

22.11.2018Конструктор Леонид Курчевский: жизнь и судьба (1890−1937)Наталья Самовер, Елена Аникст, Михаил Аникст • Библиотека • «Троицкий вариант» №21(265), 2018

22.11.2018Конструктор Леонид Курчевский: жизнь и судьба (1890−1937)Наталья Самовер, Елена Аникст, Михаил Аникст • Библиотека • «Троицкий вариант» №21(265), 2018

-

16.10.2018Завидная судьба. Физик А. И. Лейпунский (1903–1972)Виктор Водкин • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(263), 2018

16.10.2018Завидная судьба. Физик А. И. Лейпунский (1903–1972)Виктор Водкин • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(263), 2018

-

31.08.2018«Солнечное вещество». Глава из книгиМатвей Бронштейн • Книжный клуб • Главы

31.08.2018«Солнечное вещество». Глава из книгиМатвей Бронштейн • Книжный клуб • Главы

-

10.07.2018«Люди мира». Глава из книгиСергей Ястребов • Книжный клуб • Главы

10.07.2018«Люди мира». Глава из книгиСергей Ястребов • Книжный клуб • Главы

-

17.04.2018Сталин и институт медицинской генетикиВалерий Сойфер • Библиотека • «Троицкий вариант» №6(250), 2018

17.04.2018Сталин и институт медицинской генетикиВалерий Сойфер • Библиотека • «Троицкий вариант» №6(250), 2018

.jpg)