Фульгуриты: «автографы молний» в песчаных дюнах Якутии

Алексей Галанин, Василий Шишков, Ирина Климова

«Природа» №5, 2017

Молния управляет всеми вещами.

Гераклит Эфесский

В предыдущей статье в «Природе» мы рассказывали о тукуланах — удивительных песчаных ландшафтах Центральной Якутии. Это огромные массивы развеваемых песков, похожие на настоящие пустыни и широко распространенные в долинах крупных сибирских рек. На их поверхности можно встретить белоснежные дюны, котловины выдувания, бугры, гривы и множество других эоловых форм.

Один из таких тукуланов — Кысыл-Сырский — имеет крупное (протяженностью 2,5 км) естественное обнажение в обрыве р. Вилюй, в котором запечатлена история его формирования. Мы неоднократно посещали этот разрез, и по материалам радиоуглеродного, спорово-пыльцевого и других анализов нам удалось выделить основные стадии формирования тукулана и реконструировать этапы развития растительности в долине нижнего течения Вилюя.

Якутские тукуланы формируются как в пределах речных долин, так и на водораздельных пространствах вследствие эоловой переработки — перевеивания и полировки — самых различных исходных отложений. В долинах это преимущественно четвертичные русловые и пойменные отложения, а также ледниковые валунно-суглинистые морены. На водоразделах — рыхлые коры выветривания более древних образований дочетвертичного возраста, в том числе мезоойских песчаников и конгломератов. Мелкие частицы — пыль и суглинок — легко сдуваются с поверхности и переносятся на большое расстояние. Более крупный материал — супесь и песок — двигается медленно. Под давлением порывов ветра крупные песчинки перемещаются путем сальтации — небольших прыжков на 20–30 см. Прыгающие песчинки организуются в дюны различного порядка, медленно ползущие в направлении господствующих ветров.

Самые крупные и тяжелые частицы — зерна тяжелых минералов, гравий, щебень, галька, валуны, кости животных — накапливаются на поверхности в так называемых котловинах выдувания и именуются ветровым элювием.

В котловинах часто обнаруживаются самые различные предметы современной цивилизации — охотничьи пули, гвозди, гайки, осколки стекла. Иногда рядом с ними лежат свидетельства совершенно иного мира — каменные нуклеусы, отщепы, обсидиановые ножевидные пластинки, наконечники стрел.

Загадочные песчаные трубки

В июне 2014 г. уже достаточно хорошо изученный Кысыл-Сырский тукулан преподнес нам несколько сюрпризов. И одним из них стали многочисленные скопления фульгуритов* — уникальных природных образований, возникающих при ударе молний в грунт. Фульгуриты образуются обычно в рыхлых, реже в плотных горных породах [1]. Они формируются при очень высоких температурах, достигающих нескольких тысяч градусов по Цельсию, имеют трубчатую, корневидную или каплевидную форму и самые разные размеры. При расплавлении скальных пород образуются петрофульгуриты, рыхлых — кластофульгуриты. В последнее время обнаружены фитофульгуриты, формирующиеся при ударе молний в органические материалы и состоящие из специфически структурированного углерода [2]. В их составе присутствует много аминокислот и других высокомолекулярных органических соединений.

Находки фульгуритов весьма редки, поэтому многие люди их никогда не видели и почти ничего о них не слышали. Тем не менее фульгуриты — «автографы молний», «чертовы пальцы» — известны с глубокой древности. Их обнаруживали в пустынях жители Древнего Египта, Шумера и Месопотамии. Фульгуритам приписывалась магическая сила, они считались талисманами, лекарственными амулетами и оберегами, поскольку предполагалось, что они заключают в себе энергию молнии.

Крупнозернистый белый фульгурит, найденный на поверхности котловины выдувания Кысыл-Сырского тукулана

Ветвистые трубки длиной в несколько сантиметров, блестящие внутри и инкрустированные песком снаружи, встречались нам и ранее, во время первой рекогносцировочной экспедиции на Кысыл-Сырский тукулан в 2011 г. Мы решили, что это остатки панцирей каких-то личинок, вроде ручейников, поэтому не придали находкам особого значения и связали их с дефляцией (выдуванием) исходных озерно-болотных отложений и палеопочв.

Однако в 2014 г. эти образования вновь привлекли наше внимание: в одной из котловин выдувания Кысыл-Сырского тукулана мы обнаружили более крупные (диаметром до 2 см) обломки оплавленного прозрачного пузырчатого кварца. Вместе с большими обнаружено множество мелких трубок длиной 3–5 см и диаметром 0,5–0,8 см. Их внутренняя поверхность оказалась гладкой и блестящей, нередко с мелкими пузырьками, заключенными в стеклянный расплав, внешняя же покрыта песчинками и на ощупь напоминает наждак. Встречались как простые трубки, так и сложные разветвленные структуры с боковыми отростками, похожими на маленькие окаменевшие елочки.

Все участники экспедиции были вдохновлены находками, особенно после того, как стала очевидной их природа. Мы решили уделить некоторое время обследованию поверхности тукулана на предмет обнаружения новых скоплений фульгуритов.

Самый крупный из обнаруженных нами белых фульгуритов

Вооружившись GPS-навигатором, мы двигались цепью и фиксировали все находки фульгуритов на карте. В результате было обнаружено более 20 компактных скоплений округлой формы диаметром до 2–4 м, в каждом из которых находилось до нескольких десятков стеклянных трубок и их фрагментов.

Не было сомнения, что каждое местонахождение соответствует как минимум одному удару молнии. Трубки были не только разбросаны по поверхности, местами они оказались погруженными в песок на неопределенную глубину под разными углами. Попытки их выкопать ни к чему не привели: крупные и хрупкие трубчатые дендриты легко распадались на фрагменты. Мы обнаружили несколько горизонтально залегающих образований почти полуметровой длины, но они также распались на отдельные сегменты. В целом стало ясно, что фульгуриты образуются в сухом песке и первоначально имеют формы, напоминающие ветви растений. Такие дендриты, очевидно, возникают при ветвлении молнии в грунте.

Реконструкция фульгуритового дендрита (выполнено А. А. Аммосовым)

Трубки варьировали по цвету: встречались ржаво-охристые, белые, изредка — иссиня-черные. Интересно, что в северо-восточной части тукулана мы обнаружили больше всего крупных белых фульгуритов. В других его частях белые трубки отсутствовали. В наиболее глубоких котловинах выдувания в западной части тукулана найдено много трубочек охристого и даже иссиня-черного цвета, которые мы поначалу также отнесли к фульгуритам.

Тонкозернистая белая фульгуритовая трубка длиной около 0,5 м в естественном залегании

В процессе картографирования в распределении белых, охристых и черных трубок в пределах Кысыл-Сырского тукулана стали обнаруживаться некоторые закономерности. Так, охристые и черные трубки никогда не попадались вместе с белыми. Они также не группировались в компактные круги или линейные зоны, а просто были более или менее равномерно рассеяны по поверхности некоторых пологих котловин выдувания. Кроме того, в днищах этих котловин иногда наблюдалось интенсивное приповерхностное ожелезнение песчаного грунта до глубин 0,3–0,5 м. Здесь же вместе с трубками попадались железистые стяжения самой причудливой формы, напоминающие капли, пластинки, гантели, пустотелые бочонки. Их размеры не превышали 1–2 см.

Среди всех находок наиболее причудливую форму имели органоминеральные останцы высотой до 20–30 см. Мы назвали их дефляционными грибами. Шляпы этих «грибов» были сложены синевато-черным сапропелем, а ножки — уплотненной охристой супесью.

Окончательный генезис загадочных трубок удалось установить только после комплекса лабораторных анализов с использованием оптического поляризационного, а также электронного сканирующего микроскопов с встроенным модулем для микрозондового анализа элементного состава. Кроме того, для определения микроэлементного состава фульгуритов и вмещающих песков был выполнен спектральный атомно-эмиссионный анализ.

Черные железо-марганцевые (слева) и крупнозернистые охристые ортштейны

Фульгуриты под микроскопом

Основной компонент эоловых песков Кысыл-Сырского тукулана — это кварц (до 90% и более), реже встречаются полевые шпаты, обломки песчаников (менее 10%). Распространены также органические включения, гидроокислы железа и марганца, хлорит, глинистые минералы.

Иногда попадаются экзотические минералы тяжелой фракции (гранаты, ильменит, рутил) и окатанные зерна некоторых осадочных и метаморфических горных пород, устойчивых в гипергенных условиях. В основном это породы с высоким содержанием кремнезема — яшмы, халцедоны, опалы, ониксы.

Фульгуриты следует относить к аутигенным** минеральным образованиям, формирующимся преимущественно в сухих дюнных песках. Поэтому нахождение данных стекол в более древних отложениях Якутии может считаться косвенным свидетельством их эолового происхождения.

Скопления фульгуритов в котловинах выдувания Кысыл-Сырского тукулана

Оказалось, что не все собранные нами песчаные трубки относятся к фульгуритам, а только белые, с блестящей стекловатой внутренней поверхностью. Другие трубчатые образования — охристого и черного цвета — оказались внутрипочвенными конкрециями — педотубулами***. Они имеют совершенно иной химический состав, не содержат фульгуритовых стекол либо иных признаков оплавления.

Под поляризационным микроскопом с использованием иммерсионных жидкостей было установлено, что стекла настоящих (белых и светло-серых) фульгуритов имеют специфические признаки, кардинально отличающие их от других стекол природного происхождения, встречающихся в продуктах извержений вулканов — базальтах, риолитах, дацитах и других вулканических породах.

Фульгуриты образованы оплавленными обломками исходного кварцевого песка, плотно сваренными белым прозрачным кварцевым стеклом с коэффициентом преломления <1,5, что характерно для наиболее химически чистых кварцевых стекол. Фульгуритовые стекла имеют исключительно свежий облик, в них отсутствуют структуры эпигенетической перекристаллизации, свойственные вулканическим породам.

Дюнные пески и супеси Кысыл-Сырского тукулана под бинокулярным микроскопом (длина масштабных линеек — 1 мм): а — процесс сортировки и подсчета кварцевых зерен; б — хорошо окатанные кварцевые зерна с эоловой полировкой; в — хорошо окатанные экзотические минералы; г — неокатанные обломки мезозойских песчаников; д — новообразованные окислы марганца; е — оплавленная поверхность обломка фульгуритовой трубки

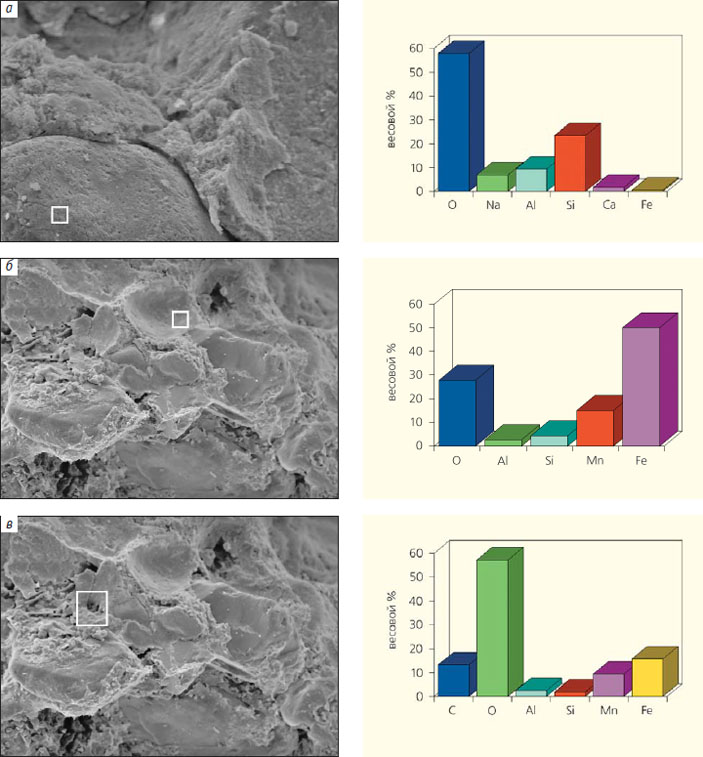

Субмикроскопический анализ трубок выполнен с использованием сканирующего электронного микроскопа (увеличение до 20 000). Первые же снимки выявили фантастическую неповторимость их строения.

Среди кварцевых фульгуритов условно выделено четыре основных микроморфологических разновидности. К первой отнесены стекла с массивной однородной текстурой и неявно слоистой структурой с единичными эллипсовидными пустотами, группирующимися в виде цепочек. Ко второй микротекстурной разновидности отнесены сильно пузырчатые образования, в которых суммарный объем пустот значительно превышает объем фульгуритового стекла. Форма и размеры пузырей сильно варьируют и напоминают быстро вспененную и затвердевшую массу. К третьей разновидности микротекстуры фульгуритов отнесены тонкие, слегка скрученные волокна и жгуты кремнезема, вероятно, представляющие собой структуры разбрызгивания расплавленного кремнезема. Они инкрустируют внутренние полости наиболее крупных пузырей и пустот фульгуритовых трубок.

Фульгуритовые трубки под бинокулярным микроскопом. Фото С. Ф. Хохлова

Элементный состав фульгуритов и ортштейнов

Выводы об особенностях химического состава обнаруженных фульгуритов и внутрипочвенных трубок (ортштейнов) сделаны на основе микрозондового анализатора (Oxford Istruments INCA Xact) и спектрального анализа. Встроенный в микроскоп (JEOL JSM-6610LW) анализатор позволяет определять валовой химический состав в любой точке образца непосредственно при наблюдении его при большом увеличении. Для более ясного понимания минеральной структуры было выполнено несколько десятков определений. Гистограммы распределения основных элементов показывают, что, кроме крайне чистых стекол, состоящих исключительно из кремнекислородных тетраэдров (SiO4), в составе фульгуритов присутствует стекло с незначительной примесью алюминия, калия и железа.

Кысыл-Сырские фульгуритовые стекла под сканирующим электронным микроскопом: а — массивная текстура кипения кварцевого стекла с крупными эллипсовидными пузырьками; б — пузырчатая текстура; в — пузырчатая взрывная текстура с фигурами разбрызгивания

Весьма интригующими оказались результаты микрозондового анализа некоторых фульгуритов, а также ярко-охристых железистых и черных внутрипочвенных трубок. Каркасы трубок сформированы из песчинок с преобладанием кремнезема, но само цементирующее вещество образовано кислородом, железом, марганцем и углеродом в различном соотношении. По всей видимости, оно состоит преимущественно из гидроокисла железа и марганца, а также органоминеральных почвенных образований. Отсутствие оплавления и высокое содержание отмеченных элементов свидетельствует об эпигенетическом образовании охристых и черных трубок внутри профиля развитой палеопочвы, которая позже была эродирована с поверхности тукулана в результате ветровой дефляции. Так охристые и черные трубки оказались на поверхности котловин выдувания в составе ветрового элювия.

Результаты изучения элементного состава фульгуритовых стекол: а — химически чистое кварцевое стекло (SiO2); б — алюмосиликатное стекло; в — стекло с незначительной примесью алюминия, железа, калия и магния

Неожиданным оказался результат микрозондового анализа одной из найденных фульгуритовых трубок. Внутри высокотемпературного расплава стекла было обнаружено высокоуглеродистое включение, природа которого так и осталась для нас неясной.

Результаты микрозондового анализа охристых и черных внутрипочвенных трубок (ортштейнов): а — частица (гранула) скелета; б — цементирующее вещество трубок охристого цвета; в — цементирующее вещество трубок черного цвета

Результаты атомно-эмиссионного (спектрального) анализа

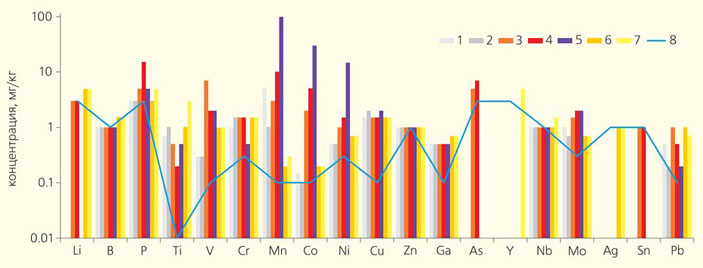

Спектральный анализ протолочек дюнного песка, фульгуритов и внутрипочвенных ортштейнов выполнен для оценки сходства и различия их микроэлементного состава. Оказалось, что дюнный песок и образованные из него фульгуриты имеют весьма сходный состав. Исключением стал только литий, который совершенно отсутствует в фульгуритах. Состав же трубчатых железомарганцевых конкреций (педотубул) иной. Вместе с аутигенными железом и марганцем в них установлено высокое по сравнению с дюнными песками содержание кобальта, никеля и мышьяка. Их концентрация внутри почвенного профиля свидетельствует о преобладании окислительной среды при недостаточном увлажнении и хорошей аэрации — условий, свойственных для сухих сосновых лесов.

Результаты атомно-эмиссионного (спектрального) анализа фульгуритов и почвенных ортштейнов Кысыл-Сырского тукулана. 1 — фульгурит белый крупнозернистый; 2 — фульгурит белый мелкозернистый; 3 — ортштейн охристый крупнозернистый; 4 — ортштейн охристый мелкозернистый; 5 — ортштейн черный мелкозернистый; 6 — дюнный песок с глубины 1,5 м; 7 — дюнный песок с глубины 2,5 м; 8 — пороговые значения обнаружения элементов

***

Фульгуриты и железомарганцевые педотубулы — очередной феномен якутских тукуланов, подтверждающий их высокую специфичность и недостаточную изученность. Эти образования могут служить дополнительными характеристиками строения тукуланов, указывающими на сложность их фациального состава. Педотубулы используются как важнейшие признаки при реконструкции палеогеографических и палеоклиматических условий недавнего прошлого [5, 6]. Их относят к прямому признаку эволюционного развития песчаных массивов Центральной Якутии в экстрааридных условиях.

Фульгуриты, как весьма редкие образования, наверняка привлекут к себе внимание геологов и минералогов. Кроме того, в ископаемом виде они представляют собой уникальный материал для термолюминесцентного и оптико-люминесцентного абсолютного датирования [7].

И наконец, крупные фульгуриты имеют большое эстетическое и ювелирное значение. Так, согласно ценнику магазина «Камневеды» (г. Москва), стоимость египетских кварцевых фульгуритов среднего качества размером 4×0,8 см и весом 3–4 г варьирует от 20 до 50 долл. США. С данной точки зрения фульгуриты якутских тукуланов могут представлять ценность как материал для изготовления оригинальных местных сувениров.

Литература

1. Чирвинский П. Н. Природные и искусственные фульгуриты // Природа. 1926. № 3–4. С. 26–48.

2. Лысюк А. Ю., Юргенсон Г. А., Юшкин Н. П. Фульгуриты — новый тип электроатмогенных геологических образований // Литосфера. 2006. № 3. С. 125–140.

3. Розанов Б. Г. Морфология почв. М., 1983.

4. Зайдельман Ф. Р., Никифорова А. С. Генезис и диагностическое значение новообразований почв лесной и лесостепной зон. М., 2001.

5. Ковда В. А. Основы учения о почвах. Общая теория почвообразовательного процесса. Кн. 2. М., 1973.

6. Достовалов Б. Н., Кудрявцев В. А. Общее мерзлотоведение. М., 1967.

7. Вагнер Г. А. Научные методы датирования в геологии, археологии и истории. М., 2006.

* Слово фульгурит происходит от латинского fulgur, что означает ‘удар молнии’.

** Аутигенными называются образования, возникающие в осадочных породах уже после их отложения в результате различных геохимических процессов.

*** Педотубулы — ожелезненные трубочки оранжевого и красновато-бурого цвета, формирующиеся в определенных типах почв и геохимических условиях по ходам корней и во внутренних полостях почвенного профиля [3, 4].

Ветровой элювий. Мелкий, отполированный ветром гравий на поверхности котловины выдувания. Здесь и далее фото А. А. Галанина