Древний микромир: палеоботаническое открытие

Наталья Маслова, Татьяна Кодрул

«Природа» №8, 2015

Мудрый Конфуций сказал: «Найди себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня». Говоря так, мудрец имел в виду то счастливое совпадение процесса труда и интереса к нему, когда затраты времени и энергии компенсируются радостью, сопровождающей работу. В полной мере эти слова касаются палеоботаников, труд которых наполнен увлекательными открытиями тайн прошлого растительного мира нашей планеты. Бывает, что нам удается получить целый ряд фактов, которые можно связать в единую цепь, восстановив при этом небольшую историю из жизни ископаемых организмов. Такой успех с лихвой перекрывает любые затраченные усилия, а ведь труд палеоботаника, занимающегося микроструктурными исследованиями, очень трудоемок, требует высоких профессиональных навыков и современного технического сопровождения.

Одно из таких счастливых открытий родилось в ходе исследования ископаемых остатков растений из мелового (кампанского) местонахождения Кундур (геологический возраст слоев 73–76 млн лет). Материал, о котором пойдет речь, был получен из верхней части кундурской свиты, вскрытой на поверхности вдоль федеральной автомобильной трассы «Амур», которая протянулась от Читы до Хабаровска, между реками Мутная и Удурчукан в 10 км юго-восточнее пос. Кундур Амурской обл.

Значительный интерес в кундурской ископаемой флоре представляют платаноиды — древние родственники современного платана. Ранее мы изучили и описали комплекс ископаемых остатков платаноидов, который включает головчатые соплодия Kunduricarpus longistylium, головчатые тычиночные соцветия Kundurianthus mirabilis и сопутствующие им листья [1]. Растительные остатки из кундурского местонахождения сохранились как отпечатки на породе, на которых лишь в редких случаях остались фрагменты фитолейм (обугленных остатков ископаемых растений, сохраняющих информацию о клеточном строении).

Для палеоботаника исключительно важно получить как можно больше информации о морфологии и анатомии исследуемого объекта, чтобы определить его систематическую принадлежность. Наличие фитолейм существенно облегчает эту задачу. С помощью мацерации (последовательного воздействия азотной кислотой и щелочью) из них могут быть получены препараты кутикулы (покровной пленки листа, отражающей клеточное строение самого верхнего слоя органа растения — эпидермы). В случае с кундурскими остатками, очень скудно снабженными фитолеймами, нам пришлось изготовить множество препаратов в надежде собрать по крупицам информацию об организации головчатых соцветий и соплодий этих растений. К счастью, материал (более сотни экземпляров) позволил это сделать.

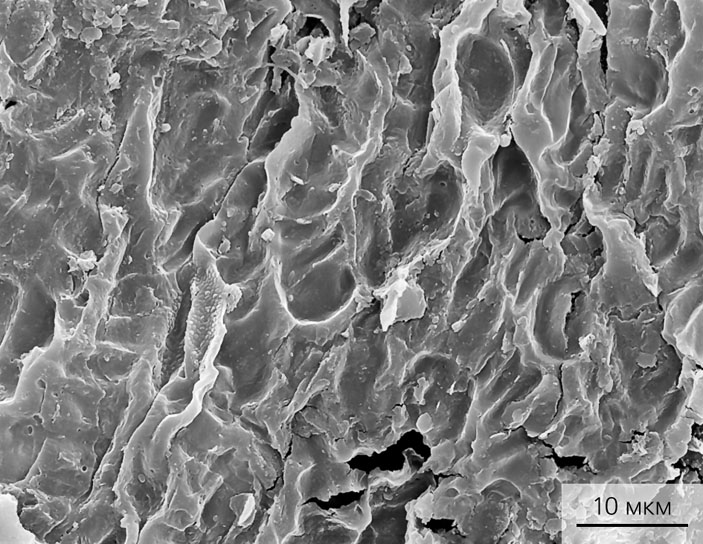

Кутикула стенки плодолистика Kunduricarpus longistylium после мацерации с отпечатками микроорганизмов, вид изнутри. Здесь и далее фотографии сделаны на сканирующем электронном микроскопе

Выяснилось, что сложное соплодие кундурских платаноидов, по внешним признакам очень похожее на соплодие современного платана, отличается на микроструктурном уровне. Оно состоит из оси и прикрепленных к ней шарообразных соплодий (головок) диаметром до 15 мм. В головках примерно по 13 плодов, состоящих из четырех или пяти плодолистиков с длинными столбиками. Общая средняя длина плодолистика вместе со столбиком не превышает 4,5 мм, ширина достигает 1,2 мм. Околоцветник у плода не наблюдается. Особенности микроструктурной организации таких мелких органов растения удается определить с помощью электронного сканирующего микроскопа. Одна из отличительных черт кундурских соплодий — отсутствие на их осях и поверхностях плодолистиков эпидермальных выростов — трихом (в частности, железистых, производящих секрет). Совокупность макро- и микроструктурных особенностей этих ископаемых соплодий позволила рассматривать их в рамках нового для науки рода Kunduricarpus, принадлежащего семейству Platanaceae.

В ходе электронно-микроскопических исследований у некоторых из множества изученных образцов были обнаружены на внутренней стороне кутикулы плодолистиков своеобразные оттиски очень мелких неизвестных структур, напоминающие спирально закрученные цепочки. Принадлежность этих отпечатавшихся структур самому растению с очевидностью отрицалась: внутренняя поверхность кутикулы несет информацию о клетках покровного слоя растения, а их строение принципиально отличается от форм найденных отпечатков. Загадочная находка побудила нас провести дополнительные поиски, изучить плоды, не подвергая их стандартной мацерации, а лишь удалив плавиковой кислотой вмещающую соплодия горную породу. Очищенные таким способом фрагменты плодов мы также изучили с помощью сканирующего электронного микроскопа. На стенках плодолистиков и внутри них были обнаружены объемные структуры (одиночные и в цепочках), по размерам и форме точно совпадающие с уже известными нам оттисками на внутренней стороне кутикулы. Поражали очень мелкие размеры структур — диаметр одного элемента в цепочке колебался от 4 до 10 (чаще около 5) мкм!

Стенка плодолистика Kunduricarpus longistylium, поврежденная микроорганизмами: а — шайбовидные тела в цепочках (отмечены белыми стрелками) и одиночные, образовавшие комок (черные стрелки); б — на поврежденной поверхности плодолистика два прилипших пыльцевых зерна (короткие белые стрелки), проводящие элементы с округлыми порами (черные стрелки) и микроорганизмы (белые стрелки); в — цепочки шайбовидных тел; г — цепочка шайбовидных тел, склеенных слизью вдоль одной из ее сторон

Выяснено, что элементы, составляющие цепочки, имеют форму низкого цилиндра (или шайбы). Они плотно соприкасаются или в разной степени удалены друг от друга, местами, по-видимому, склеены слизью вдоль одной из сторон цепочки, что создает впечатление целостности всей структуры. Цепочки элементов располагаются как на участках неповрежденной кутикулы, так и на поврежденных участках стенки плодолистика, где кутикула вместе с покровной и частично нижележащими тканями разрушена. Одиночные, различно ориентированные шайбовидные структуры, вероятно, также склеенные слизью, образуют довольно массивные скопления, приуроченные, как правило, к внутренним слоям плодолистика.

Одиночные элементы и цепочки можно рассматривать как последовательные стадии развития одних и тех же микроорганизмов. Но при этом более ранняя стадия, как нам кажется, представлена цепочками, которые со временем распадаются на отдельные элементы шайбовидной формы, образующие скопления внутри плодолистика. Между этими двумя стадиями есть переходы, когда цепочки распадаются лишь частично.

Кроме этого, в соплодиях, очищенных плавиковой кислотой и не подвергшихся стандартной мацерации, были обнаружены следы проникновения этих загадочных структур в полость плодолистиков. Это отверстия диаметром 4–10 (чаще около 5) мкм и цилиндрические полости того же диаметра длиной до 40 мкм. Эти полости, в разной степени изогнутые или прямые, простираются глубоко внутрь плодолистика и занимают большой объем его внутреннего пространства. На стенках полостей отчетливо видны отпечатки организованных в цепочку отдельных округлых сплюснутых элементов диаметром до 10 мкм.

Стенка плодолистика Kunduricarpus longistylium после очистки плавиковой кислотой: общий вид (а) и фрагмент стенки (б) с округлыми, перпендикулярными стенке плодолистика следами проникновения микроорганизмов (отмечены белыми стрелками), а также с цилиндрическими пустотами, в которых отчетливо видны границы ранее заполнявших их шайбовидных тел (черные стрелки)

Очевидно, что все наблюдаемые повреждения соплодий рода Kunduricarpus имеют одну природу. Форма и размеры одиночных элементов, образующих скопления, тождественны объектам, организованным в цепочки. Отпечатки этих элементов на внутренней стороне кутикулы стенки плодолистика характеризуются теми же размерами и формой. Вероятно, в мацерированных соплодиях при воздействии азотной кислоты и/или щелочи произошло разрушение органических клеточных стенок (оболочек) микробов, следовательно, объемные структуры не сохранились, оставив лишь отпечатки и пустоты, повторяющие их морфологию.

В ходе исследований на поверхности плодов Kunduricarpus были обнаружены прилипшие пыльцевые зерна двух типов, характеризующиеся морфологическими и ультраструктурными признаками семейства платановых [1]. Это пыльцевые зерна с отчетливой сетчатой поверхностью и четкими границами апертур, не затронутые слизью, а также пыльцевые зерна, окутанные слизью, скрывающей детали строения поверхности зерна.

Прилипшие к стенке плодолистика Kunduricarpus longistylium трехбороздные пыльцевые зерна (отмечены стрелкой): а — пыльцевые зерна на неповрежденной поверхности плодолистика (хорошо различима их сетчатая поверхность), б — покрытое слизью пыльцевое зерно и цепочка шайбовидных тел на поврежденной поверхности плодолистика

У ряда ископаемых представителей платановых некоторое количество слизи продуцировалось железистыми трихомами плодолистиков [2, 3], что могло служить для привлечения насекомых-опылителей. Но в нашем случае, как уже упоминалось, эпидерма плодолистиков, а также осей соплодия Kunduricarpus была лишена трихом, которые могли бы стать источниками слизи. Кроме того, неповрежденные плодолистики Kunduricarpus не содержат признаков наличия слизи, поэтому с большой долей уверенности можно исключить растительную природу ее образования на поврежденных плодолистиках и считать, что слизь была выделена исследуемыми нами микрообъектами.

Можно предположить, что растение было повреждено какими-то агентами, которые разрушили покровы плодолистиков и частично их внутренние ткани, дезактивировали слизью пыльцевые зерна. Рассматриваемые повреждения, по всей видимости, имели довольно массовый характер: они обнаружены в трех головчатых соплодиях из 13 микроструктурно изученных, происходящих из двух слоев с растительными остатками, которые расположены на разных стратиграфических уровнях.

Основой для предположений о возможной природе находок стали их размерные характеристики и формы организации. Первоначальная идея, что эти структуры — яйца насекомых, была отвергнута ввиду очень их мелких и варьирующихся размеров. Характерная форма объектов не позволяет рассматривать их как яйца или экскременты мелких клещей. Возможность принадлежности загадочных объектов к спорам грибов тоже была исключена по причине специфичности их строения и отсутствия остатков грибных гифов во всех исследованных образцах. Палинологическая природа наших объектов не подтверждается из-за изменчивости их размеров в широких пределах. Также для пыльцевых зерен не характерна организация в цепочки, а кроме того, проникновение описываемых структур внутрь плодов полностью исключает их возможную принадлежность к пыльцевым зернам.

Более вероятно, что эти находки имеют микробную природу. И размерные характеристики, и продуцирование слизи, и способ организации (объекты в цепочках и одиночные), и путь деструкции цепочек с образованием комка одиночных организмов говорят в пользу такой интерпретации повреждений плодов Kunduricarpus. По внешним признакам эти микроорганизмы более всего сходны с цианобактериями. Клетки современных бактериальных форм выделяют в виде слизи полимерное вещество — гликокаликс, которое способствует передвижению бактерий, а также несет защитную функцию. Так, у современных цианобактерий, например, слизь появляется вокруг клеток и нитей при высыхании субстрата. Иногда слизь содержит особые вещества, разлагающие субстрат.

Предположение о микробной природе обнаруженных в плодах Kunduricarpus микроскопических структур поставило перед нами очередные задачи. Фоссилизированные бактериоморфные структуры в осадочных породах различного возраста описаны из многих регионов мира [4, 5], в последние годы даже сформировалось отдельное направление в науке — бактериальная палеонтология. Однако основа этого направления — изучение роли бактерий в формировании горных пород и многих полезных ископаемых. В нашем случае мы наблюдаем результат воздействия микробов на растение. Поэтому интересно выяснить характер взаимоотношений между этими древними организмами. Были ли плоды повреждены при жизни, в то время, когда еще находились на материнском растении? Или микроорганизмы проникли в плоды уже после того, как те упали на землю либо попали в водоем, где происходила их фоссилизация?

Мы предполагаем, что растение подверглось атаке микробов еще в процессе развития плодов в соплодиях. В первую очередь в пользу этого свидетельствуют находки пыльцевых зерен, как прилипших к неповрежденной поверхности, так и обнаруженных внутри поврежденных микроорганизмами плодов. Однотипные пыльцевые зерна платановых определенно оказались на поврежденных участках плодолистиков при жизни растения путем переноса ветром или насекомыми, а не вследствие их совершенно невероятного избирательного осаждения в воде при захоронении растительных остатков.

Но как микроорганизмы попали в растение? Чаще всего проникновение микроорганизмов в ткани происходит через механические повреждения их покровов. Такие повреждения могут иметь как абиотическую природу (например, истирание тонкой кутикулы трением при сильном ветре и др.), так и биотическую (разрушение насекомыми-фитофагами при питании растительными тканями или при откладывании яиц). То, что пораженными оказались репродуктивные, а не вегетативные органы, делает маловероятной возможность прижизненного абиотического повреждения тканей и последующего за ним проникновения микроорганизмов. Против этого же говорят и возможные пути проникновения микроорганизмов в ткани плодолистиков — точечные нарушения кутикулярного покрова. Более вероятным нам видится путь микробного заражения растения вследствие повреждения плодов насекомыми-фитофагами.

Местонахождение Кундур, Амурская обл.

Такое впервые описанное на ископаемом материале свидетельство фитопатологических процессов микробного происхождения приоткрывает завесу тайн коэволюционных процессов древних растений, микробов и, возможно, насекомых. В чем научная ценность данного примера связей разных ископаемых групп организмов? Он показывает возможный путь поиска ответов на вопросы о становлении биот прошлого, о выявлении путей эволюции разных групп растений. Возможный перенос генов при микробном и вирусном заражении растений мог играть существенную роль в эволюции растительного мира.

Случайная находка микроскопического фрагмента кутикулы с уникальными отпечатками неизвестных структур открывает новые перспективы исследований. Английский поэт и художник рубежа XVII и XVIII вв., яркий представитель философии романтизма Уильям Блейк обратился к людям с призывом: «В одном мгновенье видеть вечность, огромный мир — в зерне песка». Ученые-палеонтологи видят в этих словах особый смысл.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 14-04-00800а).

Литература

1. Kodrul T. M., Maslova N. P., Tekleva M. V., Golovneva L. B. Platanaceous reproductive structures and leaves from the Cretaceous locality Kundur, Amur Region, Russia // Palaeobotanist. 2013. V. 62. P. 123–148.

2. Wang X. Mesofossils with platanaceous affinity from the Dakota Formation (Cretaceous) in Kansas, USA // Palaeoworld. 2008. V. 17. P. 246–255.

3. Маслова Н. П., Теклева М. В. Соплодия Friisicarpus sarbaensis sp. nov. (Platanaceae) из сеноман-турона Западного Казахстана // Палеонтологический журнал. 2012. № 4. С. 98–106.

4. Розанов А. Ю. Ископаемые бактерии, седиментогенез и ранние стадии эволюции биосферы // Палеонтологический журнал. 2003. № 6. С. 41–49.

5. Астафьева М. М., Герасименко Л. М., А. Р. Гептнер и др. Ископаемые бактерии и другие микроорганизмы в земных породах и астроматериалах. М., 2011.

Головчатые соплодия современного вида платана Platanus acerifolia