Листья в клетке

Н. Анина

«Химия и жизнь» №12, 2017

Нелегка жизнь растений в окружении травоядных, особенно крупных млекопитающих. А если они еще стадами ходят... Впрочем, спасение есть. Растения располагают разнообразными методами химической защиты: токсинами, веществами, замедляющими пищеварение или просто отвратительными на вкус. Мелкие листочки, которые приходится ощипывать с веток один за другим, тоже не добавляют растению привлекательности — слишком много времени придется потратить, чтобы насытиться. Травоядные предпочитают легкодоступные источники зелени. А еще у растений есть колючки. Именно о них специалисты, исследующие механические средства защиты растений, думают в первую очередь, и лишь недавно они сообразили, что сама структура кроны куста или дерева тоже может защитить. Спутанные ветки мешают крупным травоядным дотянуться до листьев, расположенных в глубине кроны.

Впервые эту идею высказал в начале XXI века профессор Кейптаунского университета Уильям Бонд. Он и его коллеги предположили, что плотная, запутанная крона некоторых новозеландских деревьев возникла для защиты от травоядных птиц моа, а на Мадагаскаре деревья так оборонялись от слоновой птицы. Эти громадины вымерли, а кроны остались и помогают деревьям спасаться от страусов и эму, которые тоже не прочь пощипать листья. И не только птиц, но и млекопитающих можно таким образом отвадить. Например, акация кару, растущая в переполненной травоядными африканской саванне, имеет густую, плоскую и широкую крону из множества ветвящихся побегов. Такая крона образует своего рода клетку, которая, по мнению исследователей, делает листья менее доступными для травоядных (Oikos, 2003, 102, 3–14). Почему же не все деревья в саванне формируют клетки? А потому, что за малую съедобность приходится расплачиваться высокой горючестью. Профессор Бонд с коллегами исследовал устойчивость девяти видов африканских акаций к пожарам и травоядным. Оказалось, что у саженцев малосъедобных видов толстая кора, относительно мало крахмала и крона-клетка. Такие деревца хорошо горят. А виды, устойчивые к огню, удобно и приятно есть, потому что у них тонкая кора, относительно рыхлая крона и большие запасы крахмала (Ecology Letters, 2012, 15, 673–679).

Гипотеза о кроне-клетке выглядит убедительно, однако требует экспериментальных доказательств. Именно этим и решили заняться исследователи из Франции и Южной Африки (Functional Ecology, 2017, 31(9), 1710–1717). И сразу столкнулись с проблемой: как описывать структуру кроны? Плотность ветвей — один из признаков клетки — в качестве критерия не подходит. Это очень изменчивый показатель, зависимый от многих факторов: возраста дерева, положения кроны, перенесенных пожаров, доступности света и воды и других обстоятельств. Так что сравнивать растения по этому признаку нельзя, для описания структуры кроны нужны другие критерии.

Крона любого дерева структурирована, она состоит из повторяющихся модулей, а каждый модуль — из разнокачественных ветвей (рис. 1). В основе модуля — главная ветка, ось первой категории. На этой оси располагаются другие побеги: толстые многолетние ветви, веточки потоньше, короткие однолетние побеги. Эти разнокачественные ветки исследователи называют осями разных категорий и подчеркивают, что категория оси не равнозначна знакомому нам со школы порядку ветвления, при котором главный побег, разветвляясь, формирует боковые побеги второго порядка, а те, в свою очередь, побеги третьего порядка и так далее. Оси разных категорий различаются направлением роста, возрастом, формой, наличием шипов. Так, ось первой категории на рис. 1 направлена вертикально вверх, коническая и шипастая; ось второй категории растет горизонтально, шипастая и цилиндрическая; ось третьей категории, цилиндрическая и с шипами, направлена вверх под углом. При этом короткие молодые побеги (оси третьей категории) могут отходить и от толстых ветвей (осей второй категории), и от основной ветки (оси первой категории). Количество осей ветвления у лиственных деревьев достигает четырех, у хвойных — шести.

Чтобы образовать настоящую клетку, ветви должны быть или очень густыми, или различаться по длине. Модуль состоит из разнокачественных ветвей, а повторение модулей создает густоту. Число осей обусловлено генетически, это постоянный количественный признак, по которому вид достаточно охарактеризовать единственный раз. А вот число и взаимное расположение модулей зависят от возраста растения. Исследователи учли количество осей в модуле, направление их роста (горизонтально, вверх или наклонно) и режим ветвления, длину междоузлий, наличие и расположение шипов. На основании этих данных для каждого вида рассчитали его вклад в структурную защиту (investment in structural defences — ISD). Этот показатель и стал основной характеристикой кроны. Чем он выше, тем сильнее у вида развита «клеточность».

Ученые предположили, что скорость поедания растений зависит от ISD, и для проверки этой гипотезы им понадобилось экспериментальное животное. Африканская саванна полна травоядных, там бродят антилопы многих видов, зебры, жирафы, слоны и даже черные носороги. Но использовать диких животных в контролируемых экспериментах трудно, и для этой цели обычно привлекают козлов. Они такого же размера, как антилопы средней величины: импалы, дукеры или бушбоки. Более крупные животные, такие как антилопа куду, для этих экспериментов не подходят, потому что могут просто перекусить ветку молодого деревца.

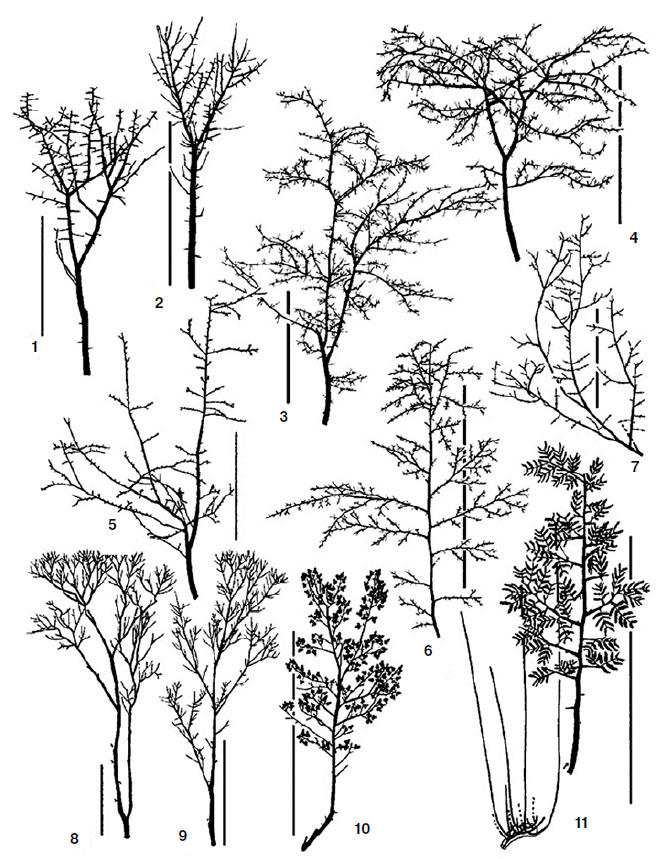

Прежде всего нужно было выяснить, какие листья козлам нравятся, а какие нет. Двадцати голодным животным предложили образцы двадцати пяти самых распространенных в саванне видов деревьев и кустарников. После дегустации ученые исключили шесть наименее привлекательных видов, а из оставшихся выбрали одиннадцать с контрастной архитектурой кроны (рис. 2).

Рис. 2. Саженцы 11 видов растений с разной структурой кроны, отданные козлам на съедение: 1. Gymnosporia harveyana; 2. Gymnosporia maranguensis; 3. Acacia nilotica; 4. Acacia robusta; 5. Elaeodendron transvaalense; 6. Ziziphus mucronata; 7. Scutia myrtina; 8. Euclea racemosa; 9. Euclea divinorum; 10. Rhus pentheri; 11. Dichrostachys cinerea. Вертикальная черта — высота 1 м

Теперь можно было приступать к экспериментам. Их было два. В первом животным предлагали одиночные ветви растений высотой около метра. Ветку втыкали в землю посреди небольшого загончика и запускали туда случайно выбранного козла, которому давали откусить 50 раз. Затем козла заменяли на другого, который тоже кусал 50 раз. Всего ветку пробовало четверо животных. Так протестировали пять веток, взятых с пяти разных деревьев одного вида, и определили для каждого вида среднюю скорость кусания. К сожалению, ученые не описали подробно процедуру замены козла. Страшно представить, как голодное травоядное отрывают от кормежки и выволакивают из загона.

Во втором эксперименте животным предлагали не отдельные ветки, а невысокие, около метра саженцы, с которых предварительно удалили все периферийные листья. Поэтому козлам были доступны только листья, растущие внутри кроны и ею защищенные. Скорость кусания зависит и от досягаемости листьев, и от количества пищи, которое животное может запихнуть в пасть. Если за каждым листком приходится тянуться, козел кусает редко. Если удается одновременно ухватить много крупных листьев, он тоже кусает редко, потому что, прежде чем тянуться за следующей порцией, нужно прожевать то, что уже есть во рту. Поэтому исследователи определяли объем одного укуса и количество съеденной биомассы.

Сравнивая параметры обгладывания отдельной ветки и саженца того же вида, можно определить, насколько дерево защищено клеткой. Листья шести растений (на рисунке это 1, 2, 3, 6, 7 и 11) явно находились под защитой кроны. Козы ели листья внутри кроны медленнее, чем обгладывали изолированные ветви, и с меньшей эффективностью. У остальных видов козлы объедали крону саженцев эффективнее, чем отдельные ветки, потому что с незащищенной кроны можно за один раз оборвать изрядный пучок листьев. За 200 укусов саженец могли обглодать почти дочиста (рис. 3). Чем выше ISD дерева, тем труднее его обгладывать. У самых труднопоедаемых деревьев, — Acacia nilotica и Ziziphus mucronata (о нем см. «Химию и жизнь» № 7, 2017) — модуль состоит из осей трех категорий и есть шипы, поэтому крона у них очень запутанная и колючая. У более доступных растений оси двух категорий: древесные побеги и короткоживущие веточки, которые через год опадают и не могут защитить внутреннюю часть кроны от травоядных.

Рис. 3. До и после 200 укусов. Вверху — Euclea divinorum обглодана дочиста. Внизу — крона Ziziphus mucronata защищает его листья. Слева вверху — участник эксперимента

Как показало наблюдение, козлы медленно обгладывают деревья с кроной-клеткой, потому что им трудно дотянуться до внутренних листьев. Делая это, они часто прижимают уши и закрывают глаза.

Исследователям удалось доказать, что структура кроны влияет на скорость ее уничтожения и может защитить дерево. Чем доступнее и питательнее растение, тем быстрее наедается травоядное. Слишком долго пастись невыгодно. Во-первых, на это уходит слишком много энергии. Во-вторых, питание идет в ущерб другим занятиям, в том числе размножению и наблюдению за хищниками. Поэтому животные при возможности выбирают самые удобные для поедания растения.

Чтобы насытиться, козам нужно съесть 2,5% от массы тела. Если растения доступны и питательны, им достаточно для этого двух часов в день. Если крона имеет структуру клетки, козлы наедаются за 4–10 часов. Это неудовлетворительный результат, они такое растение бросят и уйдут к другому, если будет возможность, конечно.

Исследователи отмечают, что эффект клетки работает только в центре кроны и, следовательно, имеет сезонное значение. В начале года животные объедают молодые побеги и почки на периферии кроны, а к концу сухого сезона листья остаются только в середине.

Если сравнивать структуру кроны-клетки у разных деревьев, наилучшим защитным эффектом обладают колючки. Это, пожалуй, наиболее важный фактор, замедляющий поедание. Но одних колючек недостаточно, максимальную защиту дает весь комплекс мер: прочные многолетние ветви и оси разных категорий. Это дорогое удовольствие, и кроны-клетки встречаются только в саванне, где много солнца, в затененных африканских лесах их нет. Там деревья не могут себе позволить такие энергетические траты.

Однако и в саванне жизнь растений не безоблачна. Деревьям нужно несколько лет, чтобы сформировать прочную клетку, а до того они крайне уязвимы. Как они при этом выживают и как справляются в саванне другие растения, которые не образуют клетку, еще предстоит выяснить.

Рис. 1. Крона дерева состоит из повторяющихся модулей, а модули — из разнокачественных осей