Гималайский проект

Лев Боркин

«Троицкий вариант» №3 (172), 10 февраля 2015 года

Этой публикацией Льва Боркина, канд. биол. наук, руководителя Центра гималайских научных исследований Санкт-Петербургского союза ученых, мы открываем серию статей о Гималаях. Наша газета стала информационным партнером СПбСУ по Гималайскому проекту.

Величественные Гималаи, обрамляющие с юга столетиями скрывавшийся от чужеземцев Тибет, издавна привлекали внимание наших соотечественников.

Так, декабрист Николай Бестужев (1791–1855), занимавшийся в забайкальской ссылке географическими исследованиями и проводивший метеорологические наблюдения, писал в начале 1837 года своему брату Павлу из Петровского завода: «Не подивись, что мы считаем себя жителями гималайскими: Тибетский хребет со своими Гималаями <...> есть отец наших Яблонных, Становых и других хребтов»1.

Высочайшие в мире горы препятствуют проникновению тропических дождей (муссонов) на север Азии. Климатически (а для многих групп растений и животных и физически) Гималаи образуют мощный барьер для их распространения. Действительно, мир индийских джунглей имеет мало сходства с сибирской тайгой или засушливыми степями и пустынями Средней и Центральной Азии.

Буддийский монастырь Ки, 4000 м, долина Спити, 8 сентября 2011 года. Фото В. Скворцова

Основатель отечественной зоогеографии и экологии животных Н. А. Северцов (1827–1885) в докладе, представленном 26 января [7 февраля] 1877 года на объединенном заседании отделений физической и математической географии Императорского Русского Географического общества в Санкт-Петербурге, обосновал новое членение так называемой Палеарктики — огромной территории, расположенной в умеренных (внетропических) широтах Евразии и севера Африки. В ставшей классической статье он указал, что «естественная» южная граница Палеарктики совпадает с «пределом тропических дождей», то есть определяется Гималаями.

Дикие кианги в ущелье близ озера Пангонг, Тибетское нагорье, 4248 м, 10 мая 2013 года. Фото В. Скворцова

К сожалению, страстное желание как самого натуралиста, так и его последователей обследовать природу Гималайского региона не было реализовано. Сначала этому мешала «большая игра», то есть геополитическое соперничество между Российской и Британской империями. Британцы старались не пускать наших путешественников на север Индии, полагая (и не без оснований), что те заодно будут собирать и сведения разведывательного характера. Затем и советская власть по неведомым для ученых соображениям также не очень-то поощряла их полевые работы в этом обширном регионе.

В результате российские научные экспедиции по изучению Гималаев были единичными, а некоторые из них оказались по разным причинам практически забытыми. Среди них экспедиция петербургских энтомологов 1912 года под руководством А.Н. Авинова (1884–1949), камер-юнкера царя и знатока бабочек, в 1917 году эмигрировавшего в США.

Наиболее широко известна Центрально-Азиатская экспедиция Рерихов (1925–1928), которая проходила под американским флагом и на американские средства. Заметный вклад в изучение Гималаев внес организованный ими в 1928 году институт «Урусвати». Немногочисленные сотрудники этого замечательного по своему замыслу негосударственного комплексного научно-исследовательского учреждения, которое расположилось в живописной долине Ку́лу, собрали большой материал по ботанике, зоологии, этнографии, лингвистике, археологии и искусству, главным образом в западной части Гималаев2.

Постсоветская Россия открыла новые возможности для научных исследований в Гималаях, в том числе в области естественных наук. Был осуществлен ряд российских экспедиций географического и биогеографического характера, главным образом в Непал 3–4.

Весной 2010 года члены Санкт-Петербургского союза ученых (СПбСУ) также решили начать свои полевые изыскания в манящей Обители снегов. Была сформирована группа биологов, персональные интересы которых были связаны с изучением растений и животных горных и пустынных частей Центральной Азии.

Наша первая экспедиция прошла осенью 2011 года по восточной части индийского штата Хима́чал Пра́деш, сделав два пересечения Большого Гималайского хребта.

Дорога в Западных Гималаях (въезд в долину Баспа), штат Химачал-Прадеш, 1 октября 2011 года. Фото А. Андреева

Весной 2013 года была успешно проведена вторая западно-гималайская биогеографическая экспедиция СПбСУ, обследовавшая в штате Джамму и Кашмир удивительную Кашмирскую долину и бывшее высокогорное королевство Лада́к, известное также как Малый, или Индийский, Тибет.

Перевал Чангла. От него дорога в Тибет, 10 мая 2013 года. Фото А. Андреева

Наша третья экспедиция весной 2014 года также направилась на запад Индии, но в более южные районы (штаты Раджастхан и Гуджарат), поскольку ранее на том участке в Гималаях, куда мы хотели поехать, произошли катастрофические разрушения, погибло много людей и была разрушена инфраструктура. Наш маршрут прошел через древние горы Аравали к засушливому побережью Аравийского моря и большой пустыне Тар на границе с Пакистаном.

Озеро Цо-Морири, 10 мая 2013 года. Цо по-тибетски — «озеро». В 1875 году здесь побывал художник В. В. Верещагин. Фото С. Литвинчука

В ходе этих трех экспедиций, имевших комплексный биогеографический характер, был собран большой научный материал по ботанике, зоологии (орнитологии, энтомологии, герпетологии) и гидробиологии. В долине Спити нами были обнаружены уникальные триплоидные земноводные. Привезенные коллекции были переданы в фонды нескольких институтов РАН, чтобы сделать их доступными для обработки другими специалистами. Помимо выступлений на научных конференциях была опубликована серия статей как нами, так и другими авторами, членов СПбСУ, биологов разных специальностей (ботаники, орнитологии, герпетологии, молекулярной зоологии, гидробиологии), два доктора и четыре кандидата наук, решили учредить в рамках СПбСУ Центр гималайских научных исследований (ЦГНИ). Документы, подготовленные этой инициативной группой, были утверждены координационным советом СПбСУ 13 мая того же года.

На данном этапе перед центром поставлено несколько задач:

- в области биогеографии: а) изучение растительного и животного мира в различных ландшафтах и горных поясах в градиенте высот от Сиваликских предгорий до Трансгималаев; б) выявление южной границы Палеарктики и зон проникновения палеарктических видов в Гималаях;

- в области эволюционной теории: изучение необычного (нового) варианта полиплоидного видообразования у животных;

- в области истории науки: сбор материалов по российским и британским экспедициям XIX — начала XX столетий в Западные Гималаи, включая фотографирование посещенных ими мест.

В настоящее время готовится четвертая биогеографическая экспедиция СПбСУ в Западные Гималаи и на западную окраину Тибетского нагорья. Она намечена на июнь этого года, в связи с чем состав нашего центра увеличился за счет новых специалистов.

В перспективе было бы желательно расширить спектр гималайских исследований и на другие области науки, в первую очередь геолого-географического цикла. Не менее увлекательны были бы полевые изыскания в области гуманитарных и социальных наук (лингвистики, этнографии, религиоведения и т. д.). Однако это во многом определяется возможностями взаимодействия между учеными разных специальностей в рамках комплексных экспедиций, что не всегда легко, а также проблемой их финансирования.

В нашем гималайском центре мы решили ограничиться пока изучением Западных Гималаев, которые через Каракорум связаны с Памиром. В 2013 году мы побывали у южного подножия этого громадного горного хребта, уходящего к Тибету. К северу за Каракорумом находится пустынная Кашгария (Северо-Западный Китай) — древний очаг цивилизации, а за ней горная страна Тянь-Шань (Киргизия), неплохо изученная отечественными исследователями. Таким образом, в один исследовательский комплекс связываются обширные горные системы Центральной Азии, что представляет особый интерес для российской науки, уже почти два столетия работающей здесь.

В наших планах организация не менее пяти экспедиций в Западные Гималаи, Каракорум и на западную окраину Тибета. Главной мечтой нашего центра является организация полевых исследований в еще не изученных районах, лежащих между Гималаями и Тибетом, где пока не побывали научные экспедиции. Хотелось бы провести такую первопроходческую научную экспедицию под российским флагом. Но для этого нужны деньги. Спонсоры-патриоты, ау!

1 Пасецкий В.М. Географические исследования декабристов. М.: Наука, 1977. С. 155.

2 См. Боркин Л.Я. Извара, Н.К. Рерих, Гималаи. СПб.: Европейский Дом, 2014.

3 Напр., Ефремов Ю.В. О географии Западного Тибета // Известия Русского географического общества. СПб., 2007. Т. 139. Вып. 2. С. 1–10; Уфимцев Г.Ф. Гималайская тетрадь: Очерки морфотектоники и геоморфологии Евразии. М.: Научный мир, 2005.

4 См. Коблик Е.А., Черняховский М.Е., Волцит О.В., Васильева А.Б. и Формозов Н.А. Некоторые характеристики положения первостепенного фаунистического рубежа в непальских Гималаях // Бюллетень Московского общества испытателей природы, отдел биологический. 2000. Т. 105. Вып. 4. С. 3–21.

.jpg)

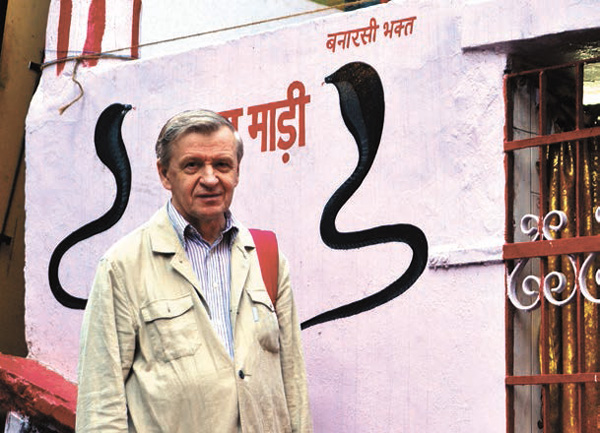

Л. Боркин. Город Шимла (Индия), 28 Сентября 2011 года. Фото А. Андреева