Экономика versus физика — парадоксы в вопросах и ответах

Игорь Гермогенович Поспелов

член-корреспондент РАН,

ВЦ РАН имени А. А. Дородницына

«Экология и жизнь» №4, 2010

Продолжение. Начало

Принципы построения моделей экономики

Разногласия в экономической теории, сложность конкретных моделей и неопределенность их выводов часто создают у «зрителей» впечатление о том, что признанные специалисты в этой области занимаются бессистемным усложнением конструкций в узких рамках когда-то принятых догм. Только это мешает «ухватить» и просто объяснить экономическую реальность. Мне все же кажется, что современное моделирование экономики представляет довольно цельную науку, хотя и гораздо более «разношерстную», чем естественные. Серьезный исследователь при создании новой модели вполне осознанно принимает или отвергает какие-то из известных принципов-подходов, а в рамках принятых принципов вполне свободен в своей фантазии. Поэтому я попробую описать некоторые принципы моделирования экономики в форме ответов на наиболее частые вопросы-упреки, которые слышу во время докладов и дискуссий в широкой аудитории. И надо сказать, что иногда ответы выглядят несколько парадоксально.

Система материальных и финансовых балансов

Упрек первый: «Экономисты слишком много внимания уделяют по сути фиктивным процессам в финансовой сфере. Следует сосредоточиться на описании сферы производства и в первую очередь — производства энергии, продовольствия, металла как единственных реальных ценностей. Тогда сразу все проблемы экономики прояснятся».

Фундаментальный экономический анализ начинается именно с картины движения материальных благ. На ней же основаны весь учет и статистика, а за ними и подавляющее большинство моделей. Предполагается, что имеется исчерпывающий список всех агентов (физических и юридических лиц); имеется исчерпывающий список всех материальных благ (ресурсов, товаров и услуг); в каждый момент времени весь наличный объем каждого блага разделен между агентами. Тогда изменение запаса каждого блага у каждого агента описывается уравнением баланса (рис. 1).

Беда в том, что это «реальное» описание экономической динамики невозможно буквально использовать ни в науке, ни в жизни. Во-первых, списки агентов и благ необозримы и постоянно меняются по составу. Во-вторых, в современной экономике подавляющая часть производства и по затратам труда, и по стоимости приходится на услуги, которые адекватно отражаются в материальных балансах только при денежном их измерении. Наконец, в будущем от системы материальных балансов, скорее всего, придется вовсе отказаться. Дело в том, что все большую роль в экономике играют два класса неаддитивных благ: общественные и информационные, которые по самой своей природе не удовлетворяют балансовым соотношениям.

Общественные блага (порядок, справедливость, безопасность, экологический комфорт и т. п.) не делятся между агентами. Они (в идеале) есть либо у всех одновременно, либо ни у кого. Информационные блага не складываются из частей. Если один агент сообщает другому новость, то первый эту новость не забывает, а повторное сообщение той же новости ничего не дает второму.

Наличие неаддитивных благ представляет собой огромную трудность как для экономической теории, так и для практики. Проблема с общественными благами решается в экономической системе выделением особого единого производителя этих благ — государства, у которого остальные агенты покупают эти блага не по частям, а «вскладчину» (за налоги).

Проблема информационных благ остается нерешенной ни в теории, ни на практике и усугубляется тем, что обычные блага все больше приобретают характер информационных. Мы редко покупаем второй раз одну и ту же модель телефона, компьютера или обуви. Это значит, что мы платим не столько за физический объект, сколько за его новизну. (В XIX веке приказчики покупали штаны дюжинами — на себя и три поколения своих потомков, а аристократ, покупавший новые штаны каждый день, складывал их в сундук и, разорившись, мог все их не без выгоды продать.) Пока бухгалтерия «втискивает» информационные блага в состав услуг, а потом мучается с оценкой нематериальных активов. Теория же приходит к выводу, что для адекватного учета информационных благ следует менять ни много ни мало как саму арифметику1.

Запутанная система материальных балансов требует агрегирования информации о бесчисленных разнородных материальных благах. И нужно это в первую очередь не исследователю экономики, а самому человеку, живущему в ней. Неудивительно, что средство агрегирования появилось давным-давно, и его описание и есть следующая общая составляющая большинства моделей. Свертывание и передача информации в экономике осуществляются при помощи денег. В сколько-нибудь развитой экономике каждому систематически повторяющемуся потоку передачи благ отвечает встречный денежный поток платежей (можно считать, что в денежном потоке цена не зависит от того, какая пара агентов совершает обмен) — рис. 2.

Именно однородные потоки денежных платежей суть единственные надежно и массово наблюдаемые в экономике величины. «Реальные» же экономические показатели за редчайшими исключениями (электроэнергия, газ, вода — вот, пожалуй, и всё) представляют собой производные от денежных показателей, вычисленные по сложным и неоднозначным методикам «приведения к неизменным ценам». Умножая материальные балансы на цены и складывая по группам качественно сходных продуктов и группам качественно сходных агентов, а затем приводя полученные стоимостные показатели к неизменным ценам, получают межотраслевой баланс в разрезе максимум нескольких сотен укрупненных продуктов (при фактической номенклатуре в миллиарды). Такой баланс представляет собой максимально подробное целостное описание процессов материального производства и потребления, которое можно извлечь из наблюдений, и его построение неизбежно опирается на измерение финансовых потоков.

Запасы (остатки) денег у агентов удовлетворяют своим уравнениям баланса. В современных условиях, когда натуральная эмиссия (см. ниже) отсутствует, эти балансы имеют вид, как на рис. 3.

Чтобы согласовать бухгалтерские расчеты, избегающие отрицательных величин, с алгеброй балансовых уравнений, нужно трактовать обязательства (пассивы, т. е. долги) как отрицательные запасы. Поскольку все обязательства являются чьими-то требованиями (долг кому-то), складывая финансовые балансы по всем агентам, получаем, что сумма запасов денег у агентов не растет со временем (потоки денег замкнуты). Из этого следует, что у некоторых агентов (эмитентов) запасы денег должны быть отрицательными, а деньги остальных агентов представляют собой обязательства эмитентов.

В частности, наличные деньги суть обязательства центральных банков. И дело здесь не в формальной бухгалтерской записи. Эмиссия наличных денег не является их независимым источником. Вы можете взять в российском банке валютный кредит и перевести деньги другу в Аргентину. И эти вполне законные безналичные доллары начнут гулять по миру, а Федеральная резервная система (ФРС) США узнает о них только тогда, когда кто-то захочет их обналичить, и тогда ФРС будет вынуждена напечатать «бумажки».

Все новые деньги в нынешнем мире возникают в процессе кредитной эмиссии — одновременного увеличения активов (положительных запасов, требований) и пассивов (отрицательных запасов, обязательств) в результате соглашения о выдаче кредита. Поэтому не стоит наивно ждать, что при крахе одного финансового рынка деньги оттуда перейдут на другой, или искать, кто же «нашел» те миллиарды, которые кто-то потерял при крахе. В кризис активы сокращаются с пассивами, и теряют все — одни выгоду от покупки в кредит, а другие — надежду на возврат долга.

При «перегреве» экономики, наоборот, пассивы и активы растут одновременно: кредиторы дают кредиты на покупку акций, в результате массовой покупки курс этих акций возрастает, а значит, возрастает и кредитоспособность покупателей, и они легко получают кредиты на новую покупку. Так растет финансовый пузырь «самооправдывающихся ожиданий». Возможность образования финансовых «пузырей» заложена в самой природе современных денег. Тем не менее в условиях потери состоятельности материальными балансами денежные потоки остаются единственными надежно измеряемыми величинами. Следует не игнорировать якобы «дутые» финансовые показатели, а учиться правильно ими пользоваться.

Призывы вернуться к натуральным деньгам в виде золотого или энергетического стандарта для преодоления кризиса кажутся совершено безосновательными. В условиях инноваций и доминирования «виртуальной» экономики не существует ни одного конкретного блага, которое адекватно измеряло бы уровень производства и потребления.

Например, как уже говорилось в первой части статьи, уровень жизни в США за последние 30 лет значительно вырос без роста потребления энергии на душу населения.

Взаимодействие экономических агентов и экономическое равновесие

Упрек второй: «Экономисты привыкли рассуждать в рамках экономического равновесия, а в реальности, особенно в кризис, все процессы неравновесны. От концепции равновесия надо уходить!»

Здесь очень важно отметить, что термин «равновесие» используется в современной науке в трех исходно совершенно разных смыслах:

- как динамическое равновесие, т. е. баланс сил, действующих на систему;

- как статистическое равновесие, т. е. баланс вероятностей переходов между состояниями системы;

- как экономическое равновесие (или, более общо, — как теоретико-игровое равновесие по Нэшу), т. е. баланс интересов субъектов в системе.

Что-то общее в этих понятиях, видимо, есть, но пока никому не удалось аккуратно проследить эту связь. Например, переход от динамического равновесия к статистическому представляет суть знаменитой эргодической проблемы. Пример модели, приведенный также в первой части статьи, показывает, что экономическое равновесие не подразумевает никакой статичности или простоты динамики.

Рассмотрим, что представляет собой концепция экономического равновесия в общем плане, а не в той конкретной форме, в которой ее представляют учебники экономики. В рамках системы материальных и финансовых балансов остается большая степень свободы в определении величины потоков. Способ их определения в модели уже порождает радикальные методические расхождения.

Можно учесть технологические ограничения, постулировав линейную связь между выпусками и затратами (модель Леонтьева), и искать оптимальный в каком-то смысле набор потоков. Так получаются балансовые модели, повсеместно применявшиеся в конце периода всемирных успехов централизованного планирования экономики (1930-е —1960-е годы). Но в последнее время модель Леонтьева уже не подтверждается эмпирически так хорошо, как раньше, да и основная проблематика нынешней экономики не связана с чисто технологическими ограничениями. Поэтому балансовые модели утратили популярность. Можно просто искать статистически устойчивые связи между потоками, и это будет чисто эконометрический подход. Однако эмпирические связи редко ищут «наобум». В современных моделях так или иначе присутствует идея о том, что потоки определяются экономическими агентами в соответствии с их интересами. Модели, в которых эта идея проводится достаточно последовательно, сейчас наиболее популярны. Их называют «вычислимыми моделями общего равновесия» — CGE. (Модели, построенные под руководством академика А. А. Петрова, тоже можно отнести к этой категории, хотя наши работы начались лет за 15 до появления термина «CGE».)

Итак, в модели CGE мы рассматриваем агентов как лиц, принимающих решение относительно величины потоков, находящихся в их «компетенции». Материальные и финансовые балансы служат внутренними ограничениями на возможности выбора агентов. Другими внутренними ограничениями служат технологические ограничения на возможность преобразования одних благ в другие.

Главная задача экономики как управляющей системы состоит в определении потоков передач (обмена), о величине которых контрагенты должны принять совместное решение. Идея экономического равновесия состоит в том, что каждый из агентов предлагает свой план величины этого потока (спрос или предложение на экономическом языке). Этот план условный — он зависит от значений особых информационных переменных (цен, процентов, курсов), значения которых приносят агенту информацию о состоянии всей системы. Допустимые сложившимися экономическими отношениями планы описываются институциональными (внешними) ограничениями, содержащими информационные переменные. Простейшим примером такого ограничения может служить указанная выше связь между потоками денег и блага при заданной цене. Планы агентов согласуются в процессе их взаимодействия так, чтобы по всей системе выполнялись включенные в модель балансовые соотношения.

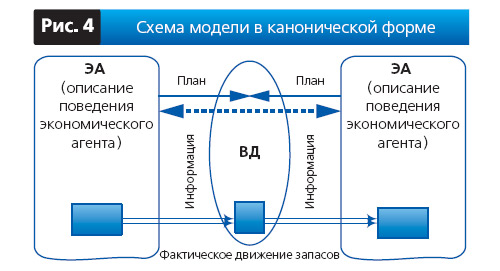

В общем случае мы приходим к модели в канонической форме, схема которой изображена на рис. 4.

Соотношения модели в канонической форме распадаются на блоки двух типов: блоки описания поведения агентов (ЭА) и блоки описания взаимодействия агентов (ВД). В общем случае взаимодействие не означает реализации планов контрагентов, а иногда сводится просто к обмену информацией между ними. Для создания и исследования моделей в канонической форме мы разработали оригинальную систему компьютерной поддержки ЭКОМОД, которая работает в среде символьных преобразований и автоматизирует не только вычисления, но и аналитическое исследование модели.

Главная задача при создании модели в канонической форме состоит в выборе агрегированных величин, для которых записывается полная система материальных и финансовых балансов, и записи в терминах этих величин институциональных ограничений, описывающих экономические отношения. Формой и набором этих ограничений можно выразить, например, различие между конкурентными и монопольными рынками, различие акционерной и долевой собственности, возможность использовать денежные суррогаты и каналы теневого оборота и т. д. Стремление описывать ограничения «по жизни», а не по учебнику — это главное отличие подхода школы А. А. Петрова от основного потока CGE-моделей.

Рациональность поведения: репрезентативные индивиды или макроагенты?

Упрек третий: «Экономическая теория слаба, потому что, игнорируя «человеческий фактор», изучает полностью вымышленных рациональных Homo economicus».

Ограничения модели обычно оставляют агенту достаточно большую свободу выбора своих планов. В имитационных моделях действия агентов описываются прямым заданием правил принятия решений. Такой подход, возможно, оправдан при описании организационной рутины в рамках корпорации. Но во всей экономической системе, способной к самоорганизации, такое прямое решение «за всех» представляется чересчур самоуверенным, да и модифицировать его без ошибок очень сложно. Поэтому в CGE-моделях для большинства агентов постулируется рациональное поведение, т. е. выбор в рамках ограничений такой стратегии, которая максимизирует некий показатель (полезность, прибыль, капитализацию и т. п.).

Это положение постоянно вызывает сомнения у специалистов и резкое отторжение у неспециалистов. Однако люди ведь не атомы. Казалось бы, зачем выдумывать за них мотивы и принципы их деятельности, когда можно просто спросить, почему они действуют так, а не иначе? Такие опросы постоянно проводятся, но из них не удается сложить целостной картины, а вот взгляд экономистов «со стороны» позволяет заметить определенные закономерности.

Поведение отдельных людей прихотливо и действительно определяется множеством не учитываемых экономической теорией факторов (женился, заболел, повысили по службе, «шлея под хвост попала» и т. д.). Представляется, что любой из нас устроен сложнее, чем вся экономика. Поэтому все известные нам попытки основать экономическую теорию на законах психологии полностью провалились, а в экономике мы можем что-то понять только потому, что в ней проявляется лишь малая часть богатства внутреннего мира человека. В экономике люди действуют в условиях безличных угроз (судебного или административного наказания, увольнения, разорения, морального осуждения и т. д.), в результате их поведение стандартизируется, а индивидуальные различия нивелируются.

Остаются, правда, по крайней мере, две возможности определения субъекта рационального поведения. Существующая теория апеллирует к «репрезентативным агентам», каждый из которых характеризуется заданными неизменными интересами. В микроэкономических исследованиях иногда пытаются выявить различие интересов, но в макроэкономических моделях практически всегда рассматривается один репрезентативный агент каждого типа (потребитель, производитель, торговец и т. д.).

Мы полагаем, что представление об абсолютно автономных «репрезентативных индивидах» противоречит тому, что люди и организации взаимодействуют друг с другом. В рамках крупных групп субъектов, выполняющих сходные роли в экономике, имеют место конкуренция и подражание. В результате коллективное поведение такой группы оказывается более простым и последовательным, чем поведение любого из ее членов, и может быть описано как простое стремление к максимизации потребления, прибыли, богатства и т. п., что можно подтвердить прямыми измерениями.

Приведем два примера. Первый касается современной российской банковской системы: можно ли ее описывать как единого агента? Поначалу кажется, что нет: хотя формально коммерческие банки равноправны и независимы, среди них явно выделяются принадлежащие государству гиганты (Сбербанк, Внешторгбанк), а некоторые крупные банки (Газпромбанк) являются дочерними предприятиями государственных корпораций.

Мы проследили помесячное изменение рангового распределения банков по величине их активов за 2004–2009 гг. (рис. 5). Для построения этой диаграммы банки были пронумерованы в порядке убывания величины их балансовых активов. На рисунке изображена зависимость логарифма доли банка в общих активах банковской системы от логарифма номера банка на 1 января 2004, 2007, 2008 и 2009 г. За это время существенно изменилась сумма активов, число банков, пришел кризис, а кривая рангового распределения остается удивительно стабильной. Не меняется она и внутри года. При этом номера конкретных банков, т. е. их положение на кривой, со временем меняются очень сильно! Например, на рис. 6 показано, как «бегал» по этой кривой банк «Русский Стандарт». И даже такой гигант, как «Газпромбанк», менял свою позицию в пределах первой пятерки.

Как представляется, стабильность рангового распределения при изменении относительного положения отдельных банков ясно свидетельствует о том, что банковская система России действует как единое целое независимо от «персонального» состава. Аналогичные результаты получаются и для других стран, в которых много банков (США, Швейцария, Германия), причем форма рангового распределения, включая начальный «носик», прекрасно описывается статистикой, полученной недавно академиком В. П. Масловым для задачи о числе разбиений данного числа в сумму заданного числа слагаемых!

Вторым примером служат результаты исследований по рационализации потребительского спроса, проведенные А. А. Шананиным, Л. Я. Поспеловой и их учениками. Имея торговую статистику, т. е. временной ряд наборов товаров, купленных какой-то группой потребителей, и ряд цен, по которым эти товары были куплены, можно конструктивно проверить, существует ли функция полезности, такая, что наблюдавшиеся покупки максимизируют эту полезность при наблюдавшихся ценах и соответствующем им бюджетном ограничении.2 Результаты этих проверок таковы:

- отдельная семья не имеет функции полезности и даже однозначной функции спроса, зависящей от цен и доходов;

- однородный социальный слой (население пригорода Нью-Йорка) как целое не имеет функции полезности, хотя и имеет функцию спроса;

- население всей страны (даже такой открытой, как Нидерланды, или такой нестабильной, как Венгрия периода перехода от социализма к капитализму) как целое имеет функцию полезности, которая описывает наблюдаемый годичный спрос за период порядка 10 лет в разрезе 200–300 продуктов;

- совокупность покупателей большого магазина имеет функцию полезности, которая описывает наблюдаемый недельный спрос за несколько лет в разрезе 2000 продуктов.

(По России в целом результатов, к сожалению, нет, ввиду отсутствия подходящей торговой статистики, но конечное потребление, отраженное в межотраслевых балансах за 1995–2003 гг. рационализируемо, если исключить финансовые услуги.)

Эти удивительные результаты можно объяснить (в том числе и на модельном уровне) тем, что функция полезности не «сидит» в головах потребителей, а рождается в процессе взаимодействия нерациональных потребителей и торговцев, манипулирующих ценами к своей выгоде. Основываясь на этих рассуждениях и наблюдениях, мы приписываем интересы макроагентам, т. е. считаем эти интересы просто вариационными принципами, выделяющими наблюдаемое поведение макроагентов из всех вариантов, допускаемых ограничениями модели. Это положение имеет и «обратную силу». Когда мы имеем дело с влиятельным субъектом, наделенным единой волей, например с государством, не стоит пытаться описывать его действия принципом оптимальности. Лучше просто спросить, что он собирается делать, — т. е. описывать его поведение сценариями возможных действий.

Принцип рациональных ожиданий

Упрек четвертый: «Разговоры о независимых агентах — камуфляж. Глобальные экономические проблемы — результат своекорыстных целенаправленных действий сговорившихся явных и тайных элит!»

В большинстве моделей управляющих систем, построенных в рамках исследования операций, принимается как раз принцип «тайной власти». Молчаливо предполагается, что исследователь обладает более широкими знаниями и более мощными средствами анализа, нежели все имеющие отношение к делу «лица, принимающие решения», вместе взятые. Во многих случаях дело так и обстоит, что и обусловило успех практических приложений исследования операций. Но чем обширнее часть общественной системы, которую мы хотим смоделировать, тем разительнее оказывается разрыв между сложностью системы и возможностями ее детального формализованного описания.

Нынешний кризис, как кажется, ясно показал, что мировой экономикой никто конкретно не управляет. Самый известный претендент на тайную власть — большой бизнес — потерял изрядную долю влияния, престижа и богатства, а государственная власть, избавленная от давления растерявшихся лоббистов, сумела, пусть и дорогой ценой, но практически повсеместно предотвратить (но не предвидеть) казавшийся неминуемым полный коллапс мировой экономики.

Между тем «в недрах» теории игр и математической экономики незаметно для окружающих научных дисциплин уже довольно давно и широко развиваются модели согласования рациональных ожиданий (Rational Expectations). Эти модели базируются на особом стиле аргументации, предполагающем своего рода равноправие исследователя и исследуемого субъекта.

В динамических моделях агент планирует свои действия на будущее, а значит, должен прогнозировать будущие изменения конъюнктуры (информационных переменных). Возникает парадокс: мы строим модель, чтобы дать прогноз конъюнктуры, а для построения модели надо знать, как агенты конъюнктуру прогнозируют. Радикальным решением этого парадокса служит принцип рациональных ожиданий. Наиболее просто он формулируется так: модельные агенты используют для своих прогнозов ту самую модель, которую мы строим. Поначалу кажется удивительным, что из такого принципа вообще можно получить что-то нетривиальное. Но фактически это возможно, поскольку планируемые переменные у агентов различны и цели их тоже различны.

Хотя принцип рациональных ожиданий резонно вызывает сомнения, поскольку подразумевает, что модельные агенты «знают все наперед», любая альтернатива этому принципу требует отдельно описывать, как экономика развивается на самом деле, и отдельно — что думают о ней агенты. А способен ли автор модели «думать за всех лучше всех» и вправе ли он считать всех остальных не способными на те же рассуждения?

В детерминированном случае принцип рациональных ожиданий приводит к модели межвременного экономического равновесия. В такой модели каждый агент, исходя из своих целей, возможностей и прогнозов, определяет свой спрос и предложение на продукты, ресурсы и финансовые инструменты в текущий и все будущие моменты времени, а потом прогнозы (единые для всех) определяются из условия согласования спроса и предложения опять-таки в текущий и все будущие моменты времени. Заметим, что одним экономическим равновесием в динамической модели рациональных ожиданий будет целая траектория изменения всех эндогенных переменных модели.

Модели межвременного равновесия известны давно, но до сих пор они применялись исключительно для изучения некоторых теоретических вопросов на стационарных режимах довольно абстрактных моделей экономики. Мы рискнули применить этот подход для моделирования наблюдаемой динамики российской экономики, и после некоторых теоретических находок и преодоления серьезных трудностей в реализации он привел к успеху. Результаты расчетов по модели именно такого типа были представлены в первой части статьи. Сейчас, как кажется, стали проясняться глубинные причины этого успеха. Их мы еще обсудим.

Магистральное свойство задачи агента

Упрек пятый: «Математическая экономика слишком увлекается, с одной стороны, математическими абстракциями, а с другой — голыми вычислениями. Ей бы позаимствовать путь содержательного анализа, наработанный теоретической физикой».

При моделировании экономики мы с успехом используем подходы, давно апробированные в теоретической физике и биологии. Речь идет о вариационных принципах, принципах симметрии (как точной, так и нарушенной), делении величин на интенсивные и экстенсивные, механизме естественного отбора и др. Наш опыт, однако, показывает, что из общности подходов отнюдь не следует качественное подобие поведения моделей физических или биологических и экономических систем. Вариационные принципы играют в экономике иную роль и имеют иную, нежели в физике, топологию. Группы симметрии тоже другие, и смысл законов сохранения иной.

Опыт науки показывает, что количественные методы описания какой-то группы явлений окружающего мира достигают успеха тогда, когда для этой группы удается найти адекватную аддитивную (экстенсивную) характеристику. Изменение аддитивных величин описывается балансовыми уравнениями. Длина, угол, площадь, вероятность, масса, заряд, импульс, момент импульса, все виды энергии, энтропия, массовые концентрации веществ — все это аддитивные величины. Балансы аддитивных величин в физике называют уравнениями переноса или уравнениями реакции-диффузии. Аддитивными характеристиками экосистем являются численности или биомассы видов, а балансами описываются их изменения вследствие рождения, роста, смерти и миграции.

В экономике базовыми аддитивными величинами служат запасы материальных благ и запасы (остатки) финансовых инструментов. Но в физике движение экстенсивных величин происходит в пространстве, а в экономике — на множестве экономических агентов. В физике исключительно важны случаи сохранения экстенсивных величин, а в экономике вследствие возможности кредитной эмиссии формальные законы сохранения финансовых инструментов оказываются менее полезными. С точки зрения физических аналогий деньги представляют собой весьма своеобразную «материю». Они в сумме строго сохраняются, но их закон сохранения представляет собой почти бесполезное тождество. Если вернуться к основной функции денег — агрегированию информации о разнородных материальных благах, — то придется признать, что близкого аналога такому способу свертывания и передачи информации нет ни в физических, ни в биологических, ни в технических системах. В частности, популярное сравнение финансовой системы с кровеносной весьма неадекватно. Кровь передает информацию изменением своего качества (гормонального состава), а деньги — только своим количеством. Бюджет говорит о текущих возможностях агента, а кредит — о будущих.

Для физических систем характерны трансляционные и вращательные симметрии, а для экономики — масштабные. Наглядным подтверждением этому служит тот факт, что изменения в физическом мире мы обычно характеризуем скоростями (на сколько изменилось), а изменения экономических показателей — темпами (во сколько раз изменилось). Это означает, что в первом случае абсолютные масштабы величин существенны, а во втором — нет. В результате в физике «любимыми» (т. е. наиболее показательными) оказываются движения с постоянными скоростями, а в экономике — движения типа роста с постоянными темпами (экспоненциального). Любопытно, что в историческом плане «экономическая экспонента» индустриального общества до сих прорывалась сквозь, казалось бы, вполне объективные внешние ограничения, а прогнозы всех моделей, пытавшихся учесть конкретные пределы роста — от Т. Мальтуса до Д. Медоуза включительно, — блистательно проваливались.

Вариационный принцип в физике «руководит» всей системой, а в модели экономики у каждого агента свой вариационный принцип. Конструкция модели экономического равновесия как совокупности многих оптимизационных задач, решения которых согласовываются благодаря подходящему выбору информационных переменных, — главный и по существу единственный оригинальный вклад математической экономики в общую «копилку» математических моделей.

Но даже если, как в случае модели совершенной конкуренции, вариационные принципы разных агентов можно свести к единому вариационному принципу, остается существенное различие в топологической структуре этих принципов. Применение вариационного принципа всегда приводит к гамильтоновой системе уравнений движения, и это движение происходит по поверхностям постоянства функции Гамильтона. Но в физике функция Гамильтона обычно имеет минимумы, соответствующие устойчивым состояниям динамического равновесия, и типичные движения сводятся к вращениям или колебаниям около этих равновесий. При изменении начальных условий эти движения демонстрируют в общем нейтральную устойчивость — сдвигаются в целом на величину порядка изменения начальных условий. В экономических моделях функция Гамильтона оказывается обычно выпукло-вогнутой, а все ее критические точки имеют характер седла. В результате экономически осмысленные движения системы оказываются близкими к устойчивым сепаратрисам седел и слабо зависят от начальных условий на наблюдаемые переменные. Вытекающие из этого результаты известны под названием теорем о магистрали (Turnpike Theorem), и их стоит обсудить особо.

В моделях межвременного равновесия агент планирует свои действия на будущее, и поэтому, казалось бы, оптимальные действия должны сильно зависеть от мотивов агента и его знаний о будущем. Например, оптимальная траектория полета ракеты решающим образом зависит от того, откуда и куда она нацелена. Однако, как ни странно, для задач оптимизации экономических процессов это не совсем так. Для них, в силу указанной седлообразности гамильтонианов, характерно неизвестное технике и физике магистральное свойство: влияние на текущее оптимальное решение будущих целевых установок и внешних воздействий экспоненциально затухает по мере удаления будущего от настоящего. Иначе говоря, экономическая система обладает «универсально оптимальными» траекториями, дающими приемлемый результат при разных реализациях отдаленного будущего. Недаром за исследование этого замечательного свойства было присуждено несколько Нобелевских премий. Оно позволяет надеяться, что наши модельные расчеты будут достаточно надежны независимо от знания деталей будущего.

Самым важным и интересным из результатов наших исследований за последние два года стало обнаружение сильного магистрального эффекта. Во всех прикладных моделях, построенных по описанным выше принципам, при тех значениях постоянных параметров, при которых модель воспроизводит статистику, магистральный эффект проявляется столь сильно, что влияние будущего фактически полностью затухает за один шаг расчета. С математической точки зрения это значит, что поведение агента описывается динамической системой. С содержательной точки зрения получается, что, хотя в модели рациональных ожиданий мы разрешаем агенту знать будущее, институциональные ограничения при правильных значениях параметров так «зажимают» его возможности, что для выработки оптимального решения оказывается достаточным знание текущей конъюнктуры. Впрочем, ставить задачу и выводить для нее условия оптимальности все равно нужно, поскольку без этого угадать конкретный вид получающейся динамической системы абсолютно невозможно.

Экономический антропный принцип

С практической точки зрения главным результатом наших последних исследований стало то, что модели межвременного равновесия оказались способными воспроизводить кризисные явления в экономике. Это является следствием упомянутого сильного магистрального свойства: хотя в модели мы разрешаем агентам знать будущее, это знание оказывается им ненужным при выработке оптимального поведения. Поскольку это свойство выполняется, постольку оно снимает все возражения против применения принципа рациональных ожиданий. Последний оказывается нужным только для нахождения соответствующей исследуемой экономической системе формы конечных уравнений. После этого модель сводится к традиционной динамической системе.

Но феномен сильного магистрального свойства сам нуждается в объяснении. Ключом здесь служит то, что сильный магистральный эффект проявляется в модели не вообще, на уровне формул, а только при правильно идентифицированных значениях параметров. Тут надо вспомнить, что экономика как управляющая система должна не просто скоординировать действия миллиардов людей, но сделать это так, чтобы люди в большинстве случаев могли делать разумный выбор без сложных расчетов. Поэтому даже известные всем экономические механизмы могут не работать из-за своей сложности и риска. Например, в России все с 1995 г. знали, что можно брать потребительские кредиты в банке, но почти не просили, а банки почти не давали. К 2003 г. кредитно-денежная система и доходы стабилизировались, потребительское кредитование перестало требовать детальных расчетов и строгих гарантий, и стало расти лавинообразно.

Обобщая этот пример, можно предположить, что в каждый момент времени в экономике отбирается и действует такой комплекс механизмов, который не требует детальных расчетов для разумных решений. Поэтому, описывая в модели механизмы «по жизни», а не по учебникам, мы получаем модель с сильным магистральным свойством. В такой системе все оптимально, рационально и с полным предвидением могут идти к кризису, как лемминги в реку. Просто в сложившейся системе экономических отношений для отдельных агентов, даже предвидящих кризис, попытка заранее застраховаться от него приводит к личному краху еще до кризиса.

Все это несколько напоминает известный в физике антропный принцип: Вселенная представляется наблюдателю гармоничной и «приспособленной» к нему потому, что во Вселенной с иным устройством наблюдатель не возникнет.

1 На арифметику идемпотентную (Danilov V.I., Koshevoy G.A., Murota К. Discrete Convexity and Equilibria in Economics with Indivisible Goods and Money//Math. Social Sciences. 2001, 41(3). P. 251–273) или на арифметику топическую (Маслов В. П. Квантовая экономика. — М.: Наука, 2006).

2 Петров А. Л. Об экономике языком математики. — М. ФАЗИС, 2003.

Продолжение. Начало

-

Заведомо неполными, в том числе с риском грубых ошибок, будут любые математические модели экономических явлений, не учитывающие потоков мемов, влияющих на экономическое поведение и передающихся через механизмы эволюционно возникшей (как средство передачи родительского и профессионального опыта, а также как средство согласования действий в конкурирующих парохиальных группах) врожденной восприичивости людей к внушению. В последнее время, с появлением и расширением ассортимента СМИ и их техническим усовершенствованием в сторону использования большего количества органов чувств и более высокого качества передачи (вплоть до создания иллюзии присутствия и реальной интерактивности), а также изобретению таких эффективных технологий манипуляции сознанием, как эриксоновский гипноз, жестовая коммуникация по Пизу, НЛП, меметика и др., доступная скорость влияния на экономическое поведение через мемы и потенциальные пределы достигаемых при этом изменений значительно увеличились. Если бы это меметическое управление потоками денег не было столь эффективным, не оправдывалась бы заведомо большим даже с учётом статистики выигрышем (реклама далеко не всегда оказывается вполне удачной, но, рекламируя, не играют в лотерею и обычно готовы к любому исходу!) столь высокая доля прибыли, выделяемая фирмами на рекламу - часто она уже достигает 30%. Кроме того, заведомо неполными будут математические модели экономических явлений, игнорирующих критические явления в центрах эмиссии.

Что касается критических явлений: известно, что переход от исторически сложившейся в мире конвертируемости денег в золото к нескончаемой эмиссии долларов ФРС США в очень короткое по историческим меркам время - около 100 лет - привёл к инфляции во многие десятки раз (до этого же инфляция, с небольшими колебаниями, была практически нулевой, что неудивительно - темп роста производства различных категорий жизненно важных ресурсов мало отличался от темпа роста золотых запасов за счет добычи). Это резко ухудшило ситуацию в мировой экономике, особенно вне США, за счет падения предсказуемости и резкого понижения прибыльности и надёжности доходов в реальной экономике по сравнению с доходами финансовых паразитов, быстро ставших богаче производителей всех реальных продуктов. За счёт эксплуатации проверенного на опыте капиталистического алгоритма поведения и передающихся через общение капиталистических мемов, новый центр эмиссии быстро стал источником колоссальной власти, благодаря разорению важнейших европейских конкурентов США в спровоцированных мировых войнах и вызванных ими потрясениях: первая - вскоре после создания ФРС США, вторая - через некоторое время (необходимое для приведения Гитлера к власти и его вооружения - участие американских агентов в выдвижении Гитлера бесспорно) после принуждения правительства США к отмене золотого стандарта с помощью подстроенного кризиса (подстроенность очевидна хотя бы из факта мгновенности прекращения кризиса после принятия президентом условий ФРС - и это с принудительным обменом золота всего населения и всех фирм США на бумажки!, с вызванными реальными проблемами кризисами такой мгновенности не бывает).

О природе власти центра эмиссии: в природе есть очень близкие параллели. Доллары ФРС США (важно отметить, что это не назначаемая, не избираемая и не подконтрольная правительству США структура - фактически, это хорошо законспирированная мафиозная банда) распространяются по миру аналогично тому, как царица общественных насекомых выделяет свой царский феромон (аналог долларов), инстинктивно очень привлекательный для рабочих и создающий определённое на конечном множестве особей силовое поле, имеющее противоположное направление вектора по отношению к пути поступления извне пищевых ресурсов, и побуждающее рабочих убивать более слабых конкурирующих источников царского феромона, оказавшихся в той же семье (у более примитивных социальных видов царицы дерутся между собой насмерть сами, у продвинутых видов они на это часто не способны из-за вынужденной для разросшегося тела малоподвижности) и ухаживать за содержащими тот же или родственный феромон откладываемыми ею яйцами и развивающимися из них личинками и куколками. Хотя уже доказано существование у высших муравьёв языка (пока ещё не расшифрованного), которым они могут передавать разнообразную нетривиальную информацию (например, маршрут следования к цели по сложной пересеченной местности, когда запаховый след первопроходца экспериментаторами удалён), реакция общественных насекомых на царский феромон является совершенно бессознательной, автоматической, поскольку проникновение в гнездо самки социально-паразитического вида муравьёв или ломехузного жука, умеющих выделять то же вещество, но в гораздо большей концентрации, побуждает муравьёв убивать собственных цариц - своих генетических матерей, а после этого ухаживать за пришельцами-паразитами и их яйцами, личинками и куколками.

В современной теории рекламы принята модель, что потребности не существуют изначально - их создают, и с помощью рекламы подходящего количества и качества может быть создана любая потребность. Разумеется, есть врождённые потребности, но ощущение того, что при наличии выбора эту потребность лучше удовлетворит именно данный товар, программируется - пусть статистически, но на статистике большой выборки людей давая гарантированный результат. Соответственно, появление центра эмиссии долларов вызвало необходимость в создании спроса на них - первый обмен золота на доллары был принудительным и быстрым, поставив американцев в состояние шока, но этот эффект в силу особенностей психологии невоспроизводим, поэтому дальнейшее пользование долларами могло опираться только на психологические механизмы, создающие по крайней мере иллюзию добровольности, т.е. потребовалась скрытая и явная реклама долларов, которую распространяли уже не столько ФРС, сколько агенты и структуры правительства и частных фирм, задействуя психологический механизм самооправдания при совершённых действиях, имевших необратимые последствия, а также экономическую мотивацию - если накопления уже в долларах, а альтернативы нет или обмен сопряжён с потерями, надо же что-то с этими долларами делать! Анализ показывает, что создание мирового спроса на доллары проводилось посредством организации государственных переворотов с последующим протаскиванием во власть зависимых от США лиц, скупки ключевых местных активов американскими фирмами, при опоре на косвенную рекламу накопления в "баксах", создание широкой сети обменных пунктов. При этом использовались любые способы, способствующие созданию глубокой зависимости местной экономики от американской. условиях политических кризисов, переходящих в экономические. В конце концов, у ЦРУ огромный бюджет, на что-то он точно тратится, а если капиталисты и тратят деньги, то рассчитывая на намного больший выигрыш, особенно если к расходам добавляется такой неизбежный компонент деятельности спецслужб, как риск. Потребность рекламировать доллары возникает бессознательно, непроизвольно у всех, связавших свои интересы с состоянием экономики США или однажды поддавшихся на косвенную рекламу и купивших доллары - при этом "болеть" за курс доллара, не задумываясь о том, что это противоречит долговременным интересам их выживания в собственной стране, или понимая это, но "болея" за доллары всё равно - подобно тому, как курильщики знают, что рискуют заболеть смертельным раком, а всё равно курят. А пользование услугами фирм и организаций, зависимых от США или от созданных там стандартов поведения (монетаризм и т.п.), уже само по себе подразумевает вложение в доллары без испрашивания на это отдельного согласия. -

Следует обращать внимание на тот факт, что успешно рекламироваться и распространяться посредством врождённых механизмов меметического заражения, а в последующем подчас довольно жёстко управлять поведением людей, сохраняющих иллюзию свободы своих поступков и независимости своих вкусов и мнений, могут мемы сколь угодно экстремально выраженной степени безумия, сколь угодно резко противоречащие естественным интересам людей - в частности, побуждающие их к отказу от имущества, к отказу от продолжения рода, даже к самоубийству. При этом, структура комплексов мемов может обеспечивать им сколь угодно малую способность мутировать - через программирование зараженных на дословное переписывание комплекса мемов, через запрет внесения изменений в комплекс мемов, через создание интереса к поиску и устранению любых мутаций комплекса мемов, через приказы уничтожать все противоречащие или конкурирующих мемы и их носителей, через создание статусной иерархии занимающихся распространением комплекса мемов, через систему наказаний для нарушающих инструкции комплекса мемов и функционеров его иерархии, с помощью создания привязанности к обрядам распространения комплекса мемов и сообществу носителей комплекса мемов через вовлечения в обряды с детского возраста и использования в обрядах наркотических веществ, и т.д. Организации носителей комплексов вирусных мемов неизбежно вслед за статусными иерархиями неизбежно создают свои экономические структуры, и на преследуемых этими структурами интересах неизбежно отражаются инструкции соответствующего комплекса мемов. С другой стороны, создание центров бесконтрольной эмиссии капитала побуждает лиц, ввязавшихся в игру по репликации этого капитала, создавать и распространять мемы, способствующие такой репликации, побуждающие к ней и оправдывающие её. Таким образом, между патологическими репликаторами, не только лишёнными сознания и органов чувств, но и лишённых способности мутировать и хотя бы через неё ценой значительной смертности носителей приспосабливаться к меняющимся условиям среды, легко образуются прочные симбиотические комплексы. Это создаёт условия, крайне опасные для человеческой (и любых иных) цивилизаций, не взявших репликаторы под контроль осознавшего свои интересы разума (с исправлением ошибочных и уничтожением неисправимых вредных репликаторов). А именно, в этих условиях имеется возможность захвата контроля над планетой агрессивными инопланетянами, старающихся с помощью дальних микроскопических зондов обнаружить и захватить центры эмиссии капитала и распространить собственные или в нужном направлении откорректированные местные меметические вирусы, способствующие изменению условий планеты в удобную для агрессоров сторону и провоцирующие рабскую зависимость аборигенов от полностью бесконтрольной и анонимной реальной власти, которая может неумолимо делать своё дело за ширмой симулякра "демократического выбора" между партиями и кандидатами, программы которых практически совпадают и которые к тому же не несут никакой ответственности за их выполнение, а любые независимые от кукловодов кандидаты и партии отсечены через процентный барьер, через требование большого числа подписей или длинных списков членов партии (при необходимости легко оспариваемых), через большой избирательный залог, через необходимые для рекламы большие деньги (такая реклама при необходимости не допускается в эфир или эффективно дезавуируется владельцами СМИ), через запрет на многие варианты положений программ и даже просто тем для обсуждения пресловутыми законами "об экстремизме" и "разжигании всяческой розни", под которые легко подогнать всё что угодно, и многими другими способами. Но агрессия инопланетян всё же не самая вероятная опасность от бесконтрольных репликаторов - гораздо выше вероятность распространения самопроизвольно возникших патологических мемов и бесконтрольно эмитируемых форм капитала - по "экономическим" законам, подобных законам роста раковой опухоли, которые обезумевшие боты всё шире лоббируют и которые всё чаще протаскивают в учебники и учебные программы, выдавая взятые аксиомами примитивные софизмы, замаскированные под толстыми слоями словесной шелухи вторичных, но кажущихся правдоподобными логических взаимосвязей, за бесспорные научные факты.

-

-

Пару слов от автора:

1. Я как раз и говорю, что моделировать экономику на уровне индивидов не получится, и не только мемы и инопланетяне в этом виноваты.

2. Манипулирование массовым сознанием вплоть до позывов к самоубийству не новость: наркотики, религиозная проповедь, клановая солидарность, существуют тысячелетия; потом к ним добавилось взвинчивание национального или классового самосознания и только потом - современные методы манипуляций. Но самым эффективным в этом на сегодня, судя по новостям, остается "старая добрая" религия.

Тем не менее, человечество в целом до сих пор успешно "уворачивалось" от полного самоуничтожения такими способами. Заметьте, что самый яркий пример массового самоубийственного поведения - война - никогда (кроме второй мировой) не влиял на демографическую ситуацию в целом.

3. Производство золота, (как и всех других конкретных благ), с начала XXв. отстает от роста потребления, поэтому цены, измеренные в золоте будут падать. Но падение цен, в отличие от их умеренного роста, резко увеличивает кредитные риски. Кредитно-денежная система при современном образе жизни и при золотом стандарте просто не сможет работать. Посмотрите, как тяжело переживала европейская экономика даже небольшую дефляцию 2009г. Поэтому я и пишу в первой части статьи, что если дело идет к нулевому росту, то потребуется полная переделка кредитно-денежной системы.-

Утверждение, что "знание будущего оказывается ненужным агентам для выбора оптимального поведения", является грубой ошибкой (а если оно через учебники будет внушаться агентам - будет не просто ошибкой, а дезинформирующим приёмом манипуляции сознанием). Если бы это утверждение соответствовало истине, знание так называемой "инсайдерской информации" не просто не отражалось бы на экономическом состоянии агентов рынка, но куда там - манипуляции с такой информацией почему-то даже очень уголовно наказуемы! Серьёзными наказаниями пытаются пресекать только такие соблазны, от которых очень трудно отказаться - я думаю, вы помните, что у классика политэкономии говорилось о том, на что может пойти капитал ради 10, 20, 30, 50 и 100 % прибыли. С другой стороны, нельзя забывать, что законы пишутся не для всех: банки, явно связанные с ФРС, наварились на последнем кризисе очень сильно, сожрав своих главных инвестиционных конкурентов, без инсайда в условиях полной бесконтрольности ФРС здесь никак не могло обойтись, а предусмотренная закрытость информации о персональном составе ФРС и ее акционерах делает доказательство манипуляции инсайдерской информацией и монопольного сговора юридически невозможным. Это совершенно аналогично тому, как любые попытки применения пресловутых законов о экстремизме и разжигании всяческой розни против некоторых мафий, сколоченным по национальному и религиозному признакам, заминаются или пресекаются по причине полного контроля этими мафиями над центральными СМИ и ведущими политическими партиями.

Поскольку при получении образования, даже высшего, большинство умудряется получать зачёты и дипломы, не вдумываясь толком в аргументацию учебников и не пытаясь непредвзято воспроизводить выводы формул (а уж тем более подвергать их сомнению - за это отчисляют без разговоров), то лоббирование некоторыми влиятельными экономическими структурами удобных для себя положений учебников (а до этого поощрение авторов наиболее удобных для себя положений через гранты) - просто замечательный способ вербовки полчища лохов, приготовленного для разорения при очередном кризисе! Ну, и для непрерывного охмурения в менее масштабных локальных процессах тоже, разумеется. Важно не только объективное знание, даваемое образванием, иллюзии, им создаваемые, могут дорого стоить! А дело вот в чём: на оговорочку "сильный магистральный эффект проявляется в модели не на уровне формул, а только при правильно идентифицированных значениях параметров" мало кто из студентов и уже бывших студентов будет обращать внимание. Это как во времена репрессий: если кого-то взяли, значит, было за что, потому что если мы верим Сталину - значит, доверяем НКВД! Таким образом, в "сильный магистральный эффект" будущие лемминги будут просто верить. А между тем, сделано далеко не безобидное приближение - произошёл переход от более общей теории к более частной, это всё равно как если бы квантовую теорию (или теорию относительности) открыли раньше (или если бы о ранее построенной классической механике напрочь забыли - ведь сожгли же, например, религиозные фанатики Александрийскую библиотеку, и мы совершенно не знаем, что за сотни тысяч книг были там), какой-то умник сказал: а ведь мы можем пренебречь постоянной Планка (или скоростью света), и вычисления значительно упрощаются, что с учётом прекращения накопления ошибки округлений даже повышает точность! Физики скажут вам, к каким последствиям такая эйфория сможет привести...-

Успокойтесь, пожалуйста. В учебниках излагается точка зрения гораздо более близкая к вашей, чем к той, что я высказал в статье. Тем не менее, модели, последовательно проводящие изложенную в учебнике теорию для реалистичных условий, демонстрируют "сильный магистральный эффект". Он бесспорно нуждается в обсуждении и осмыслении, поскольку обнаружился сосем недавно, но я не считаю нужным скрывать его из "педагогических соображений"

-

Вы пишите:

"Это как во времена репрессий: если кого-то взяли, значит, было за что, потому что если мы верим Сталину - значит, доверяем НКВД!"

Это основа любого государства: "если кого-то взяли, значит, было за что".

Если вы ненавидите СССР - это ваши проблемы.

Большинство населения очень радо, что советское государство отправляло тогда на рудники сегодняшник Чубайсов, Кирилллов, Собчак, Фридманов.-

К СССР его лучших времен я отношусь с величайшим уважением, это была первая историческая попытка преодоления зависимости от капиталистического репликатора. К сожалению, попытка эта окончилась неудачей из-за того, что марксизм-ленинизм - философское направление времён кризиса физики, предшествовавшего открытию теории относительности и квантовой механики, вскоре окостеневшее и превратившееся в нежизнеспособную (из-за несовершенства своих меметических вирусных механизмов по сравнению с так называемыми "мировыми" религиями) религию, ставшую мощнейшим тормозом развитию наук, в первую очередь психологических - именно изобретенные в капиталистическом мире эффективные технологии недирективного эриксоновского гипноза, НЛП и другие приемы скрытой манипуляции сознанием стали главным инструментом "перестройщиков", от которого чрезмерно жесткая властная вертикаль СССР, лишённая волюнтаристом Хрущёвым главного защитного механизма (негласного наблюдения КГБ за высшими лицами государства - членами ЦК и Политбюро) была не защищена - достаточно было заякорить, присоединить и повести генсека и его главного зама по идеологии, чтобы "процесс пошёл"... А связку Сталин-НКВД я упомянул только в связи с тем, что при рубке леса и щепок летело много - что было технически неизбежно.

-

Прошу прощения за неправильную интерпретацию ваших слов об НКВД.

Но, с другой стороны, боюсь, что под воздействие "изобретенных в капиталистическом мире эффективных технологий недирективного эриксоновского гипноза, НЛП и других приемов скрытой манипуляции" еще н попал, поэтому мне не смогу всерьез принять ваши иные суждения.

-

-

-

-

-

-

Допустим, кому-то удалось создать такую теорию. Тогда с помощью этой теории он может уверенно предсказывать определенные события в экономике, чего не могут остальные, а следовательно, извлекать из этого прибыль. По мере распространения теории все большее количество людей получают прибыль во все более крупных масштабах, что на определенном этапе должно неминуемо привести к потере теорией адекватности, то есть возникновению процесса или кризиса, не предсказуемого теорией.

-

Именно в ответ на этот вопрос возник принцип рациональных ожиданий, о котором я писал и который мы действительно используем в работе: согласно этому принципу модель поведения экономических агентов ("экономическая теория") строится в предположении, что все участвующие агенты сразу будут знать эту теорию.

Впрочем, реально вопрос оказывается несколько схоластическим.

Во-первых, в силу сложности системы, экономическая теория не настолько точна и подробна, чтобы непосредственно применять ее в практике бизнеса.

Во-вторых, в модели действуют макроагенты, действия которых составляют "фон" для действий реальных людей.

В-третьих, творческая активность людей порождает новую экономическую реальность, не предусмотренную никакой теорией.

Последнее -- самое важное. Мир еще не сотворен и творим его мы. Это -- главная причина постоянства недостаточной адекватности экономической теории. Поэтому модели приходится систематически пересматривать.

Тем не менее, можно построить непротиворечивую нетривиальную модель искусственного не обновляющегося творческой активностью мирка, жители которого знают адекватную модель своего мира и строят свои расчеты на ее основе.

В работе перечислены 9 агентов, участвующих модельном процессе, но не приведены алгоритмы их поведения, не указаны экономические параметры, которыми они руководствуются в своем поведении, не указаны теоретические зависимости между параметрами.

Нельзя ли дополнить текст статьи и привести основные параметры и зависимости между ними. Например, объясните причину явления:

"везде спад производства сопровождается дефляцией, а у нас — инфляцией".

Сергей Заикин

-

Не получится. Секретов нет, но модели большие, и оперативно публиковать их полное описание технически затруднительно.

Сильный магистральный эффект для модели российской банковской системы обсуждается в статье

"Андреев М.Ю., Пильник Н.П., Поспелов И.Г. Сильный магистральный эффект в модели рациональных ожиданий современной банковской системы России. // Журнал новой экономической ассоциации т.1,№2, 2009. С. 70-84."

Полное описание предыдущей модели экономики России вместе с изложением лежащей в основе модели теории содержится в монографии:

"Андреев М.Ю., Поспелов И.Г., Поспелова И.И., Хохлов М.А. Технология моделирования экономики и модель современной экономики России. М.: МИФИ, 2007, 262с."

электронную версию которой я могу прислать по е-mail.

Предупреждаю: формул очень много, и они выводятся друг из друга, составляя основу аргументации.

Если же совсем кратко, то поведение каждого из макроагентов: домохозяйств, собственников, производителей и банков описывается решением неавтономной задачи оптимального управления. Задачи эти однотипны, но у каждого агента свой набор планируемых и информационных переменных и свои ограничения на выбор планируемых переменных. Объяснение того, почему взяты такие агенты и такие задачи для описания их поведения составляет основное содержание указанной монографии.

Высокая инфляция в кризис для российской экономики -- это результат расчетов. Простого объяснения "на пальцах" мы пока к великому своему сожалению найти не можем, хотя и стараемся.

"Мы редко покупаем второй раз одну и ту же модель телефона, компьютера или обуви. Это значит, что мы платим не столько за физический объект, сколько за его новизну."

Это справедливо только для мошенников в особо крупных размерах (в РФ их нужно называть олигархами).

Остальные приобретают новый компьютер, например, поскольку у него иные технические данные (скорость процессора и т.д.).

Я пишу это, не для того, чтобы поумничать.

Мне кажется, что вы заблудились в трех соснах, которые сами и придумали.

Я имею ввиду "общественные блага", "информационные блага" и т.п.

Если вы придумали "бога" и исходя из этой выдумки, безуспешно пытаетесь объяснить происхождение Земли, то это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ваши "сложности".

Из этого не следует, что невозможно построить теорию, обясняющую происхождение нашей планеты.

-

Попробую ответить сразу на все три Ваши комментария:

1. Вы принимаете меня за кого-то другого, каких много в интернете. Я ни разу не употребил в статье слово "бог" не только потому, что я человек глубоко и искренне НЕверующий, но и потому, что всякая отсылка к "Творцу" в научной дискуссии означает просто: "Я не знаю, почему это так". Я полагаю, что мы должны честно признавать недостаточность наших знаний и стараться увеличивать их и в ширь, и вглубь. Этот процесс никогда не кончится, потому что всегда снова можно спросить "почему", но он оставляет за собой расширяющееся поле известного, на котором мы можем более прочно строить нашу жизнь.

2. Я с сожалением констатирую, что программа сознательного управления общественным развитием к общему благу, которую честно пытались реализовать в СССР (и менее последовательно, но тоже честно, в других странах) натолкнулась на непреодолимую трудность, состоящую в чудовищном усложнении и стремительном обновлении производства и потребления -- усложнении, выходящем за пределы не только целенаправленного управления, но и систематического полного наблюдения.

Компьютеры, увеличивающие возможность наблюдения, сами включаются в систему и усложняют ее за пределы своих собственных возможностей контроля.

3. Постоянно поступающие предложения упростить жизнь, отбросив "шелуху" и "блажь" и вернувшись к "естественным базовым потребностям" мне кажутся несостоятельными и даже опасными по следующим причинам:

а. Потребности "наведенные обществом" (мода, престиж, привлекательность и т. д.) -- неотъемлемая часть человеческой жизни с древнейших времен. Переходящая в потребность привычка носить галстук у современных охотников за деньгами ничем по сути не отличается от привычки-потребности охотника на мамонтов носить кольцо в носу.

б. Именно современная экономика сломала тысячелетний закон развития, согласно которому энергопотребление должно расти быстрее уровня жизни. Возврат к "биологическому базису" скорее всего приведет к биологической "стратегии размножения", т. е. к перенаселению.

в. Хотя мне отвратительны многие черты современного общества, нельзя не признать, что 10000 лет более или менее известной истории человечества люди никогда в среднем не жили так долго, так сытно и так мирно, как в последние 50-60 лет.

Есть, правда и другой путь упрощенияи тоже, с мой точки зрения, весьма опасный. В отличие от первого он активно применялся на практике Это путь неолиберализма по приведению всех ценностей к деньгам, т. е. замена всех "почему" и "зачем" одним вопросом -- "почем?". Последний кризис, однако, как я надеюсь, проставил на этой тенденции крест, поскольку финансовая система оказалась способной к собственному переусложнению.

Хотя лично я предпочел бы, отвергнутый человечеством путь космической экспансии, полагаю, что надо изучать складывающийся мир и искать возможности его совершенствования, а не уничтожать его просто за то, что мы его не понимаем.

4. Когда я выбирал свой предпоследний компьютер, то смотрел, разумеется, на производительность. Но оказалось, что все компьютеры приемлемой в тот момент производительности имеют широкий экран, который мне не просто не нужен, а и явно неудобен. Когда же появились компьютеры такой производительности с нормальным экраном, эта производительность уже стала устаревшей. Независимо от того, возникает ли это явление по объективным производственным причинам или является следствием скоординированной рыночной политики производителей, Вы ясно увидите в нем те признаки, которые отличают рынок колбасы от рынка новостей: Когда на прилавке появляется новый сорт колбасы, вы можете сказать "Дайте мне старый". Когда вы слышите свежую новость вы не можете сказать: "Она мне не нравится -- сообщите мне лучше вчерашнюю"

Это принципиальная разница вещественных и информационных благ. Последние к счастью для окружающей среды, занимают людей все больше, а первые, повторюсь. объективно приобретают черты вторых.-

Спасибо за ответ,

Сразу бросается в глаза следующее.

Когда вы покупаете колбасу вы не говорите: «дайте мне хорошей колбасы». Вы пробуете, и берете. «Хорошая» вам, плохая кому-то другому.

Когда вы покупаете новость, вы покупаете новость о чем-то. Вы платите за ее потребительное свойство – «правдивое отражение данности». Например, температуры там-то.

Если вас готовы платить только за «хорошую» новость, то и как с колбасой, тоже нет проблем. Говорите, что для вас хорошо, такую новость вам и приготовят.

И здесь тоже лишь вопрос ваших возможностей и субъективных оценок. Вам могут приготовить «хорошую» ( пусть на базе лишь вкусовых ощущений) колбасу из натуральных продуктов (одна цена) или точно такую же по вкусу «хорошую» из заменителей. А вы, в зависимости от того, за что вы готовы (и можете) платить будете считать, ту или другую «хорошей».

Аналогично и новости. Вас может интересовать жив или нет какой - нибудь деятель НАТО, разрушающий с помощью Медведева вооруженные силы РФ. Для вас хорошая новость, что он мертв. Вы можете ее заказать и получить. Если у вас достаточно средств, чтобы оплатить услуги по устранению.

И точно, также как и с колбасой, есть заказы которые невозможно выполнить по разным причинам, например, технологическим на сегодняшнем уровне.

На ваши другие аргументы я отвечу несколько позже. -

Вы мне отвечаете

2. Я с сожалением констатирую, что программа сознательного управления общественным развитием к общему благу, которую честно пытались реализовать в СССР (и менее последовательно, но тоже честно, в других странах) натолкнулась на непреодолимую трудность, состоящую в чудовищном усложнении и стремительном обновлении производства и потребления -- усложнении, выходящем за пределы не только целенаправленного управления, но и систематического полного наблюдения.

Компьютеры, увеличивающие возможность наблюдения, сами включаются в систему и усложняют ее за пределы своих собственных возможностей контроля.

Во Франции государство обладает достаточно точными и детальтными знаниями о производстве и потреблении.

Во времена СССР еще не было доступности к мощным компьютерам ни в центре, ни на местах, ни на предприятиях.

Поэтому, задавая вам вопрос, я исходил из того, что система существовавшая в СССР плюс новые возможности программ и компьтеров, позволяют получить полную картину происходящего в экономике на всех уровнях, если я знаю, что даже во Франции это возможно, еслит бы не естественное желание ловить рыбку в мутной воде.

Возможно, что-то я упускаю из виду.-

1. Замечание о "меню новостей" важное и тонкое. Фильтрация новостей агентствами всегда была важным, а сейчас, пожалуй, и главным приемом агитации и пропаганды. Но все же это замечание не про то. Вы можете сколько угодно раз включать в свою меню греющее душу сообщение о гибели врага (я бы вместо натовца выбрал кого-нибудь из наших чубайсов), но новостью это сообщение будет только один раз, а все остальные разы будет тенденциозной подборкой фактов истории в духе В. Суворова.

Надкушенный батон колбасы остается колбасой, которую можно потом съесть или выбросить, а прочитанная новость новостью быть перестает.

Удивительно, что это свойство однократности потребления ("насыщаемость" по терминологии матэкономики) тесно связано с тиражируемостью. Если бы вы могли "тиражировать" ломтик колбасы, без затрат превращая его в батон, то каждый сорт колбасы вы покупали бы один раз в жизни.

Есть и еще один аспект. Выбрав колбасу (по телерекламе, по вкусу или по биохимическим показателям -- неважно) вы составили о ней МНЕНИЕ, которым склонны делиться с окружающими. Для торговли колбасой оно не очень важно, для марки сотового телефона -- очень, а для песни или фильма -- оно будет решающим фактором успеха продажи.

2. Французская (и подобная ей японская) система индикативного планирования бала весьма эффективной. Ее внимательно изучали в СССР, например, в ВЦ Госплана и даже у нас в отделе. Со всей ответственностью заявляю, что ничего недоступного нашим компьютерам в ней не было. В организациях, которыми руководил мой покойный отец -- академик Г.С. Поспелов, -- когда он занимался методикой планирования советской оборонной промышленности, решали задачи планирования и посложнее. Парадоксально, но французская система была более логичной и эффективной именно потому, что была индикативной, а не директивной, как в СССР. Французские предприятия не обязаны были выполнять план, а французские планировщики не делили произведенный продукт. Это позволяло избегать присущего советской системе внутреннего конфликта интересов, искажавшего и исходные данные и директивы. Мой отец говаривал, что самая страшная военная тайна в СССР -- тайна, которую директора заводов не разглашают даже под угрозой расстрела -- это реальные производственные мощности их предприятий. А сталинский министр знал эти возможности и так. И дело здесь не в квалификации, а именно в объективном усложнении системы, заставившем полагаться на информацию директоров. Думаю, что как специалист Маслюков не хуже Вознесенского -- сумел же Маслюков в 1999 вытащить страну из кризиса.

Но самое главное французы после эйфории планирования в 1970е (тогда они составляли планы на 50 и даже на 100 лет!) с 1980х, несмотря на то, что неолиберальной революции у них не было, по сути отказались от перспективного планирования.

Я более подробно, хотя и несколько поспешно, изложил свое видение этих проблем в статье "Если курс Коперника падает, то прав Птолемей", опубликованной в "Экология и жизнь", которую можно прочитать по адресу

http://www.ccas.ru/mmes/ecoknow.htm

(приношу извинения за шрифтовые огрехи)

-

-

Статья заставляет меня взглянуть на ряд вопросов по-новому. Я не совсем уверен, что на них вообще стоит смотреть под этим углом. Но если не я не прав, то мне это позволит увидеть новые углы.

У меня довольно никое мнение о «западных» экономистах. Мне они видится или шарлатанами или политическими проститутками. Очень чувствуется их политическая ангажированность, и доверие к их «трудам» стразу падает да и дискутировать неинтересно. Как с попами. Цель убедить в «своем», а не понять.

Кстати, первый вопрос. Вам известны среди живущих Марксы и Энгельсы? Имеется ввиду не марксизм, а мужество, способности и желание увидеть у понять явления как они есть.

Поэтому я реагирую на вашу статью и комментарии, по мере того, как я их окончательно «усваиваю» или отторгаю. Вопросы вы подняли очень серьезные и концептуальные.

Но вот с некоторыми элементарными вещами согласится не могу.

Вы пишите:

«В частности, наличные деньги суть обязательства центральных банков. И дело здесь не в формальной бухгалтерской записи. Эмиссия наличных денег не является их независимым источником. Вы можете взять в российском банке валютный кредит и перевести деньги другу в Аргентину. И эти вполне законные безналичные доллары начнут гулять по миру, а Федеральная резервная система (ФРС) США узнает о них только тогда, когда кто-то захочет их обналичить, и тогда ФРС будет вынуждена напечатать «бумажки».»

Когда вы берете валютный кредит (почему это означает доллары, кстати) в российском банке, то создания денежной валютной массы не происходит. Валюта баланса банка не растет. Меняется собственник суммы кредита на счете Ностро этого банка. Когда кто-то захочет получить наличные в США, то ФРС НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не будет вынуждена напечатать «бумажки». Поскольку они уже были «напечатаны» и их часть и стала (тем или другим способом) собственностью российского банка, размещенной им на счете Ностро. Поэтому, ФРС обратится в российский банк, российский банк обратится к вам. Вы где-то найдете наличные, дадите их банку (погасив долг), банк их отправит в США, а ФРС выдаст эти наличные этому «кому-то». И никакой дополнительной эмиссии.

"Все новые деньги в нынешнем мире возникают в процессе кредитной эмиссии — одновременного увеличения активов (положительных запасов, требований) и пассивов (отрицательных запасов, обязательств) в результате соглашения о выдаче кредита. Поэтому не стоит наивно ждать, что при крахе одного финансового рынка деньги оттуда перейдут на другой, или искать, кто же «нашел» те миллиарды, которые кто-то потерял при крахе. В кризис активы сокращаются с пассивами, и теряют все — одни выгоду от покупки в кредит, а другие — надежду на возврат долга."

Первое утверждение ложно. Например, "новые деньги" возникают в результате валютных поступлений. И т.д.

Какая связь с этим ложным утверждением и второго предложения? Но есть его брать как таковое, то и оно ложно. Например, если вы у меня купили акции за миллион, а в результате истерики кризиса их курс упал до 100, ту у меня ваш реальный миллион в кармане. А у вас лишь виртуальные 100, вместо реального миллиона. Отлично видно что вы потеряли и где ваш потерянный миллион. (К сожалению, у меня вашего миллона нет, кстати).

Третья фраза. "активы сокращаются с пассивами" не только в кризис. А уж ваш вывод из этого вообще не понятен. Просто непонятно, что именно вы имели ввиду.

PS

Еше раз повторяю. Я не пытаюсь умничать. Это, к сожалению, очень глубокая и распространенная болезнь интернета. Ваша статья мне помогает разбитаться с вопросами, ответ на которые я ищу.

-

Хорошие замечания, но они, на мой взгляд, показывают не ложность, а неполноту моих утверждений, которые делались расчетом на очень туманное представление о кредитно-денежной системе. В Вашем случае этот расчет оказался ошибочным.

1. Кредитная эмиссия единственный источник денег, конечно, только для стран с "резервными", т.е. не опирающимися на другие, валютами. В России до кризиса кредитной эмиссии практически не было -- рубли возникали в обороте исключительно за счет продажи валюты экспортерами. Но в кризис кредитная эмиссия заработала на всю мощь. Банки получили огромные "аварийные" кредиты от ЦБ (под приличный процент), и, судя по цифрам, теперь довольно бодро их возвращают. Этому, впрочем, сильно поспособствовала разрешенная банкам спекуляция на мягкой девальвации рубля, которая частично переложила проблемы банков на других агентов. В моделях мы допускаем разные каналы эмиссии, но при расчетах оказывается , что в разных ситуациях доминируют разные процессы.

2. Акции -- не деньги. Правильная аналогия падению курса -- моя сгоревшая дача. У строителей деньги появились, а дома у меня не оказалось.

3. Я хотел сказать только, что при крахе рынка деньги не высвобождаются. Помню множество заявлений в 1997г.: "Азиатский рынок обрушился, значит деньги оттуда пойдут в Россию".

4. Активы с пассивами всегда сокращаются по завершению конкретной операции, но поскольку за это время запускаются новые операции большего масштаба, в целом вне кризиса активы и пассивы растут с темпом, грубо говоря, равным сумме темпа реального роста и темпа инфляции.-

Вы пишите:

«2. Акции -- не деньги. Правильная аналогия падению курса -- моя сгоревшая дача. У строителей деньги появились, а дома у меня не оказалось.»

Абсолютно не понимаю, что вы хотите сказать.

«Акции -- не деньги.» Это очевидно.

Цена акций живет жизнью независимой от жизни объекта, на который их выпустили. Если бы вы выпустили акции на вашу дачу, создав где-нибудь под боком у друга Путина Шредера в Лихтенштейне юр. лицо, то ваша дача могла сгореть, а акции бы еще было бы возможно продать с выгодой (то есть больше, чем вы заплатили строителям) , особенно на вторичном рынке.

Вы пишите:

«

3. Я хотел сказать только, что при крахе рынка деньги не высвобождаются. Помню множество заявлений в 1997г.: "Азиатский рынок обрушился, значит деньги оттуда пойдут в Россию".

«

Любопытное заявление.

В последние 25 лет компетентность никогда не была критериям для назначение существа на должность.

Про журналистов вообще не разговор.

С вашей компетентностью и постоянным потоком информации о происходящем с экономикой РФ, вы должны бы уже давно сойти с ума. Именно в медицинском смысле. Или вы должны ненавидеть коренные народы РФ и радоваться успехам Запада по их уничтожению.

Я, например, не могу поучать информацию о происходящем в РФ. У меня сразу подскакивает давление и т.д. и т.п. Я изучаю интересующие меня проблемы на примерах Франции и ФРГ. Да и это не просто. Каждый раз, когда я вижу какие жирные куски они отхватывают в РФ, голова сразу начинает раскалываться.

Но это уже лирика.

Главное, что что-то не то вы говорите (как мне кажется) об услугах, вот пока никак не доходит что именно. Смотрю, но не вижу.

-

«При «перегреве» экономики, наоборот, пассивы и активы растут одновременно: кредиторы дают кредиты на покупку акций, в результате массовой покупки курс этих акций возрастает, а значит, возрастает и кредитоспособность покупателей, и они легко получают кредиты на новую покупку. Так растет финансовый пузырь «самооправдывающихся ожиданий». Возможность образования финансовых «пузырей» заложена в самой природе современных денег. Тем не менее в условиях потери состоятельности материальными балансами денежные потоки остаются единственными надежно измеряемыми величинами. Следует не игнорировать якобы «дутые» финансовые показатели, а учиться правильно ими пользоваться.»

По моему опыту банковской работы, кредиты под акции не даются. Но возможно, в последние 5 лет что-то изменилось. финансовый пузырь «самооправдывающихся ожиданий» растет по другим каналам тем не менее.

«Возможность образования финансовых «пузырей» заложена в самой природе современных денег.» Это утверждение далеко не очевидно. Современные деньги существуют уже несколько веков. Наряду с «обеспеченными» золотом и серебром и т.п. Кажется в Швеции уже появились официально первые еще в 16 веке. Если искать финансовые пузыри в природе денег, то мне это видится скорее в их «интернациональной» природе, а точнее в зависимости от США и в искусственности и валюнтаризма курса. Но это пока версия. Ее я продумываю. Поэтому и повышенный интерес к «услугам»

Вы пишите:

«Призывы вернуться к натуральным деньгам в виде золотого или энергетического стандарта для преодоления кризиса кажутся совершено безосновательными. В условиях инноваций и доминирования «виртуальной» экономики не существует ни одного конкретного блага, которое адекватно измеряло бы уровень производства и потребления.»

Призывы, конечно, не от большего ума. Отсутствие конкретного блага не факт. Если кого то не устраивает мясо и рыба, это еще не значит, что нельзя прожить вегерарианцем, например.

Но вот что меня гложет это «доминирования «виртуальной» экономики». Факт, что в той же Франции промышленность дает только 12% ВВП. Но у меня не проходит ощущение, что отставшие 88% всего лишь виртуальная «экономика».

-

"По моему опыту банковской работы, кредиты под акции не даются".

Насколько я знаю, в мировой практике кредиты на покупку растущих акций под залог выросших -- стандартная спекулятивная операция. Просто российский финансовый рынок -- это некий садок игроков, слабо связанный с экономикой в целом. Во всяком случае до сих пор мы считаем возможным игнорировать его при моделировании российской экономики. Если бы я моделировал американскую экономику, я бы этого наверное делать не стал.

"Современные деньги существуют уже несколько веков. Наряду с «обеспеченными» золотом и серебром и т.п."

Концов в истории, как всегда, не найдешь. 80% немалого объема переводных векселей европейских торговых домов 14в-15в.. погашалось клирингом, а не золотом, на болонской ярмарке. В Китае бумажные деньги в тот же период функционировали вполне исправно около сотни лет (см. отчет Марко Поло). В клинописной отчетности ассирийских торговых домов 14в. д.н.э. за 7 веков до появления чеканной монеты представлены практически все известные типы финансовых операций, проводимых в безналичной форме. Да и "порча монеты" римскими императорами бывала до поры до времени оправданной кредитной эмиссией.

"Если искать финансовые пузыри в природе денег, то мне это видится скорее в их «интернациональной» природе, а точнее в зависимости от США и в искусственности и валюнтаризма курса"

Коллекция пузырей, собранная моей аспиранткой, не показывает связи их, ни с политикой США, ни с глобализацией. (см., например, великолепные пузыри на рынке недвижимости Великобритании 1979, 1989, 1999гг.). Кроме того, мы обнаружили, что иногда пузырь может быть разумным компромиссом между участниками рынка. В том смысле что, он может поддерживаться, даже если все заранее знают, когда он лопнет.