След амебы

Елена Клещенко

«Химия и жизнь» №4, 2009

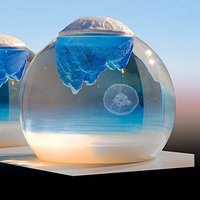

Безмозглый, безглазый, бесцветный шар, полностью покрытый грязью» — такими словами описал Михаил Матц из университета Техаса (о других его работах см. «Химию и жизнь», 2008, № 12) существо, найденное им с коллегами на морском дне неподалеку от Багамских островов. Чем так замечателен этот шар, точнее, шарик диаметром около 3 см, что о нем пишут и электронные СМИ, и авторитетные научные журналы?

Во время погружений на глубину 750–780 м неподалеку от острова Литл-Сан-Сальвадор на дне были обнаружены шарообразные объекты, каждый величиной с крупную виноградину. Дно было покрыто следами, которые, судя по всему, оставляли именно загадочные шарики. Причем они перемещались не только вниз по склону, но и вверх, и не под действием течения. Судя по разнообразным направлениям и поворотам траекторий, существа двигались активно. Вдобавок след имел непростую форму: канавка, окруженная валиками грунта, с еще одним валиком посередине, особенно отчетливым на конце следа, ближайшем к шарику. Такой след не может получиться, если просто катить или волочить шарик по дну.

При ближайшем рассмотрении бродячие морские «виноградины» оказались раковинными амебами (корненожками) Gromia sphaerica. Этот вид ранее был обнаружен в Аравийском море. В это трудно поверить, но каждый шарик — одна клетка. Под оболочкой у нее тонкий зеленоватый слой протоплазмы, покрытый оболочкой, а под ним большой водяной пузырь. С помощью такого «надувательства» и одноклеточное может стать макроскопическим объектом. Багамская громия не во всем похожа на арабскую: она не строго шарообразная, а слегка вытянутая и, кроме того, она действительно снаружи покрыта илом. (Чтобы рассмотреть пойманное животное, его сначала пришлось отмыть.) Арабская громия снаружи чистенькая, зато содержит гранулы осадка во внутреннем «пузыре», который у багамской родственницы заполнен чистой водой. Возможно, все это связано с одним, самым главным отличием: арабская амеба ведет сидячий образ жизни, тогда как багамская гуляет по дну.

Чтобы точнее определить систематическое положение багамской громии, исследователи секвенировали РНК малой субъединицы рибосомы. (Рибосомные РНК часто используются для построения филогенетических деревьев. Рибосомы — машины белкового синтеза — есть в каждой клетке, молекулы РНК, входящие в их состав, хорошо изучены, так что, сравнивая их нуклеотидные последовательности, можно делать выводы о родстве между организмами.) Перед выделением рибосомной РНК шарик сначала «схлопнули», чтобы избежать разведения клеточного материала. Новое существо действительно оказалось ближайшим родичем арабской громии.

Но еще интереснее самой амебы — ее следы. Дело в том, что они чрезвычайно напоминают следы докембрийского периода, возраст древнейших из которых — 1,8 млрд. лет. Напомним, что в кембрии около 540 млн. лет назад произошел «взрыв видообразования». Палеонтологическая летопись показывает, что именно тогда — и очень быстро, по палеонтологическим меркам — возникает как бы из ниоткуда множество разнообразных форм многоклеточных организмов. Более ранние, докембрийские остатки многоклеточных животных относят к так называемой вендской фауне («Химия и жизнь», 2004, № 7). А наиболее древние свидетельства многоклеточности — окаменелые следы животных. Существо, которое ползает по дну морскому и оставляет след, должно быть, во-первых, достаточно большим, во-вторых, двусторонне-симметричным. В самом деле: если существо круглое (как многие одноклеточные организмы) или имеет лучевую симметрию (как кораллы или морские звезды), у него не может быть предпочтительного направления движения. А тот, кто движется целеустремленно, оставляя ровный красивый след, пусть и совсем тоненький, — скорее всего, имеет брюшную и спинную сторону, а также передний и задний конец. О голове на данном этапе эволюции говорить преждевременно, но так или иначе, тем, кто оставил «автографы» в докембрийских отложениях, было не все равно, какой частью тела вперед идти. До сих пор считалось, что эти существа и были первыми многоклеточными. Сами они, однако, не были найдены, и ничего удивительного в этом нет. Как замечают палеонтологи Стефан Бенгтсон и Биргер Расмуссен в статье для «Сайенс», посвященной багамской громии, следы и останки животных превращаются в окаменелости в совершенно разных условиях, поэтому обычно в руки ученых попадает либо след, либо животное, но не то и другое вместе.

Так вот, следы багамской громии удивительно напоминают докембрийские отпечатки. При этом животное, во-первых, одноклеточное, во-вторых, шарообразное. Как же громия перемещается и почему оставляет странный след с валиком на дне?

Предполагаемый способ передвижения громии лучше всего описывает выражение «катится колбасой»: длинная ось «виноградины» ориентирована перпендикулярно следу, и вокруг этой оси она вращается. Движется она, скорее всего, с помощью тонких выростов цитоплазмы (филоподий). А средний валик, возможно, образуется из «переработанного» грунта: амеба извлекает из него питательные вещества и затем сбрасывает позади себя.

Практически нет сомнений в том, что двухколейные следы оставляет именно амеба, коль скоро шарики всегда находятся на конце следа. К сожалению, пока не удалось зафиксировать процесс перемещения по простой причине: движутся они очень медленно. Одна из амеб была найдена рядом с кораллом, растущим на скорлупке морского ежа (см. фото). Судя по размерам и положению коралла, грунт оставался нетронутым в течение нескольких лет, значит, возраст следа может составлять недели, если не месяцы.

Так или иначе, находка расширила наши представления о том, каким мог быть мир докембрия. Возможно, таинственные предки многоклеточных были похожи на громию. А вдруг современные громии — «живые ископаемые», прямые потомки докембрийских животных, не слишком изменившиеся с тех давних времен? Это было бы еще интереснее.

Что еще можно почитать о багамской Gromia sphaerica и ее следах:

- Stefan Bengtson, Birger Rasmussen. New and ancient trace makers // Science, 2009, January 16, v. 323, p. 346–347.

- Mikhail V. Matz, Tamara M. Frank, N. Justin Marshall, Edith A. Widder, Sönke Johnsen. Giant deep-sea protist produces bilaterian-like traces // Current biology, 2008, v. 18, p. 1849.

Жизнь до кембрия

-

13.07.2023На протяжении «скучного миллиарда» на Земле доминировала переходная «протостероловая» биотаЕлена Наймарк • Новости науки

13.07.2023На протяжении «скучного миллиарда» на Земле доминировала переходная «протостероловая» биотаЕлена Наймарк • Новости науки -

02.07.2012Двусторонне-симметричные животные рылись в донных осадках более 585 миллионов лет назадАлександр Марков • Новости науки

02.07.2012Двусторонне-симметричные животные рылись в донных осадках более 585 миллионов лет назадАлександр Марков • Новости науки

-

13.12.2011Диверсификация животных началась задолго до кембрийского взрываАлександр Марков • Новости науки

13.12.2011Диверсификация животных началась задолго до кембрийского взрываАлександр Марков • Новости науки

-

09.09.2011Тайная мягкая жизньМихаил Федонкин • Библиотека • «Популярная механика» №7, 2011

09.09.2011Тайная мягкая жизньМихаил Федонкин • Библиотека • «Популярная механика» №7, 2011

-

22.02.2011Китайские ученые связали становление древнейших многоклеточных с концом глобального оледененияЕлена Наймарк • Новости науки

22.02.2011Китайские ученые связали становление древнейших многоклеточных с концом глобального оледененияЕлена Наймарк • Новости науки

-

12.07.2010Многоклеточные организмы, возможно, появились свыше 2 млрд лет назадАлександр Марков • Новости науки

12.07.2010Многоклеточные организмы, возможно, появились свыше 2 млрд лет назадАлександр Марков • Новости науки

-

09.04.2010След амебыЕлена Клещенко • Библиотека • «Химия и жизнь» №4, 2009

09.04.2010След амебыЕлена Клещенко • Библиотека • «Химия и жизнь» №4, 2009

-

09.02.2009Животные появились свыше 635 миллионов лет назадАлександр Марков • Новости науки

09.02.2009Животные появились свыше 635 миллионов лет назадАлександр Марков • Новости науки

-

19.12.2008Грибы, которым миллиард летЕлена Наймарк • Новости науки

19.12.2008Грибы, которым миллиард летЕлена Наймарк • Новости науки

-

29.10.2008Древнейшие следы эукариот и цианобактерий на Земле признаны поздним загрязнениемЕлена Наймарк • Новости науки

29.10.2008Древнейшие следы эукариот и цианобактерий на Земле признаны поздним загрязнениемЕлена Наймарк • Новости науки