«Разница между открытием и творением в естествознании мала»

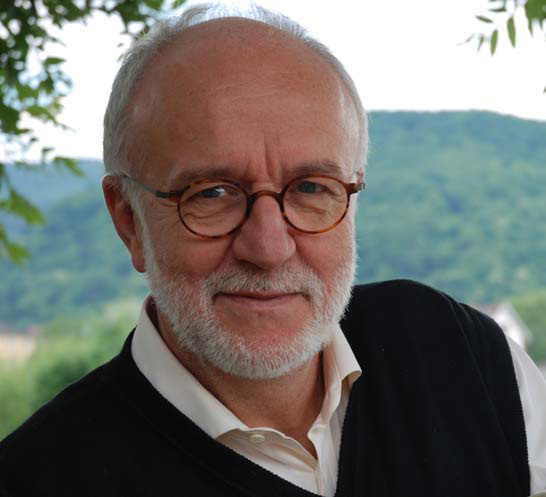

Эрнст Петер Фишер

«Химия и жизнь» №6, 2013

Полагаете ли вы, что поедание шпината делает нас сильнее, а поздний ужин — толще? Верите ли вы в то, что ученые, не найдя экспериментальных доказательств своей теории, тут же от нее отказываются и придумывают новую? В то, что генотип полностью определяет нашу жизнь, наш мозг задействован чуть более чем на 10%, а волосы после бритья растут еще быстрее? Если ваш ответ на все эти вопросы «да», то книга Эрнста Петера Фишера, известного немецкого историка науки, автора нескольких научно-популярных книг и лауреата множества премий, — для вас.

Увлекательно, с иронией, а иногда и сарказмом Фишер развенчивает самые живучие и самые нелепые мифы в истории науки, рассказывая при этом об истинных проблемах и грандиозных достижениях современного естествознания.

Книга «Растут ли волосы у покойника? Мифы современной науки» — первая в научно-популярной серии UNIVERSUM издательства «Бином. Лаборатория знаний». Поздравляем наших коллег с прекрасным начинанием и обещаем читателям рассказывать о научно-популярных новинках этого издательства. Сегодня мы предлагаем вам небольшой фрагмент первой книги, которая вот-вот должна выйти из печати.

«Без Шекспира не было бы его гениальных пьес, а вот теория относительности появилась бы и без Эйнштейна»

Есть, разумеется, и такие ученые, которые не получили вожделенную награду в Стокгольме — кто-то их опередил или пошел другим путем, приведшим к триумфу. Так случилось с эмигрировавшим из национал-социалистической Германии во Францию, а затем в США биохимиком и эссеистом Эрвином Чаргаффом, работавшим в первые послевоенные годы над веществом, из которого состоят гены. Имеются в виду нуклеиновые кислоты. Компоненты клетки, сокращенно называемые ДНК (дезоксирибонуклеиновые кислоты), находятся преимущественно в ядре клетки и действительно ответственны за передачу наследственной информации. Они были известны еще с середины 1940-х годов. После 1952 года началась настоящая гонка — ученые разных стран желали понять, какова структура генов и что заставляет их удваиваться при делении клеток.

Одним из участников гонки был Эрвин Чаргафф, который хотел найти решение сам и исключительно с помощью своей науки — химии. Его конкурентом стал британско-американский дуэт «Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон» — эти двое принимали любую помощь и делали ставку на сочетание разных наук и разных методов. Сегодня мы знаем, что Уотсон и Крик выиграли — весной 1953 года они предложили миру знаменитую двойную спираль и стали одними из самых знаменитых биологов ХХ века, а возможно, и превзошли всех.

Один из них, Джеймс Уотсон, написал личный отчет о своей победе, который так и назвал — «Двойная спираль». Эта изумительная книга в течение многих лет возглавляла списки бестселлеров и получила столько рецензий, что их хватило бы на толстый фолиант. Автором одной из рецензий был Эрвин Чаргафф, и она наконец-то подводит нас хотя и к нелепому, но, к сожалению, снова и снова повторяющемуся утверждению, стоящему в заголовке этой главки.

«Процедура»

«Без Шекспира не было бы его гениальных пьес, а вот теория относительности появилась бы и без Эйнштейна». Многих читателей наверняка удивит это утверждение, так как они считают иначе. Ведь это правда, что произведений Шекспира без гениального драматурга не было бы. Что же касается теории Эйнштейна, то мы снова и снова слышим о том, что, например, француз Анри Пуанкаре выдвигал похожие идеи и что голландец Хендрик Антон Лоренц также внес важный вклад. Если бы не было Эйнштейна, возможно, его теорию придумали бы Пуанкаре и Лоренц?

Эта мысль присутствует даже в романе «Процедура» современного нидерландского писателя Харри Мулиша, в котором автор ссылается на приведенный выше пример с двойной спиралью. Герой Мулиша, биохимик по имени Виктор Веркер, высказывает следующее мнение: «Если бы Уотсон и Крик не расшифровали структуру ДНК, то в ближайшие два-три года это сделал бы кто-нибудь другой, но то, что справедливо в науке, невозможно в литературе, поскольку кто бы ни пришел после Уотсона, он бы, в конце концов, не написал бы эту книгу (“Двойная спираль”)».

А Веркер извлекает из этого для себя следующий урок: «То же самое касается и моих собственных исследований; но если бы Кафка не написал свой “Процесс”, то этот роман остался бы ненаписанным до скончания веков. Одним словом, нам, ученым, подобает быть скромнее».

По всей вероятности, и многие читатели, сфера деятельности которых — естественные науки, согласятся с этим замечанием, поскольку они точно так же видят разницу между искусством и наукой — и тем самым умаляют значение собственного труда, замечают они это или нет. То, чего не достиг сегодня ученый А, завтра достигнет ученый Б или самое позднее — послезавтра — ученый В, полагают они. Но вот то, что сегодня написал поэт Г, никто другой не напишет никогда.

За этим упорно сохраняющимся предубеждением кроется, казалось бы, неопровержимое мнение о том, что существуют особые гениальные люди, создающие художественные творения, а наука продвигается вперед силами тоже гениальных, но взаимозаменяемых ученых. А потом к ним приходит слава, и пример Уотсона как раз это и подтверждает.

Удивительно, что Мулиш так пишет, хотя и очень высоко оценивает литературный труд Уотсона — его вторую двойную спираль. Сравнение публикации 1953 года, в которой впервые была описана структура наследственного материала, с произведениями искусства первоначально было использовано для того, чтобы умалить значение автобиографического текста Уотсона. Это возвращает нас к биохимику Чаргаффу, который сыграл важную роль на пути к двойной спирали и упоминается в личном отчете Уотсона.

«Литературная» двойная спираль вообще не понравилась Чаграффу, он отверг ее еще в год появления из принципиальных соображений. В одной из рецензий он пишет, что естествоиспытатели — не очень интересные люди, которые, в отличие от художников, ведут скучную и однообразную жизнь. Он объяснил также, почему биографии людей искусства намного богаче. Дело в том, утверждает Чаргафф, что между всегда уникальными творениями художников, с одной стороны, и нередко банальными созданиями естествоиспытателей, с другой, существует важное различие. И вот тут-то со всей очевидностью возникает аргумент, отзвук которого три десятилетия спустя можно найти у Мулиша и который сидит в голове у большинства. «Тимон Афинский», как пишет Чаргафф, никогда не был бы написан, а «Авиньонские девицы» не появились бы на холсте, если бы не было Шекспира и Пикассо. Но о каких естественно-научных достижениях можно утверждать то же самое? Разве не правда то, что вакцины против бешенства появились бы и без Пастера, равно как и модель атома — без Бора, а двойная спираль — без Уотсона и Крика?

Произведение и его содержание

Тот, кто на вечеринках или при других обстоятельствах выскажет мнение Чаграффа, заметит, что с ним соглашаются почти все, даже Харри Мулиш, хотя он из осторожности вкладывает эти слова в уста естествоиспытателя. Таким способом, к сожалению, он поясняет, что многие исследователи верят в уникальность художественных творений и в случайность научных открытий. И все же Мулиш повышает уровень сравнения, поскольку в то время как Чаграфф приводит в пример самое слабое произведение Шекспира, чтобы лишить работу Уотсона и Крика малейшей претензии на качество, писатель обращается все-таки к главному творению Кафки.

Остается непонятным, почему ни Мулиш, ни другие ученые даже спустя десятилетия не заметили, что сделанное сравнение было не только неправильным, но и бессмысленным. Ведь тут сравнивается нечто изначально несопоставимое, а именно роман или театральная пьеса, с одной стороны, и результат научного исследования — с другой. «Процесс» — это роман, «Тимон Афинский» — драма, двойная спираль — структура, а концепция атома Бора — модель. Первое — это произведения, второе — содержание, и если сравнивать и то и другое, может получиться только бессмыслица. Следует задать себе вопрос, почему же это нелепое предубеждение столь живуче, особенно среди поэтов с высокими интеллектуальными запросами, которые обычно охотно следят за новостями в научной среде.

Конец скромности

Здесь необходимо обратиться за разъяснениями к психологии. Герой Мулиша Веркер в конце цитаты что-то бормочет о скромности, а это означает, что ученые не должны воображать, что их творчество соизмеримо с творчеством поэтов и художников. По-видимому, наше сознание противится признанию того, что наука и есть дело глубоко творческое. В какой-то мере мы охотно находим ложное утешение в мысли, что ученые лишь открывают то, что уже существует, не создавая ничего нового, в то время как в искусстве создается то, чего до этого не было.

Зададим конкретный вопрос в связи с приведенным примером: всегда ли была двойная спираль такой, как сегодня, и существовала ли она еще до того, как Уотсон и Крик описали ее в 1953 году? Тот, кто поспешит сказать «да», должен знать, что после этого появятся другие вопросы. Предположим, двойная спираль существовала до Уотсона и Крика, тогда захочется узнать, а где же она была? Ответом не может быть «в природе» или «в клетке», поскольку двойная спираль — это не конкретно существующая молекула ДНК, и тот, кто будет искать ее «в природе» или «в клетке», не найдет там ничего подобного. ДНК — это модель, абстракция, которая трактуется нами как символ. Ее появлению мы обязаны скучным усилиям многих биологов, физиков и кристаллографов. В естественном мире — в клетках живых тел — нет ничего, подобного модели молекулы ДНК, и уж тем более нет двойной спирали, которая стала известна из научной литературы и имеет свою эстетическую привлекательность как символ.

Заявлять, что структура ДНК была тем, чем она и была до ее представления Уотсоном и Криком, будет ошибкой. Лучше сказать, что двойная спираль — это и творчество, и открытие, а сфера ее существования — не природа, а мир идей и литература естествознания. Иными словами, разница между открытием и творением в естествознании очень мала. Естествоиспытатели и поэты представляют одинаковый уровень культуры, а все прочее — ложная скромность, которая лишь служит распространению мифов и легенд.

Наука не знает «классиков»

И пусть многие даже не хотят об этом слышать: у нас между естественными науками и другими видами творчества — литературой, живописью, музыкой — существует глубокая пропасть, пропасть между двумя культурами, как писал английский физик и писатель-романист Чарльз П. Сноу почти полвека назад. Сноу пробудил заносчивость так называемых интеллектуалов, и, например, в Кембридже одни презрительно морщились, встречая кого-либо, кто не имел никакого понятия о сонетах Шекспира, а другие презирали тех, кто не знал и знать не хотел, о чем говорит второй закон термодинамики.

Напомним, только что упомянутый закон гласит, что физические системы имеют тенденцию утрачивать свой порядок (структуры) и стремиться к наиболее вероятному состоянию.

Представители общественности в большинстве случаев согласно кивают при упоминании о том, что было замечено Сноу, а именно — что образованные люди знают сонет Шекспира, но не знают второй закон термодинамики, причем соглашающиеся с этим не замечают, что тем самым они одобряют катастрофическое состояние нашей культуры. Естественные науки очень часто не рассматриваются как составная часть просвещения. Неудивительно, что в 1999 году появилась книга под названием «Образование», которая в подзаголовке обещала, что содержит «Все, что надо знать», но даже в малейшей степени не пыталась затронуть достижения естествознания, хотя бы в виде наметок.

Вот почему утверждение, что теория эволюции, квантовые скачки атомов или генетическая основа жизни не относятся к сфере просвещения, убеждает многих людей, обычно ориентированных на культуру. Они не видят тех, кого могут связать с этими теориями и учениями. Как только речь заходит о музыке, литературе или живописи, сразу же вспоминают Моцарта, Брехта или Рембрандта. Великие достижения мы связываем с великими именами, но, когда речь заходит о естественных науках, мы обнаруживаем изъян в нашем образовании. Поэтому и возникает пропасть между двумя культурами, которую видит и сам Сноу. Он говорит, с одной стороны, о поэте Шекспире, а с другой — не говорит об ученом, исследователе. У второго закона либо нет автора, либо у этого автора нет имени. Он остается неизвестным и безликим, как и все естествознание. Поэтому и неудивительно, что люди отворачиваются от науки, предпочитая обратиться к искусству и литературе.

Безликость науки присутствует даже у авторов, которые посвятили жизнь естествознанию и способствуют его развитию. Например, венский физик Виктор Вайскопф в автобиографии советует присвоить значению культуры и науки одинаковый ранг, говоря о том, что мы должны «гордиться Моцартом и квантовой механикой». А не так давно в журнале «New Scientists» можно было прочитать доброжелательную ссылку на то, что теория относительности точно так же может претендовать на свое место в культурной сфере, как и Бетховен. Классик — в искусстве, научная теория — без создателя; люди с именами — здесь, безликие абстракции — там. Все это создает глубокую пропасть между обоими направлениями культуры, и ее необходимо устранить в обществе, которое начинает всерьез говорить о просвещении, подразумевая не только посещение музея в выходные.

В естествознании тоже есть свои классики. Верно лишь то, что мы их не читаем и не принимаем к сведению их глубокие мысли. Имеются великолепные высказывания, например у Макса Планка («Закон причинности и свобода воли», «Наука и вера»), у Вернера Гейзенберга («Единство природы у Александра фон Гумбольдта и в современности», «Тенденция к абстракции в современном искусстве и науке»), Макса Борна («О смысле физических теорий, развитии и сути атомного века») и, разумеется, у Альберта Эйнштейна («Религия и наука», «Истинная ценность человека»).

Не следует забывать и о мыслителях прошлых столетий. Замечательные работы есть у Германа фон Гельмгольца, который пишет о звуковых ощущениях и восприятиях действительности. Георг Кристоф Лихтенберга труды о воздухе и свете, а Леонард Эйлер писал принцессе об удовольствии, которое получает от естествознания. История науки знает множество людей, которые могут считаться классиками. Требуется лишь смелость, чтобы перепрыгнуть через пропасть, которая делает их аутсайдерами. Возможно, филологи смогут рискнуть заняться естественнонаучными текстами, чтобы сделать их столь же читабельными, как и тексты литературных классиков.

@

Зато очень велика разница, скажем так, в позе творца. Поэт всегда идёт в одиночку и творит по вдохновению, тогда как учёные группой стоят на плечах гигантов и работают по плану. Где же тут одинаковый уровень?

-

Позволю себе не согласиться.

С одной стороны, человек искусства тоже стоит на плечах гигантов - он использует наработанные за столетия художественные приёмы, он переосмысливает старые подходы, компилирует их в новом порядке и новом антураже. Всё для того, чтобы оказать психологическое воздествие на зрителя или читателя.

Человек искусства тоже обычно работает по плану. Подозреваю, что ни один писатель не пишет роман с начала, а любое изменение в любом месте произведения часто влечёт за собой изменения если не во всех, то во многих других частях его частях. В этом отношении работа качественного писателя должна быть похожа на работу учёного.

С другой стороны, работа учёного похожа на работу писателя. Сначала появляется идея, потом идёт её подгонка под наблюдения (в естественных науках), цель (в теоретической физике, математике). План, как и у романа, появляется постепенно, по мере разбиения задачи на подзадачи.

Наконец фильм - это работа кучи людей, работающих по плану.-

Если мы будем сравнивать сахарный песок с речным, то найдём массу схожих параметров. Но нас ведь интересует только один - сладость. Речной песок не сладкий в принципе.

Наука и искусство - это две разновидности творчества. То есть, у обеих есть некая общая "сыпучесть", и их можно сравнивать по массе показателей и находить массу параллелей. Но что же различает их в принципе?

Я уже писал - поэт творит по вдохновению. Сам Пушкин перешёл на прозу, когда почувствовал, что стихи не идут. То есть, гений жив, гениальное мастерство никуда не делось, а стихов - нет. Потому, что нет вдохновения. С тех пор, как в искусстве появились продюсеры, произведения искусства, особенно кинофильмы, стали представлять собой технологически обоснованные продукты. Но, хотя мы и смотрим всё подряд, ожидаем-то мы от произведения искусства некоего чуда. А чуда в искусстве без вдохновения не бывает.

Зато в науке - бывает. Да, конечно, учёный тоже может испытывать приливы вдохновения, он ведь тоже человек творческий. По себе знаю, вдохновение не чуждо и бизнесу. Но наука в принципе может обойтись без вдохновения. А там, где важны сложные вычисления, и подавно.

Автор книги не понял, в чём главное отличие речного песка от сахарного. Он начал сравнивать размеры крупинок, их вес, форму и т.д. и заключил, что "разница между открытием и творением в естествознании мала". Отнюдь - она принципиально велика. Эта разница - в "сладости", в наличии вдохновения.

-

Что же касается Эйнштейна, то, например, теория относительности – это тоже модель. Физическая модель устройства мира. В рамках теории относительности возможны различные конкретные реализации – решения уравнений при различных начальных условиях. Решения могут быть правильными и неправильными.

И в искусстве и в науке формы и модели рождаются на основе предыдущего опыта и в общении.

Воздействие на аудиторию в искусстве играет роль эксперимента в науке.

"В естествознании разница между открытием и творением мала" и вы всё поймёте. Тщательнее надо. Но это не снижает гениальность тех отчаянных голов, которые высказывали невероятные гипотезы, рискуя прослыть сумасшедшими. Порой они сами себе не верили, но неумолимая логика держала их мёртвой хваткой.

Кстати, писатель, написавший неудачный роман, не рискует ничем- просто его не будут читать. Но учёный, выдвинувший сумасшедшую гипотезу рискует прослыть сумасшедшим.

Между прочим, занятия наукой предполагает внимание к любым деталям.

Как говорил один из столпов физики начала прошлого века, (кажется, У. Томсон): Физика в основном закончена, остались лишь два небольших облачка: Ультрафиолетовая катастрофа и опыты Майкельсона-Морли.

Из одного облачка выросла квантовая механика, из другого- ОТО и СТО.

.

Двойная спираль ДНК - это не модель ДНК. Это иллюстрация к модели ДНК. И.М.Х.О., научная модель - это более сложный результат исследований, который складывается из нескольких компонентов:

1. Математическое описание изучаемого предмета.

2. Текстовое описание изучаемого предмета.

3. Иллюстративное оформление:

а. формализованное (графики, диаграммы);

б. неформализованное, подобное чему-либо знакомому.

У двух разных ученых, предлагающих достоверную научную модель, 2-й и 3-й компоненты могут отличаться стилистически, но обязательно должны совпадать по общему смыслу и важным деталям. А 1-й должен совпадать во всем. Тогда оба варианта модели будут научно достоверными.

.

Спираль ДНК - это всего лишь компонент 3-б.