Международный год астрономии

Ефрем Левитан,

доктор педагогических наук, действительный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского

«Наука и жизнь» №1, 2009

И если все науки возвышают дух человеческий, то больше всех

это свойственно астрономии, не говоря уж о величайшем

духовном наслаждении, связанном с ее изучением.

Н. Коперник

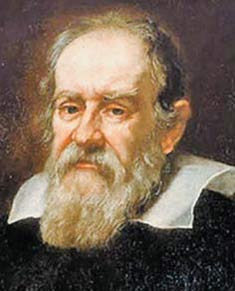

20 декабря 2007 года 62-я Генеральная Ассамблея ООН объявила 2009 год Международным годом астрономии (МГА-2009). С инициативой его проведения выступила Италия — родина великого Галилео Галилея, который в 1609 году (то есть 400 лет назад) открыл эру телескопической астрономии. Он первым увидел Солнце, Луну, планеты и звёзды в телескоп, созданный собственными руками, и сделал ряд замечательных открытий. Сейчас они известны каждому школьнику, изучающему астрономию. Галилей открыл пятна на Солнце, четыре из 63 ныне известных спутника Юпитера, увидел горы на Луне и множество звезд, из которых, как оказалось, состоит Млечный Путь. Значение каждого из этих открытий трудно переоценить, потому что с них началась новая астрономия, развитие которой спустя века привело к современной картине мироздания.

Почему астрономией заинтересовалась Организация Объединенных Наций? Ответ на этот вопрос дает Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 29 февраля 2008 года. В ней, в частности, сказано:

«Астрономия является одной из старейших фундаментальных наук... она вносила и продолжает вносить существенный вклад в развитие других наук и прикладных исследований в широком круге областей»;

«Астрономические наблюдения оказывают глубокое влияние на развитие науки, философии, культуры и общей концепции Вселенной»;

«В каждом обществе сложились легенды, мифы и традиции, связанные с небом, планетами и звездами, являющиеся частью его культурного наследия».

Кроме того, в Резолюции отмечалось, что проведение МГА-2009 «могло бы сыграть чрезвычайно важную роль, в частности, в повышении информированности общественности о значении астрономии и фундаментальных наук для устойчивого развития».

Резолюция обращает внимание мирового сообщества на астрономию как на совершенно необходимую науку, которую надо изучать начиная с детского возраста.

Предмет астрономии — необъятная Вселенная. Мы всё дальше проникаем в ее глубины благодаря современным наземным и космическим телескопам. В распоряжении астрономов уже имеются фотографии галактик и квазаров, удаленных от нас на расстояние более 10 миллиардов световых лет. Но главное, недавно выяснилось, что основная часть Вселенной вообще недоступна наблюдениям. Об этом мы узнали после открытия невидимых темной энергии и темной материи. Поразительно не только это. В конце прошлого — начале нынешнего века было сделано немало замечательных открытий в Солнечной системе и в системах сравнительно недалеких от нас звезд. Среди них — обнаружение водяного льда на Луне и Марсе, фотографирование почти всей поверхности Меркурия, открытие нескольких сотен экзопланет (планет, вращающихся вокруг звезд).

Девиз МГА-2009 — «Вселенная твоя: открой ее». Первый шаг на пути собственного познания Вселенной — наблюдение звездного неба — каждый может сделать самостоятельно. Надо только захотеть! Кто-то из астрономов заметил, что шейный отдел позвоночника здорового человека (в отличие от некоторых животных) устроен так, что он может легко поднять голову и полюбоваться красотой звездного неба. Однако большинству людей это ни к чему. Вероятно, когда они были детьми, никто из взрослых не пытался развить у них интерес к познанию окружающего мира. А делать это необходимо своевременно, когда закладывается фундамент личности человека.

Астрономия способна дарить людям радость. Многие наверняка помнят солнечное затмение 1 августа 2008 года. Его можно было наблюдать в некоторых восточных регионах России. Увидеть это великолепное зрелище всем остальным помогло телевидение. Почти все каналы многократно показывали ход затмения, за ним с интересом наблюдало большинство населения на всех континентах.

В Программу мероприятий МГА-2009 разработчики включили массовые наблюдения самого продолжительного в XXI веке полного солнечного затмения, которое состоится 22 июля 2009 года. К сожалению, его не будет видно на территории России (область наилучшей видимости — экваториальные и тропические широты Северного полушария). Максимальная продолжительность полной фазы затмения составит 6 минут 39 секунд. Это очень много. Мне посчастливилось трижды наблюдать полное затмение Солнца (в 1954, 1965 и 1981 годах), но продолжительность полной фазы каждого из них не превышала трех минут.

В 2009 году большинство стран планируют, используя ресурсы интернета и телевидения, круглосуточно передавать изображения некоторых небесных тел, получаемые из различных обсерваторий мира с помощью крупнейших телескопов и сопровождать эти трансляции комментариями профессиональных астрономов. Кроме того, будут организованы передвижные астрономические выставки, а в школах появятся комплекты инструментов для астрономических наблюдений.

С каким же багажом вступает в Международный год астрономии Россия? К сожалению, у нас сложилась неблагоприятная ситуация как с преподаванием астрономии, так и с популяризацией достижений науки о Вселенной. Между тем преподавание астрономии в нашей стране имеет давнюю историю.

Трудно точно указать, когда в России появилась «школьная астрономия». Хотя доподлинно известно, что еще в Киевской Руси (IX — начало XII века) изучали семь греко-римских классических дисциплин — грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, музыку и астрономию. Отметим также, что при крестителе Руси, князе Владимире, и основателе Новгорода, Ярославе Мудром, образование было не церковным, а светским. В петровские времена астрономию преподавали в школах и училищах. В немалой степени этому способствовал личный интерес Петра I к изучению Вселенной. Одиннадцати лет от роду будущий великий правитель России познакомился с астрономией благодаря книге Я. Гевелия «Селенография», из которой он узнал, в частности, о телескопических открытиях. Спустя пять лет Петр научился работать с астролябией и имел представление о достижениях астрономии. В дальнейшем он немало способствовал развитию «математических и навигацких» наук, переводу книг о мироздании, изданию настенных карт и так далее.

В открытой в 1725 году Санкт-Петербургской академии наук впервые в России начали готовить специалистов новой профессии — астрономов. Занятия наукой, преподавание и распространение астрономических знаний — таким был круг обязанностей астрономов-профессионалов. Преподавание этого предмета предусматривалось уставами народных училищ и средних школ конца ХVIII — начала XIX века.

А какой была школьная астрономия в начале XX века, всего за несколько десятилетий до космической эры? На преподавание астрономии отводились один или два часа в неделю в зависимости от типа учебных заведений. Не будем забывать, что астрономическая картина мира начала XX века была бесконечно далека от той, которая сформировалась за последующие сто лет.

Запуск первого искусственного спутника Земли (ИСЗ) означал, что человек от пассивного наблюдения Вселенной (астрономия всегда была наблюдательной наукой) перешел еще и к активному (экспериментальному) исследованию, открывающему путь к освоению околоземного космического пространства и близлежащих к Земле небесных тел. Многих простых людей охватил прилив невиданного ранее интереса к Вселенной и ее тайнам. Взрослые и дети устремились в Московский планетарий, чтобы в переполненном зале, затаив дыхание, следить за тем, как на искусственном звездном небе быстро перемещается самая главная «звездочка» — первый искусственный спутник Земли.

Казалось, на волне всенародного интереса к астрономии на родине практической космонавтики наука о Вселенной станет одним из основных школьных предметов. Но ничего подобного не произошло, даже несмотря на то, что в середине XX века астрономическая наука, и прежде всего астрофизика, шагнули далеко вперед. Тем не менее в начале 1960-х годов удалось добиться утверждения новой школьной программы по астрономии, которая отличалась от предыдущих тем, что в ней делался акцент на изучение астрофизики, внегалактической астрономии и космологии.

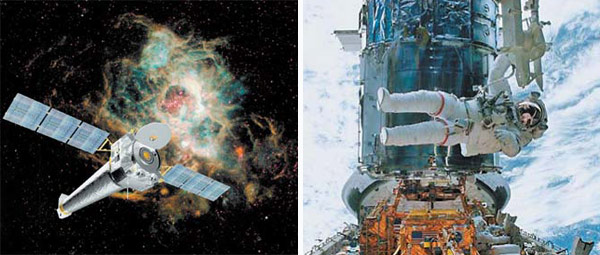

Появление гигантских наземных и космических оптических, радио- и рентгеновских телескопов превратило астрономию из оптической во всеволновую — теперь она изучает астрономические объекты во всём диапазоне электромагнитных волн: от гамма- до радиоизлучения. Космические исследования на таком уровне преобразили астрономию. Получено множество новых важнейших данных о небесных телах Солнечной системы, Галактики и за ее пределами. Речь идет не о «добавках» к наземным наблюдениям. (Последние, разумеется, не утратили своей актуальности и, более того, получили дальнейшее развитие.)

Данные космических наблюдений и экспериментов существенно изменили наши представления не только о природе различных типов небесных тел и их систем, но и о Вселенной в целом. Без преувеличения можно сказать, что прогресс в области наземных и космических наблюдений привел к формированию новой астрономической картины мира. Она включает основанные на наблюдениях данные об экзопланетах, рождении и эволюции звезд, всемирной антигравитации и даже о возможном существовании ансамбля вселенных.

Можно предположить, что мы являемся свидетелями уже «четвертой» революции в астрономии (первую обычно связывают с утверждением идей гелиоцентризма, вторую — с открытием Галактики, третью — с открытием расширения Вселенной, которое, как выяснилось, происходит с ускорением). Эти знания дают большие перспективы для развития школьного астрономического образования. Однако теперь астрономию, которая всегда была в школе обязательным самостоятельным предметом, превратили в предмет по выбору. Абсурдность такого решения очевидна. Трудно придумать что-нибудь более несвоевременное, чем ликвидация учебного предмета «астрономия» на пике небывалого прогресса астрономической науки.

Опыт показывает, что астрономия — чрезвычайно интересный предмет для школьников. Она дает представление о современной астрономической и тесно связанной с ней физической картине мира. Изучение астрономии помогает выработать иммунитет к восприятию повсеместно насаждаемых астрологами, уфологами, колдунами и магами более чем сомнительных «знаний». Международный год астрономии — прекрасный повод для того, чтобы добиться изменения к лучшему в преподавании астрономии в школах России.

Другой путь ликвидации астрономической безграмотности — широкая популяризация достижений астрономии и космонавтики. Многие астрономы заинтересовались в свое время наукой о Вселенной, прочитав прекрасные книги выдающегося французского популяризатора астрономии К. Фламмариона. Кто-то «заболел» астрономией в Московском планетарии или пришел в эту науку благодаря книгам Я. И. Перельмана, Б. А. Воронцова-Вельяминова, Ф. Ю. Зигеля, а затем — И. С. Шкловского, И. А. Климишина, Ю. Н. Ефремова, А. М. Черепащука, А. Д. Чернина или Стивена Хокинга.

Время от времени книги переиздаются, но выходят в свет очень малыми тиражами и доступны в основном жителям крупных городов. Еще хуже обстоят дела с научно-популярными журналами по этой тематике. Строго говоря, в настоящее время в России осталось одно издание, посвященное астрономии, — журнал президиума РАН «Земля и Вселенная». Да и на телевидении дела обстоят не лучше. С основных телевизионных каналов практически исчезли научно-популярные и учебные программы по астрономии. Если говорить о планетариях, то их у нас очень мало, да и те, что есть, выживают с трудом. Что касается Московского планетария, то он, возможно, наконец, откроется в 2009 году, к своему 80-летию.

Провозглашение и проведение Международного года астрономии вселяет надежду на то, что некоторые из затронутых в статье вопросов будут решены. И тогда сообщество астрономов пополнится новыми людьми, стремящимися заглянуть в глубины Вселенной и разгадать хотя бы одну из ее бесчисленных тайн.

-

Я во многом согласна с автором. Действительно астрономическое образование школьников находится на недопустимо низком уровне. Вместо астрономии в школу настойчиво тянут религию. Как результат мы имеем постоянное напоминание о "расширении" Вселенной, сказки про черные дыры, энергию и материю. Об этом уверенно говорит кто угодно, физики, математики, философы и особо усердно всякие "батюшки". Только астрономы от науки об этом не говорят. Доказательством этому служит программа очередной ассамблеи МАС, август 2009 г., в которой нет ни единого упоминания об этих вещах.