Детектор ALICE приступил к изучению кварк-глюонной плазмы

18 ноября в архиве электронных препринтов появились две небольших статьи коллаборации ALICE, работающей на одноименном детекторе Большого адронного коллайдера. В этих статьях рассказывается о самых первых научных результатах, полученных в столкновениях ядер свинца сверхвысоких энергий на LHC (напомним, что Большой адронный коллайдер переключился на столкновения ядер две недели назад). Одна из них, arXiv:1011.3916, касается общего количества частиц, рождавшихся в столкновениях ядер лоб в лоб, а во второй, arXiv:1011.3914, изучается более тонкий эффект, возникающий при нецентральном столкновении ядер, — эллиптический поток (elliptic flow). Это очень важное явление, напрямую рассказывающее физикам о свойствах кварк-глюонной плазмы — самого экстремального состояния материи, когда-либо достигнутого в лаборатории.

Чтобы понять, что такое эллиптический поток, нужно вначале представить себе, как происходит типичное столкновение двух ядер сверхвысокой энергии. Если ядра сталкиваются строго лоб в лоб (то есть их проекции на поперечную плоскость полностью перекрываются), то все нуклоны (протоны и нейтроны) из обоих ядер на краткий миг порождают горячее облачко ядерной материи — кварк-глюонную плазму. Если же два ядра сдвинуты друг относительно друга (то есть сталкиваются нецентрально), то перекрытие получается неполным. В результате сталкивается и порождает кварк-глюонную плазму только часть протонов и нейтронов из каждого ядра, а оставшиеся куски ядер просто отрываются и по инерции пролетают мимо (см. рис. 1).

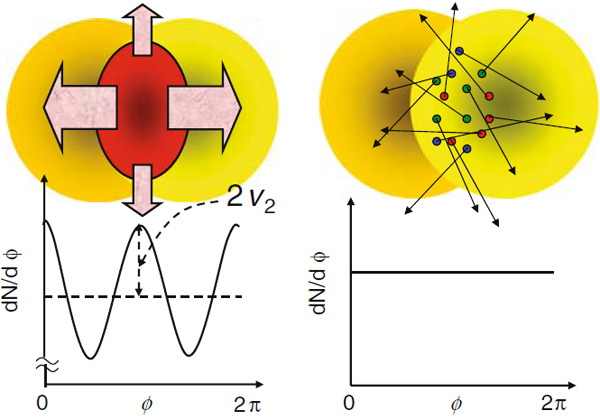

Поскольку ядра более-менее круглые, область их перекрытия в проекции на поперечную плоскость имеет типичную миндалевидную форму (см. на рис. 2). Именно такую форму имеет то облачко кварк-глюонной плазмы, которое образуется при этом столкновении.

Это облачко расширяется во все стороны, но не симметрично, а преимущественно в исходно более сплющенном направлении (движение показано стрелками на рис. 2, справа). Этот факт имеет очень простое гидродинамическое объяснение. Расширение вещества происходит за счет перепада давления, которое в центре сгустка максимально, а по краям равно нулю. В сплющенном направлении (то есть в плоскости реакции, по оси x) этот перепад давления реализуется на меньшем расстоянии, чем в более вытянутом направлении, вдоль оси y. Из-за этого силы, расталкивающие части облачка по оси x, гораздо сильнее, чем по оси y. В результате возникают несимметричные течения в расширяющейся кварк-глюонной плазме (движение по оси x преобладает над движением по оси y), которые и называются эллиптическим потоком.

Конечно, в каждом конкретном столкновении ядер плоскость реакции своя; нет никакого общего универсального выбора осей x и y. Однако для измерения эллиптического потока это и не нужно. Детектор должен лишь заметить, что количество частиц, разлетающихся в разные стороны после каждого ядерного столкновения, зависит от угла. Вдоль какого-то направления (в обе стороны) их чуть побольше, а в перпендикулярном направлении — чуть поменьше. Эта разница и характеризует эллиптический поток (см. рис. 3, слева).

Важно подчеркнуть, что само по себе обнаружение эллиптического потока в эксперименте уже свидетельствует о том, что в столкновении ядер образовывалось некоторое коллективное текучее состояние (то есть кварк-глюонная плазма). Как и в любом сплошном веществе, это состояние характеризуется тем, что его частицы постоянно сталкиваются друг с другом, а не пролетают мимо. Это означает, что для такого вещества можно (примерно) определить температуру, энтропию, вязкость и другие гидродинамические и термодинамические величины, изучать фазовые переходы при остывании и т. д.

Если бы в эксперименте оказалось, что адроны разлетаются примерно одинаково во всех поперечных направлениях, как показано на рис. 3 справа, то это означало бы, что исходные частицы просто не замечают друг друга. А это, в свою очередь, свидетельствовало бы о том, что никакой сплошной текучей среды нет, есть просто набор частиц. Таким образом, эллиптический поток доказывает наличие многократного столкновения и рассеяния частиц, а значит, напрямую указывает на образование кварк-глюонной плазмы.

Эллиптический поток был виден в столкновениях ядер и на меньших энергиях; при энергиях LHC он стал чуть более выражен (см. рис. 4). Уже это первое измерение показывает то, как именно эллиптический поток усиливается с ростом энергии, что позволяет теоретикам проверить свои предсказания. Несомненно, в будущем ALICE представит и более подробные исследования силы эллиптического потока в зависимости от разных параметров. Вкупе с другими измерениями это позволит в деталях изучить поведение сильно взаимодействующей материи при рекордных температурах и давлениях.

В качестве дополнительной литературы на русском языке можно порекомендовать популярную статью «Первые микросекунды» из журнала «В мире науки» и недавний обзор «Некоторые результаты, полученные на коллайдере релятивистских ионов», опубликованный в журнале ЭЧАЯ.

-

Описанный в статье эллиптический поток вовсе не доказывает существование кварков и глюонов.

Он всего лишь показывает, что в нуклонах присутствуют более мелкие частицы, и они достаточно активны/динамичны... :-) Потому и их столкновения - многократны.

А почитать Вашу статью, так прямо очередное "доказательство" существования кварков и глюонов. :-)))

Ни за что на свете,

Не беритесь физику,

Дети, изучать!

Физика ужасна!

Да-да-да!

Физика опасна!

Да-да-да!

В физике адроны,

В физике лептоны,

В физике тяжелые

Хиггсовы бозоны!

Будут вас пугать,

Мозг ваш напрягать.

Нет, не стоит физику,

Дети, изучать!

Шутка. Сотрите.

Во второй статье (о численности заряженных частиц) на последнем рисунке отчетливо видно, что НИ ОДНА гидродинамическая модель не попала в область погрешности, с которой измерен рост количества рождающихся заряженных частиц в лобовых столкновениях. А попала, кроме, естественно, прямого расчетоа по Монте-Карло, двухпартонная модель.

Разъясните, чего я не понял в этих статьях.

-

За утверждением о том, что это кварк-глюонная плазма, стоят сотни работ. Разумеется, ученые вдоль и поперек проверяют такие выводы, прежде чем утверждать это с уверенностью. Сводобные кварки к кварк-глоюнной плазме отношения не имеют.

-

Извините дилетанта за назойливость. Кварк глюонная плазма содержит сотни кварков. Какой механизм удерживет идеально все кварки в плазме и идеально объединяет их в адроны? Не говорите только о божественном предписании. Достаточно иметь представление о микромире чтобы понимать, что одельные кварки вылетят из плазмы. Количество работ конечно впечатляет, но это не такой уж абсолютный критерий.

-

Новости науки: физика